衡山五维:李得之写生里的共生密码

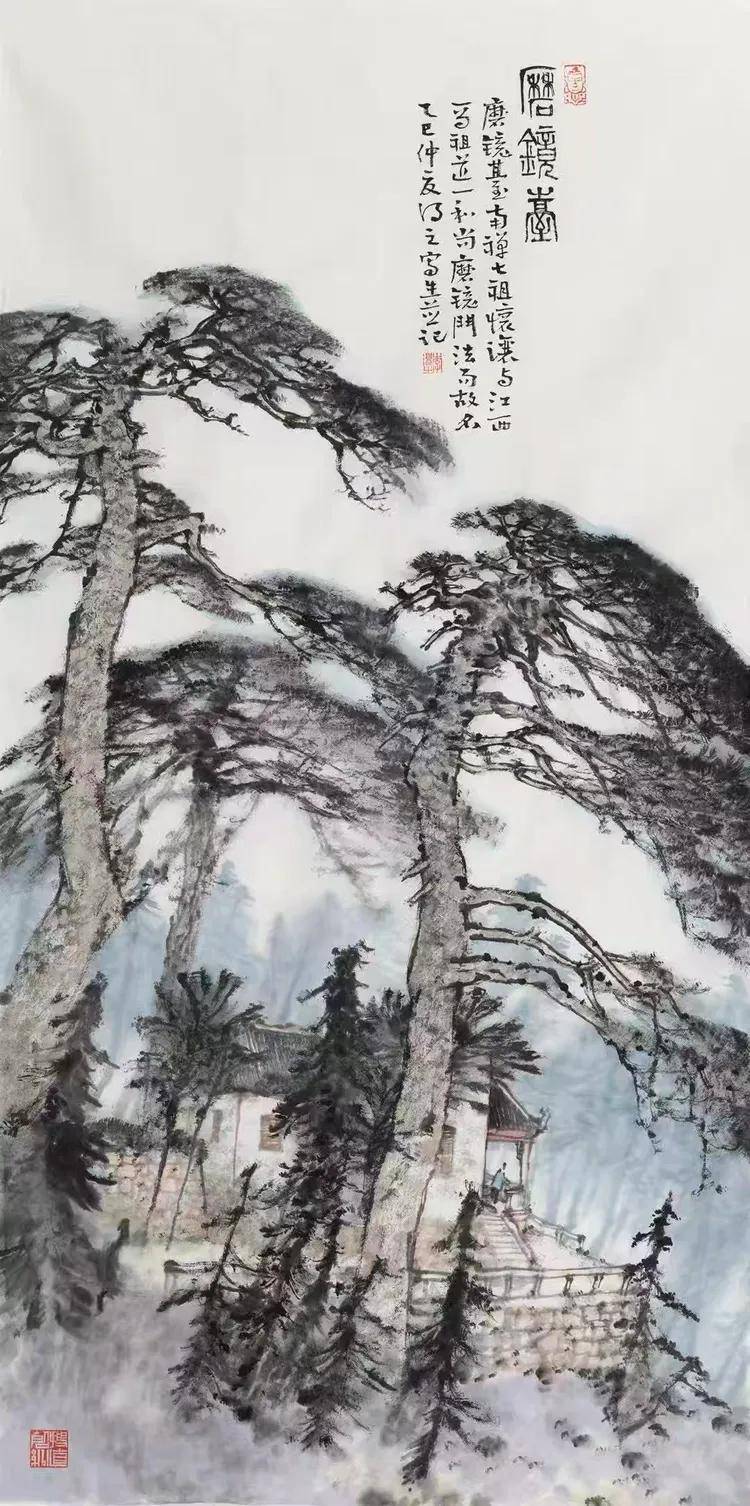

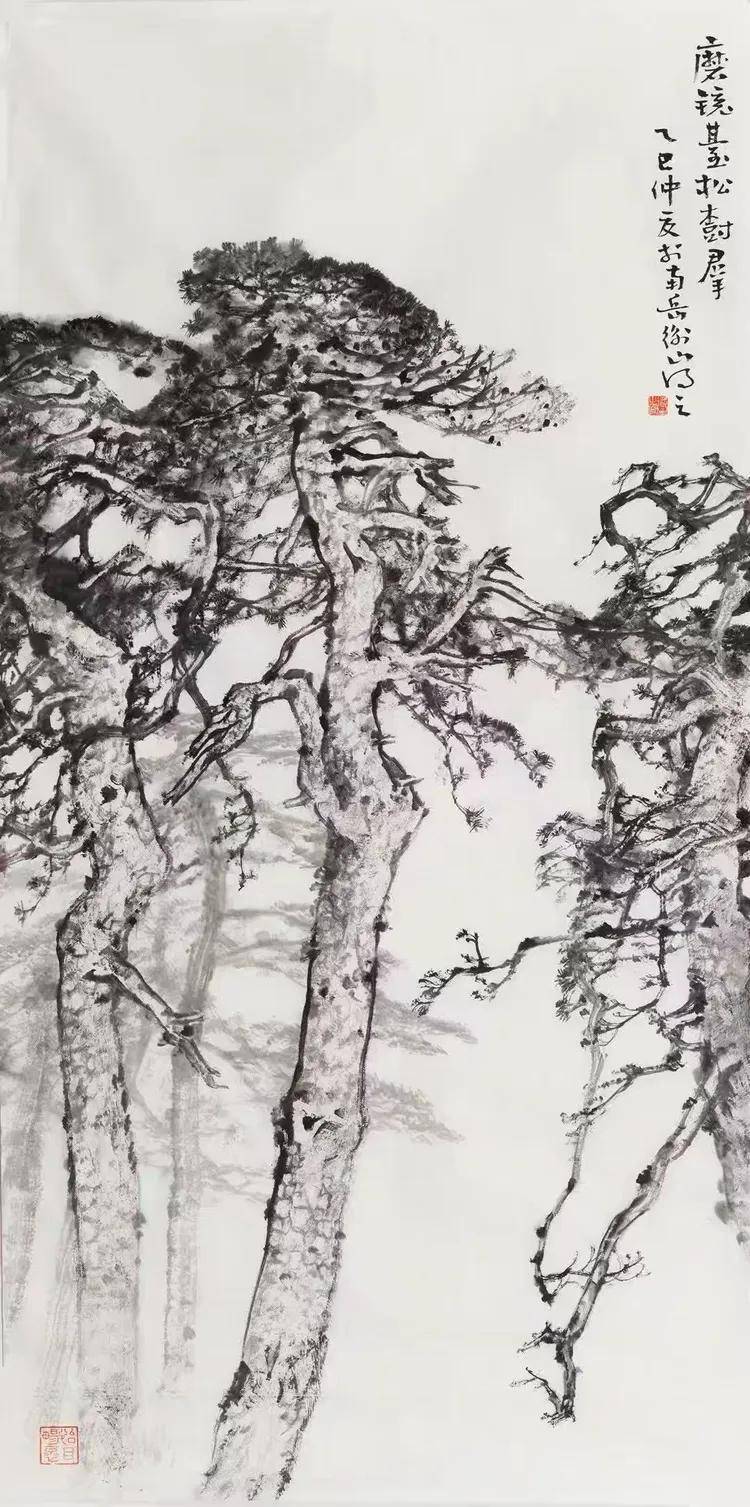

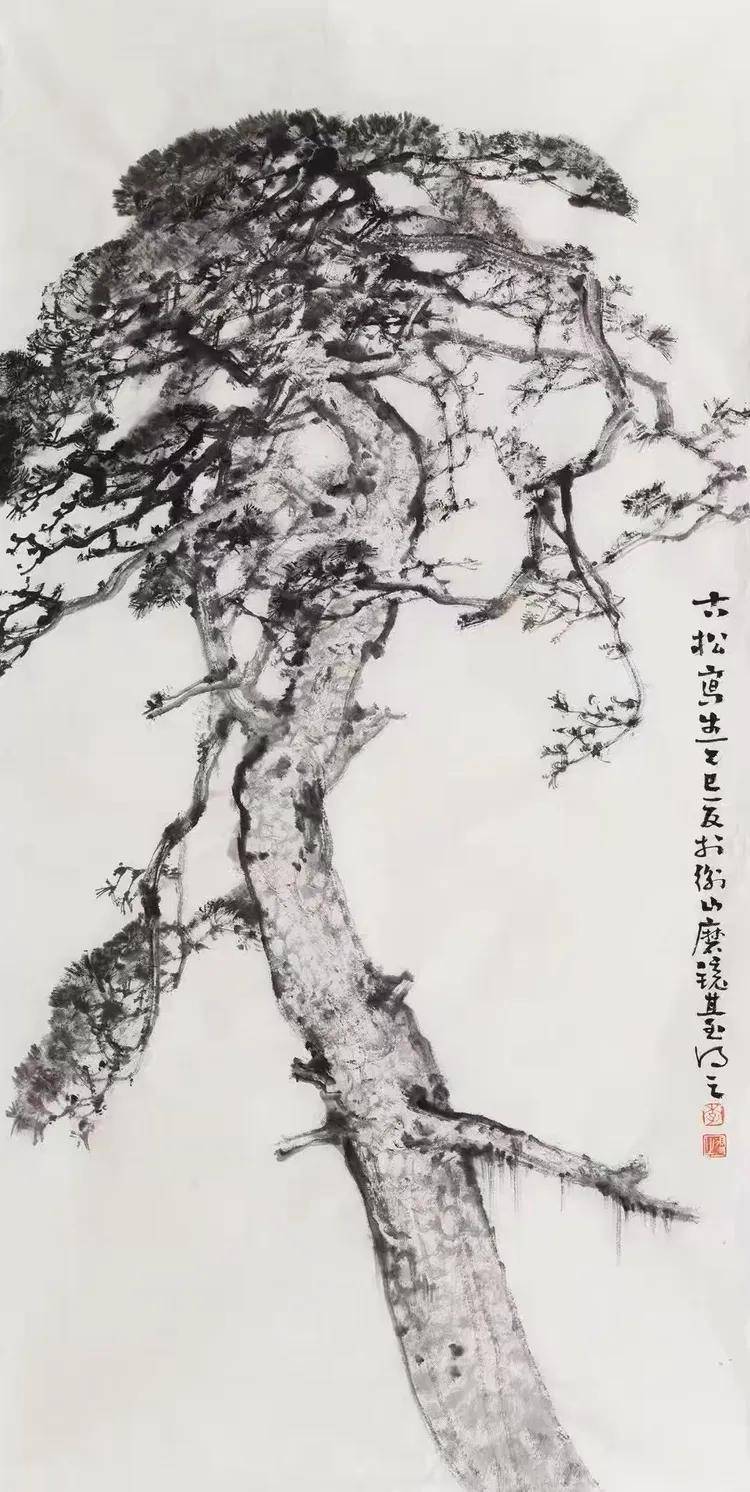

站在南岳衡山磨镜台的古松下,李得之的创作从未止步于单一的水墨写生。当他的目光定格在虬枝的扭结间,诗的意境、书的筋骨、画的气韵、印的神采、影的灵动感,已在宣纸上悄然编织成网——这帧《古松写出》,既是对衡山风骨的摹写,更是他"五维艺术共生"理念的鲜活注脚:以写生为根,让五种艺术语言在天地间自然生长,碰撞出超越技法的生命共鸣。

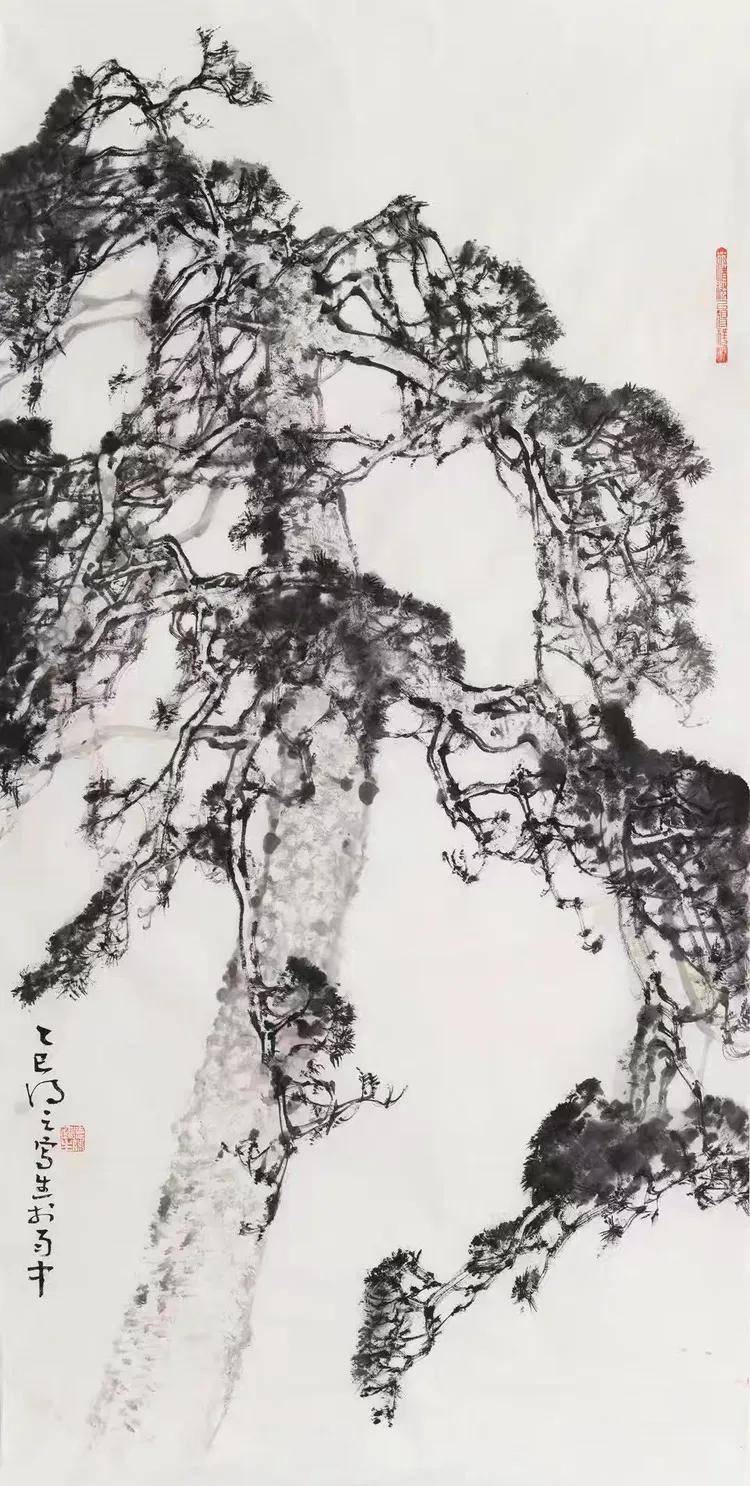

李得之在衡山写生

李得之在衡山写生

一、写生现场:五维的初生形态

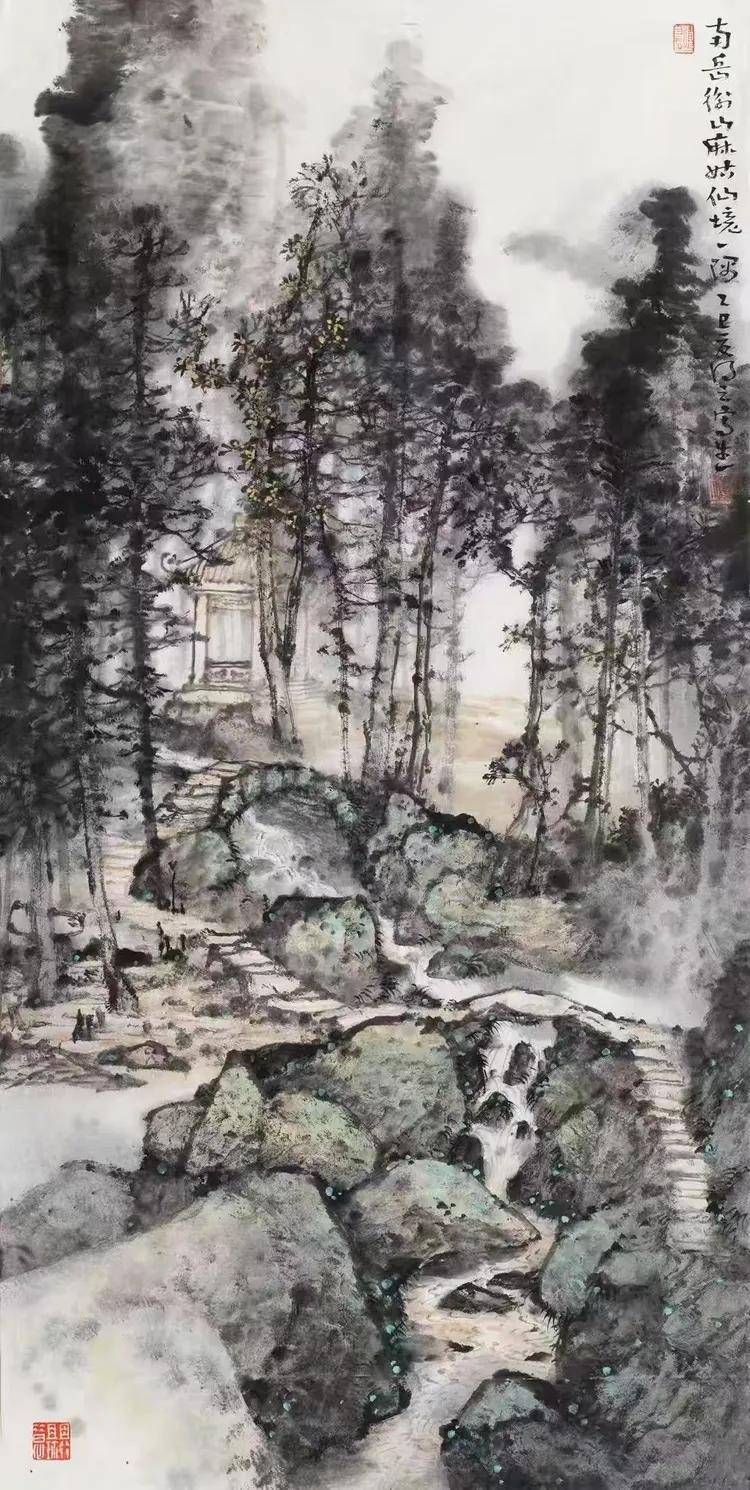

李得之的衡山写生,是一场"五感全开"的现场实验。在麻姑仙境的溪涧旁,他左手握笔铺陈水墨(画),右手举机捕捉水雾的光影(影);见古樟冠盖如云,便以行草速记"福严寺下听樟风"(诗与书),衣袋里的闲章早已构思好"南岳过客"的纹路(印)。写生对他而言,是五维元素的同步孕育:画是视觉的定格,影是时间的切片,诗是意境的迸发,书是气韵的流动,印是身份的暗语,五者在现场的呼吸中相互试探、咬合,如同藤蔓攀附古松,自然天成。

《磨镜台 》100*50CM 2025年

《磨镜台 》100*50CM 2025年

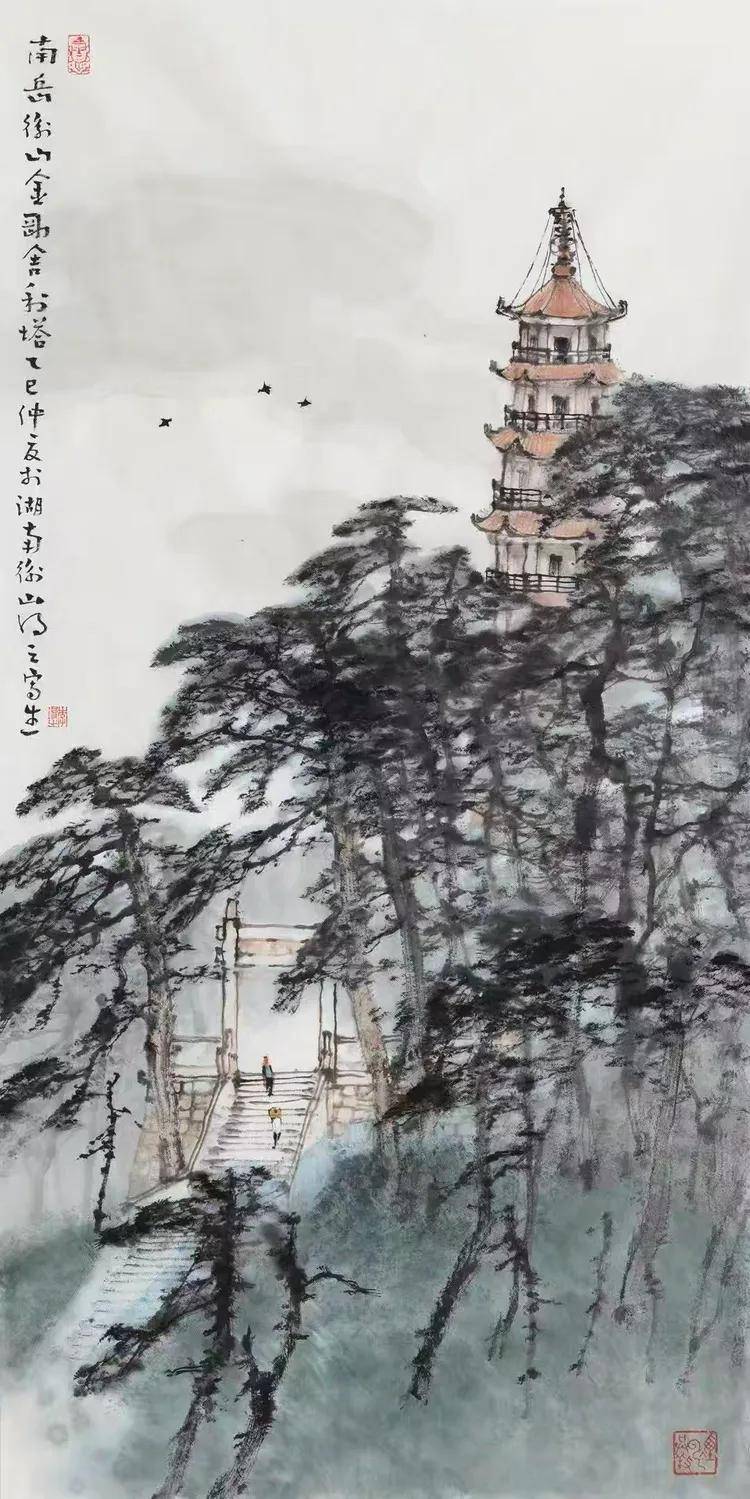

这种现场共生的创作,在《南岳衡山金刚舍利塔》中显露无疑:塔檐的朱红(画)与松针的墨黑形成冲撞,题字"南岳衡山金刚舍利塔"的魏碑笔意(书),暗合松枝的斜逸走向;"乙巳仲夏"的诗句(诗)晕染出季候氛围;右下角的朱文印章(印),恰压在松影与塔影的交界(影的呼应)。五维元素在现场写生的"即兴感"中生长,没有刻意的编排,只有对当下的忠实回应——写生是五维共生的土壤,让艺术回归最本真的"在场性"。

《衡山金刚佘舍利塔》100*50CM 2025年

《衡山金刚佘舍利塔》100*50CM 2025年

二、创作转化:五维的交响重构

当写生稿蜕变为成熟作品,李得之的创新思维开始重构五维关系。《古松写出》中,松皮的焦墨皴擦(画)里,藏着现场摄影捕捉的光影层次(影);右侧题字的行草(书),笔锋的提按暗合松枝的扭转节奏;"古松写出"的诗句(诗),既是状物,更是写志;两枚印章(印)一朱一白,如同松影里的光斑,平衡着画面的虚实。在这里,五维不再是孤立的符号,而是彼此渗透的生命体:影的朦胧软化了画的锐利,书的筋骨支撑着诗的气韵,印的点缀激活了整体的呼吸感。

《衡山麻姑仙境一隅 》100*50CM 2025年

《衡山麻姑仙境一隅 》100*50CM 2025年

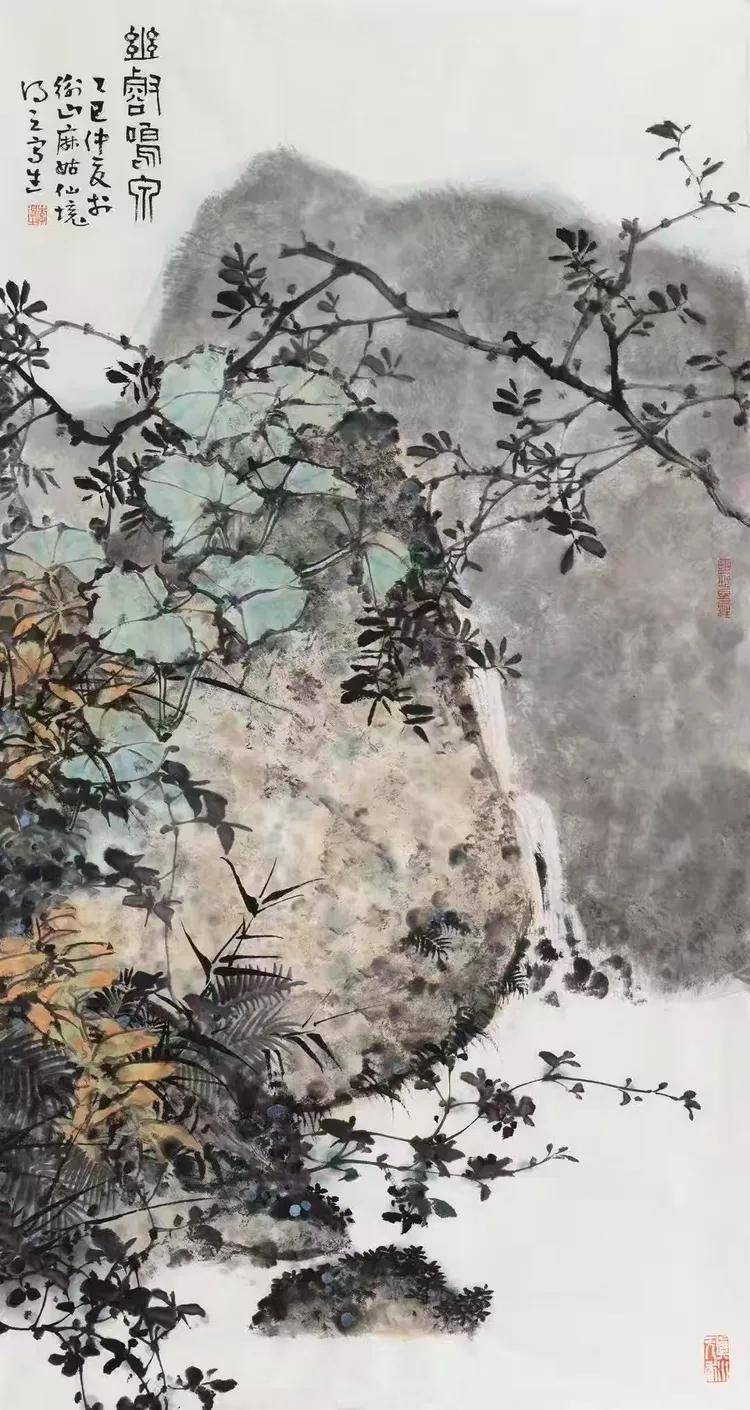

这种重构在《麻姑仙境》长卷中达到极致:溪水的留白(画)呼应着现场慢门摄影的流动感(影);"蛙声鸣处"的题诗(诗),字距的疏密模拟着蛙鸣的节奏(书);角落的印章(印),用冰裂纹路暗合溪石的肌理(画与印的对话)。李得之像一位指挥家,让诗的韵律、书的节奏、画的构图、印的顿挫、影的层次,共同奏响"衡山韵律"——创新不是颠覆,而是让每种语言都找到最恰切的声部,在共生中迸发新的能量。

《幽壑鸣泉》100*50CM 2025年

《幽壑鸣泉》100*50CM 2025年

三、精神内核:五维的哲学自觉

五维共生的背后,是李得之"守正创新"的辩证思维。他深研传统文人画"诗书画印一体"的精髓,却以"影"的现代性打破封闭,正如他在衡山写生时,既用宋人的观察法捕捉松姿,又以摄影的视角重构光影。这种平衡,源于他对"道器合一"的理解:诗是"意"的魂,书是"气"的骨,画是"形"的体,印是"神"的眼,影是"时"的痕,五者最终指向"天人合一"的内核。

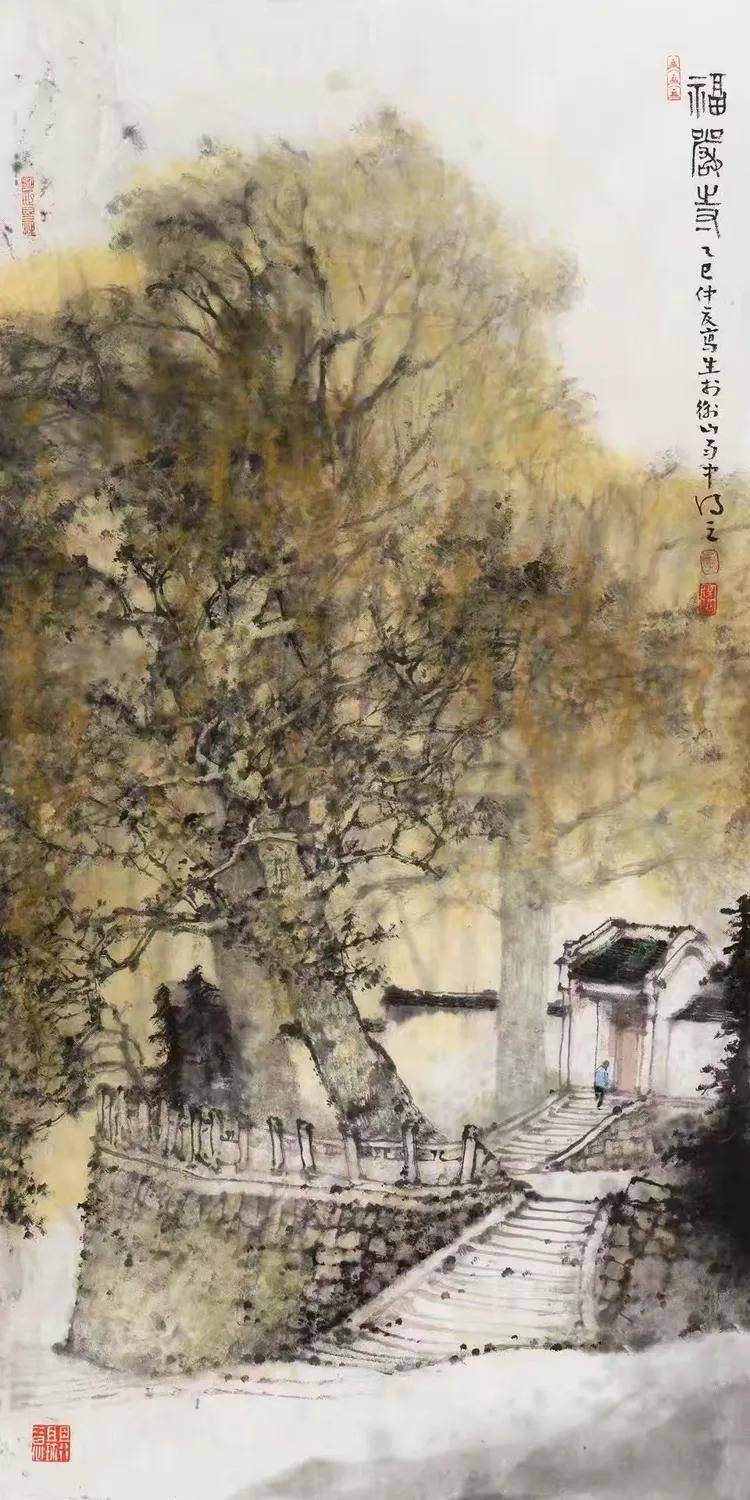

《衡山福严寺》100*50CM 2025年

《衡山福严寺》100*50CM 2025年

在《福严寺古樟》中,古樟的苍劲(画)、题诗的苍茫(诗)、题字的拙朴(书)、印章的古意(印)、光影的斑驳(影),共同诉说着"时光与生命"的主题。这让五维艺术超越了技巧的叠加,成为观照自然与生命的媒介——李得之的写生人生,本质上是一场用五维语言破译天地密码的修行:脚步丈量的是山河,笔墨承载的是哲思,创新坚守的是对"生命力"的永恒叩问。

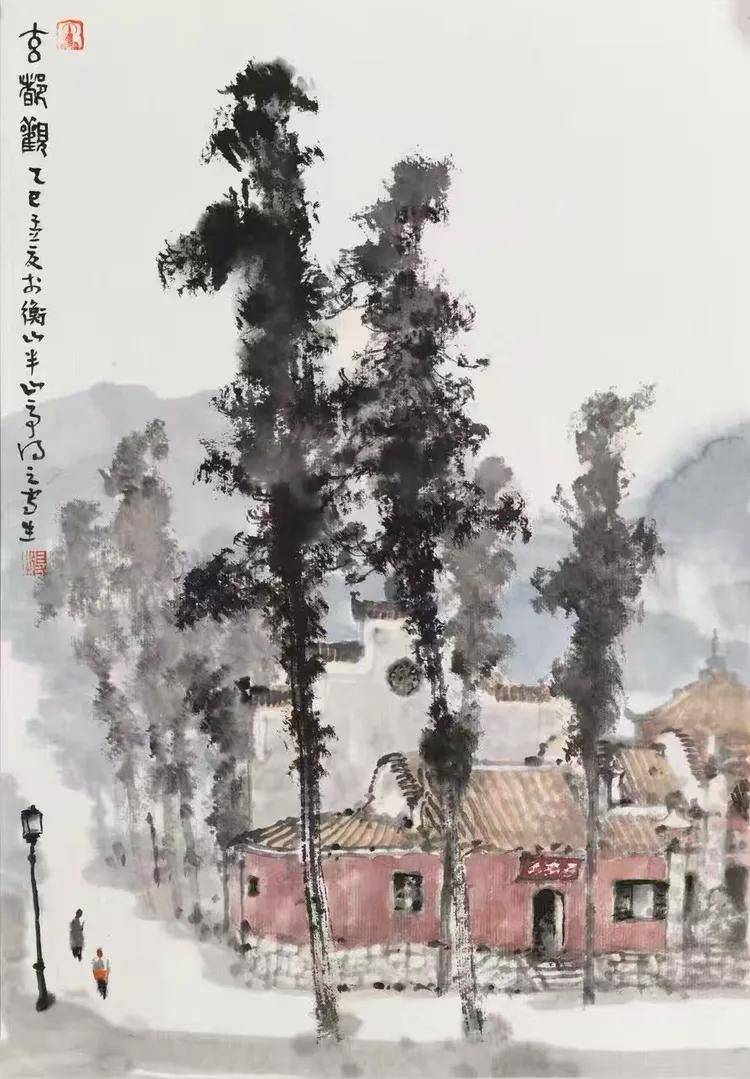

《衡山玄都观》36*21CM 2025年

《衡山玄都观》36*21CM 2025年

如今,当人们凝视李得之的衡山作品,看到的不仅是诗书画印影的表面融合,更是一位艺术家对"艺术本质"的深刻回应:唯有让不同的艺术语言在写生的根基上共生,才能让传统焕发新生,让创新扎根泥土,让艺术真正成为连接天地人的桥梁。这或许正是他五维艺术的终极意义——在衡山的云起云落间,在古松的虬枝盘曲里,见证生命与艺术最本真的共生。

作品欣赏

《磨镜台松树群》100*50CM 2025年

《磨镜台松树群》100*50CM 2025年

《古松寫生之一》100*50CM 2025年

《古松寫生之一》100*50CM 2025年

《古松寫生之二》100*50CM 2025年

《古松寫生之二》100*50CM 2025年

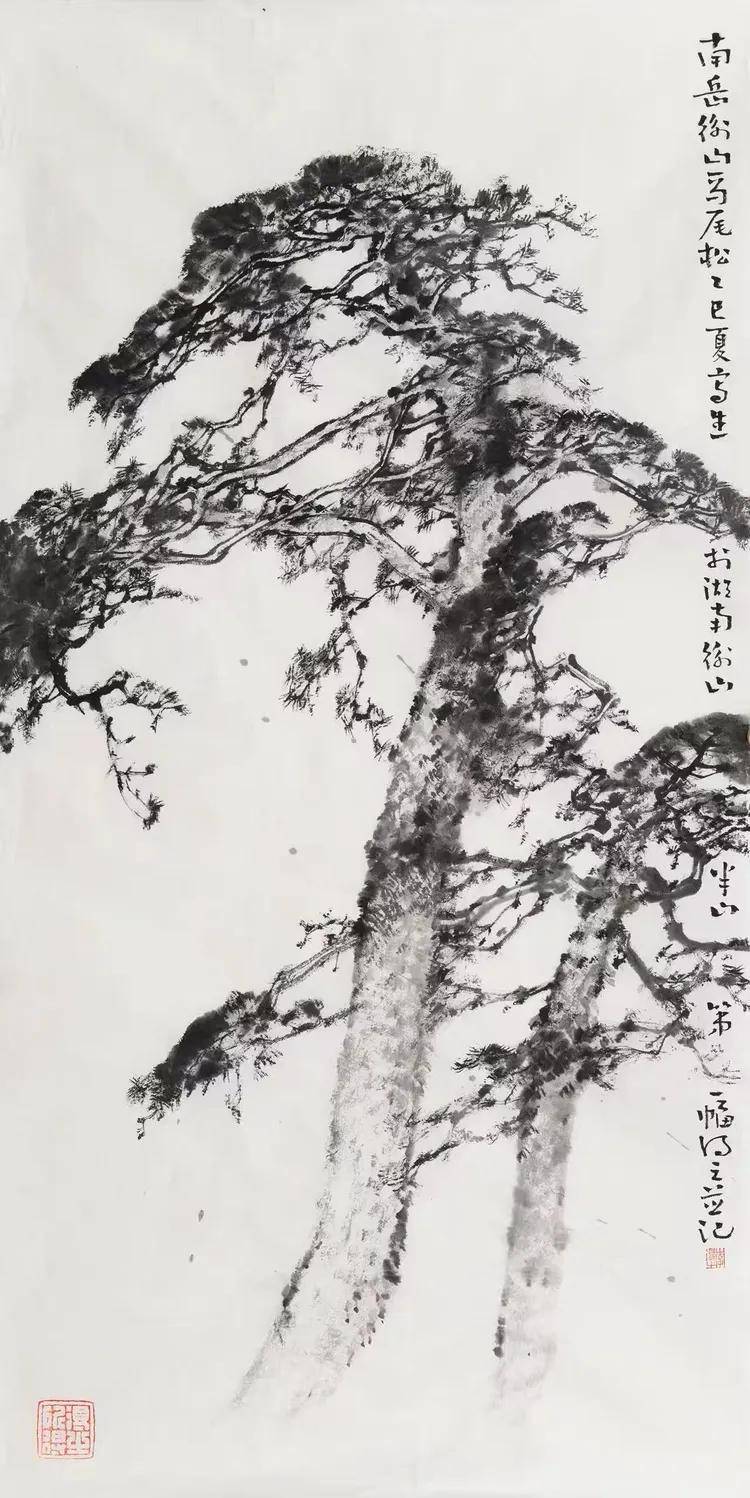

《衡山马尾松》100*50CM 2025年

《衡山马尾松》100*50CM 2025年

撰文|杨晗

编辑|孟艺迪

审校|高文

核发|岭南艺术大观