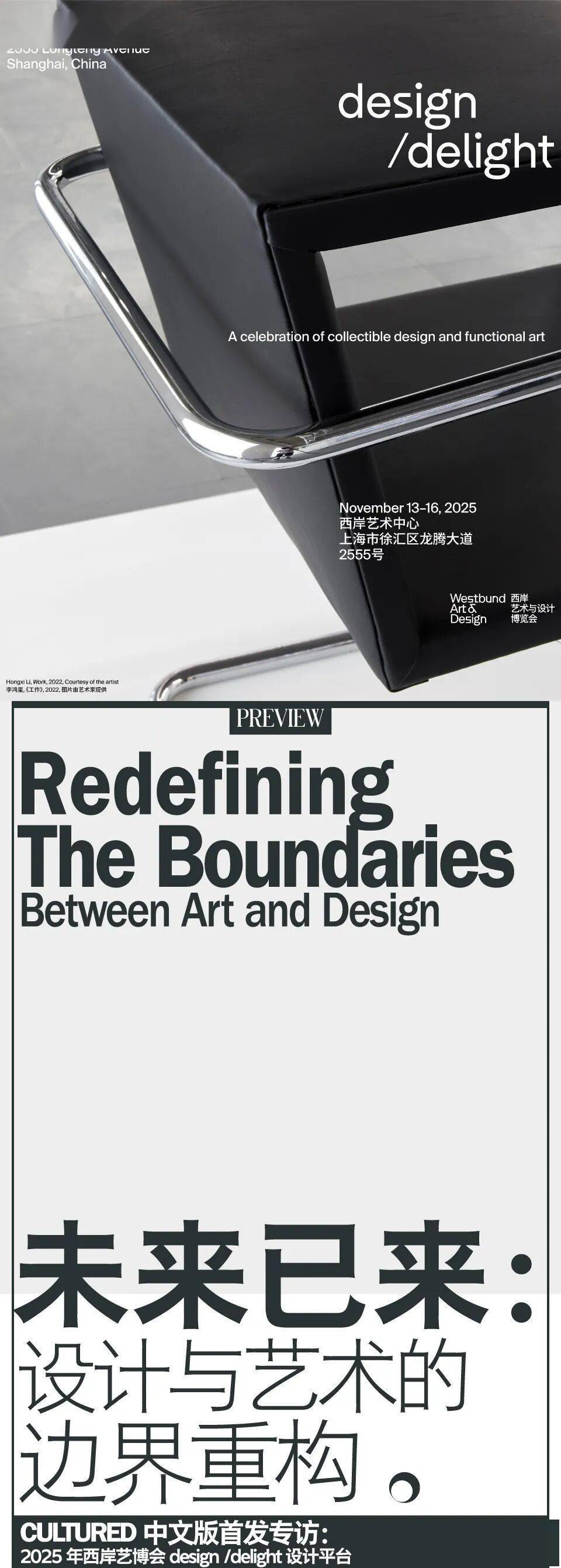

独家|未来已来:设计与艺术的边界重构

当艺术与设计的边界变得愈发模糊,当收藏的定义不再局限于传统意义上的艺术品,可收藏设计与功能性艺术正在迎来前所未有的关注与发展。这些介于纯艺术与实用设计之间的作品,既承载着深刻的文化内涵,又具备日常使用的功能价值,在当下这个时代获得了更加广泛的认知与市场接受度。

< 更多 >

P1:Alvar Aalto,《Armchair 42 – Black Lacquer》/座高36,宽60,深75,靠背高72cm /框架:弯曲成型实心桦木片层,座壳:模压桦木胶合板 /1932©Ark Kollekt

P2:Dori Deng,《Expansion Series, Work No.31》/145x190x80cm /LED霓虹灯管、金属线、天然岩石 /2024©Ark Kollekt

2025年11月13日-16日,第十二届西岸艺术与设计博览会即将在上海拉开帷幕。本届博览会的galleries画廊单元再度齐聚顶尖精选画廊,领衔展示全球当代艺术不同代际的杰出佳作;design /delight设计平台专注于当代可收藏设计与功能性艺术精品、探索设计功能与艺术之间交汇;perspective视角单元链接国内外艺术机构的最新动态、集中展示跨地域多元艺术视角;现场单元突破传统展会的展位限制、专为大型艺术创作及装置作品表演艺术等提供展示平台;DREAM moving image动态影像单元则聚焦反映当下时代、挑战常规叙事的跨媒介创作;以及dunhill x west bund voice论坛将围绕中国当代艺术发展、多元文化社群、影像艺术以及设计与城市叙事等主题,展开近20场深度对谈。

< 更多 >

P1:《Collection No.7》/尺寸可变 /手工吹制玻璃 /2024©Verre d’Onge /摄影:Nathan Lang

P2:《Collection No.6》/尺寸可变 /手工吹制玻璃 /2023©Verre d’Onge /摄影:Nathan Lang

在这个多元化的生态中,design /delight设计平台尤其引人瞩目——不仅汇聚了Ark Kollekt、Studio Victor Miklos、Verre d'Onge、Haus of Hu、random clichés等近40家设计画廊与创意工作室,其中多数为首次在中国亮相。更重要的是,design /delight代表着一种全新的美学趋势——艺术不再高高在上,设计也不再仅仅追求功能,两者在这里找到了完美的平衡点。其中,Main主单元以开放式展位探索设计、功能与艺术之间的交汇,策展计划form:a聚焦亚洲设计师在全球语境下的实践,debut新声单元则作为首发舞台呈现新锐设计机构的前沿创作。

< 更多 >

“form:a策展计划”作品

P1 Siin Siin,《克隆 克隆》/尺寸不同 /铝 /2025©Siin Siin

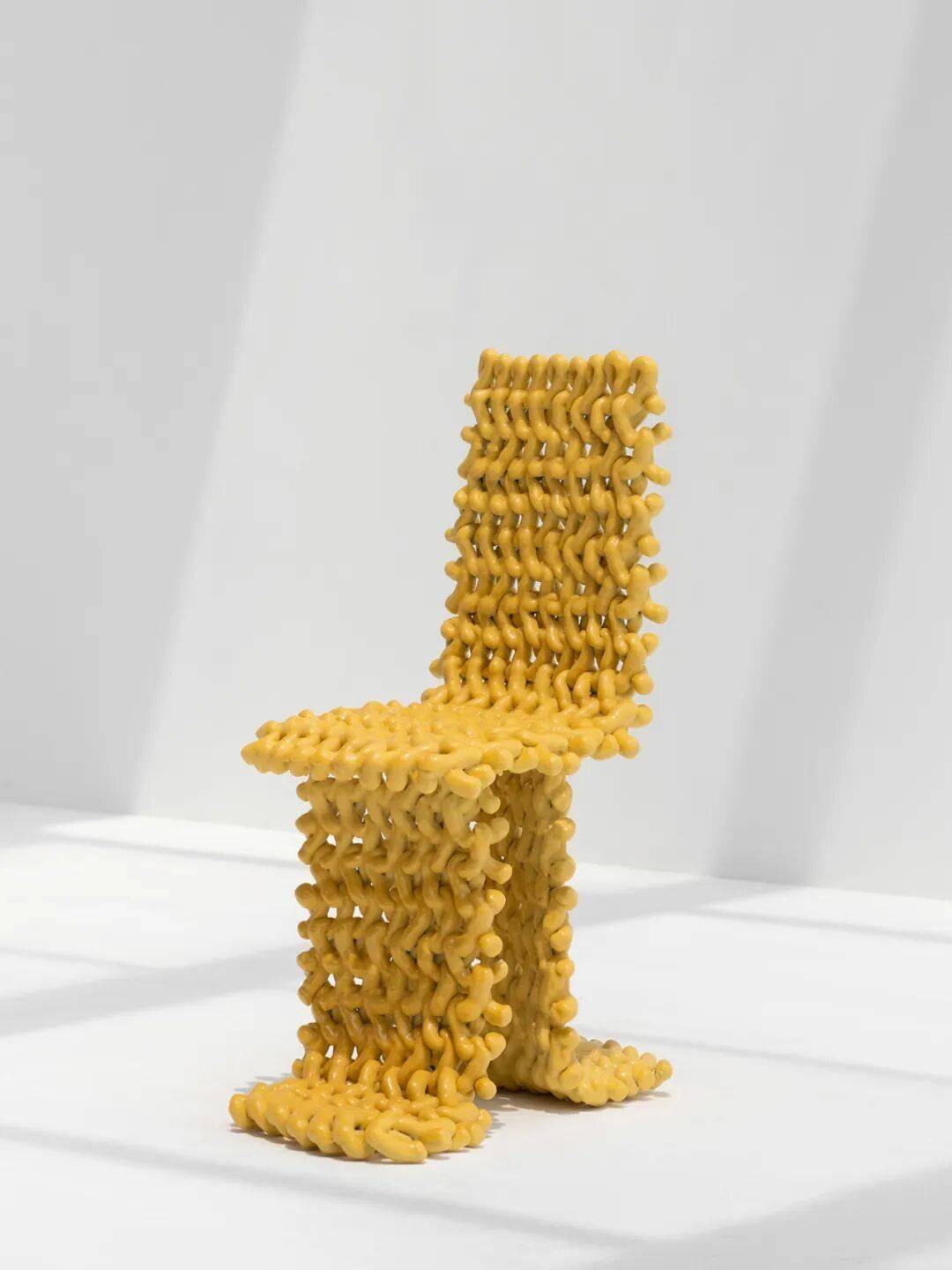

P2 李光镐,《切割线 N.1》/85x35x60cm /聚氨酯涂层3D打印塑料 /2023©Natelee Cocks

P3 张忠宇,《胡卢桌面系列》/尺寸不同 /葫芦、藤编 /2024©MMR Studio

正是基于对这一新兴领域的深刻洞察,《CULTURED》中文版在展会开幕前率先出击,抢先对话了design /delight中极具代表性的五位创作者。这不仅是对当代可收藏设计与功能性艺术发展趋势的前瞻性关注,更是希望通过深入了解这些来自不同文化背景、不同创作领域的杰出创作者的理念与实践,为读者提供把握当代艺术与设计收藏和生活美学发展脉络的独家视角。

比利时设计师、工艺家

步入design /delight展区,比利时设计师与工艺家阿瑟·范德古赫特将为观众带来一次震撼的艺术呈现——一件高达3.5米的椅形公共雕塑。

《FR 04 Sculpture》/350x160x130cm /铝合金雕塑 /2025©Arthur Vandergucht

这位从高中时期就开始钻研金属工艺的创作者,以其对TIG焊接的精湛掌握和对建筑语汇与设计语言融合的独特探索,在design /delight上呈现出"连接"与"构造"的诗学表达。此次全新委任作品采用折弯金属片构成,通过重复、反转、弯折等方式构建,每一个连接关系都不加修饰地展现构件间的逻辑与物理联系。

CULTURED:

您的3.5米高椅形公共雕塑在亚洲首次亮相,这件作品的灵感来源是什么?

《FR 04 Sculpture》/350x160x130cm /铝合金雕塑 /2025©Arthur Vandergucht

Arthur Vandergucht:

这件椅子的灵感来自我对自身创作的理解——我从不将椅子仅视为具有功能的物件,而是能留下印象的雕塑形体。对我而言,这不只是“一把椅子”,而是一种形式与结构的结合。每个元素都至关重要,缺少任何一部分,整体的平衡与意义便不复存在。

CULTURED:

从金属工艺到TIG焊接专长,您的技艺学习过程如何影响了您的设计哲学?

Arthur Vandergucht:

我在高中时第一次接触金属加工与TIG焊接,那是一种我意外发现自己擅长的技能。随着时间推移,这些技能成为我人生中重要的工具。有趣的是,我最近的一些作品甚至没有使用焊接,但焊接塑造了我的性格与创作方式,教会了我精准、耐心与转化的力量。如今,我觉得是时候将这些经验带入新的方向。

CULTURED:

您提到探索"连接"与"构造",这种研究如何体现在您的实际作品中?

Arthur Vandergucht:

我所有的作品都围绕“连接”与“构筑”展开——就像人生一样。这关乎于建立、信任,以及让自己被所爱的人包围。作品中的每一个接缝与结构,都象征着个体或元素之间的相互依托,只有连接在一起,才能产生更坚固、更有意义的整体。

CULTURED:

建筑语汇与设计语言的融合对您而言意味着什么?

Arthur Vandergucht:

当你将建筑语言转译为设计对象,就打开了全新的叙事方式。这种融合能让作品与观众建立更深层的共鸣。建筑本身具备强大的感染力与存在感,而当这种结构、尺度与情感被引入设计时,作品便获得一种超越功能的精神气质。

CULTURED:

来到亚洲展示作品,您对东方观众的反馈有什么期待?

Arthur Vandergucht:

严格来说,这并不是我第一次参展。在去年design /delight中Uppercut 画廊带来的群展里有展出一件我的小型作品《Dragon Chair》。今年能够展示一件大型公共雕塑,对我而言是一次真正的里程碑。我对东方观众并没有特定的期待,更多的是感到感激——我的故事与作品能够抵达亚洲,这意味着其中的能量与理念,正走向比我曾想象更远的地方。

CULTURED:

您认为西岸艺博会design /delight设计平台对欧洲设计师拓展亚洲市场有什么价值?

Arthur Vandergucht:

我认为欧洲设计师能有机会在本土之外展示作品与故事非常重要。像西岸艺博会design /delight这样的平台搭建了文化的桥梁,使我们能够在不同语境中重新诠释自己的创作。亚洲市场对我来说仍然充满未知,而这样的交流不仅拓宽了创作视野,也让我们在个人层面上获得新的启发。

丹麦艺术家、设计师

本届博览会的一大亮点是丹麦艺术家与设计师Victor Miklos Andersen在亚洲的首次大型个展"A Decade of Design"。这位以丹麦现代设计为原点、横跨雕塑、表演、装置与空间干预的创作者,将在design /delight中展现其过往十年的创作历程。

《维纳斯(Venus)》/179x146x47cm /混凝土、丝袜、颜料、丙烯、环氧树脂、LED灯、电源线 /2018©维克多·米克洛斯·安德森(Victor Miklos Andersen)

展览涵盖20余件代表作,包括已被蓬皮杜中心收藏的"Electric Chair"系列,以及专为此次博览会与广东工匠合作完成的全新系列——这一系列巧妙融合了岭南家具与欧洲巴洛克洛可可风格,并加入电子工业元素,完美诠释了广东作为传统工艺重镇与全球制造中心的双重身份。更令人期待的是,展览现场还将结合声音影像艺术及电子游戏,为观众营造前所未有的多维感官体验。

CULTURED:

您如何看待自己的设计语言演变?

《母舰(Mother Ship)》/430x72x90cm /铝、青铜、漆 /2022©维克多·米克洛斯·安德森(Victor Miklos Andersen)

《苏萌答腊红毛猩猩(Sumatra Orangutan)》/124x65x162cm /水泥、颜料、钢、导线、丝袜、灯泡 /2019©维克多·米克洛斯·安德森(Victor Miklos Andersen)

Victor Miklos Andersen:

我的创作语言围绕自然与人类的本能展开。我在自然、森林与海洋的环境中长大,这些元素始终伴随我进入城市生活。如今我依然追求孤独与节奏感,或许这也是我选择定居威尼斯的原因。我的作品像灵魂或有机体一般,似乎只有在观者的凝视中才会静止。我始终专注于手工实践——一切都由我亲手完成,发展出属于自己的技法。最终,没有人能夺走这份手艺。每当我创作新作品时,我都感到自己更为丰富,因为我从不重复,总是努力拓展自己的“材料图书馆”,让语言更加深邃与成熟。

CULTURED:

被蓬皮杜中心收藏的"Electric Chair"系列有什么特殊意义?

《电椅(Electric Chair)》/66x78x189cm /水泥、颜料、钢、导线、丝袜、灯泡 /2019©维克多·米克洛斯·安德森(Victor Miklos Andersen)

Victor Miklos Andersen:

那是我第一次被机构收藏——而且这个机构恰好是蓬皮杜中心,这自然是个不错的开始。此后他们又收藏了我另一件作品。整个“Electric Chair”系列共有12件独一无二的作品,如今大多进入重要的私人及公共收藏。这次经历让我获得信心,相信自己的作品能被真正理解与尊重。最美好的部分在于,当我年长、或许有了孩子时,可以带他们亲眼看到那件作品的存在。

CULTURED:

与广东工匠的合作如何融合岭南家具与欧洲巴洛克、洛可可风格?

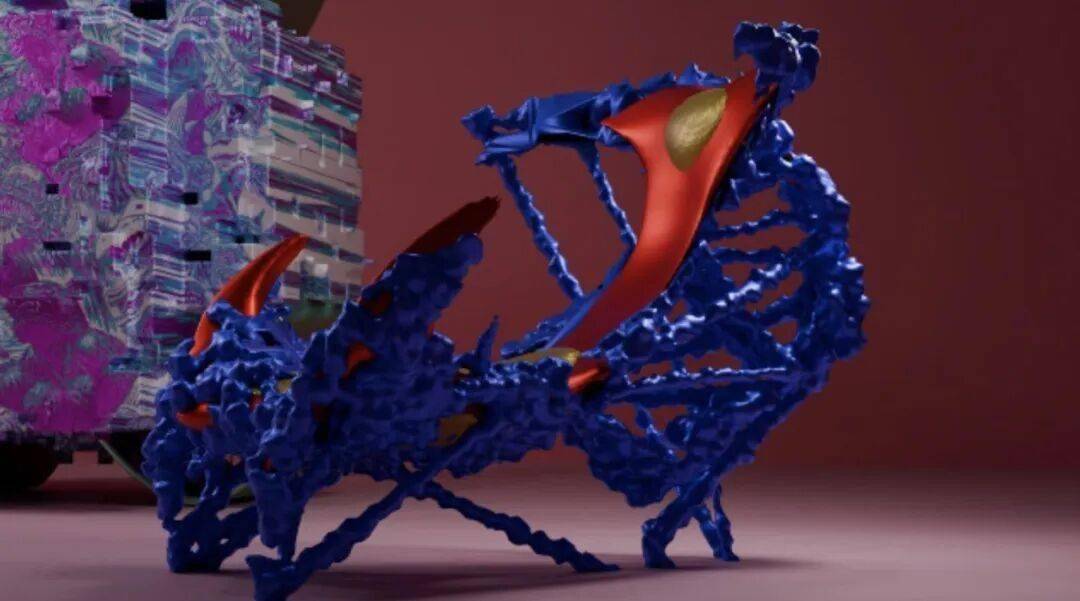

《广东椅(Guangdong Chair)》/90x90x90cm /铝(tbc) /2025©维克多·米克洛斯·安德森(Victor Miklos Andersen)

Victor Miklos Andersen:

这个概念源自我与好友Antonio Davanzo的合作,我们共同创立了实验性工作室 Bloko_748,专注于融合前沿科技与传统工艺的跨界设计。

“A Decade of Design”展览由一组与中国工匠合作的作品压轴,专为此次展览创作。作品取材于广式传统家具的丰富遗产——这一风格在清末民初吸收了大量来自欧洲巴洛克与洛可可风格的造型影响。在当时的全球贸易背景与西方需求驱动下,粤地工匠将曲线优美的 S 型、C 型线条、花卉浮雕,以及贝壳、石材镶嵌等装饰元素融入本地硬木家具之中,在欧洲华丽与岭南匠心的融合中形成独特的混合美学。

基于这一历史脉络,我们与广东工匠共同创作了3件新作,从当代科技与物质文化的视角重新诠释传统比例与装饰语言。通过将古老的手工技艺与当代电子与工业设计符号结合,项目在过去与未来之间建立起对话,既致敬广东的文化血脉,也开拓全球设计合作的新路径。

最终的作品成为一种灵动的文化器物——立足于地方,根植于历史,又回应当下跨文化交流的动态与能量,其中一件作品将先行在design /delight亮相。

CULTURED:

您在作品中加入电子工业元素的考量是什么?

《迈阿密萃取(Extraction Miami)》/85x75x90cm /钢、纸浆、纸、丙烯颜料、橡胶 /2019©维克多·米克洛斯·安德森(Victor Miklos Andersen)

Victor Miklos Andersen:

我对当代景观、基础设施及塑造日常生活的系统非常感兴趣。那些“被驯化的”科技——信息流、信号、装置——已成为我们的新常规。我看到洛可可风格中浪漫化的藤蔓与花叶,正如工业化初期人们对自然的想象,而如今我们被 Wi-Fi 信号、应用程序与光纤网络所环绕,它们重新定义了我们与自然的关系。在深圳的电子市场、昆明与广州的走访中,我深刻感受到科技制造与创新不仅是经济核心,也是这些地区的文化身份。因此,将这些符号融入作品,在图像与技法上创造新的当代象征与审美语言,对我而言是自然的选择。

CULTURED:

展览结合声音、影像和电子游戏,您希望创造怎样的感官体验?

《柏林萃取(Extraction Berlin)》/85x75x90cm /钢、纸浆、纸、丙烯颜料、橡胶 /2019©维克多·米克洛斯·安德森(Victor Miklos Andersen)

Victor Miklos Andersen:

这将是独一无二的的展览,设计将跨越多重媒介。观众可以在开放世界的电子游戏中“化身”为他们所坐的雕塑椅,与其空间互动。游戏的影像与声音将被投影在展览现场,营造出包裹式的沉浸体验,让观众进入作品的“生命环境”。如我所言,我把作品视为“有生命的有机体”,通过影像、声音与互动游戏,我希望观众能了解作品的背景出处。

CULTURED:

从威尼斯到哥本哈根再到上海,不同文化语境如何影响您的创作?

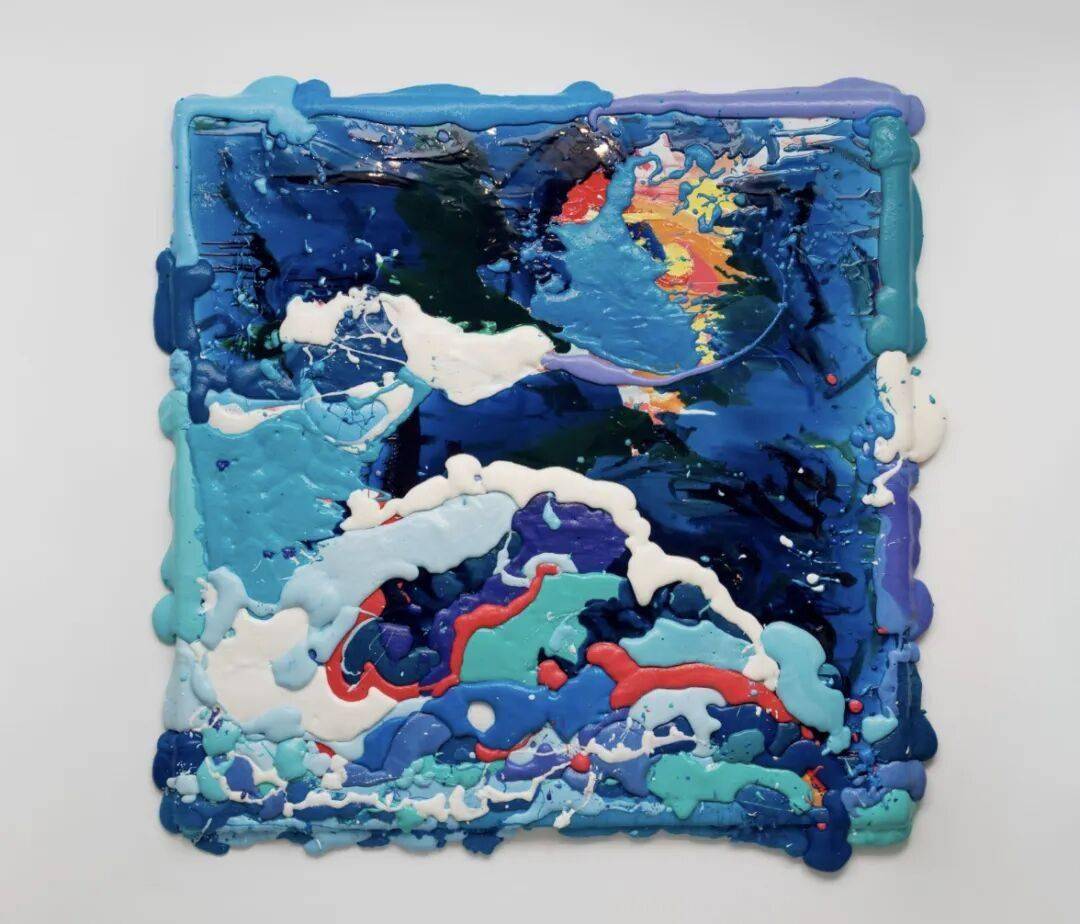

《赫勒海洋(Hler Ocean)》/210x210x10cm /橡胶、帆布 /2021©维克多·米克洛斯·安德森(Victor Miklos Andersen)

Victor Miklos Andersen:

威尼斯、哥本哈根与上海,都与水息息相关,带来贸易、生态节奏,也带来全球化与气候变化的挑战。三座城市都是其时代的“熔炉”,因航海与贸易而兴盛,也因此在文化与工艺上相互交融。它们在历史上都曾是风格与手艺的重镇,如今又在现代化过程中不断重塑自身的相关性。这些不断的演变与再生为我带来灵感,让我从历史周期与当代技术中汲取符号,转化为推动新作品与实验的视觉语言。

从左至右分别为设计师Dariia Nepop与Theo Sykes,

Haus of Hu创始人Ellen Hu

在此次博览会中,由Ellen Hu创立的跨领域设计工作室Haus of Hu将呈现一次意义深远的跨文化合作首秀。作为一位致力于融入华语文化感性、强调东西方古典与极简等不同视角之间微妙差异的设计师,Ellen Hu将与设计师Theo Sykes和Dariia Nepop携手,在design /delight上展出他们共同完成的"玄关系列"。

< 更多 >

P1:《NOST》/45x35x14cm /橡木、不锈钢、玻璃、数字印刷 /2025©Haus of Hu,Theo Sykes,Dariia Nepop

P2:《DYAD》/65x37x37cm /橡木、不锈钢、布料软垫 /2025©Haus of Hu,Theo Sykes,Dariia Nepop

P3:《CHARM》/30x30x4cm /橡木、不锈钢、大漆吊饰 /2025©Haus of Hu,Theo Sykes,Dariia Nepop

这次合作源于三位创作者对建筑与家具交叠领域的深度探索,他们选择家中最容易被忽视却最富二元性的玄关空间作为创作起点。展览现场将被构想为一座"过渡的建筑",玄关桌、低椅与挂衣钩等作品将邀请参观者成为空间的参与者,亲身体验家具作为"器具"的互动魅力。

CULTURED:

Haus of Hu提出的”华语文化感性”具体指什么?

Ellen Hu:

是一种融合华语文化特质、历史记忆与当代感性的创作视角,强调文化混融;在全球设计语境中寻找属于“华语世界”的感性与叙事方式,而非仅仅是“中国风”的再现。2023年Haus of Hu推出的系列中的屏风,由三块压克力组成的特殊色彩,像是90年代家中常有的茶色玻璃物件的色泽,反应一代人的共同记忆。这次新的玄关系列也是一个好的例子,这个常被人遗忘的过渡空间,却可以是仪式展开的地点,记录日常的来去与停留。

CULTURED:

选择”玄关”作为设计出发点的原因是什么?

Ellen Hu:

从建筑的角度出发,我们尝试思考有什么空间是时常被忽略的,最后我们目光一起落在了玄关。作为进入家的第一个空间,它需要被再思考——怎么样的家具可以让家的玄关既有美感,又具有实用性。玄关是一个充满二元性的场所——到达与离开,室内与室外的交界点。我们尝试在这个系列里给出答案。

CULTURED:

与Theo Sykes和Dariia Nepop的合作如何体现东西方设计思维的碰撞?

Ellen Hu,《KWA CHAIR》/45x45x93cm /红梨木 /2025 /摄影:Tessa Chung

Ellen Hu:

我们自然是来自完全不同的地方,有时候我们会很随意的讨论同一类别的事物在不同文化中的情形。Theo和Dariia都对东方有好奇心,他们会用他们自己的视角去寻找与东方有关的灵感,我觉得这很有意思,有些时候他们可能理解的或许不是完全正确的,但是他们观看的方式会让我感到新奇。我们会一起去看明清家具,解读线条,也会在城市中漫步,寻找灵感,是一种不刻意,很尊重的合作状态,同时又总是新鲜的,意想不到的。

CULTURED:

“过渡的建筑”这个概念如何在展览空间中实现?

Ellen Hu:

展览重现了玄关的空间特征:从公共到私密的转变、边界的划定(地毯作为马克边界的工具)、空间的不同层次:高低不一的墙体、大胆的粉色地毯以及作品本身共同构成了一连串的门槛与视野。我们特意模拟了玄关的入口,及展览的入口—一个相对窄的过道与门框。当观众缓缓向前移动的过程中他们会想像自己进入了一个家的空间。

CULTURED:

您认为当代华语设计师在国际舞台上的优势是什么?

《NOST》/45x35x14cm /橡木、不锈钢、玻璃、数字印刷 /2025©Haus of Hu,Theo Sykes,Dariia Nepop

Ellen Hu:

当代华语设计师最大的优势在于他们能够在多重文化之间进行转译与对话。我们有很多故事,可以用我们的方式去讲。

CULTURED:

您觉得design /delight对推动华语设计国际化有什么独特作用?

Ellen Hu,《HAUS OF HU 2024SS》/尺寸可变 /综合材料 /2024 /摄影:Thomas Adank

Ellen Hu:

我觉得最独特的地方在于它的前瞻性与包容性。design /delight 不仅仅是一个展示设计的舞台,更像是一个拥有清晰文化愿景的策展平台。它积极集结当下最具创造力的新锐设计师与跨领域创作者,推动华语设计在国际舞台上以全新的语言被看见。这个平台让我们有机会共同探索在全球化的语境里,华语文化如何以当代方式被重新表达。

中国艺术家

作为一名生活在伦敦的中国艺术家,李鸿玺将为本届博览会带来一场独特的现场行为艺术表演。这位在多重结构与文化交织中体验"夹缝感"的创作者,擅长通过雕塑与行为表演探讨人类行为与社会结构的复杂性,并以黑色幽默引发观众的深度共鸣。

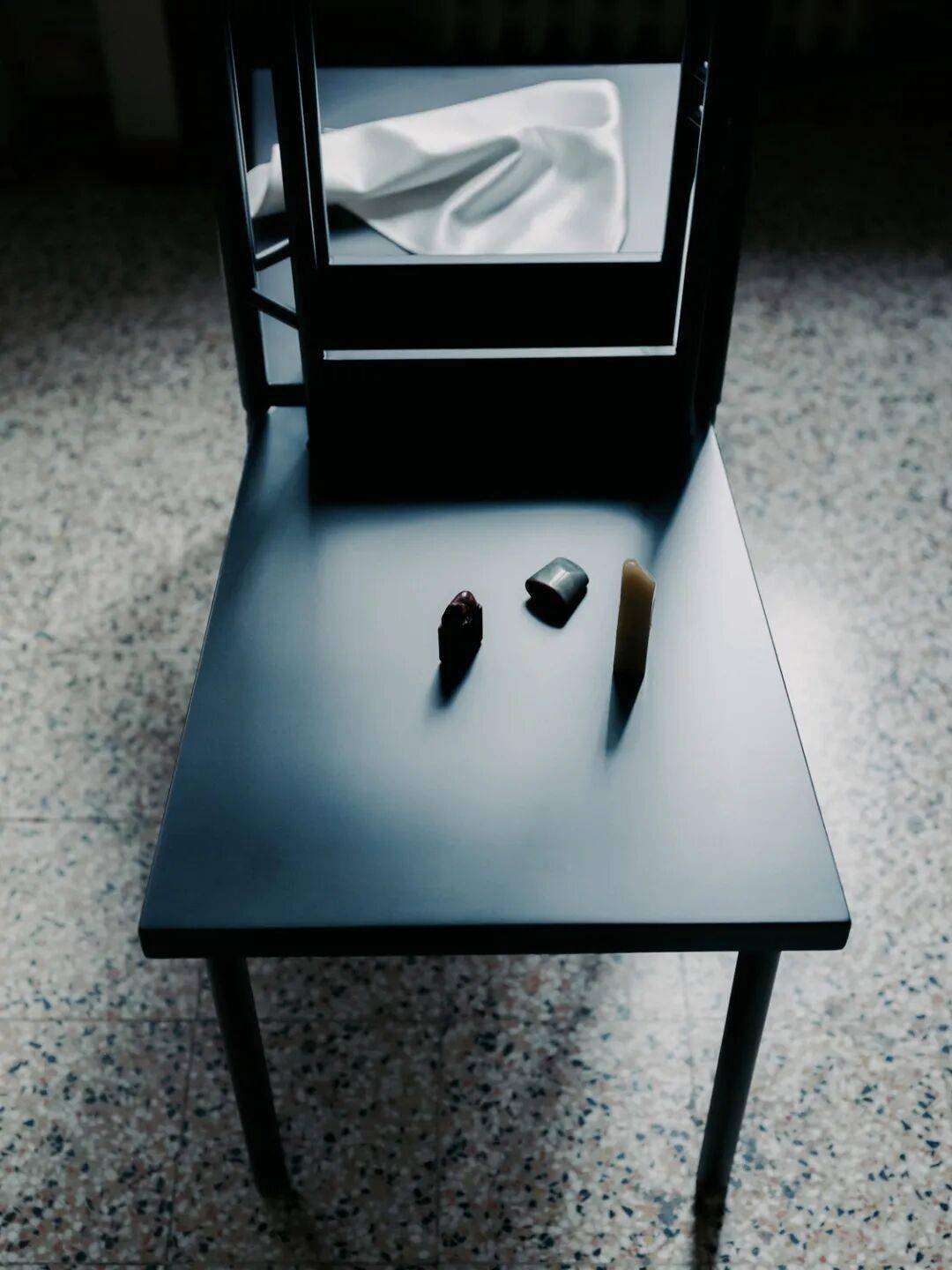

中国艺术家李鸿玺与其作品《三点一线》

在design /delight中,李鸿玺将呈现名为《三点一线》的现场行为艺术——由三件椅子雕塑与一场30分钟的现场表演构成,伴随实时录制的音景,以都市上班族"工作-酒吧-回家"的单调轨迹为线索,深度关注人类如何在重复日常中被消耗与打磨。这场融合雕塑与功能性艺术的现场演出,将为观众提供关于当代城市生活的深刻反思。

CULTURED:

您提到在多重文化交织下体验到的"夹缝感",这如何转化为创作动力?

李鸿玺的工作室一瞥

李鸿玺:

在夹缝里,也是一种观察位置。有在夹缝视角看到的东西和思考的东西。创作对我来说,是向外发声的方式。

CULTURED:

《三点一线》行为艺术关注都市上班族的单调轨迹,您想传达什么信息?

< 更多 >

P1:《三点一线(At Home)》 /2022©李鸿玺

P2:《三点一线(At Home)》(表演) /2022©李鸿玺 /摄影:Paul Phung

< 更多 >

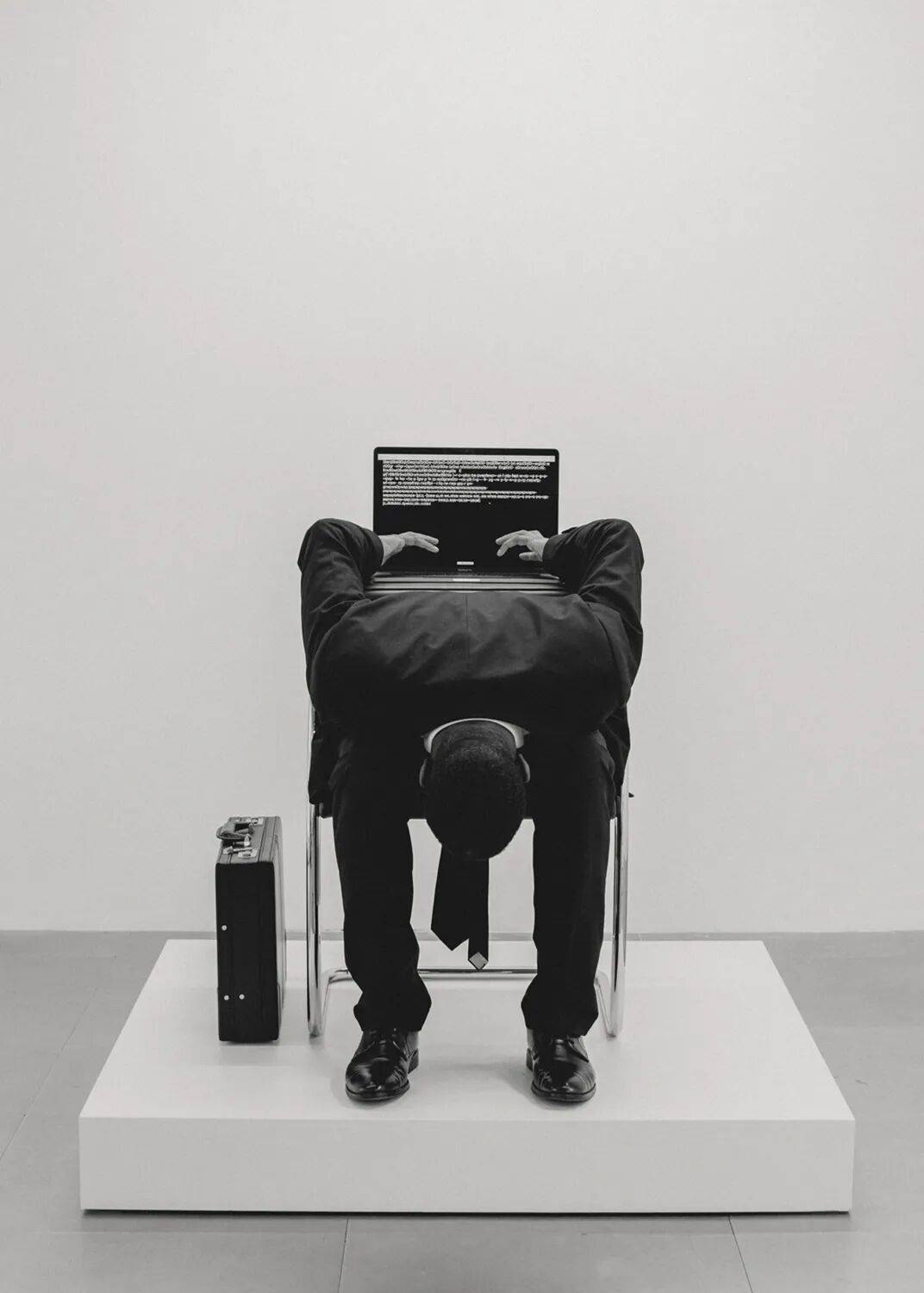

P1:《三点一线(At Work)》 /2022©李鸿玺

P2:《三点一线(At Work)》(表演) /2022©李鸿玺 /摄影:Paul Phung

< 更多 >

P1:《三点一线(At Bar)》 /2022©李鸿玺

P2:《三点一线(At Bar)》(表演) /2022©李鸿玺 /摄影:Paul Phung

李鸿玺:

这件作品或许是一面镜子,用我的语言反射给观众。在镜子里,我们可以看到城市生活模版中自带的一种荒诞感。当生活被固定在一种高效, 重复的轨迹上时,我们往往进入“自动驾驶”的状态,也许在这个过程中,我们正在遗忘一些更重要的东西?

CULTURED:

雕塑与行为表演的结合对您而言有什么特殊意义?

《三点一线》(表演) /2022©李鸿玺 /摄影:Paul Phung

李鸿玺:

对我来说,雕塑是一种媒介,活生生的表演者也是一种媒介。两者无法互相取代。我一直对当代生活的设计语言感兴趣——城市规划、家具、物件,系统性的空间逻辑。设计反映着当代人的生存状态,也反过来塑造着我们。没有“使用者”的设计是失效的;而使用者的欲望,又推动设计不断演化。这种相互作用本身就很迷人。我的作品正是在这种循环里,去观察人和结构之间的关系。

CULTURED:

黑色幽默在您的作品中扮演什么角色?

《三点一线》(表演) /2022©李鸿玺 /摄影:Paul Phung

李鸿玺:

没有想太多,可能我的性格就是这样吧!哈哈哈哈哈哈。我一直喜欢“被喜剧包裹的悲剧”——它让人笑的时候,也能突然意识到自己笑的是什么。感觉幽默能为沉重的议题打开一条缝。

CULTURED:

作为生活在伦敦的中国艺术家,您如何平衡东西方文化身份?

《轻装出行》 /2022©李鸿玺

李鸿玺:

我最近似乎能更坦然地接受自己处在“灰色地带”的身份。这种灰色地带常常感觉比较孤独。但也让我能在不同文化之间穿梭,看到更多维的层次与矛盾。对我来说,这种模糊反而是一种自由。

CULTURED:

您对design /delight这样连接东西方的设计平台有什么看法?

《无限休息室》 /2024©李鸿玺

李鸿玺:

非常期待!这次是我第一次带自己的作品回到中国。能在 design /delight 这个“混合体”平台中呈现,让设计与艺术的界限更模糊。有这样的机会打破框架和标签,是一件很兴奋的事情。

中国艺术家、Unicoggetto创始人

在design /delight的debut新声单元中,艺术家赵子晗创立的功能性艺术品品牌Unicoggetto将成为一大焦点。他作为创作者致力于探讨家具艺术去功能化可能性、形态情绪表达与未来主义作品表现形式。展览将邀请观众步入以“构建的废墟”为题的特别场景设计,打破习以为常的展会平面墙体环境,以此激发对功能性艺术的价值定位的反思。

< 更多 >

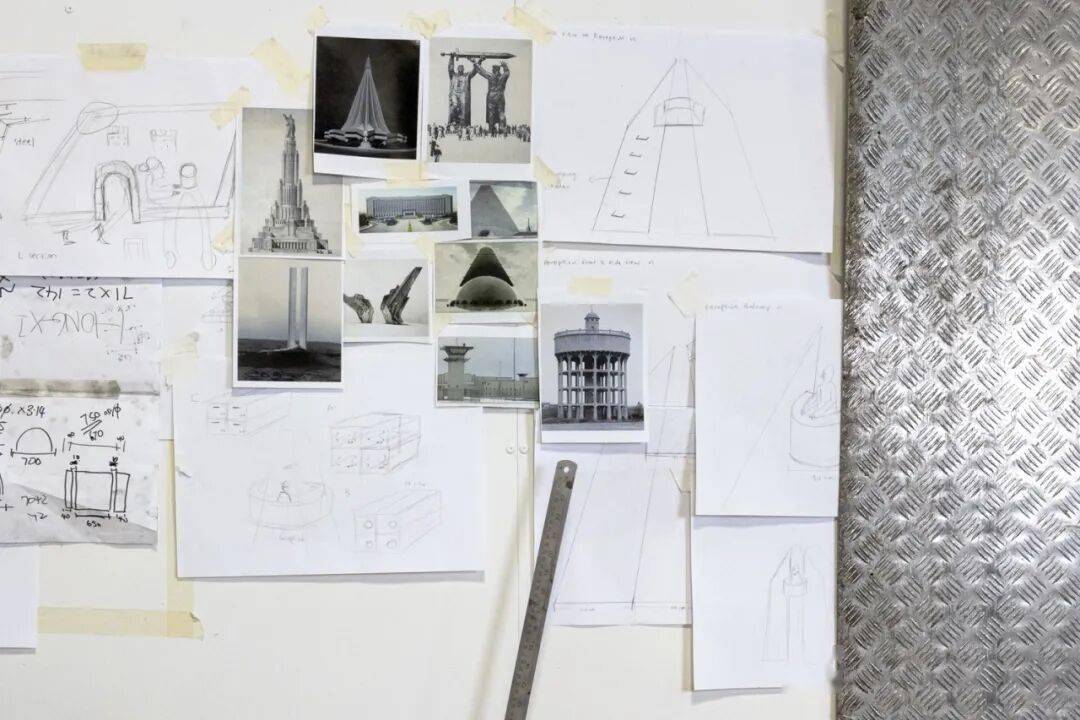

Unicoggetto米兰工作室

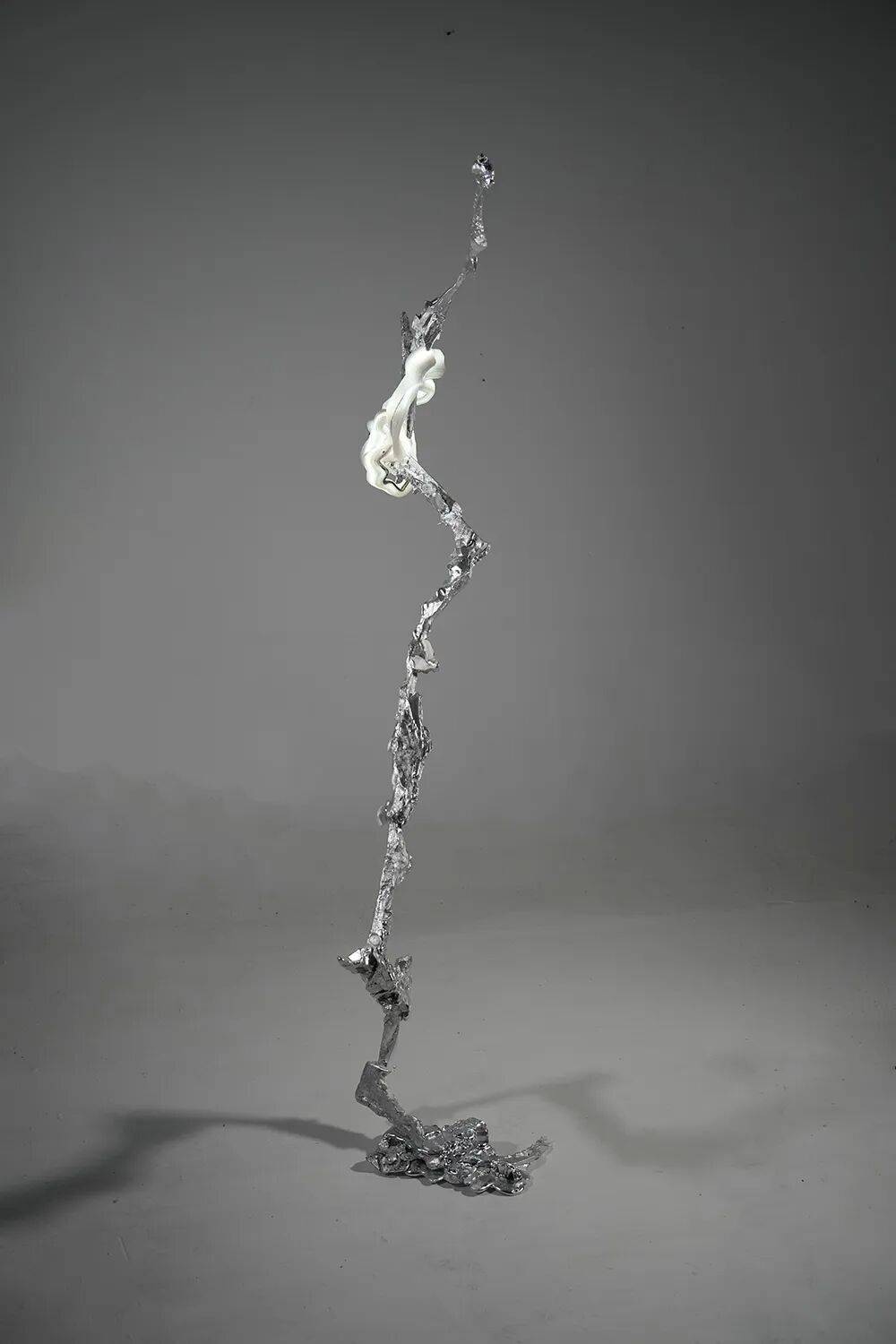

此外,Unicoggetto将首次发布全新的"融与不熔"系列家具,均由艺术家手工操作完成纯铝不连续铸造,每件作品都保留着材料的独特肌理与恰到好处的手工痕迹。作为涵盖家具设计产品设计与艺术装置的跨领域品牌,Unicoggetto在design /delight中的呈现将完美诠释当代功能性艺术的前沿探索。

CULTURED:

Unicoggetto探讨"家具艺术去功能化",这个概念如何在实践中体现?

赵子晗,《云椅》/60x61.7x64.3cm /PETG /2014©Unicoggetto

赵子晗:

我主张把“功能性艺术”与“家具品的去功能化”做为对等,因为创作的目的不同所以区别于纯粹的功能型物品与装饰物品。功能性艺术可以把更多的创作语言集中在隐喻、启发、精神及科学探究等。与其他艺术作品的创作方式相同,同样是脱离制式或流程化的创作方式,

CULTURED:

"融与不熔"系列的纯铝不连续铸造工艺有什么特殊之处?

赵子晗,《融与不熔 no.02》/35x38x112cm /铝、大理石、高分子复合材料、LED /2025©Unicoggetto

赵子晗:

使用碎石作为模具这件事,想象中能是石器时代的人会做的事情,但人类是在进入工业大发展时代过程中能够逐步大量生产铝材,作为工业文明的产物很难与用简单的自然之物作为生产方式相连接,这是这个系列的作品的冲突性之一。

赵子晗,《融与不熔 no.02》/35x38x112cm /铝、大理石、高分子复合材料、LED /2025©Unicoggetto

因为铝在冷却过程中会形成氧化膜,所以每浇铸一段需要调整模具的形态,让后面一段很好的包裹住前面一段的尾部,如此连续操作的过程中去塑造作品的形态。如果把人类的群体比作一个建筑的话,作品的每一段像是一个独立的个体,每个个体不可熔合,但是通过改变包裹的形态同意可以层层递进构建出巨大的建筑。

CULTURED:

您如何平衡功能性与艺术性之间的关系?

赵子晗:

对我来说这两种的平衡是在功能性上“点到为止”、艺术性表达需要尽可能的丰富。例如很简单的承载(坐、放、躺)和光是功能的需求,艺术性则需要把控的很多,如材质、纹理、颜色、空间感、线条的节奏和形态的韵律、创作当下的情绪和背后的语言思考、可以说除了功能性、其余与艺术创作无区别,我享受创作过程和最终带给藏家愉悦的满足感。

< 更多 >

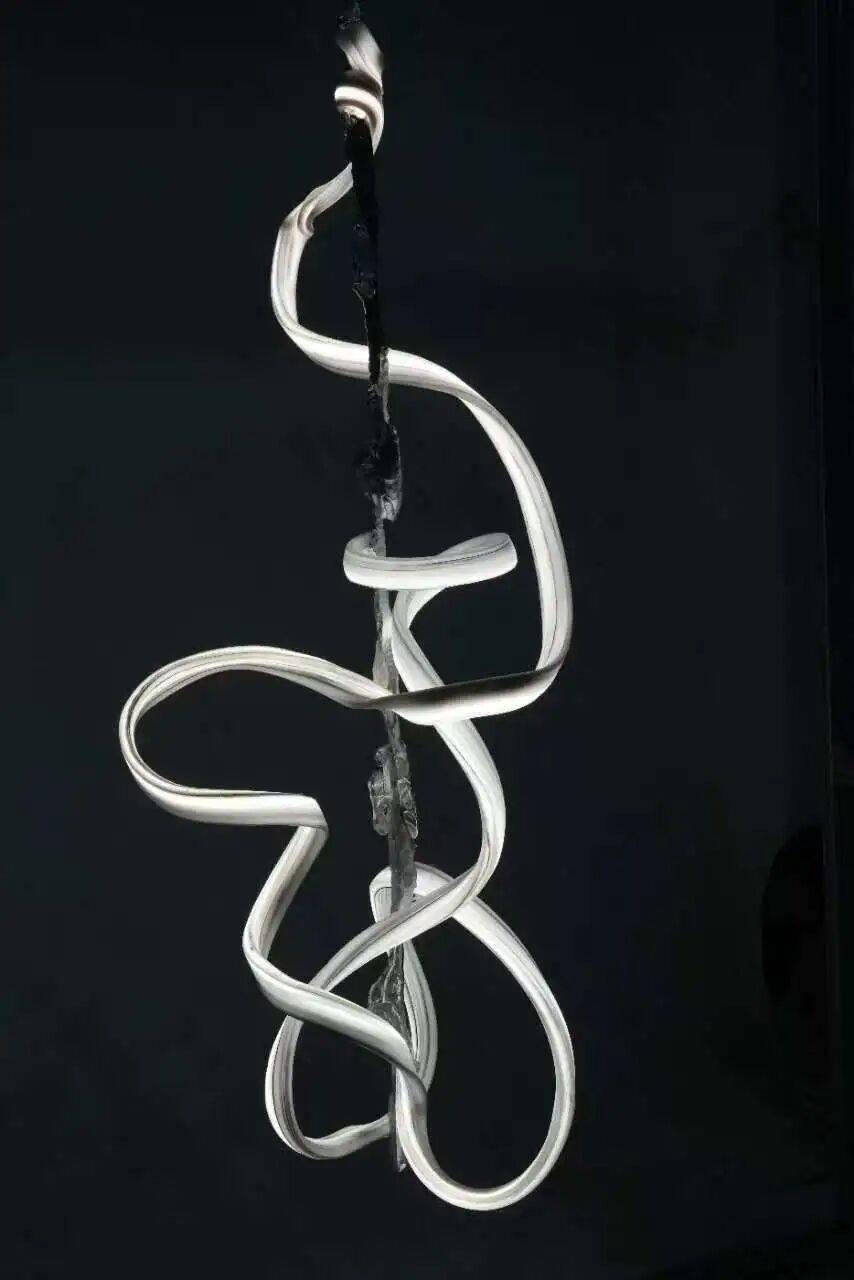

赵子晗,《融与不熔》(吊灯)/65x54x126cm /高分子复合材料、铝、LED /2025©Unicoggetto

纯粹的雕塑是艺术,但生活中无法处处是雕塑。融合家具功能的创作方式会给艺术家带来一些麻烦,会进入让人感觉作品显得没有那么纯粹的误区,那么坚定的观念是很重要的,同时也考验创作者是否能谦和的接受某种解决实用性作品的能力。

CULTURED:

手工痕迹在您的作品中有什么重要性?

赵子晗:

我认为创作最基本的是要体现自我表达上的真实度,手工痕迹或是过程中制造的随机因素都是操作过程中真实的记录,也是用来区别普通功能用品与功能性艺术的特殊标识。这些痕迹在经验不成熟到或是创作方式不同的情况下遗留的的痕迹是完全不一样,可以用来鉴定作品的线索。不纠结于点墨、着眼与整体从而一气呵成是在塑造过程中很重要的事情,也是传统大写意绘画方式所提倡的方式。如此相比于过度打磨与修饰会降低作品的纯粹性,也会显得出谄媚与笨拙。

CULTURED:

从艺术家到创立功能性艺术品品牌,这个转变过程如何?

赵子晗:

这是一种身份的兼容和对艺术市场探索的实践。对我而言把作品卖出去是创作以外的另一个维度的事情,陌生到迟迟不敢轻易尝试。但相比维持创作者身份的纯粹性,做商务更加真实而迫切但不冲突。需要更加充分利用时间,不同的时间去做不同的事情即可。这是年轻艺术家在没有得天独厚的市场条件下必须勇于尝试的事情,从而有益于更加宏观的了解商业化运作和全球艺术市场下自己所处位置。

CULTURED:

您认为中国的功能性艺术市场有什么发展潜力?

赵子晗:

中国的功能性艺术自古就有,因为这些作品的流通同时也影响全世界其他地区的功能性艺术的发展。区别于传统功能性艺术作品的表现形式,现代艺术中结合功能性的艺术品在如今的中国还是新的存在,几乎还没有建立起一个稳定而坚实的市场。我想在现代艺术领域里的功能性艺术品也应该有自己的更加丰富表达和代表性作品,然而这个领域的作品量有待发展、单件作品的价值也未有太可观的成绩。我相信随着展会的影响力、更多的创作者的出现,情况会越来越好。这次Unicoggetto在design /delight展览策划的主题叫做“构建废墟”,这是在沟通中受到主办方的鼓励,决定以叙事性的场景去打破艺术展中常见的白色方盒的形式。用场域刻画的方式去呈现不同系列的功能性作品的同时,也想借此反思功能性艺术与纯粹艺术品之间的价值衡量。

《“旧”长椅(Aged Form Bench)》/132.7x44.3x68.8cm /旧铝模板、螺栓、螺母 /2024©1979 Gallery,NICEWORKSHOP

虽然第十二届西岸艺术与设计博览会尚未正式启幕,但从这五位创作者的对话中,已能感受到设计领域的蓄势与能量:手工技艺与当代技术的交汇,传统美学与现代理念的共振,功能与艺术的再平衡——这一切都将在design / delight上得到鲜活呈现。

《聚水架(Gather Water Shelf)》/200x50x80cm /不锈钢,透明板 /2021©璠苑FánYuàn

每一件作品的陈列、每一个空间的构思,都凝聚着策展的思考与创作者的匠心。观众将在这里体会到可收藏设计的独特语境,感知艺术与生活的互相渗透。

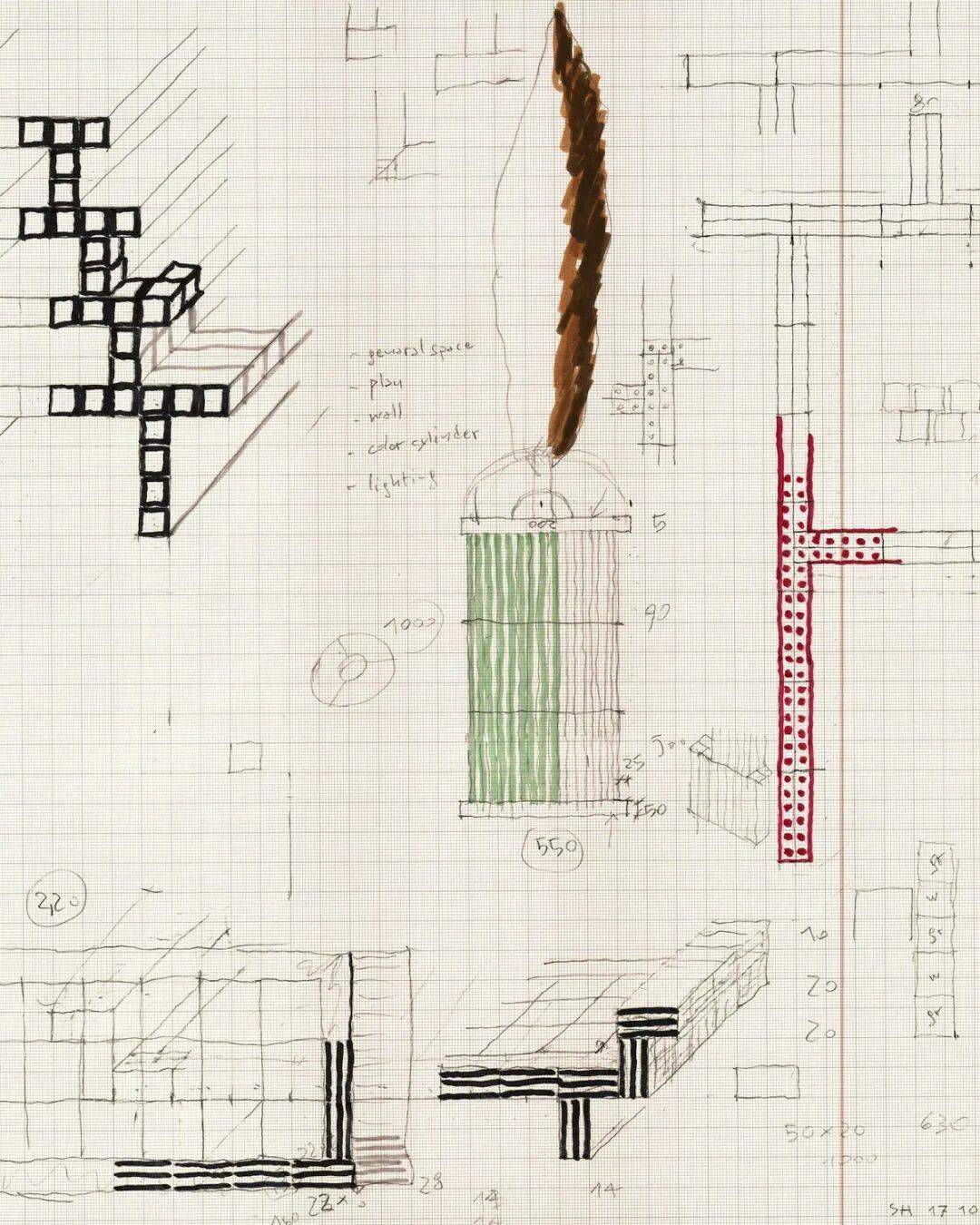

安东·西比克(Aldo Cibic)为“2025年西岸艺术与设计博览会design /delight”展位创作的设计稿©Licheng Ling Projects

可以预见,11月的西岸艺博会design /delight设计平台不仅是一场关于设计的展示,更是一场关于生活方式与审美边界的再定义——让“设计”不止于物,更关乎感知与想象的延伸。

WORDS

Eliot

EDITOR

Lesley、August

DESIGN

Johnny Lee

POSTED

November 7, 2025

-