感受“染着硝烟的艺术”

关山月作品《三灶岛外所见》,1939年。

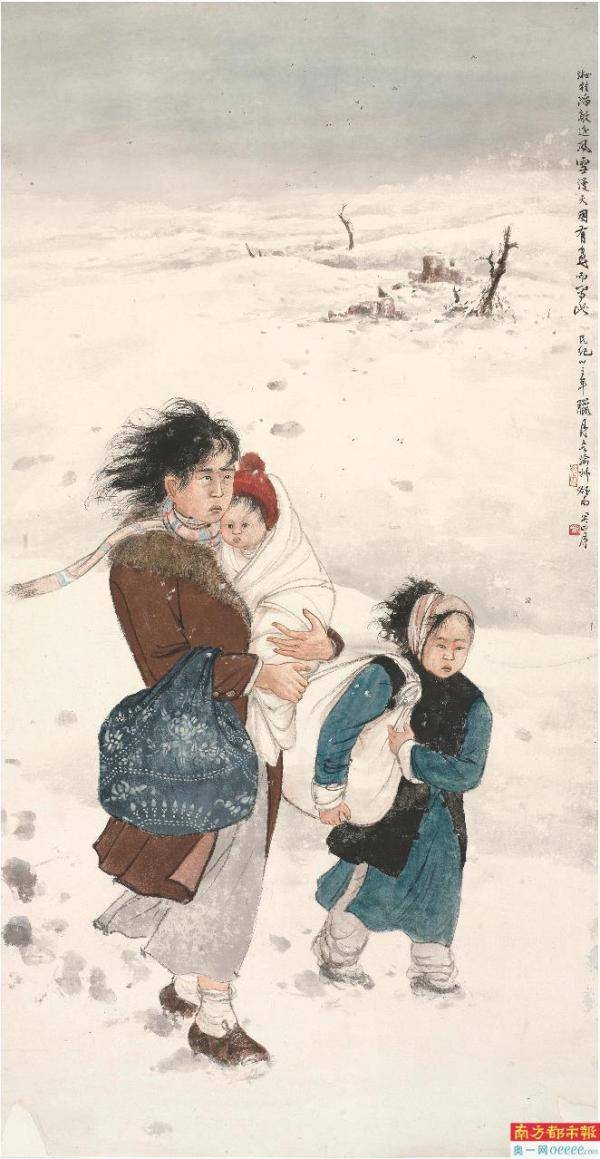

关山月作品《铁蹄下的孤寡》。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,深圳市关山月美术馆精心策划推出的专题展览“烽火铸骨——关山月艺术中的民族精神图谱”正在展出,受到广泛关注。展览深度梳理并呈现馆藏30余件关山月艺术精品,以独特视角勾勒出一幅从民族救亡呐喊到和平年代复兴华章的壮阔画卷。

1930年代末,面对民族危难,青年关山月毅然迈向烽火艺坛。在抗战洪流中,他自觉肩负民族安危,以饱含激情的笔触投身救亡图存的文艺事业,开启了以抗战画和行旅写生表达民族振兴理想的创作征途。

展览通过“从城市撤退”“苦难与新生”“烽烟与海潮”等五大板块,以并置方式呈现关山月抗战画作与新中国时期的民族精神象征之作,清晰勾勒出艺术家大半个世纪的创作生涯中,从救亡图存走向民族复兴的精神谱系,昭示艺术始终与人民血脉相连的真谛。这些作品共同印证“笔墨当随时代”的艺术箴言,生动展现民族危亡之际“以笔为枪”的英勇抗争与和平年代“江山多娇”的永恒礼赞。

深圳市关山月美术馆馆长陈俊宇表示:“回望这些‘染着硝烟的艺术’,它们既是对侵略暴行的无声控诉,更是民族精魂的视觉熔铸。我们期盼观者铭记历史的永恒警示,让艺术所见证的苦难,化作守护和平的精神长城。”

从城市撤退

关山月在1939年画出长卷《从城市撤退》,该卷总长766厘米,表现了广州沦陷时民间逃难的场景,卷首是广州被轰炸的画面,在其上端部分还依稀可见敌机的虚影,后方的民众被迫在冰天雪地间流离失所,状况之惨烈可谓令人痛心疾首。

画中文字描写了关山月作画时的心路历程:“民国廿七年十月廿一日,广州陷于倭寇,余从绥江出走,时历四十天,步行数千里,始由广州湾抵港,辗转来澳。当时途中,避寇之苦,凡所遇、所见、所闻、所感,无不悲惨绝伦,能侥幸逃亡者,似为大幸;但身世飘零,都无归宿,不知何去何从且也。其中有老者、幼者、残疾者、怀妊者,狼狈情形可不言而喻。幸广东无大严寒,天气尚佳,不致如北方之冰天雪地,若为北方难者,其苦况更不可言状。余不敏,愧乏燕、许大手笔,举倭寇之祸笔之书,以昭示来兹,毋忘国耻!聊以斯画纪其事,惟恐表现手腕不足,贻笑大雅耳。廿八年岁阑于古澳,山月并识。”这段文字解释了其是因为想到北方难民苦不堪言的惨状,才以大雪为背景描绘“广州沦陷”这一事件。

关山月在抗战时期,始终心系难民。在1939年时,关山月就创作了数幅与“中山难民”有关的铅笔速写,为作品积累了素材。到1940年,此幅《中山难民》被最终完成。款识中的“速写”可以被解读为两种含义:一是根据当日的速写稿所得;二是在1940年2月10日,关山月借用速写这一方法介入国画,在短期内完成了这幅作品。

“从城市撤退”这一板块不仅展现关山月个人在广州沦陷后的逃难经历,也是他所见证的广州市民背井离乡的悲惨流亡,更是战时中国沦陷区城市民众苦难的缩影。这场撤退将关山月卷入抗战的时代洪流,开启了他离开广州后行走大半个中国的壮阔旅程。其行走写生通过地理空间的延展,重构了艺术与时代之间的空间互动关系。

苦难与新生

关山月1935年正式进入春睡画院,跟随高剑父学画。关山月在学画之初所接受的就是高剑父业已成熟的艺术观念和创作方法,讲求绘画的革新精神。就学画而言,也主要集中在1939年追随高剑父入住澳门普济禅院之时。在澳门的两年中,关山月经常到渔船上,到劳苦大众中去写生,将“新国画”的创作方法运用到“抗战画”的题材中,并创作了一批直接反映国难现实的作品。(殷双喜、曾小凤《艺术与救国——岭南画派的“抗战画”及20世纪中国画的革新转型》)

在《游击队之家》中,面目狰狞的日寇正在胁迫一位纤弱的中国女子,不管是双方人物的数量还是姿态上,都体现出悬殊的对比,关山月用这种方式强化了苦难的深重性。背景墙面上“打倒日本鬼”“自力更生”等字样不仅是时人的期盼,也是画家的愿景,更是如今需要被我们铭记的永恒警示。

不仅如此,关山月着眼表现于各阶层的民众,包括渔民、石匠、学者等等,力图展现他们在战时的生活状态,以画笔记录战争年代中的场景。其中,《铁蹄下的孤寡》是1944年湘桂沦陷时,关山月有感而发所作。而《今日之教授生活》是关山月依据好友——武汉大学教授李国平在战时的困难生活而作,在当时,关山月在画展中展出这些作品,被认为是对各个阶层生活的有力讽刺。

关山月以充满悲悯的笔墨描绘战争中的难民、孤寡、惨遭侵略者蹂躏的妇孺。这既是民族的集体苦难,亦是烙于每个国人生命的战争伤痕。然其笔下躬身劳作的民众、烽火中坚守的学人,恰似苦难洪流中的砥柱,默默承载着民族不屈的精魂。

烽烟与海潮

除了战时的人民生活,关山月还用画笔记录了战争中残酷的场面,是揭露敌军暴行的罪证。1939年,珠江口的硝烟中,青年关山月以《渔民之劫》《三灶岛外所见》定格了日军炮火轰炸渔船的瞬间,成为控诉侵略暴行、见证民族苦难的视觉证词。“三灶岛”位于珠海,《渔民之劫》六联屏总长5.74米,巨大的画幅加上渔民被轰炸的场面带来了强大的视觉冲击力,使观者的心和那片海面一样,久久不能平息。

以写生入画的《三灶岛外所见》中,关山月较为熟练地运用了“新国画”的诸多方法,翻滚的浓烟、燃烧的渔船、落水者的呼号,无一不渲染出轰炸场面的残酷和悲剧性。这幅作品一经展出,就受到简又文的注意,以至于他发出“矧其为国难写真之作,富于时代性与地方性,尤具历史价值”感叹。

四十余载后,《归帆》中桅杆林立、归帆满载的渔港,关山月以饱蘸温情的笔墨,重塑了海岸线上安宁丰饶的图景。这跨越时空的剧烈对照,正是20世纪中国历史震荡的缩影。在新中国,渔帆高高扬起,矫健的渔民在“帆林”中昂首阔步,他们手中抬起的是象征丰收的渔篮,表明中国人民的生活环境已经远胜往昔。在和平年代,关山月也心系家国海防安全,相对战时饱受炮轰的海面,此时的海滨已有驻守的民兵和军人,这片海岸线因为有他们的守护而显得壮阔且平和。

在“烽烟与海潮”这一篇章中,展览以“烽烟与海潮”的意象并置为脉络,探察关山月穿行于历史褶皱间的笔触——战时化作民族救亡的沉痛呐喊,和平年代则流淌为对人民生活的深情礼赞。

山水与家园

1940年,关山月经由在澳门、香港、桂林等地举办“抗战画展”,广识高剑父师门之外的文艺界与政界群英,这对他抗战时期的新国画探索影响深远。同年底,他有西南苗区之旅,意在深入民间现实生活,通过写生寻找更为恰切的绘画语言。

关山月曾言:“不能有前方而无后方,有抗战而无山水。”他在抗战时期的山水画创作,是将民族救亡意识注入传统绘画的艺术革新。可以看见,关山月在《漓江百里图》这幅26米的长卷表现了时值秋冬的漓江面貌,而关山月语境中的“后方”“山水”实际上就是前方抗战守卫的家国山河。在跨越半个世纪后,关山月又重游旧地,作出《漓江百里春》,是表明对旧伤痕的永志不忘,也是对“新山河”的深情礼赞。

1943年到1944年间,关山月曾访塞北、游边疆,描绘当地的民族生活,体现了画家浓烈的家国统一的情怀和愿景。于佑任在关山月的《鞭马图》上手书“勒马沙场,祖国永护”,也意在说明边塞的牧民以及那片区域,也是祖国不可分割的一部分,这些守护者在始终保卫祖国不受侵犯。

铁骨与江山

在硝烟间隙,关山月被迫绘制玫瑰、红棉等花卉以换取生计。其题画诗“春寒玫瑰发新芽,想起当年冷落花。只愧违心糊口笔,非由世故薄情它”,道尽艺术家内心的挣扎与无奈,表明花鸟画其实是其赖以生存的“违心”之作。

时隔四十年,关山月以《红棉白鸽》重构红棉的象征意义:虬劲枝干如铁骨擎天,灼灼朱花似热血奔涌,白鸽栖于其中,宣告硝烟散尽的和平。梅花枝干的挺立,犹如挺立的丰碑,象征着从战争屈辱与血泪中淬炼出的民族脊梁与铁骨。这幅画超越了地域风景的描绘,成为了民族精神的写照,让人联想到从战争屈辱和血泪中锤炼出来的、无比坚韧的民族脊梁铁骨。

此外,本次展览通过文献梳理,呈现“关山月抗战主题展览年谱”,展现关山月1939至2025年间在澳门、香港、重庆、敦煌等地的34次抗战主题展览,作为历史时空线索,印证其“以笔为枪”的生命实践持续贯穿八十载。

本版采写:南都记者 朱蓉婷