《剑桥艺术史》69 :马萨乔艺术与文艺复兴艺术探析

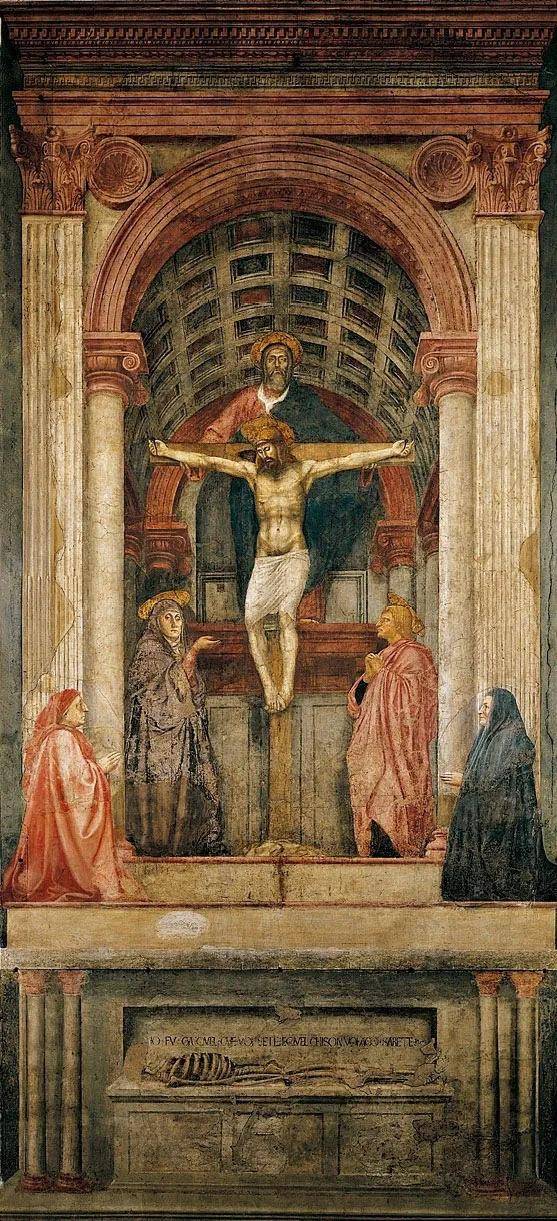

1、1427年,马萨乔(托玛索·迪·乔凡尼绰号)为佛罗伦萨新圣母玛利亚教堂创作的壁画《三位一体》正式揭幕。教区居民见此画时满是惊奇,它视觉上宛如墙壁被掏洞、洞内筑壁龛,壁龛中显现神迹,两位佛罗伦萨施主虔诚跪立,似因目睹神灵降临而震撼。

图3-1 托玛索·迪·乔凡尼(绰号马萨乔)作《三位一体和圣母、圣约翰及施主》,约1425—1427年,壁画,667×317厘米,佛罗伦萨新圣母玛利亚教堂。

2、距《三位一体》创作130年后,瓦萨里在《画家、雕塑家和建筑师生平》中,仍体现出新艺术“语言”给佛罗伦萨人带来的深远影响。无论书中反映的是马萨乔同时代人观点还是瓦萨里自身感想,他都明确认定马萨乔开创了新艺术风格。瓦萨里在书的第二部分序言中提到,马萨乔在人物头部、服饰、建筑、人体、色彩及远近大小的表现上采用新方法,是首位改进绘画方法的画家,对绘画艺术的“再生”(文艺复兴核心含义之一)起到巨大推动作用。

3、关于文艺复兴是开创艺术新风尚,还是完善已有艺术倾向,这一问题长期引发艺术史学家争论,他们对单个艺术作品的评价也存在分歧。从本质来看,艺术形式是思想的外在体现,某种形式与画法的延续能让人识别一种风格。无论绘画、雕塑还是建筑,若结合其内涵的思想去审视外在表现形式,便能对文艺复兴艺术究竟是创新还是延续提出自己的判断。

4、为探讨文艺复兴艺术特点,可对比两幅《圣母子加冕》油画。第一幅是1408年法布里亚诺的真蒂利所作,他是国际哥特式风格在意大利的杰出代表(该风格13-14世纪风靡全欧)。这幅木板画中,圣母脚下天使持乐卷颂唱,圣母坐于枝叶繁茂的翠亭,圣婴手持安石榴。画面以象征天国的金色为背景,圣母与圣婴身体呈锥形适配画框,线条、色彩和图案突出,营造出神圣却平淡的偶像感,不强调人物形体的真实存在。

图3-2 法布里亚诺的真蒂利作《圣母子加冕》,约1408年,木板画,115×64厘米,佩鲁贾国家美术馆。

图3-3 马萨乔作《圣母玛利亚和圣婴》,约1426年,木板画,135.5×73厘米,祭坛屏风画中幅,伦敦国家美术馆。

5、第二幅是1426年马萨乔创作的《圣母玛利亚和圣婴》,为木板画,风格与真蒂利截然不同。画中两个天使坐于宝座脚下弹琵琶,右侧天使似在倾听自己弹出的乐声,且天使尺寸足够大,能与观众产生个人交流。圣母面容平凡却充满母性,将圣婴舒适抱于膝上;圣婴一手吮葡萄、一手抓葡萄串(葡萄与真蒂利画中的安石榴一样,象征基督未来受难),圣母忧伤的目光暗示她知晓圣婴未来命运,整体将神性融入人间温情,凸显真实感。

6、马萨乔的作品能体现真实感,关键在于他擅长营造真实空间。如《圣母玛利亚和圣婴》中,宝座周围有升起的台阶,通过上层光照的细致运用,让画面兼具深度与广度;《三位一体》中,玛利亚看向观众并手指十字架,未画完的断开台阶暗示空间的延续性。这体现出当时画家与公众间的新观念——观众被邀请参与画中现实,与画中人物融为一体。马萨乔以高超自然主义手法,将画中元素聚焦于明确主题,让观众如《三位一体》中的施主般,因见证贴近现实的奇迹而感动。

7、马萨乔艺术中,自然主义得到前所未有的发展,但不能将模拟自然视为其主要艺术特点,否则等同于认为他仍以哥特式风格创作。因为对细节、单个对象的关注,以及忠实表现自然的追求,并非文艺复兴时期的新现象。事实上,早期文艺复兴的自然主义是哥特风格的延续——哥特风格画家早有忠实模仿、细致描绘上帝造物的传统,到14世纪,自然主义在绘画和雕塑中进一步增长,成为后期哥特风格的显著特征,尤其在擅长细致观察的北方地区表现突出。

8、哥特艺术家虽追求自然主义,但常将物体置于造作、不合逻辑的背景中,甚至组合现实中不可能共存的元素(如淑女与独角兽同框),侧重通过象征意义和想象力表达,受中世纪“人难以理解、享受上帝造物”观念限制;文艺复兴艺术家则秉持转变后的心灵态度,认为人是神的骄傲体现与地上继承者,自然需被考察、理解和掌控,艺术品是对自然的研究,追求合理组织自然元素形成可理解的整体。15世纪初,部分欧洲艺术家开始关注周围世界,希望将其纳入公众教育,但这类艺术家不占多数且未必重要(如佛罗伦萨的马萨乔等人当时声望不及吉贝尔蒂等,佛兰德斯的胡伯特·凡·爱克不如林堡兄弟受赞助),但他们体现的人与现实新关系、对真实的追求,正是文艺复兴的核心内涵。

1、王季迁,家学浸润的笔墨启蒙。王季迁(1907–2003)出身苏州收藏世家,自幼浸淫于古画氛围中。其家族藏有吴镇、倪瓒等宋元名家真迹,年少时便随祖父临摹古画,对笔墨的敏感度自幼养成。16岁师从吴湖帆,系统学习传统鉴定心法,吴湖帆强调的“中锋用笔”“笔力透纸”成为其鉴定根基。青年时期,他遍历上海、苏州的私家收藏,经手《富春山居图》(子明卷)、夏珪《溪山清远》等珍品,通过亲手触摸绢纸、比对笔触,形成对“笔墨个性”的直觉判断——这种“望气”的能力,成为他日后鉴定的核心素养。

2、徐小虎,西方学术训练下的跨界起点。徐小虎(1934– )早年就读于美国哈佛大学,师从高居翰,接受西方艺术史的系统训练。她初期研究聚焦宋元绘画,却发现西方学界依赖文献与风格分析,对中国传统“笔墨”的理解流于表面。1960年代,她赴台整理故宫藏画,首次接触王季迁等传统鉴定家,意识到“笔墨”不仅是技法,更是文化基因。这一发现促使她转向中西方法的融合,试图为“笔墨”寻找可实证的分析框架,其硕士论文《宋代山水画的空间结构》便已体现这种跨界思路。

3、王季迁以“笔墨个性”为核心的鉴定体系。王季迁的鉴定始终围绕“笔墨个性”展开:他认为每位画家的笔触都有独特“心电图”,如夏珪的“秃笔圆转”、马远的“斧劈皴劲挺”,均无法仿造。他鉴定时不依赖题跋或著录,而是聚焦“笔与纸的互动”——中锋用笔的“力透纸背”与侧锋的“浮滑”,在他眼中如同人的指纹。这种方法在鉴定戴进仿马远《踏歌图》时尤为明显:他通过对比两者山石皴法的“笔意连贯性”,直指戴进笔墨“硬而不活”,展现出对笔墨本质的精准把握。

4、徐小虎的质疑与实证的学术路径。徐小虎不满传统鉴定的“直觉主义”,主张以实证打破“权威迷信”。她在研究《溪山清远》时,不仅采纳王季迁的笔墨观察,更引入材质分析(纸本年代检测)、风格演变谱系(对比十四世纪院体画特征),质疑“夏珪真迹”说。其著作《被遗忘的真迹》中,通过梳理文献与图像的矛盾,指出多幅传为宋人的作品实为元明仿作,这种“文献-图像-材质”三重验证法,为传统鉴定注入科学维度。

5、两人的标志性对话,笔墨与语境的碰撞。1970–1980年代,徐小虎多次访谈王季迁,整理成《画语录:王季迁中国书画鉴定方法论》。对话中,王季迁强调“看画先看气”,如评陈洪绶“笔虽拙而气雅”;徐小虎则追问“气如何量化”,主张结合画家生平、社会背景解读风格。例如讨论戴进时,王季迁聚焦其“笔墨硬于马远”,徐小虎则补充“明代画院商业化导致笔法程式化”,这种碰撞展现了传统“经验论”与现代“语境论”的张力。

6、王季迁收藏实践中的鉴定深化。王季迁不仅是鉴定家,更是重要藏家,其藏品涵盖从宋至明清的珍品,如陈洪绶《莲石图》、蓝瑛《仿黄公望山水》等。他主张“藏画即研画”,通过长期摩挲真迹,深化对笔墨的理解。例如他收藏的倪瓒《渔庄秋霁图》(摹本),因反复比对真迹,竟能指出摹本“苔点位置差半毫,气便散了”。这种“以藏养鉴”的路径,使其鉴定兼具理论与实践厚度。

7、徐小虎解构“笔墨中心论”的反思。徐小虎在《被遗忘的真迹》中直言:传统鉴定过度依赖“笔墨”,易忽视社会变迁对风格的影响。她以戴进为例,指出其“院体变格”不仅是笔墨问题,更与明代前期文人画与院体的竞争相关。她提出“风格是社会协商的结果”,挑战王季迁“笔墨纯然天成”的观点,主张将艺术作品放回政治、经济语境中考察,为中国绘画史研究开辟新维度。

8、王季迁关于文人画与院体的分野标准。王季迁对“文人画”与“院体画”的鉴定持不同标准:评董其昌时,他不苛责构图“无逻辑”,因文人画重“逸气”;评夏珪等院体画家,则严格要求“结构生动”“笔墨合于物象”。这种区分源自他对“业余”与“职业”画家创作心态的理解——文人画“写心”,院体画“状物”,笔墨服务的目标不同,评价标准自然有别。这种洞见影响了后来学界对“雅俗之辨”的讨论。

9、徐小虎跨文化视域下的方法融合。徐小虎擅长将西方形式分析与中国传统鉴定并置。她在研究陈洪绶时,既吸收王季迁对“古拙笔墨”的判断,又引入潘诺夫斯基的“图像学”,分析《莲石图》中莲花的象征意义与晚明文人的避世心态。这种跨文化视角,使其在《中国晚期绘画史》中既能解读王季迁强调的“笔力”,又能阐释笔墨背后的社会心理,实现“技”与“道”的贯通。

10、王季迁是国际学界的“笔墨桥梁”。1950年代后,王季迁定居美国,其收藏与鉴定经验成为西方了解中国绘画的重要窗口。他与高居翰、方闻等学者频繁交流,将“中锋”“侧锋”等术语转化为西方学界可理解的“线条力度”“笔触方向”,推动“笔墨”概念的国际化。例如他向高居翰解释夏珪“拖泥带水皴”时,以“如人负重行泥中,力透而滞”作比,使西方学者直观把握笔墨质感。

11、徐小虎对传统鉴定的批判性继承。徐小虎虽质疑“笔墨中心论”,却始终尊重王季迁的经验价值。她在《画语录》序言中坦言:“王老先生的‘望气’,是千幅古画滋养出的直觉,无法被算法替代。”她的研究并非否定传统,而是试图为“直觉”寻找理性支点——如通过分析王季迁鉴定过的《江山小景》,用光谱检测验证其“纸本年代符合南宋”的判断,实现传统经验与现代科技的互证。

12、双轨并行的学术遗产。王季迁以毕生实践守护“笔墨”这一中国绘画的核心密码,其“直觉鉴定法”保存了古人“观物取象”的智慧;徐小虎则以跨界视野打破鉴定的封闭性,为传统注入历史语境与科学方法。两人看似对立,实则互补:王季迁的“笔墨心印”为徐小虎提供了研究对象,徐小虎的“跨界思辨”则为传统鉴定赋予现代生命力,共同构筑了中国绘画鉴定史的“双轨”图景。

1、厉王到幽王的几十年里,周原的土地像被烈日烤焦的陶片,处处是“天旱地坼”的裂痕。《随巢子》记载“厉、幽之时天旱地坼”,《史记》更提到共和十年“火焚其屋”,连宣王初年都逃不过大旱的魔爪。《诗经·云汉》里“周余黎民,靡有孑遗”的哀叹,道出了旱灾的残酷——河床见底,庄稼枯死,百姓要么饿死,要么背井离乡。这场旱灾像一把钝刀,慢慢割着西周的命脉,而更致命的伤口,还在人心里。

2、天灾未歇,人祸已至。幽王时期的朝堂成了掠夺场,《诗经·瞻卬》痛骂执政者“人有土田,女反有之;人有民人,女覆夺之”——抢田夺民,颠倒黑白,无罪者被抓,有罪者逍遥。幽王宠信的褒姒更被斥为“妇有长舌,维厉之阶”,朝堂被谗言搅得乌烟瘴气。《召旻》里“蟊贼内讧,溃溃回遹”的描述,像一幅混乱的画:官员互相攻讦,政事彻底荒废。民心散了,再厚的家底也经不住这般折腾,西周的根基早已被蛀空。

3、眼看周室摇摇欲坠,郑桓公成了第一个“跳船”的人。这位周qnfii.scznq.com宣王的弟弟,身为司徒却敏锐嗅到危机,向太史伯阳请教“逃死之地”。伯阳指点他看向中原“济、洛、河、颍”一带——那里的虢、郐两国君主“骄而贪”,可伺机立足。郑桓公当即“东寄孥与贿”,把家属和财货悄悄转移过去。乱世之中,远见不是奢侈品,而是生存的船票,郑桓公的这步棋,为郑国埋下了存续的火种。

4、“寄孥与贿”并非临时寄存,而是一场有计划的迁徙。两年后,虢、郐果然贪图郑国财物,郑桓公便“奉辞伐罪”,吞并了包括邬、弊、补在内的十邑。即便后来他与幽王一同死于犬戎之手,儿子郑武公仍能凭借东迁的民众,在新郑重建郑国。《史记·郑世家》说“东徙其民雒东,而虢、郐果献十邑”,这场迁徙让郑国避开了西周灭亡的浩劫,成了东迁浪潮里最成功的“幸存者”。

5、郑国东迁带来的不只是人口,还有文明的火种。郑国大夫子产曾回忆:“昔我先君桓公与商人,皆出自周,庸次比耦以艾杀此地,斩之蓬蒿藜藋而共处之。”他们带着农具和手艺,在长满蓬蒿的中原荒地开荒,连商人也随军而来。更难得的是,郑人与当地人立下盟誓:“尔无我叛,我无强贾”,彼此尊重,互不侵扰。荒芜的土地因迁徙而苏醒,契约的力量让不同族群在新家园共生。

6、从汉代至今,周原地区挖出了三千多件西周铜器,其中大多藏在仓促挖成的窖穴里。1976年扶风庄白村一窖就出土了103件,有微氏家族几代人的器物;1961年长安张家坡的窖穴里,53件铜器杂乱堆放,像被慌忙塞进的包袱。这些铜器不是随葬品,而是“传家宝”——有宗庙重器,有带长篇铭文的礼器,却鲜有完整成套的。地下的铜器不会说话,却默默记录着主人逃离时的仓促:他们没时间仔细打包,只能把家族荣耀暂时埋进土里,盼着归来那天,却不知这一埋就是千年。

7、周原窖藏的六个特点,藏着西周末年的逃亡轨迹:数量多(仅扶风就有53处),说明逃亡是普遍现象;器物多为西周晚期,且常是同一家族不同时期的藏品,指向幽王末年的战乱;埋藏浅(有的仅二三十厘米)、放置零乱,显露出“来不及了”的急迫。1978年扶风齐家村发现的厉王自铸重器,或许是厉王被流放时亲信所埋;而更多窖藏,应是犬戎入侵时,贵族们仓皇东逃前的“紧急寄存”。他们以为只是暂别,却成了永诀。

8、除了礼器,周原还挖出过纯兵器的窖藏。1976年城固苏村一窖,两百多件铜器里,戈、矛、盾泡占了绝大多数,只有两件方罍是礼器。这不像战败者的遗落,更像防守者的主动放弃——当犬戎的铁蹄逼近,守将知道抵抗无望,只能放下武器,带着士兵逃难。这些冰冷的兵器,曾是保卫家国的依仗,最终却成了“弃械逃亡”的证据,映出周人面对战乱时的绝望。

9、西周的东迁,早有伏笔。周宣王时,就开始把亲戚和大臣的封邑往中原迁。他的母舅申伯被封到申地,宣王还派召伯虎率军“彻申伯土田”,建大城、造寝庙,亲自到郿地饯行,赐大圭为凭。尹吉甫作《崧高》诗相赠,字里行间都是对这次分封的重视。王室的触角向东延伸,既是为了拓展势力,也是预感西都不稳,提前铺好退路。

10、宣王的重臣仲山甫,本在西都有樊邑(今陕西长安东南),却接到王命“城彼东方”。他带着人东行至济水附近,在今河南济源建起新封邑阳樊。《诗经·烝民》赞他“出纳王命,王之喉舌”,却没说他东迁的深层原因——西都王畿已不安稳,把核心大臣的封地东移,是为了让权力重心跟着安全走。大臣的脚步跟着国运走,东迁的封邑是王朝重心转移的先声。

11、到了幽王时期,东迁的性质变了味。卿士皇父不在朝堂救灾,反而跑到河南济源的向地“作都”,挑选亲信“三有事”,把搜刮来的财货运去囤积。《诗经·十月之交》讽刺他“皇父孔圣,作都于向”,明明是中饱私囊,却装得冠冕堂皇。济水通黄河,便于转运财物,皇父的pingyin.scznq.com算盘打得精,却忘了百姓在“百川沸腾,山冢崒崩”的天灾里挣扎。少数人的囤积,从来都是多数人的灾难。

12、西戎的威胁,催生出一个新势力——秦。秦本是养马的附庸,周孝王时封于秦邑(今甘肃张家川)。厉王时西戎灭了犬丘的大骆之族,周宣王便派秦仲讨伐,秦仲战死;又派秦仲之子庄公率兄弟五人,带七千兵再战,才打退西戎。庄公因此获封西垂大夫,秦的地盘从秦邑扩展到犬丘。西戎的刀锋成就了秦的崛起,也让周人看清:西都已无险可守,东迁就像一场避不开的迁徙。

13、幽王末年,犬戎攻破镐京,秦襄公率兵救周,“战甚力”。平王东迁时,他又亲自带兵护送。这份功劳换来了实打实的好处——平王封他为诸侯,赐“岐以西之地”。《秦本纪》载,襄公十二年“伐戎至岐卒”,儿子文公接着打,“收周余民而有之”。秦用武力接过了西周的西土,周则在秦的护送下东去,两个族群的命运,在这场迁徙中紧紧绑在了一起。

14、平王东迁不是孤家寡人,《左传·襄公十年》提到,有七姓贵族“从王”东行,他们负责筹备祭祀的牲口,因功劳获“骍旄之盟”,誓言“世世无失职”。这些贵族带着全族老小,放弃了西都的土地和家产,跟着周天子踏上未知的路。除了他们,更多平民也加入迁徙潮——秦文公后来“收周余民”,正说明东迁的人潮有多汹涌。逃亡路上,有人为了忠诚,有人为了活命,却都成了历史的推手。

15、幽王的灭亡,藏在“烽火戏诸侯”的荒唐里。他废了太子宜臼,改立褒姒之子伯盘(伯服),惹恼了太子外公申侯。申侯联合缯国和犬戎,直奔镐京而来。幽王点燃烽火征兵,诸侯却以为又是玩笑——之前为博褒姒一笑,他已多次戏耍诸侯。这一次,兵真的没来,幽王在骊山下被杀,褒姒被掳,“尽取周赂而去”。烽火台上的谎言,烧尽了诸侯的信任,也点燃了西周的葬礼。

16、幽王死后,天下没立刻安定。申侯、曾侯等立原太子宜臼为平王,定都申地;虢公翰却立王子余臣于携地,形成“二王并立”的局面。这场对峙持续了二十一年,最终晋文侯杀了携王,平王才坐稳王位。《古本竹书纪年》记载这段混乱,像在说:周室东迁不只是逃灾,更是一场权力重组的拉锯战,赢的人才能带着“周”的名号继续走下去。

17、公元前770年,平王终于定都洛邑(今洛阳),史称“平王东迁”。从镐京到洛邑,不仅是地理上的迁移,更是历史的转向——西周的荣光留在了西土,东周的故事要在中原重新书写。那些窖藏在周原的铜器,成了西周最后的遗物;而东迁的周人,带着残存的礼乐和制度,在新土地上挣扎、适应。东迁不是结束,而是一个时代的开始,周室在废墟上,续写着属于“东周”的篇章。

1、孔子为何与鲁国渊源深厚?孔子的出生地与主要居留地是鲁国,这并非偶然。鲁国是周公旦长子伯禽的封国,作为西周“制礼作乐”的核心传承地,这里“周典章之藏地,周礼乐之胜地”,礼制文化繁盛,周礼文献厚藏。这种独特的文化环境,为孔子接触、系统化并理论化周礼提供了土壤,使其得以从鲁国的礼乐传统中提炼出中国农业文明的思想主轴,成为其学说形成的重要根基。

2、孔子的祖上有何渊源?孔子并非鲁国人,祖上是宋国人。远祖弗父何是宋愍公嫡长子,本有继位资格却未能如愿;七世祖孔父嘉曾任宋国大司马(国防部长),孔姓便源自其字“孔父”。但孔父嘉因战败被宰相所杀(一说因夫人貌美遭觊觎),家族自此衰落。四世祖防叔迁居鲁国防地,至父亲叔梁纥已沦落为武士。可见,孔子出身破落贵族,且是从宋国漂流至鲁国的家族后裔。

3、“野合而生孔子”该如何理解?《史记》载“纥与颜氏女野合而生孔子”,常被误读为“私生子”,实则不然。“野合”在古代是合法行为:远古成年男女(无配偶或丧偶者)在春季庙会(如二月二、三月三)可野外结合,是对偶婚制的补充——对偶婚易造成生殖资源浪费(如丧偶、贫富差距导致的配偶缺失),而野合能合理补充性与生殖资源,世界各地古代皆有此俗。孔子父母野合于尼丘山,故孔子名“丘”、字“仲尼”(仲为老二),正是纪念这一地点。

4、孔子早年生活如何?孔子父亲叔梁纥与母亲颜氏女野合时,已65岁以上,母亲仅十七八岁。孔子出生三年后,父亲去世,他随母亲颜徵在(贫贱女子)生活于贫民区。孔子自述“吾少也贱,故多能鄙事”,可见其早年贫困,需从事底层工作。这种经历让他既了解平民生活,又因贵族血统埋下对身份的执念,为其后来既关注民生又坚守贵族文化埋下伏笔。

5、17岁的两件事对孔子有何影响?孔子17岁时母亲病逝,邻居告知其父亲是贵族叔梁纥,他才知晓自己的贵族血统。随后他做了两件震动乡里的事:一是挖开父亲坟墓,将母亲与之合葬(平民挖贵族墓,冒天下之大不韪);二是赴季孙氏的贵族飨宴,却被家奴阳虎挡在门外羞辱。这两件事强化了他对贵族身份的看重,也让他深刻体会到阶层壁垒,成为其后来坚守“礼有尊卑”的重要诱因。

6、孔子“三十而立”有何内涵?孔子15岁“志于学”,30岁左右“三十而立”——此时季孙氏家长季平子认可其能力,引为家臣。他起初任委吏(管库房),后任乘田(管牲口),再任小司空(管家族工程),但不久便与季平子失和,辞职首次周游列国(齐、宋、陈、蔡等国),最终dhbrgxjb.scznq.com返回鲁国。这一阶段的实务经历,让他从书本走向实践,奠定了其“务实者”的底色。

7、孔子为何要“问礼于老子”?34岁时,孟孙氏的孟厘子(传为孟子高祖)嘱子拜孔子为师,其子南宫敬叔(可能是“七十二贤”中的南宫容)遂引荐孔子见鲁昭公。因孔子好研周礼,鲁昭公赐车马,由南宫敬叔陪同,赴东周首都洛邑考察礼乐。此行中,孔子向时任周王室图书馆管理员的老子问礼,并获《诗》《书》《礼》等文献,成为其后来教学与研究的核心素材,是其思想体系构建的重要节点。

8、35岁鲁国动乱对孔子有何影响?35岁时,鲁昭公与季平子因斗鸡争执,鲁昭公攻季孙氏,反被三桓(季孙、孟孙、叔孙)联合击败,流亡齐国。孔子追随昭公至齐,本有被齐景公重用的可能,却终未如愿。鲁昭公死于齐后,孔子40岁左右怏怏返鲁。此时他已无官方身份,却积累了办学名望与经验,遂开始面向社会办学,提出“有教无类”,打破阶级壁垒,开启民办教育新格局。

9、“有教无类”的办学理念有何突破?孔子办学“有教无类”,既接纳贵族子弟,也收留平民学生(如颜回出身贫寒)。这一理念打破了“学在官府”的传统,让教育下沉至民间。他教学“博我以文,约我以礼”,既传知识,又教规范,弟子遍布各地,形成强大的学团势力。这种教育实践不仅传播了文化,更培养了一批认同其思想的人才,为其后来从政及学说传承奠定了社会基础。

10、孔子50岁为何能进入鲁国官场?50岁左右,孔子被鲁定公重用,开启五年为官生涯。此时鲁定公被三桓架空,需借孔子学团平衡势力;而三桓又被家臣架空,也需孔子力量维持权力。孔子由此步入官场,历任中都宰、司空、大司寇等职,从地方到中央,逐步参与核心政务。这段经历让他有机会将“兴周礼”的理想付诸实践,展现其政治实操能力。

11、孔子为官期间有哪些重要作为?据《史记》,孔子为官做了三件大事:一是“夹谷之会”,外交上驳斥齐国借夷人绑架鲁君的图谋,换回“汶阳三田”,显露出众的外交能力;二是“诛少正卯”,以“乱政”为由诛杀同为办学竞争对手的鲁国大夫,争议较大;三是“隳三都”,试图拆毁三桓逾制的城邑,初获季孙、叔孙支持,击败家臣反叛,却因孟孙掣肘而半途而废,显露出军事与行政调度能力。

12、孔子为何会失势离开鲁国?孔子威望日隆令齐国不安,齐君赠鲁定公80美女、120骏马,收买其疏远孔子;加之孔子以“非礼勿视、听、言、动”严格约束鲁定公,使其反感;且三桓家臣已平,无需再借孔子之力。多重因素下,孔子失势:春社大祭不被邀请,胙肉也未分予他。他知趣辞官,率颜回、子路等弟子周游列国,试图说服诸侯推行其政治主张,却终未成功。

13、孔子如何重返鲁国并度过晚年?周游列国十数年后,68岁的孔子经弟子冉求(助鲁胜齐后力荐)促成,被季康子以国师身份召回鲁国。归鲁后,他不问政事,反对冉求为季康子增税,斥其“非吾徒”。晚年他闭门治学,删《诗》《书》、订《礼》《乐》、修《春秋》、序《周易》,整理古代典籍。期间,弟子颜回、子路及儿子孔鲤相继离世,给其沉重打击。鲁哀公十六年,孔子逝世,享年73岁。

14、孔子的生平特质为何是“务实者”?纵观孔子生平:青年求知,中年办学(非纯学术,而是培养人才),壮年为官(践行政治理想),晚年周游列国仍求从政,68岁才潜心治学。他真正做学问的时间极少,与老子、古希腊哲学家等“务虚者”不同,更擅长政治、外交、军事等实务。这种“务实”特质,使其学说更贴近社会治理实操,少了抽象思辨,也成为其学说显“平淡”的原因之一。

1、徐小虎提出讨论陈洪绶,指出其名气与受喜爱程度超过老师蓝瑛。王季迁回应,陈洪绶虽以人物画闻名,但在山水画中,其画石与画树的技法属一流,且这些技法均源自蓝瑛。二人讨论画家笔法差异时,特别提到陈洪绶与蓝瑛在山石皴法上的传承关系,为后续分析奠定基础。

2、徐小虎以1977年台北故宫晚明绘画展为例,指出刘作筹收藏的陈洪绶《梅石》与王季迁收藏的蓝瑛绢本山水细部,均可见模仿倪瓒石头的痕迹,印证二者画风的关联性。王季迁则对蓝瑛的流派归属提出异议:虽蓝瑛被归入浙派,但他认为此分类不合理——戴进作为浙派创始人,风格与马远、夏珪传统相关,而蓝瑛画风与戴进无关,仅因籍贯为浙江才被关联,实则蓝瑛更专注学习元四大家。

16-5 【明】蓝瑛《仿黄公望山水》(扇面)16.8×52.1厘米美国纽约大都会博物馆藏

3、王季迁进一步分析蓝瑛的画风,认为其作品虽常题“仿元四大家笔意”,实则晚年已形成鲜明个人风格。他指出蓝瑛天赋高、多才多艺,画风已显清代特征,但不确定这种特征的源头。同时,王季迁批判蓝瑛笔墨缺乏含蓄,无论仿倪瓒还是黄公望,形式多有雷同;构图虽结构化、合逻辑,却缺乏生气,用笔过于刚硬,显露出匠气。

4、徐小虎猜测蓝瑛画风中可能有沈周的影子,王季迁表示认同,但强调沈周作品充满书卷气,而蓝瑛则匠气更浓。他肯定蓝瑛的绘画能力,认为其虽受元四大家启发,却未抓住其精神特质,不过仍将元人高尚气韵传递给了学生。

5、王季迁对比蓝瑛与陈洪绶,指出陈洪绶除人物画外,山水画的用笔与元素均学自蓝瑛,但同一技巧到陈洪绶手中,便生出雅韵与书卷气。徐小虎询问是否因陈洪绶更爱读书,王季迁否认,认为关键在于陈洪绶多看古画,且自带天真特质与天赋优雅——其构图虽不如蓝瑛稳定成熟,甚至带些“奇怪”,却因此形成独特风格。

6、王季迁以南京博物馆藏陈洪绶《莲石图》册页(曾为其收藏,后赠吴湖帆)为例,指出每页虽题“仿王蒙”“仿倪瓒”或“仿宋人”,实则多为个人面貌。徐小虎认为陈洪绶如钱选再世,是“优雅的反叛者”,通过个人化理解重塑历史;王季迁则补充,陈洪绶人物画学自唐画,与钱选追溯唐代的路径相似。

16-6 【明】陈洪绶《莲石图》纸本,墨笔,151.9×62厘米上海博物馆藏

7、王季迁强调,陈洪绶虽以蓝瑛为基础,却在追求古人精髓上远超蓝瑛。如《莲石图》中,其笔法转动如倪瓒般不失平衡。徐小虎认为陈洪绶的莲叶渲染技巧为石涛开创先河,王季迁虽不认同二人有直接牵连,却承认十七世纪绘画存在普遍的技巧创新、自由实验趋势,类似董其昌带来的变革。

8、徐小虎深入比较陈洪绶与钱选,认为二者均有古拙面貌,用色呼应古代绘画的璀璨,以专业技巧表达文人理想的“古拙之美”,且都因对混乱时代的忧伤,通过古雅扭曲的画法传递深沉痛苦。王季迁认同二人“拙”的特质,但强调面目不同——陈洪绶笔法源自蓝瑛却青出于蓝,蓝瑛更熟练,而陈洪绶更具文人趣味,属第一等,蓝瑛仅为第二等。

9、王季迁补充,晚明北方画家崔子忠虽未受蓝瑛影响,却与陈洪绶相似,以“古怪”风格创作,衣纹有棱角,石头皴法独特。他认为陈洪绶是人物画的改革家,如同董其昌之于山水画,但反对过度强调反抗精神与政治影响,而徐小虎则联系高居翰提出的“慌张的山水”,认为晚明山水画的摇动与不稳定,可能与明朝灭亡相关,并以王季迁画作中的“大江山”题材为例,推测其蕴含思乡之情。

10、王季迁认可徐小虎关于思乡之情的推测,回应“非常思念我的祖国”,将个人情感与时代背景对绘画的影响相呼应,间接印证晚明画家作品中可能蕴含的时代情绪。整体而言,二人围绕陈洪绶与蓝瑛的传承、技法创新及时代特质,展现了晚明绘画在传统继承与个性突破中的复杂面貌。

上一篇:陶瓷弯头内衬陶瓷