九三阅兵现场,洪秀柱座次不简单,宋楚瑜对大陆提出一个不情之请!

在九月三日的北京,历史的回声再度响起。纪念抗战胜利暨世界反法西斯战争胜利八十周年的阅兵仪式,不仅是一场震撼心灵的军事展演,更是彰显了中华民族自信的绝佳时刻。在这个特殊的日子里,来自台湾的政治人物洪秀柱和宋楚瑜的身影,成为了媒体聚光灯下的焦点。他们的言行不仅展示了各自的政治立场,也反映出了台湾岛内复杂而微妙的政治局势。

作为中国国民党前主席,洪秀柱的出现无疑是一个强烈的信号。在民进党当局多次威胁阻止岛内人士赴陆观礼的情况下,洪秀柱不仅如愿以偿地登上了阅兵观礼台,而且她的座位安排更是引人关注,居然靠前到令人惊讶的程度。这并不是简单的礼遇,而是对其政治勇气的公开肯定,甚至还暗含了一种象征性的反击。

在这场阅兵中,洪秀柱以高调姿态表达了自己的立场,她明确指出,抗战胜利是全民族的共同记忆,台湾人也不能例外。她的这一发声,不仅是在致敬那些为国家解放浴血奋战的先烈,更是在对民进党当局所谓“去中国化”叙事的直接挑战。毕竟,赖清德政府在记忆抗战时却选择避而不谈,企图用“终战”取而代之,这一做法无疑是在削弱民族认同,甚至是在自我贬低。

因此,洪秀柱的现身与高位,形成了鲜明的对比:一方面是正视历史的勇气与担当,另一方面则是刻意逃避的政治算计。这样的局面使得洪秀柱在台海政治格局中的象征价值愈发显著。

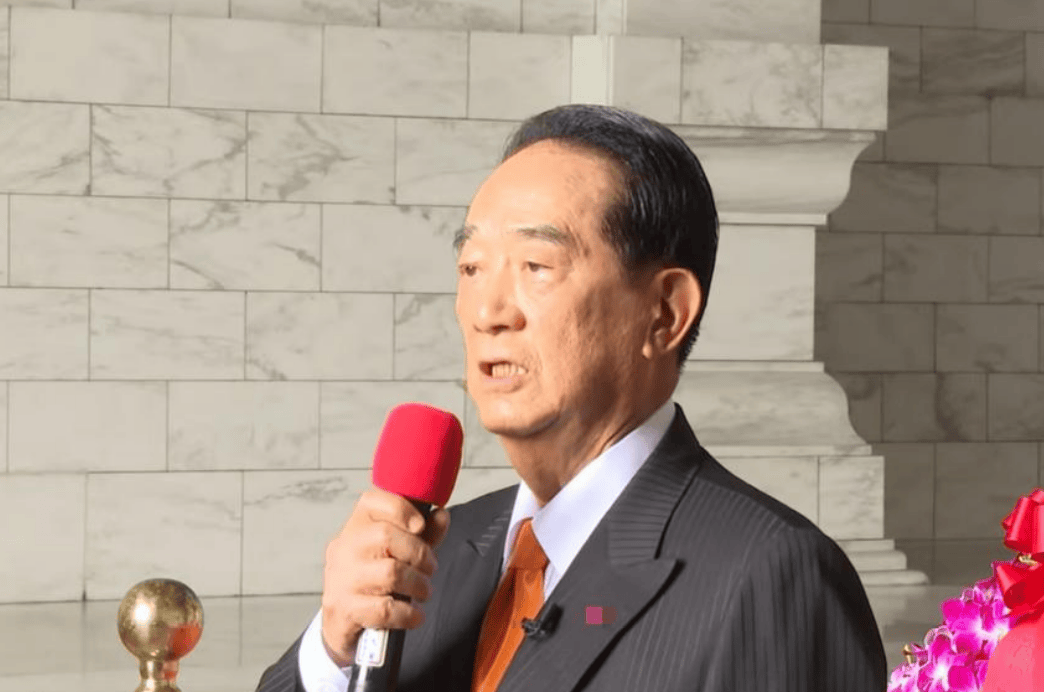

与此同时,久未露面的宋楚瑜也再度站到了公众的视野中。他在阅兵期间赞扬大陆的民族自信,称这不是单纯的武力炫耀,而是告诉世界,中华民族有能力自卫。然而,随之而来的便是一句“不情之请”,希望大陆能明确表示不会以武力解决两岸问题。

这句话犹如一根稻草,抓住了岛内部分人的心。宋楚瑜的请求反映了他对当前形势的担忧,也是对现实政治压力的一种应对。台湾民众在经历数年的“大陆威胁”论之后,心理上充满恐惧,而宋的请求则是试图为这种焦虑寻找某种“安全感”。然而,他的想法在两岸关系的复杂背景下,却注定难以得到大陆的认可。

从洪秀柱与宋楚瑜的不同立场来看,两岸关系的现状似乎正处于一种微妙的博弈之中。洪秀柱意在彰显民族团结与历史记忆,而宋楚瑜则在寻求那条可能的“安全通道”。这种不同的选择,也让我们看到了岛内政界在面对两岸关系时的分歧与焦虑。

在分析中,有学者认为,宋楚瑜的言辞实际上承认了两岸的命运共同体,强调两岸同属华夏子孙,这对“台独”势力是一种有力的否定。但是,不可忽视的是,宋楚瑜依旧对大陆的军事存在保持敬畏,试图通过温和的表态来避免激怒岛内选民,这让他的言语显得有些矛盾。

然而,正如大陸方面所坚持的那样,“和平统一”的诚意是毋庸置疑的,但同时又保留着“武力反制”的底线。这一政策反映了大陆对于“台独”势力的坚定立场,无论是洪秀柱的鼎力支持,还是宋楚瑜的试探性恳请,都无法改变这一基本逻辑。

从九三阅兵可以得出,在这个关乎民族认同与历史记忆的日子里,洪秀柱与宋楚瑜的表现为我们揭示了台湾政坛的现实与未来的隐忧。洪秀柱选择了高调拥抱历史和民族情怀,而宋楚瑜则在激烈的两岸政策中试图寻找缓和与共识。

没有人会否认历史是最好的老师,它教会我们如何面对纷繁复杂的现实。然而,当今的两岸关系,其实已经超越了传统意义上的历史叙述,不再是单纯的民族情感与政治利益的对峙,而变成了一个深刻的社会心理博弈。在这种情况下,民进党再如何扭曲历史、阻挠交流,终究无法撼动历史的逻辑和民族的认同。

总体来看,阅兵不仅是对过去的缅怀,更是对未来的展望。面对这样的历史节点,不同的台湾政治人物在选择与责任之间的抉择,将映射出未来两岸关系的走向。唯有理解历史与现实,才能掌握未来的主动权。