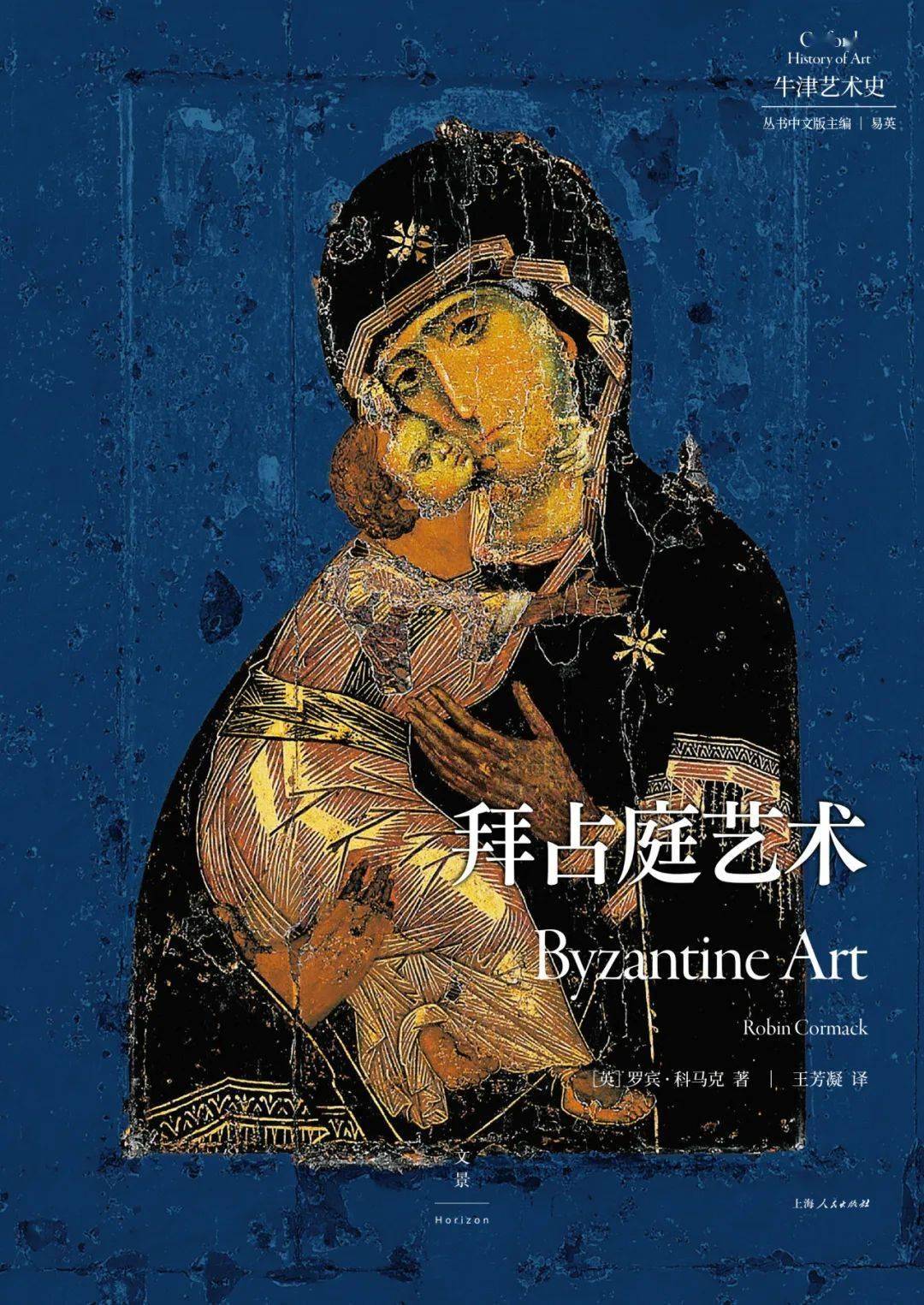

荐书 | 《拜占庭艺术》:欧洲艺术游急救包来了

我们之间,就差一个置顶星标

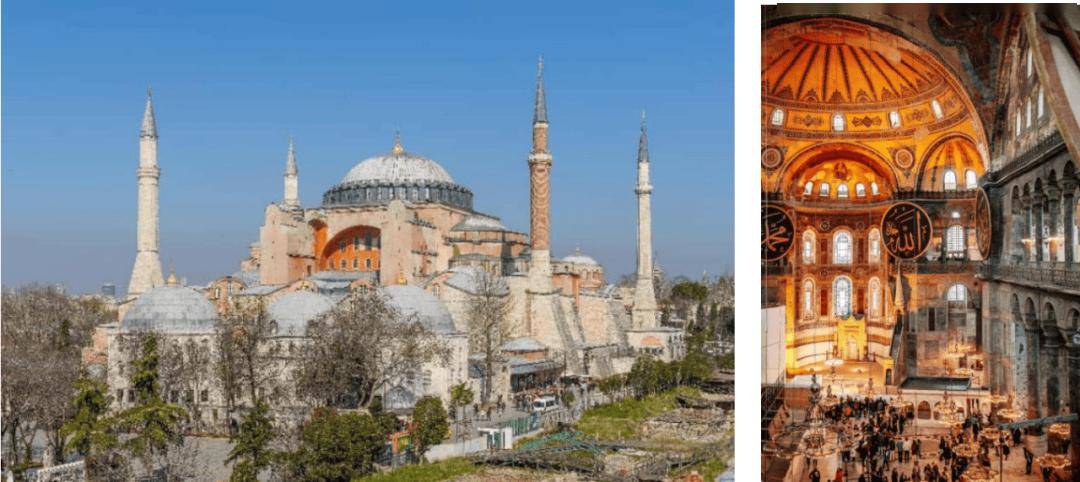

旅行中,我们流连于罗马的古典、沉醉于文艺复兴的辉煌,却常常忽略了一个横跨欧亚非、延续千年的艺术巨人——拜占庭。它的教堂(如圣索菲亚、圣马可)、它的马赛克、它的圣像,遍布今天的土耳其、意大利、希腊、埃及……为何如此璀璨的艺术,却在主流艺术史中若隐若现?

讨论与书写拜占庭艺术,从来不是一件容易的事。

它的地理范围横跨亚非欧三个大陆,包括今天的土耳其、希腊、埃及、意大利、俄罗斯、保加利亚、塞尔维亚等国家;它的持续时间从330年至1453年,相当于从东晋到明朝;它创造的艺术作品包括教堂建筑、马赛克镶嵌画、壁画、手绘圣像、泥金装饰手抄本、象牙雕刻、银器、掐丝珐琅……

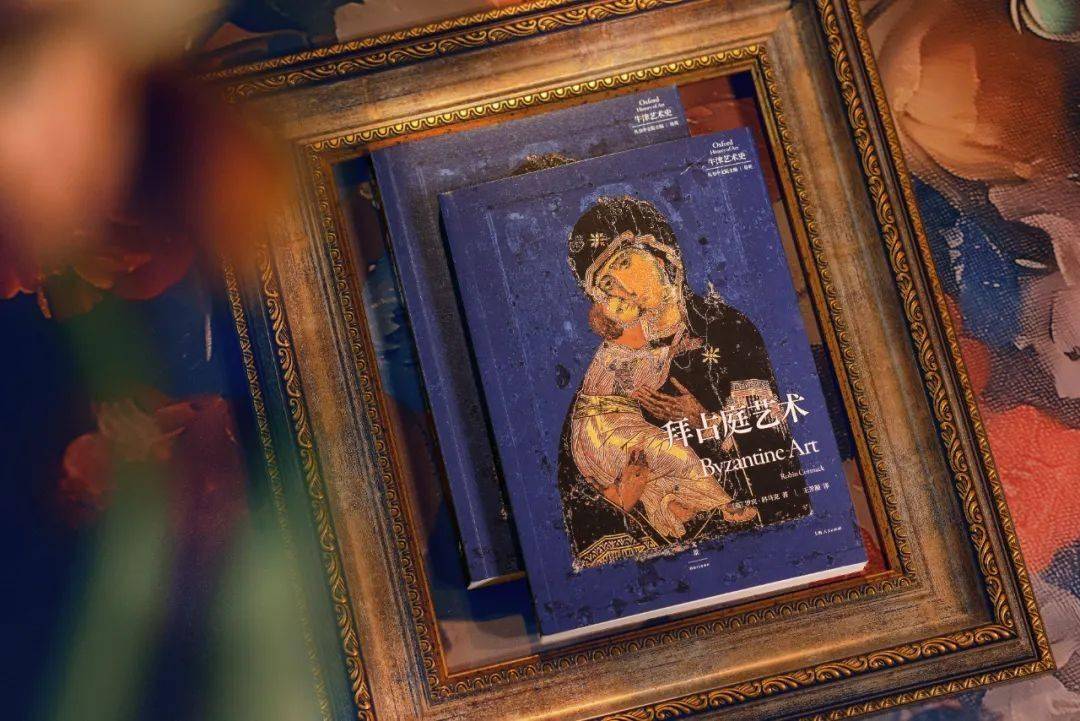

《拜占庭艺术》实拍图

然而,这样一个几乎有着无限广度与深度的艺术传奇,长期以来却并没有成为艺术史上被重点关注的篇章。它被视为以西欧为中心的中世纪艺术的一部分,自身独立的品格得不到认可。

一方面,拜占庭艺术可以被视作希腊–罗马古典艺术的延续,而在另一方面,它似乎反对古典艺术的“幻觉主义”,转向了更为“抽象”与“东方”的风格。因此,在“希腊–罗马艺术—中世纪艺术—文艺复兴”的西方艺术史脉络之中,融会东西的拜占庭艺术像一块不贴合的拼图。

这便引发了西方艺术史上的“拜占庭问题”:

拜占庭与希腊–罗马艺术究竟有着怎样的关系?

拜占庭艺术是否独立于西欧中世纪艺术的发展?

它在意大利文艺复兴的发展中又扮演了怎样的角色?

英国著名艺术史学者罗宾·科马克(Robin Cormack)成功完成了讲述拜占庭艺术史的挑战。如果你看过BBC出品的高分纪录片《拜占庭:三城记》,可能会对这位学者有印象。在影片的第一集,科马克教授在圣索菲亚大教堂内解释了拜占庭的圣像破坏运动失败的原因。

科马克教授与《耶路撒冷三千年》作者西蒙·蒙蒂菲奥里在圣索菲亚大教堂(图片来源:纪录片《拜占庭》)

在这本书中,他以时间顺序清晰呈现了拜占庭艺术的发展全史与风格流变。每个时期的艺术变迁都与拜占庭帝国的历史与东正教会的变革相结合,让读者想象从拜占庭人的立场审视艺术作品。同时,他通过分析作品案例展现了拜占庭艺术的复杂性与多样性,并揭示了其在艺术史中的独特地位。

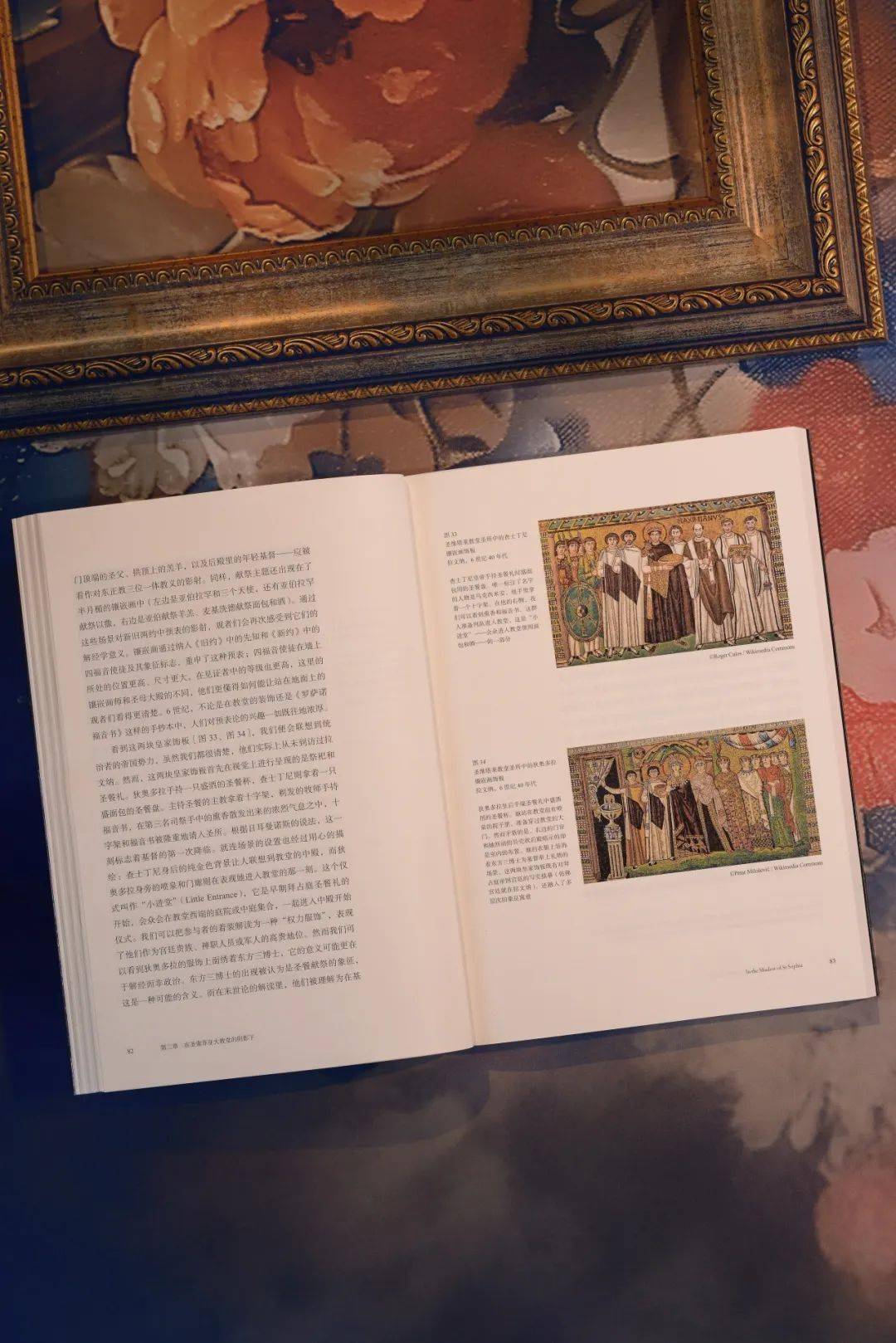

《拜占庭艺术》目录和内页

拜占庭的艺术遗产灿若繁星,难以看尽。如果只用一件作品来代表拜占庭艺术,那会是什么?答案自然是拜占庭人最高的艺术成就——君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂。如今,拜占庭帝国的君士坦丁堡早已成为土耳其的伊斯坦布尔,圣索菲亚大教堂也成了“圣索菲亚大清真寺”,但其中留下的拜占庭艺术遗产仍吸引着世界各地的人们,而在这本书中,我们则可想象拜占庭人当年进入大教堂的感受……

以下内容选摘自《拜占庭艺术》

(图片较原文有增补)

圣索菲亚大教堂的外景与内景

圣索菲亚大教堂镶嵌画装饰的主体部分完成于9世纪,然而,整体完成之后又添加了更多的饰板。在我们看来,其效果是零散的,但是连续几代的拜占庭观者无疑将这些装饰视为一个整体。隐藏在北廊台的中央间隔处的是一幅亚历山大大帝像,他是912—913年唯一的皇帝,在我们看来这幅图像在整体规划中的位置并不清晰。

亚历山大大帝镶嵌画饰板

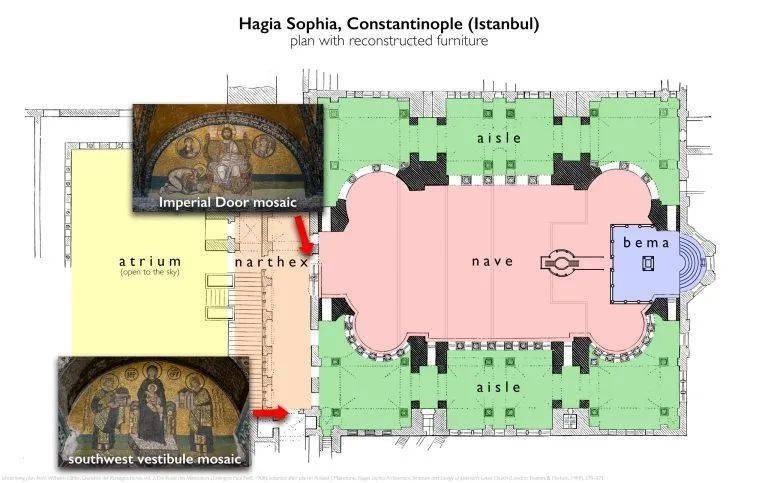

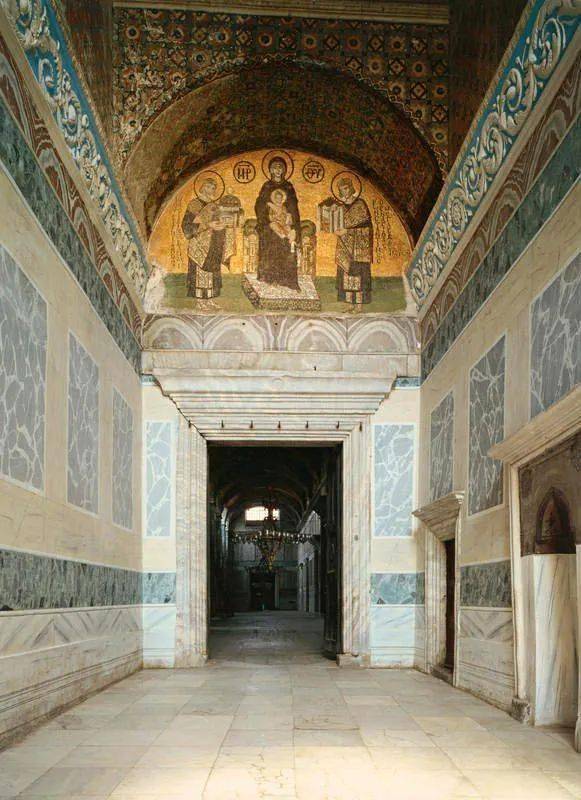

两幅弦月窗镶嵌画显然是视觉体验的中心,一幅在西南前庭通往内前厅的入口处(前庭镶嵌画),另一幅在从内前厅进入中殿的中门上(前厅镶嵌画)——这扇门是皇帝和牧首在仪式时入场使用的。

圣索菲亚大教堂中的两幅弦月窗镶嵌画的位置

前庭镶嵌画

9世纪末或10世纪

前厅镶嵌画

9世纪下半叶或10世纪上半叶

两幅镶嵌画的前后位置以及对皇帝的指涉,暗示了二者之间的密切联系,但是它们的年份存在很大的争议,前庭的那幅推定时间为9世纪末或者10世纪,前厅的那幅则是9世纪下半叶或10世纪上半叶。《礼仪书》中记录了10世纪时皇帝进入教堂的仪式路线,先是在西南前庭的美丽之门处停下,再在内前厅中心的帝王之门处停下,最后进入中殿,在圣所的神圣之门前驻足。

从帝王之门望向大教堂的中殿和后殿(滑动图)

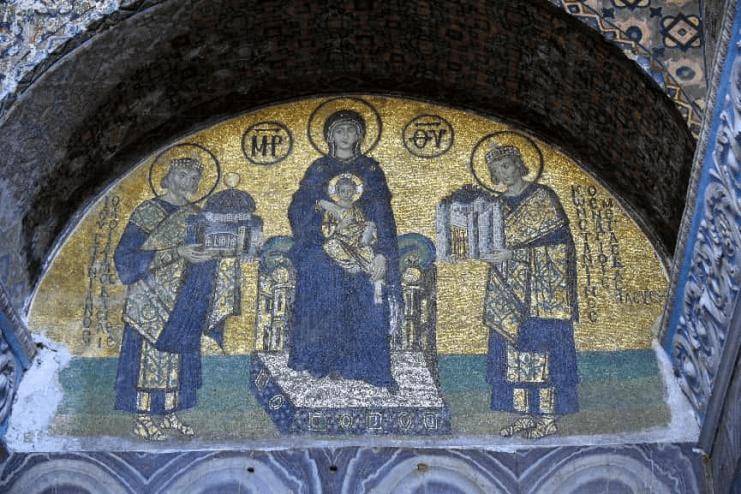

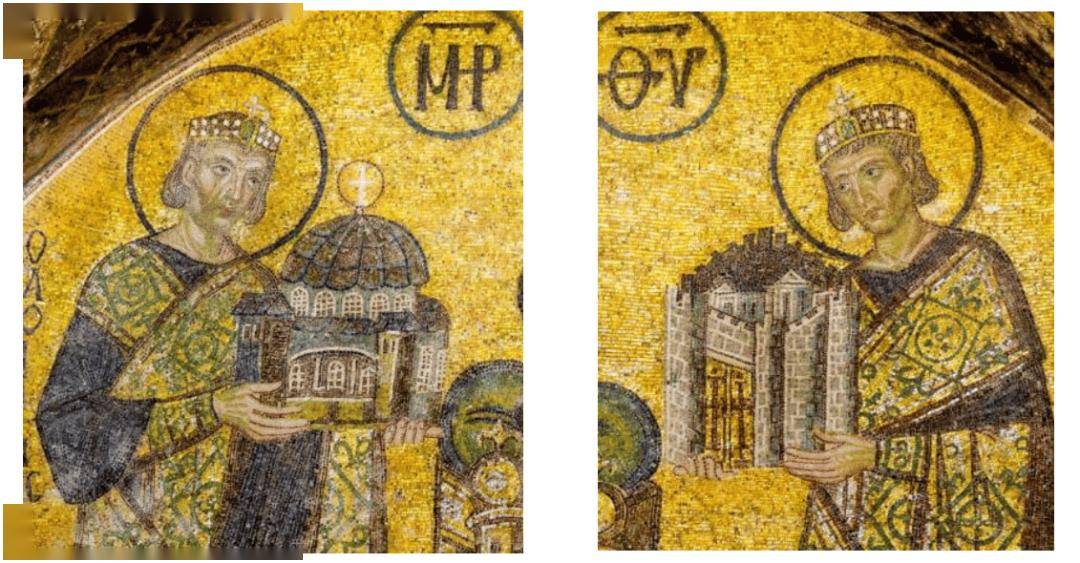

前庭的饰板表现了曾经的伟大皇帝——君士坦丁大帝和查士丁尼大帝,以及圣母子。

前庭镶嵌画

(左)查士丁尼向圣母子献上圣索菲亚大教堂

(右)君士坦丁向圣母子献上君士坦丁堡

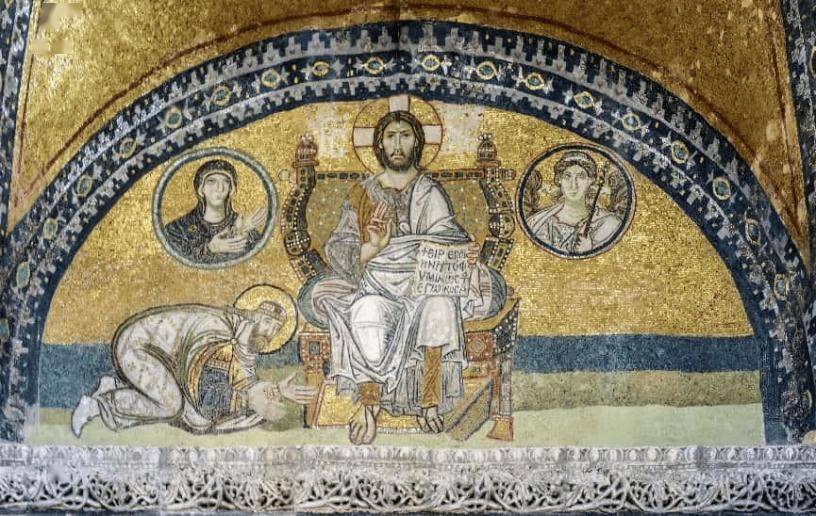

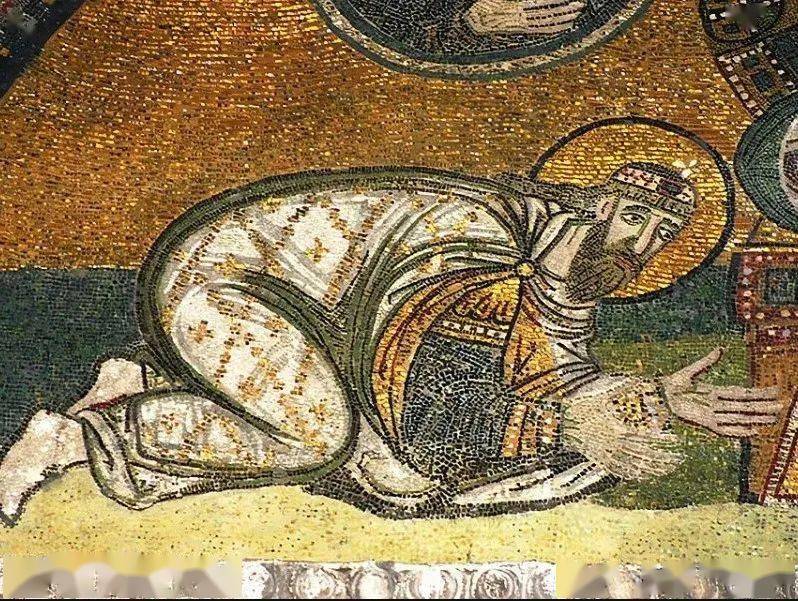

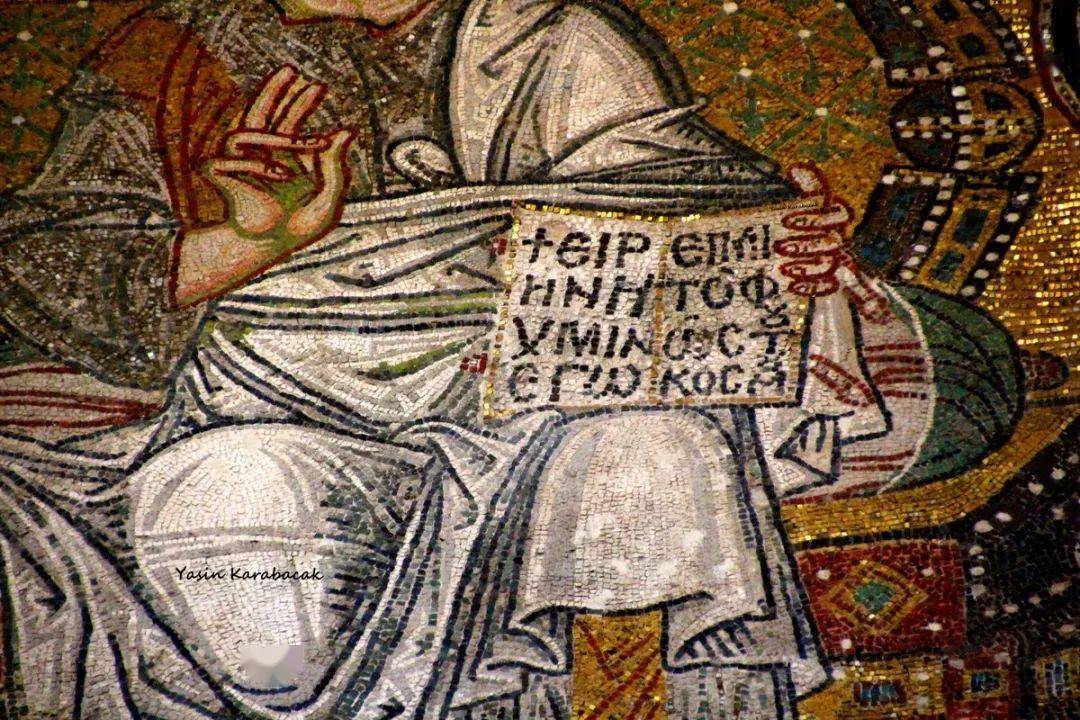

前厅的弦月窗中,一个不知姓名但头顶光环的皇帝拜伏在基督面前,基督坐在琴背的宝座上,上方则是玛利亚和一个大天使的圆形肖像。基督手中的书上写着《约翰福音》(20:21;8:12)中的两段文字:“愿你们平安”“我是世界的光”。

前厅镶嵌画中的皇帝

前厅镶嵌画的基督像细节

这两幅镶嵌画存在象征性上的关联,前庭的那幅被看作“基督降临”,前厅的那幅被看作“基督再临”,以这样的思路建立神学联系,就不必提及每个组成部分的日期。不过,前厅的那幅镶嵌画本身,已经成为有关拜占庭艺术中图像含义的争论对象。

自这幅镶嵌画于1933年被发现并公布以来,大量的文献都对其年份以及象征寓意做出了研究。画面中的这位皇帝被认为是巴西尔一世,或是他的儿子利奥六世(886—912年在位),甚至是他的孙子君士坦丁七世。在后来的几个世纪里,进入圣索菲亚大教堂的俄罗斯人提到了这个区域的一幅利奥六世像,但是他们的叙述很可能是教会反复强调的神话,而非历史事实。我们已有几个关于镶嵌画含义的理论,它们有的基于神学文本,有的基于历史相关性,还有的基于对画面本身的思考。1976年对证据进行的一次重要的重新评估通过将画中的所有元素都精准地与一个历史事件联系起来,改变了讨论的方向。这幅镶嵌画的主题被认为是独特而明确的:教会对利奥六世的羞辱。利奥六世在906年的圣诞节因可怕的罪行而被逐出圣索菲亚大教堂,直至912年离世之前通过忏悔才最终获得赦免。人们认为这幅镶嵌画是由牧首尼古拉斯・米斯蒂科斯在920年铺设的,旨在昭示世俗统治者对基督和教会的臣服。

《拜占庭艺术》

我们需要明确事件的背景,这一背景涉及教会法对婚姻的规定。根据相关法规,东正教基督徒只能结一次婚;教会只能勉强接受二次婚姻;至于第三次婚姻,圣巴西尔和其他人都明确表示,这是“一夫多妻和通奸”;三次以上的婚姻是“可恶的一夫多妻制”,它是“一种适合猪但违背人性的生活方式”,是“比通奸还糟糕”的罪恶。这在900年左右是一项活跃的议题,利奥六世在他年轻的时候颁布了一项法律(后来证明是不明智的),谴责结婚三次的行为。但他没有预见到自己想要生一个男性继承人的野心所带来的问题。

利奥六世的第一任妻子赛奥法诺

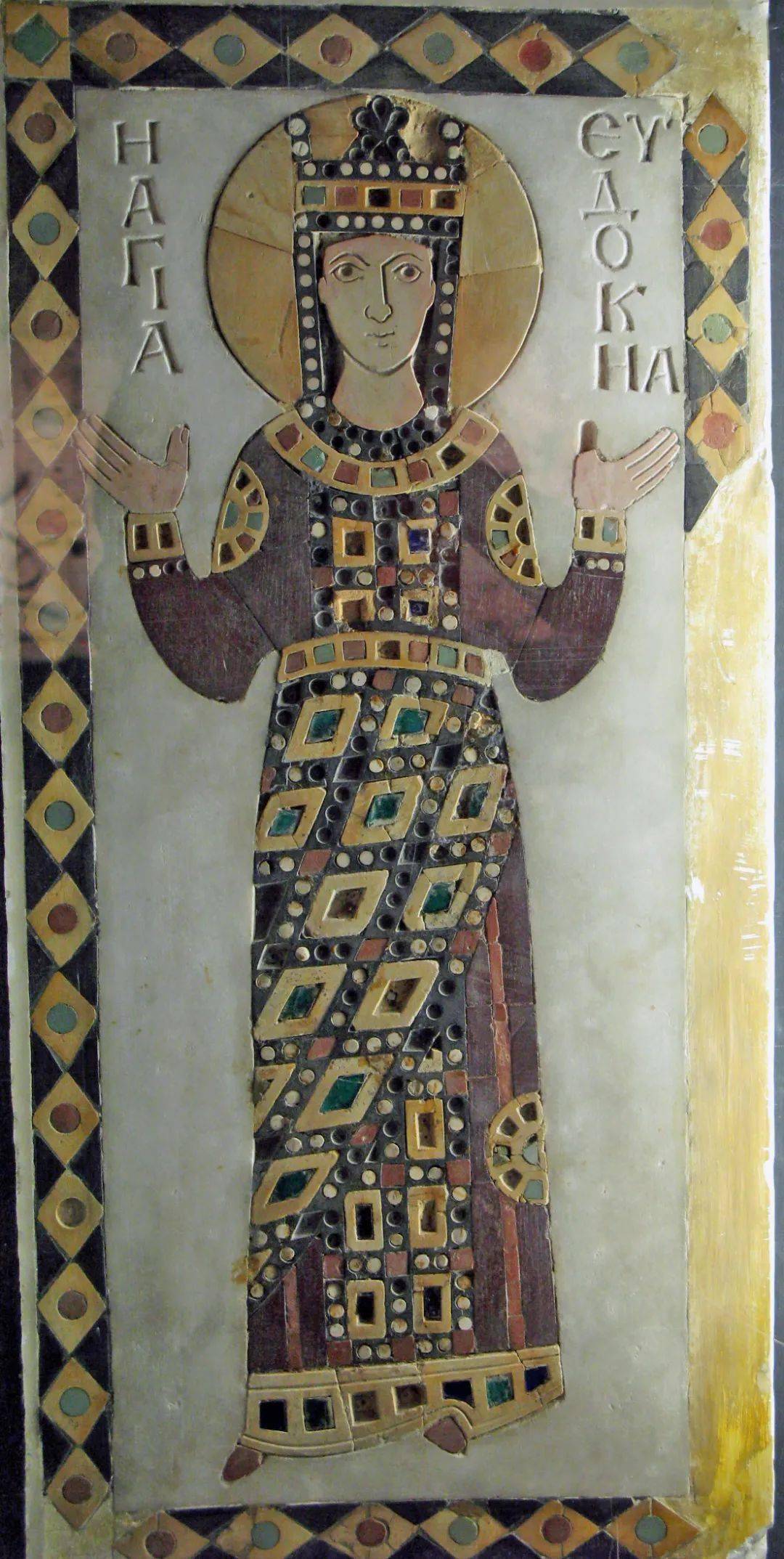

他的第一任妻子赛奥法诺于897年离世,没有孩子,死后被封为圣徒。利奥随即娶了他的情妇佐伊,佐伊已经为他生了一个女儿。20个月后,佐伊去世,没留下其他的孩子。利奥极为艰难地从牧首那里得到了第三次婚姻的特许,900年,他与欧多西亚·拜安娜结婚,文献中描述她“极其美丽”。901年,她死于难产,她的儿子在受洗后只活了几天。于907年建于君士坦丁堡的君士坦丁·利普斯天主之母教堂中有一幅嵌大理石的圣欧多西亚像,可能暗示她也被非正式地封为圣徒,宫廷鼓励对她的崇拜。

君士坦丁·利普斯天主之母教堂中的圣欧多西亚像

三十五岁时,利奥已经结过三次婚,仍然没有男性继承人。他这时的反应是先生个儿子,再去考虑合法性。901年,他无视公众舆论娶了一个也叫佐伊的情妇,她很快便生下了孩子,不过是个女孩;他们的第二个孩子是个儿子,出生于905年9月,他就是未来的“生于紫室者”君士坦丁七世。

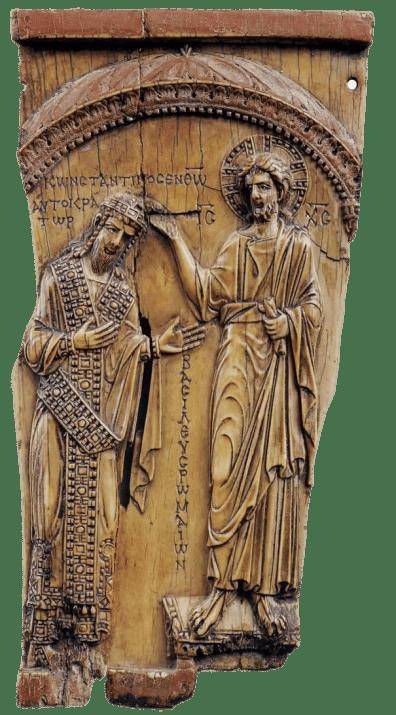

表现“生于紫室者”君士坦丁七世加冕的象牙匾

君士坦丁堡,约945年[?]

现藏于普希金博物馆,莫斯科

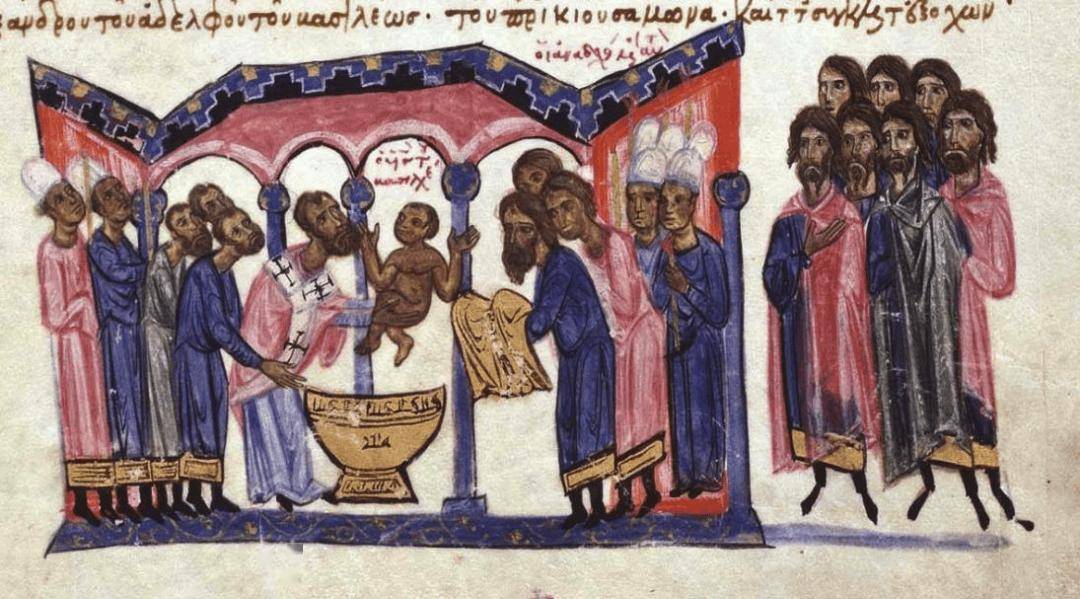

906年1月6日,利奥六世劝说牧首尼古拉斯在圣索菲亚大教堂为他的继承人施洗礼,却未能获得第四次婚姻的特许。他的婚礼是在皇宫以私下的教会仪式举行的。因此,906年1月,他被逐出了圣索菲亚大教堂。他被禁止进入教堂,也许就是以帝王之门为界的。

牧首尼古拉斯在圣索菲亚大教堂为君士坦丁七世施洗

一年后,尼古拉斯被革职,907年2月起,利奥六世被允许以忏悔者的身份进入圣索菲亚大教堂。据前牧首尼古拉斯所说,利奥六世在912年离世之前写下了最后一份遗嘱,谴责自己的第四次婚姻,请求原谅,并让他的继任者掌权。这幅镶嵌画可以被看作和解的标志,由尼古拉斯在920年制作,象征着基督所传达的“平安”的讯息。

印有佐伊和君士坦丁七世的金币

以这种思路解读一幅拜占庭镶嵌画,将重心全部放在了时事性和单一的意义上。这使得对事件内情的了解成为解读意义的必要条件,不了解内情便无法进行解读。针对这件作品,必要的“事实”还有很多。赞助人一定是牧首尼古拉斯,而不是皇帝。日期一定是对的。皇帝一定是利奥六世,尽管没有标注他的名字,画面中也没有表现牧首;考古调查表明,弦月窗右边从未存在过人物。此处也可能存在一个折中的立场:利奥六世自己铺设了这幅镶嵌画,将其作为他在907年之后悔过的标志。每个年代的观者都需要知晓这些信息,才能看出皇帝跪在基督面前是在卑躬屈膝地乞求宽恕,而不是传统上带有各种附加含义的谦卑之举。如何证明这种解读是对的呢?省略皇帝的名字是不是为了传达一套笼统的、不稳定的含义呢?

……

《拜占庭艺术》

[英] 罗宾·科马克 著

王芳凝 译

定价:128元

上海人民出版社·文景 | 2025年7月

⚪ 牛津艺术史经典入门,全景呈现拜占庭帝国从330年建立至1453年灭亡的艺术史脉络

⚪ 颠覆刻板印象,重新发现拜占庭在西方艺术史上的“中介”与“枢纽”地位

⚪ 涵盖圣像画、手抄本、马赛克镶嵌画、雕塑、建筑等多种媒介,超过130幅精美插图

⚪ 附有时间线、术语表、推荐书单和博物馆等延伸信息,为学习、研究、旅行、观展提供实用指南

【转自文景】

上海人民出版社

学林出版社

上海远东出版社

上海书店出版社

格致出版社

北京世纪文景文化传播有限责任公司

上海光启书局有限公司

上海《理财周刊》社有限公司

以专业学术打造品牌

以社会责任引领阅读