1959年毛主席借走王羲之真迹,被黄炎培提前讨还:老黄怎么也逼债

“老黄!你怎么也逼债!”

1959年的一个午后,黄炎培给毛主席打了一个电话,询问关于他几天前借给毛主席的王羲之真迹什么时候归还的问题。毛主席听后,不禁有些不快,回应道:“老黄,你怎么也像逼债一样催?”他接着解释,原本约定的归还时间还没到,现在提前催促反倒成了黄炎培违反了约定。

黄炎培原本的催债之举,虽然出于对王羲之真迹的关注,但却未能顾及到对方的感受。意识到这一点后,黄炎培决定不再提及此事。一个月的借期过后,毛主席如约将王羲之真迹完好无损地归还,这令黄炎培深感愧疚。毕竟,毛主席一生酷爱书法,尤其钟情于这幅王羲之的作品。黄炎培的担心是,毛主席是否会因为过于喜爱而决定“截胡”这件珍品,最终却发现毛主席不仅未曾多留,反而恪守承诺,按时归还,这无疑让黄炎培深感愧疚和自责。

这幅字画的来去之中,不仅展现了毛主席在书法上的个人情怀,更体现了他对承诺的严守。毛主席不仅是黄炎培的朋友,也是在书法上志同道合的知己。接下来,让我们一起回顾一下这段有趣的历史,了解更多毛主席与书法之间的深厚情缘。

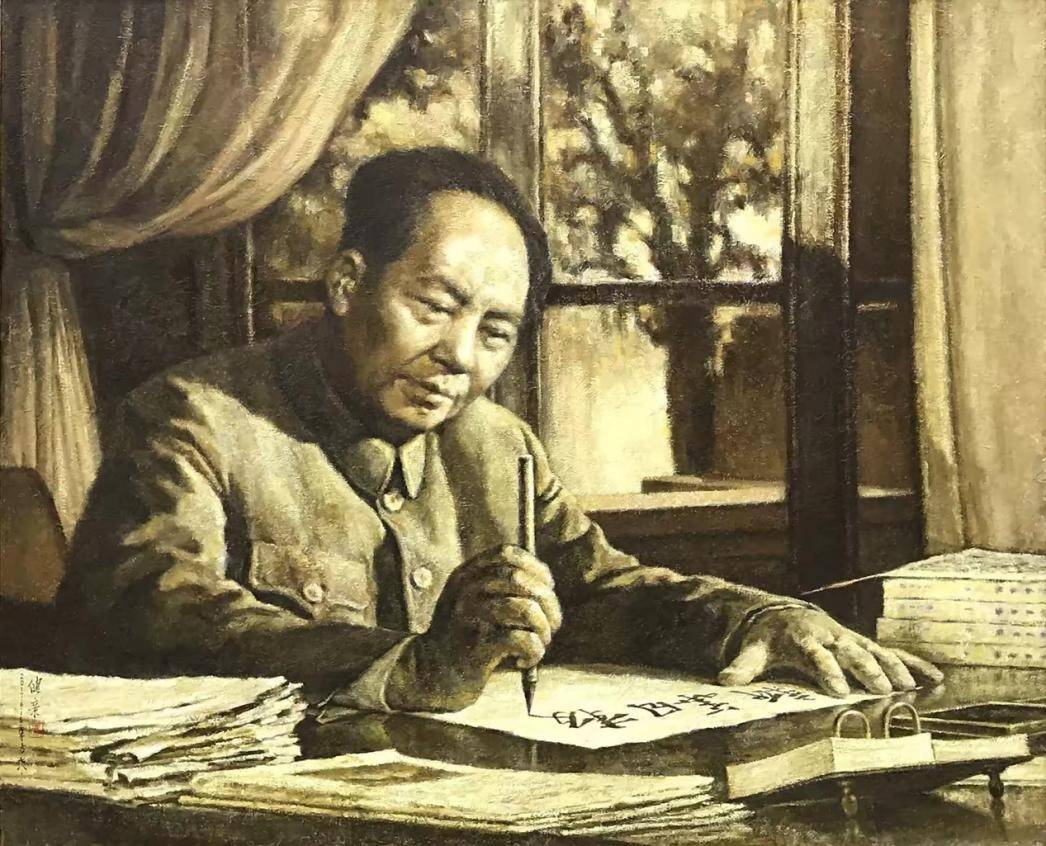

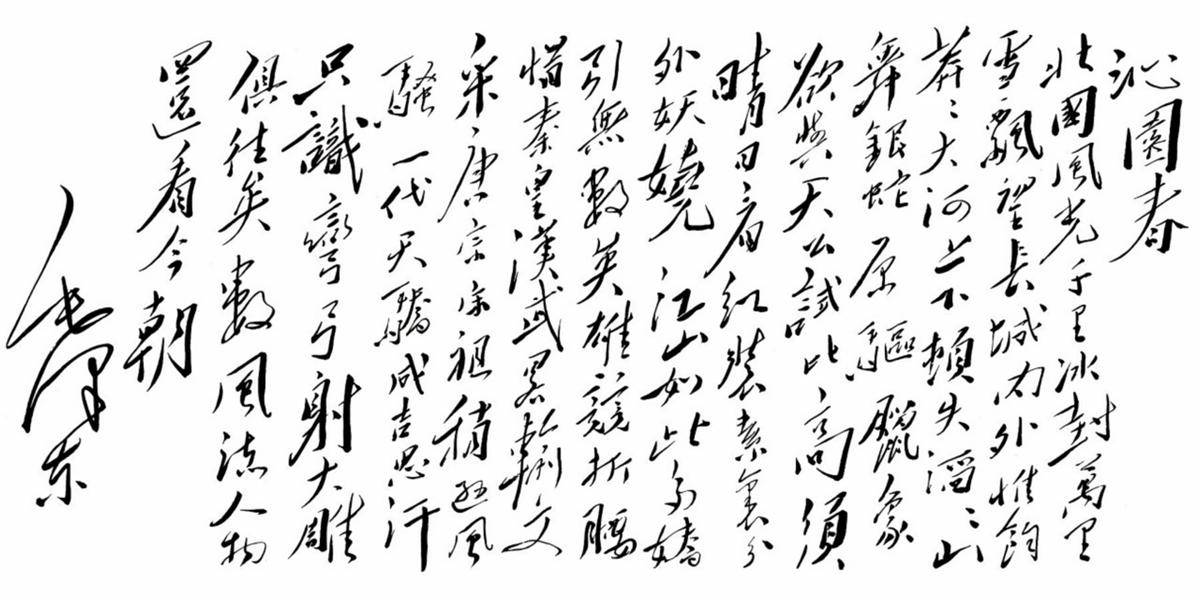

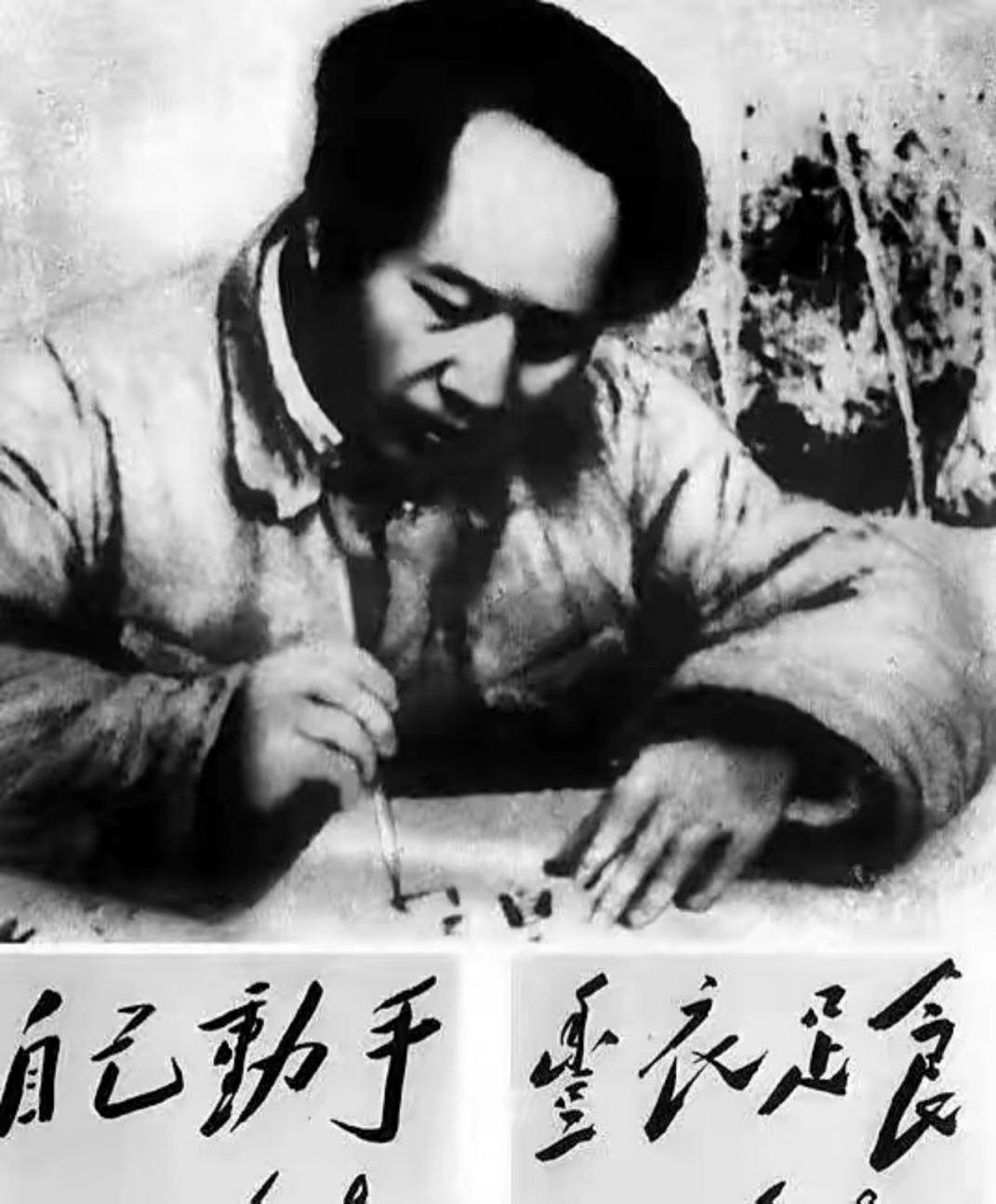

毛主席,除了是伟大的革命领袖和政治家外,也是一位卓越的诗人和书法家。就如他在中国革命中的贡献那样,毛主席在书法界也留下了无与伦比的遗产。从青年时期的朴实无华到中年时的儒雅厚重,再到晚年的狂草字形,毛主席每个时期的字体都折射出他在不同阶段的思想和心境,而这些字迹也被称为毛体书法。

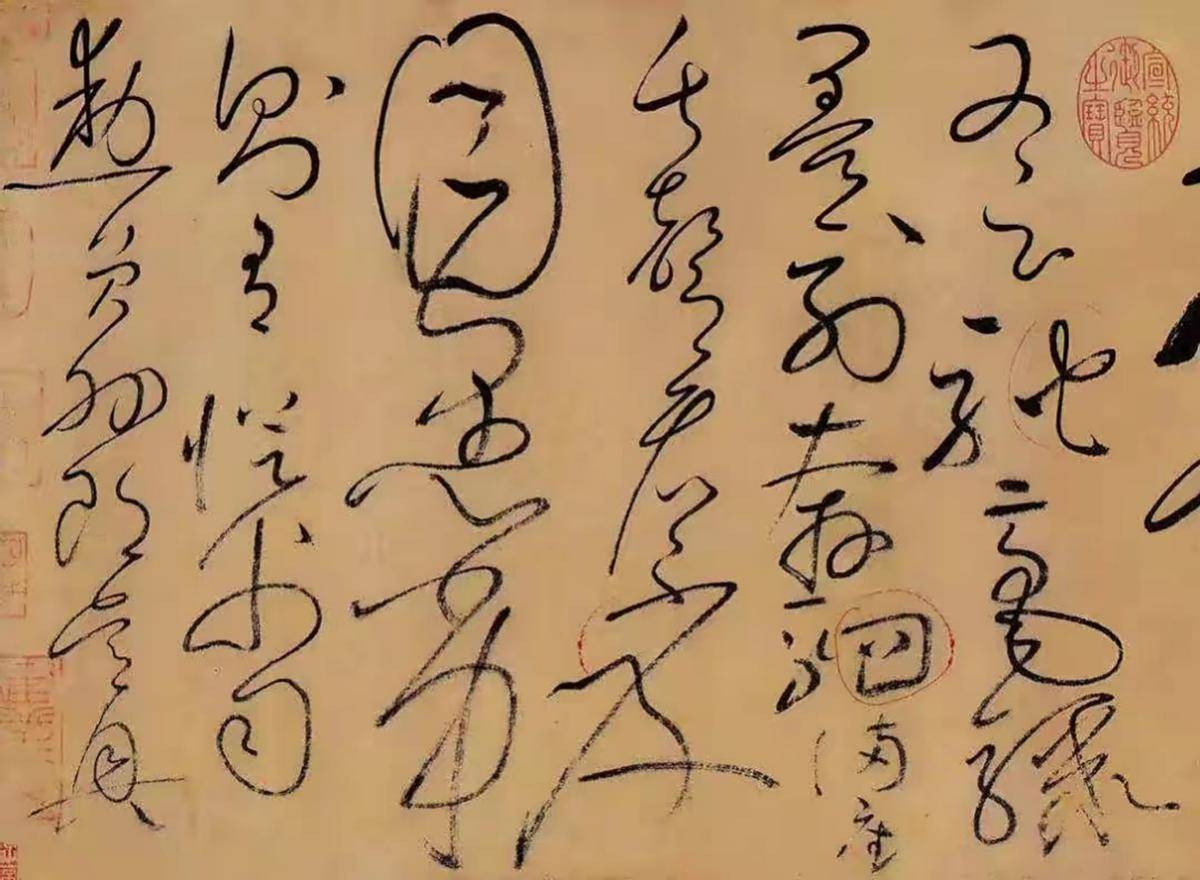

毛主席的书法风格独树一帜,尤其是他的狂草,尽显其个性和气势。在书法界,他的狂草被誉为“毛体”,与历史上草书大师如张旭、怀素并列。毛主席毫无疑问是20世纪中国伟大的书法家之一。

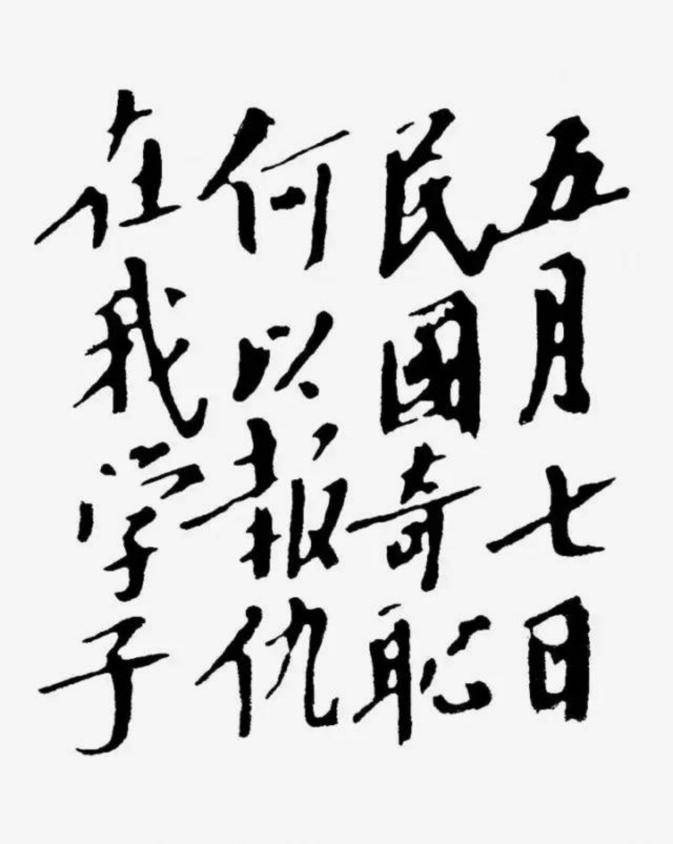

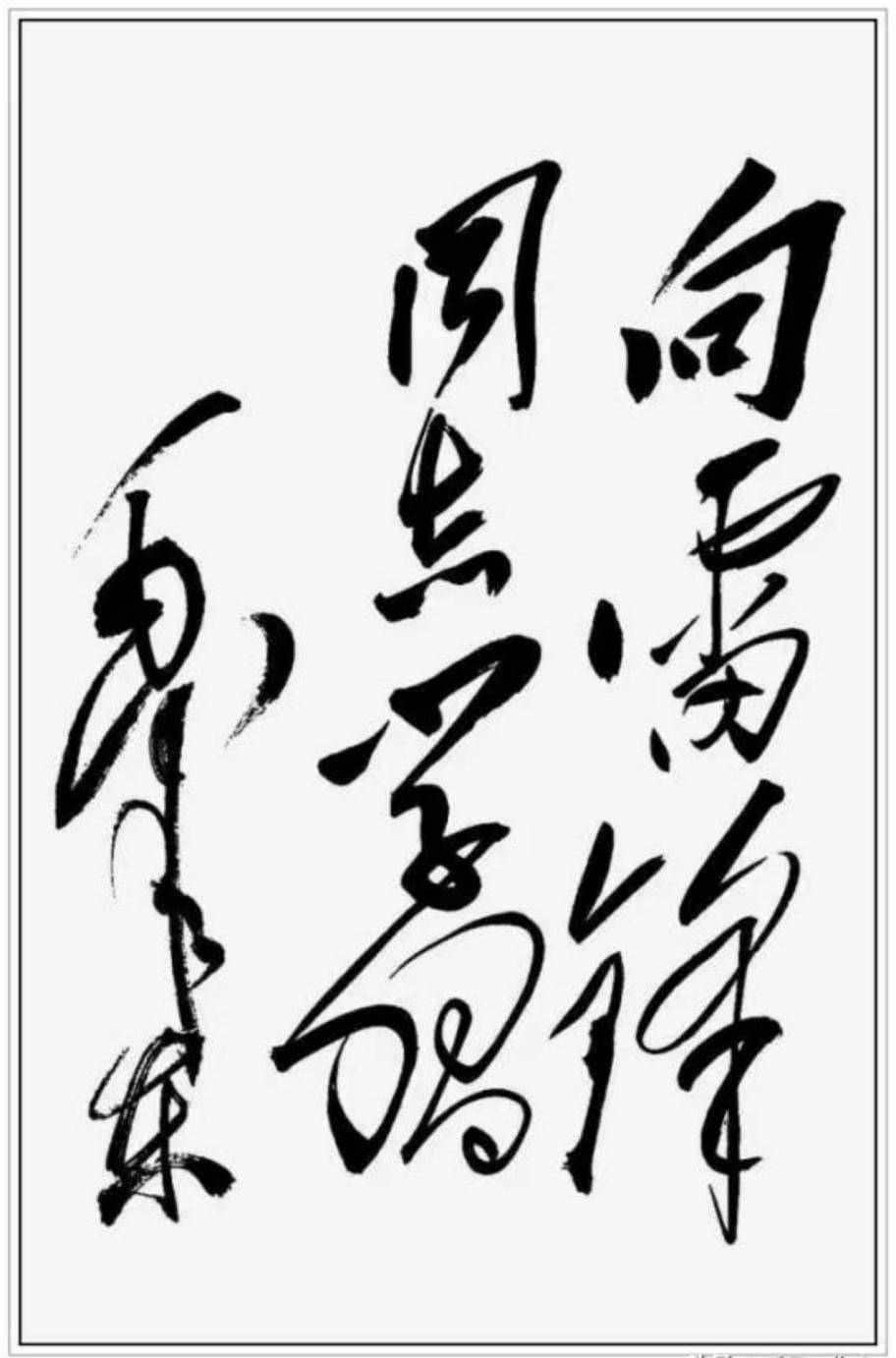

然而,毛主席的书法之路并非一帆风顺。从青年时期,他的书法受到了颜真卿风格的影响,那时他的字迹端正、工整,仿佛还缺少了一些独立的个性。直到1963年,毛主席为悼念雷锋同志所写的题词“向雷锋同志学习”,他的书法风格开始发生了显著变化。字体错落有致,留白广阔,展现出毛体的豪放与大气。那时,毛主席的书法风格已经逐步走向了狂草的方向,并最终形成了自己的独特流派。

毛主席能在书法上取得如此显著的成就,靠的并不是天赋,而是不断的努力和坚持。他每天的工作任务繁重,但他仍然挤出时间进行书法练习。毛主席在夜深人静时,常常通过服用安眠药来确保能有足够的时间临摹名家书法,练习自己的字迹。此外,他对书法作品的热爱,也使他收藏了大量书法珍品。据统计,毛主席在建国后,逐渐积累了超过600幅书法作品,尤以草书作品为多。

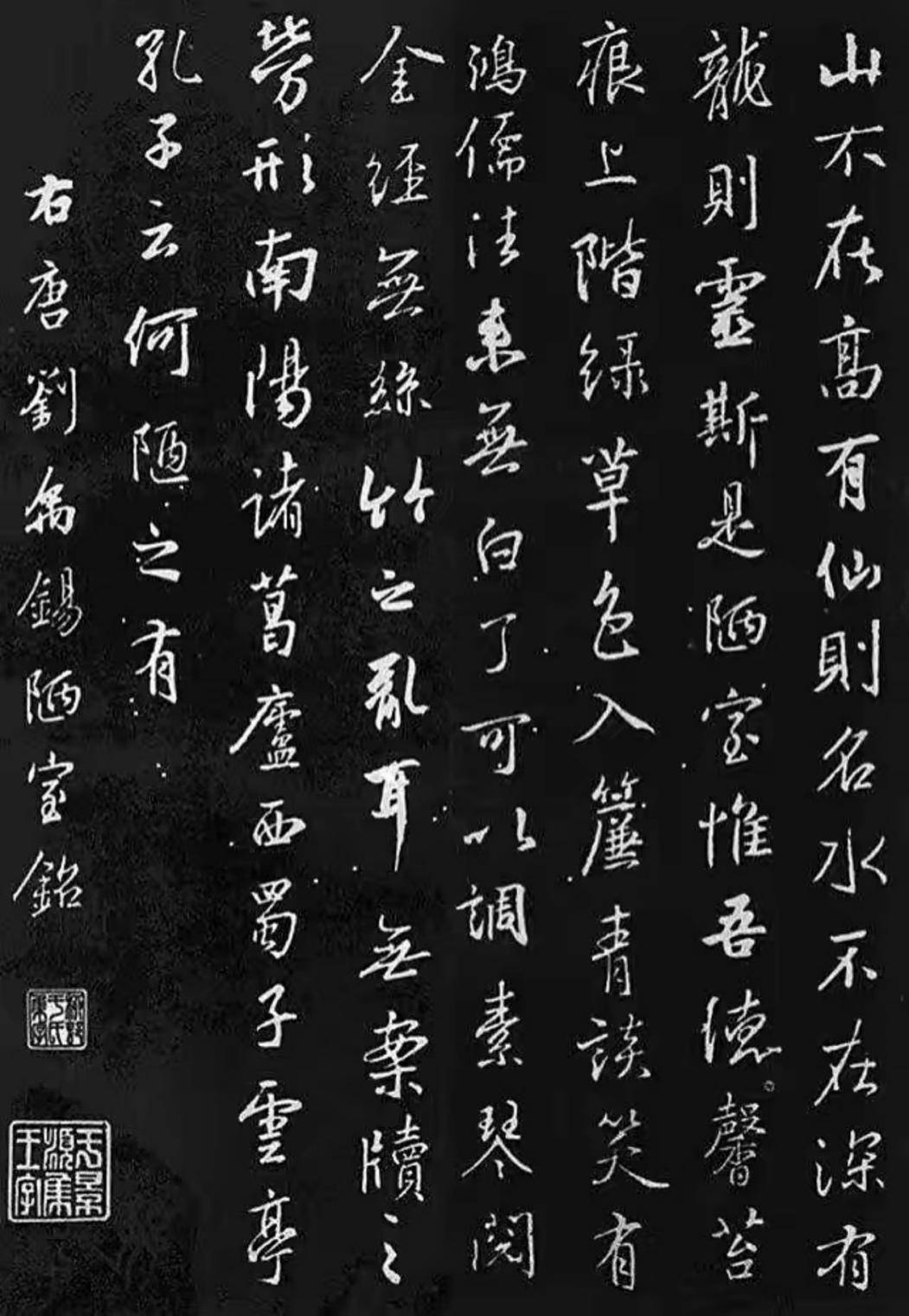

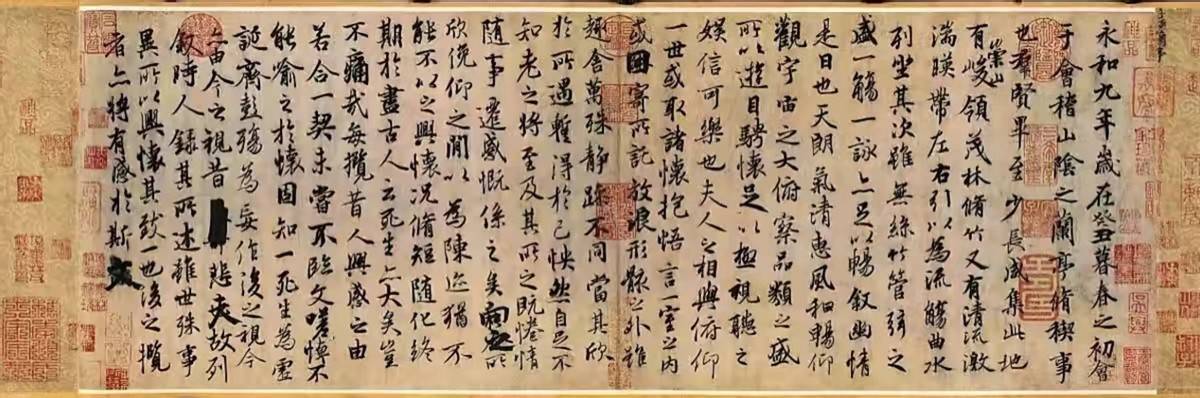

而黄炎培手中的那幅王羲之真迹,正是毛主席书法收藏的一部分。王羲之,号书圣,是东晋时期的书法巨匠,他的书法作品无论在古代还是现代,始终被推崇为经典。王羲之的书法作品充满了个性与艺术性,既有浓厚的文化气息,又不乏自我风格,深深吸引了毛主席的兴趣。得知黄炎培珍藏有王羲之的真迹后,毛主席不禁向他提出借阅的请求。黄炎培是一个深知珍藏之物的价值之人,王羲之的作品对他而言尤为珍贵,但因为两人是志同道合的朋友,黄炎培最终答应了毛主席的借阅请求。

他们约定,毛主席可以借这幅字画一个月。毛主席收到王羲之的真迹后,非常珍惜,每当有空时,他都会静心端坐,认真品读这幅作品。由于毛主席对书法的专注,他几乎不被外界打扰,秘书们有时不得不等到毛主席主动提起才来汇报工作。与此同时,黄炎培却因心中牵挂,频频向毛主席询问作品的归还情况。初时,他通过值班室打听,但未得到明确答复,于是直接拨打毛主席的电话,毛主席的回应让他哭笑不得:“老黄,我们不是说好一个月吗?才过一周就来催了?”

不过,黄炎培也意识到自己有些急躁,觉得过于催促让事情变得不够体面,于是便不再催促。终于,借期满,毛主席如约将王羲之的真迹送还。为了确保作品完好无损,毛主席特意将其用木板夹好,并叮嘱值班人员及时归还。虽然黄炎培表示愿意再看几天,但毛主席依然坚持将作品按时归还。通过这一细节,我们可以看到毛主席在遵守承诺上的坚守,以及他对书法的敬重。

这次的借画风波看似简单,实则折射出毛主席与黄炎培之间深厚的友情和彼此对艺术的共同追求。至于两人是如何认识的,我们要追溯到1945年。那年,黄炎培与几位国民参政员应毛主席邀请前往延安访问。在见面时,毛主席握住黄炎培的手,兴奋地说:“我们已经二十年没见了!”黄炎培十分困惑,认为这是两人首次见面。毛主席解释道,早在1920年他曾在江苏省的一个会议上见过黄炎培,并且深刻记得黄炎培当时的讲话。这段回忆让黄炎培感慨万千,也让他们之间的友谊更加深厚。

黄炎培和毛主席之间不仅仅是书法上的知音,更多的是心灵上的契合。在1949年,黄炎培因对美国白皮书的强烈不满,发表了批评文章,毛主席亲自给他写了一封信,对他的举动表示赞赏。自此,两人的书信往来频繁,建立了深厚的友谊。毛主席不仅是黄炎培的朋友,还是他在国家政治中的合作伙伴。新中国成立后,黄炎培应毛主席的邀请担任政务院副总理等职。

正如他们对待王羲之真迹的互动那样,毛主席和黄炎培之间的友谊,始终充满了真诚与尊重。两人不仅在艺术上有着共同的追求,也在政治上互相支持,彼此之间的关系成为那个时代一段不朽的佳话。