和珅书法造诣有多高?奏折写出字帖水平

乾隆三十八年(1773年),京城的天空中飘落着一场细雪,紫禁城内的养心殿大院里,薄薄的积雪覆盖了地面,连院中威严的铜鹤和铜麒麟也被雪花覆盖,闪烁着晶莹的光泽,显得不再那么庄严肃穆。乾隆皇帝正坐在养心殿中欣赏着眼前的雪景,原本的宁静使得他产生了一丝无聊。突然,他决定出宫巡视,想要转移注意力。

当皇帝决定出巡时,侍卫们立刻忙碌起来,准备起了庞大的仪仗。片刻之后,乾隆便坐上了轿子。然而,就在乾隆出行途中,一个侍卫急匆匆地跑到轿前,向乾隆汇报:“云南急呈奏本,缅甸要犯逃脱。”云南的战事一直让乾隆心头不安,每当有关缅甸的情报送到,他都会感到心烦意乱。

乾隆立即命令停下轿子,接过奏章,眉头紧锁,看着奏章中的内容,怒不可遏。他冲着侍卫大声喝道:“真是废物!虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是孰之过与?”这句话出自《论语·季氏篇》,意思是说,如果猛兽从笼中逃出,或者珍贵的龟甲玉器丢失了,那责任该归谁?在乾隆看来,作为皇帝,他在生气时引用古文既显得有文化,又保持了威严和身份。

然而,侍卫们却完全听不懂这番话。大多数侍卫都只是八旗子弟,读书识字不多,甚至连乾隆所说的典故都完全不理解。于是,他们只能目瞪口呆,纷纷跪下,保持着沉默。这时,正在值班的三等侍卫和珅,见到这种局面,立刻开口回应:“回万岁,典守者不得辞其咎!”这句话来自朱熹对《论语》的解读,意思是“看守之人有不可推卸的责任。”

和珅的回答清晰响亮,在静默的氛围中格外引人注目。乾隆听后,眼前一亮,对这个年轻侍卫产生了深刻的印象。此时,和珅年仅23岁,乾隆则已62岁。和珅五官端正,外貌英俊,机智伶俐,口齿伶俐,能言善辩,深得乾隆宠爱。乾隆欣赏他那份干练与活力,并很快将其提拔为贴身侍卫。从那时起,和珅的仕途便如同乘风飞扬,迅速崭露头角。

和珅的升迁之路几乎是顺风顺水,他从一个普通的侍卫起步,短短几年内便升职为军机大臣。到27岁时,和珅已经成为了军机大臣,而到了37岁,他更是担任了文华殿大学士,还兼任吏、户、兵部尚书,掌握了实权。更令人惊讶的是,和珅不仅仅是一个大官,他甚至成为了朝廷中最有权势的人,几乎可以与皇帝平起平坐,时人称之为“一人之下,万人之上”。

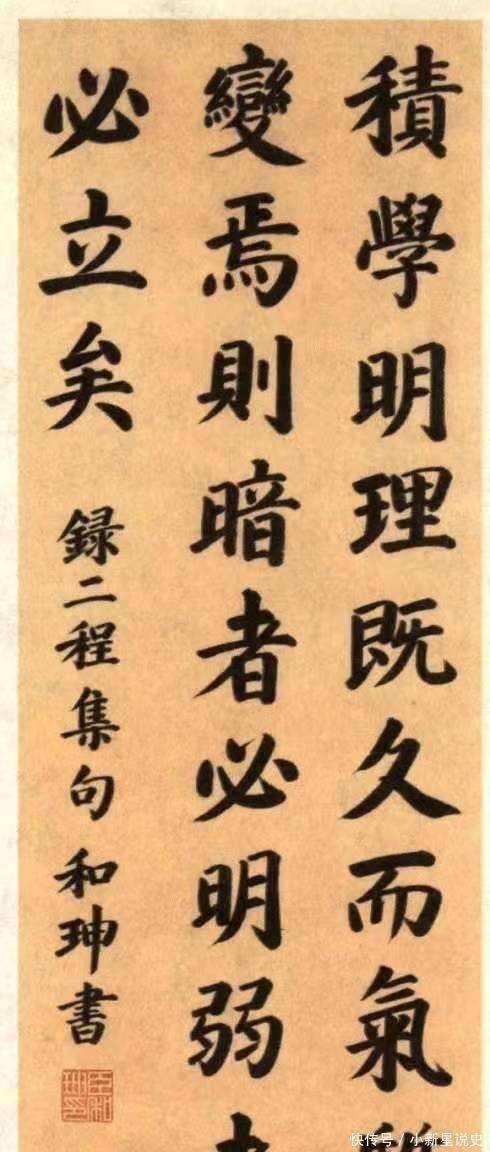

和珅的迅速晋升,不仅因为他善于揣摩乾隆的心思,拍马溜须,更多的是因为他的真才实学。和珅从小聪明过人,早年就读于咸安宫官学,学识渊博,精通多国语言,甚至能够熟练使用满、汉、蒙、藏等语言,这使得他在外交上表现得尤为出色。和珅不仅能帮助乾隆处理繁琐的政务,还精通书法,能在乾隆面前展示出出色的文才,甚至一度代替乾隆写诗。

和珅的书法亦是一大亮点。为了讨乾隆的欢心,他不断学习书法,尤其是模仿乾隆的书法风格。乾隆喜欢的“馆阁体”字体,和珅也通过刻苦学习,渐渐写得一手好字,逐步赢得了乾隆的赏识。乾隆的许多书法作品,实际上都是和珅代笔完成的,和珅的书法已经达到可以与乾隆的笔迹一模一样的地步。尤其是乾隆的诗作,和珅更是模仿得惟妙惟肖,深得乾隆喜爱。

然而,和珅的势力也并非没有代价。尽管他才华横溢,深得乾隆宠爱,但他的权势最终成为他悲剧的根源。嘉庆帝即位后不久,宣布查处和珅的种种罪行,并命令将其抄家、削职、投入监狱,最后赐白绫自尽。和珅死前写下了一首感慨的诗:“五十年来梦幻真,今朝撒手谢红尘。他时水泛含龙日,认取香烟是后身。”可以看出,尽管和珅在临终时依旧沉着冷静,但他的死也是一个帝王宠臣的终极命运。

尽管和珅的才华曾一度为乾隆所倚重,但他最终的结局,还是为世人留下了深刻的警示。和珅的成功离不开他的机智与能力,但也正因为这种权力的积累,使他在乾隆之后不得不面临难以承受的结局。