山西发现1500年前墨迹,这才是真正的北魏书法,别再被碑刻误导了

学楷书的朋友一定都练过碑刻字帖,特别是唐碑和魏碑。唐碑用笔精致严谨、成熟细腻,它是在魏碑、隋碑基础上发展而来的。魏碑是北朝碑刻中存世数量最多、书法水平最高的一类,特别是孝文帝迁都洛阳后,魏碑书艺格外高超。

学界认为,如果想要提高笔力,绝孱弱之气和枣木之气,就应该多练魏碑字帖,这样才能在写字时流露出“金石之气”,笔画也会变得力道丰沛。但是也有学者认为,魏碑受刻工影响导致笔法失真,笔画细节被简化或夸张,甚至出现了刻板呆滞的弊病。

魏碑的优点和缺点都很明显,这其实可以归因于它毕竟是石刻而不是墨迹,因此无法真实再现书者的书写状态,笔画细节处也难以还原。而在1965年,山西大同一座古墓的发现,让世人终于领略到了北魏时期最真实可信的书法,它便是司马金龙墓。

此墓是一座贵族大墓,墓主人是北魏琅琊王司马金龙与其妻姬辰,姬辰死于延兴四年(474年),司马金龙死于太和八年(484年),司马金龙出身西晋皇族,后归附拓跋氏,位极人臣,官阶和爵位为“使持节侍中镇西大将军吏部尚书羽真司空冀州刺史琅琊康王”。

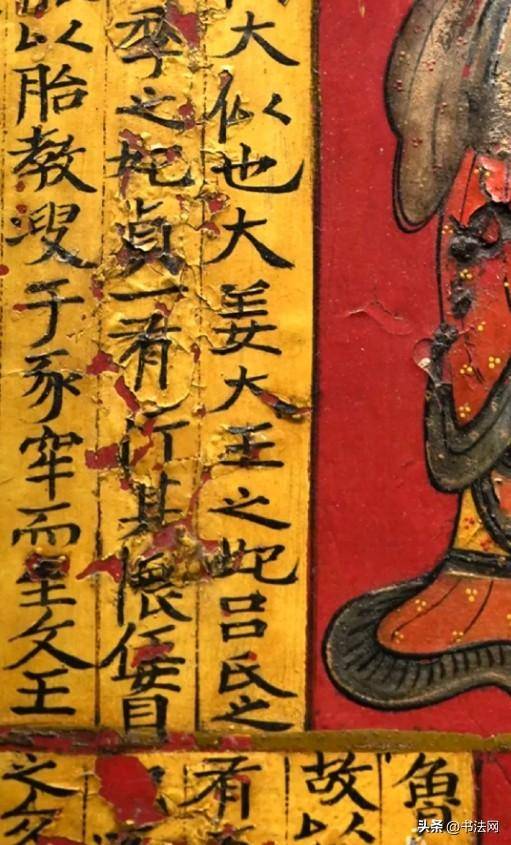

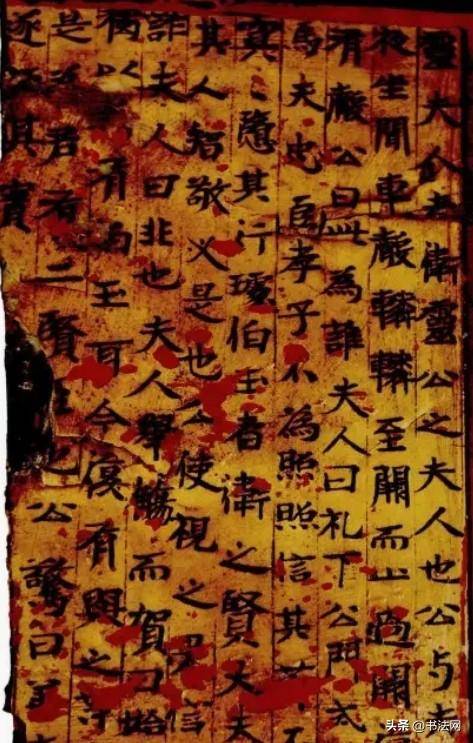

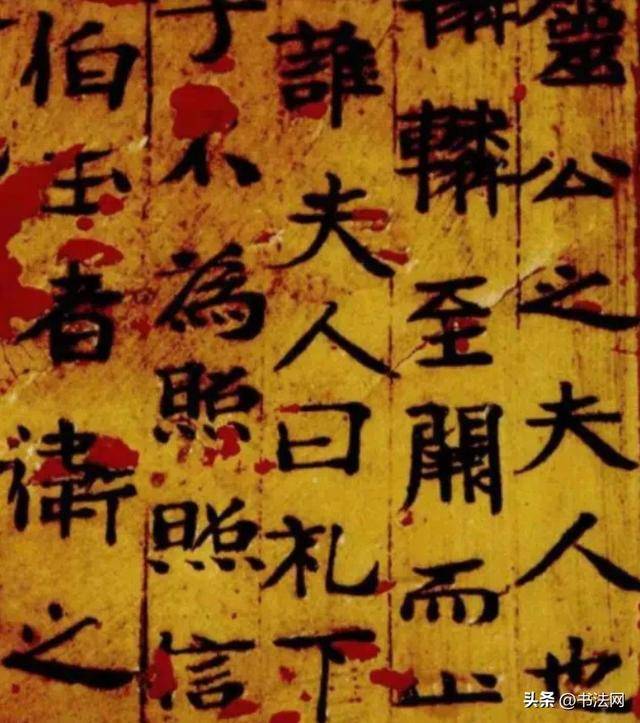

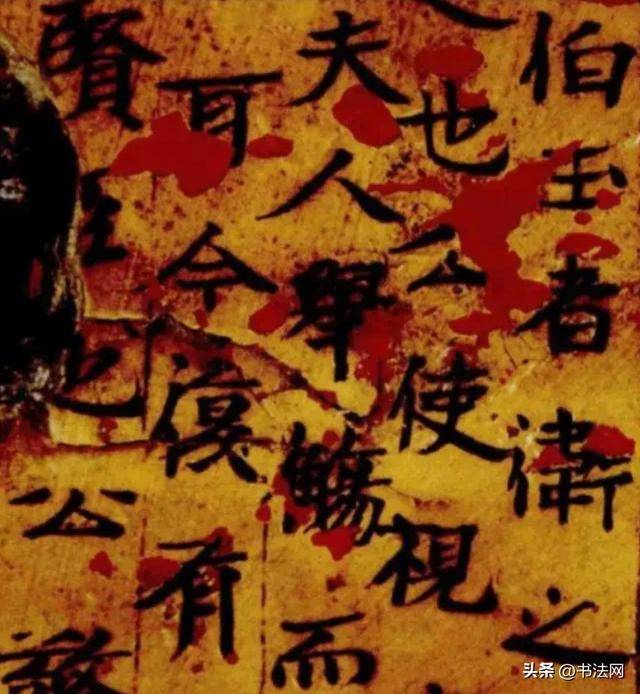

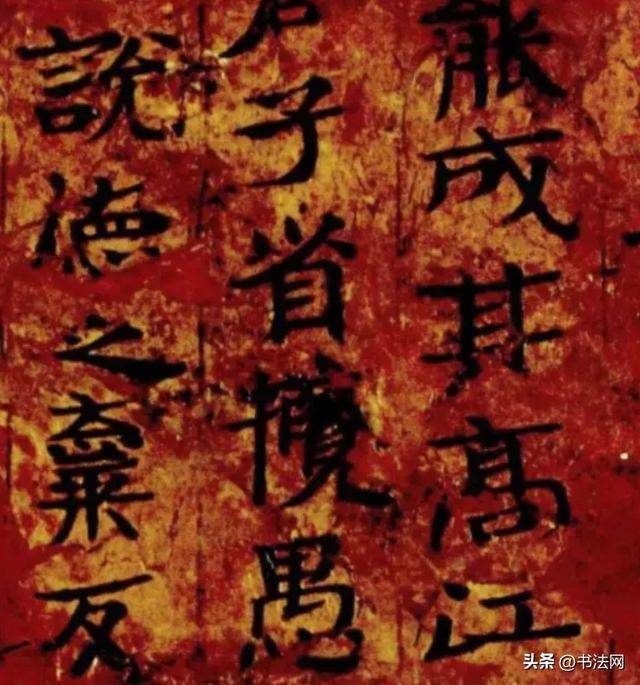

司马金龙墓出土的最贵重的文物便是漆画屏风,长82厘米,宽40厘米,厚约2.5厘米,木胎漆绘,正、反面均有图,画面内容主要是帝王将相、烈女孝子、高人逸士等故事传说,取材于《汉书》等,人物旁多有文字题记和榜题。这件文物上是书法用墨写成,与碑刻迥然而异。

屏风文字为隶书向楷书过渡的“魏体”,起笔多藏锋逆入,收笔略提形成隶书波磔,撇画已见楷书的爽利尖锋,提按转折间可见笔法融合。横画多取平势,中段微拱显弹性,竖画则趋挺直,中锋行笔至末端稍作顿按,无隶书的垂露装饰。转折处方圆兼济。

结构上,字形由隶书的扁方渐趋方正,中宫收紧而外延舒展,左右结构字讲究穿插避让,上下结构字注重比例协调,“隶楷杂糅”的特征,正是北魏书法古今杂形的典型体现。此屏风书法虽为实用书写,却展现出北魏中期书法的过渡性特质,即笔法上剥离隶书的装饰性,强化楷书的功能性,结构上从隶书的扁平松散转向楷书的紧凑规整。

启功称赞司马金龙屏风书法:“北魏墨迹罕存,此屏风笔意真率,可证刻石之方棱者,多为刀工所成,非毛笔本来面目。”,其流畅的笔势与自然的结体,为理解魏碑刀刻与书写的关系提供了关键参照。

这五块屏风如今藏于山西省博物院和大同市博物馆,是禁止出境的一级文物。

上一篇:秦国钻石聚会主题突变趣闻

下一篇:全国艺术体操冠军赛 陕西再摘三金