何俊杰高空摄影艺术:视角革命与技术伦理的对话

以运动摄影和叙事艺术为特征的电影艺术发展成熟之后,相近的艺术形式如电视艺术、戏曲艺术和静态摄影艺术都等出现不同程度的凋敝之势。作为同样依赖物质媒介进行艺术创作的电影和摄影,二者艺术诉求和创作实践还是有很大不同。摄影艺术的大众化是随着人们生活水平和经济水平的提高、摄影门槛降低形成的。电影的门槛更高,因为它强调叙事性,画面制作的连续性,以及大规模创作成本也是常人不能及的。而摄影是静态的画面艺术,重在传递一种真实和概念,图片的制作也相对更容易,但这并不是说摄影艺术很容易。特别当代以来,海量的摄影图片借助网络传播迅速,网络几乎成为图片的海洋。要想在摄影这一艺术创作门类有点成绩何其困难,出类拔萃更是难上加难。世界上最早的高空摄影是1858年12月法国著名的摄影师纳达尔在热气球上拍摄巴黎市的鸟瞰照片。高空视角开启了一个人类认识世界的新的视角,也有人称之为即“上帝视角”。高空摄影是一场关于视角革命、技术伦理以及相应的审美范式转变的深刻对话。这种依托现代科技的艺术形式,不仅拓展了人类的视觉边界,更对传统美学理论提出了新的挑战与补充。

何俊杰的高空摄影专注高空飞机舷窗视角,以其敏锐的洞察力、丰富的表现力、震撼的视觉冲击力创作出大量优秀高空摄影艺术作品,成为风格独特、成就显著的当代摄影艺术家。何俊杰高空摄影聚焦自然环境生态,内容主要包括在山川河流、田野荒漠、城市等,这种专注自然与人为景观相互关系的精神难能可贵,其代表性作品集《神眼》展现出较高的美学价值与伦理批判双重导向。

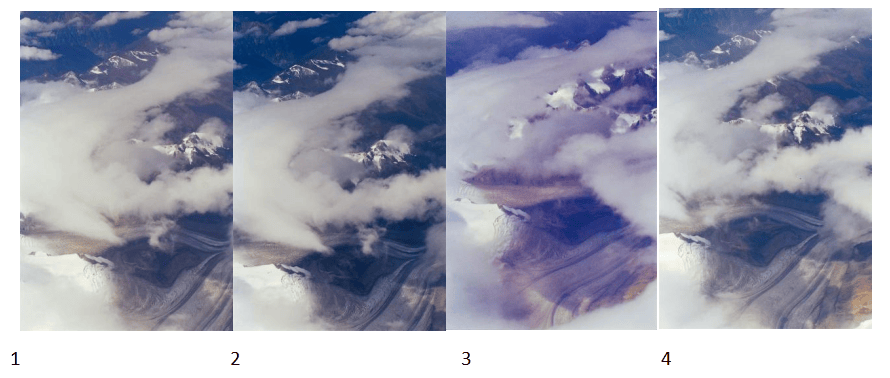

《鲲变》何俊杰摄

点、线、面交织的原生态审美意象

由于高空摄影彻底打破了人类惯有的地平线视角,实现了从“俯视”到“垂直俯视”甚至“上帝视角”的跃迁,同时万米高空视角远离了日常生活环境,制造了一种疏离感,迫使观众以理性而非情感代入的方式审视景观,壮美的河流转化为圆曲的线条,美丽的陆地和湖泊形成各种形状的色块,距离感消解了传统风景画的“如画性”(Picturesque),转而走向一种冷峻的观察思考,产生距离感与陌生化效果,类似新客观主义摄影的美学追求。

何俊杰高空视角生态摄影突出了两个方面:一方面表现自然本身和谐的生命力,这部分作品是对地球自然艺术化的纪录,占据何俊杰高空摄影创作的主要部分;另一部分作品揭示自然与人为景观的宏观关系,如冰川消融痕迹、城市扩张、海洋污染,使观众直面人类世的生态危机,引发审美悖论和理论批判。在艺术表现上通过点、线、面的内容形式相互交织,共同作用于画面的整体构图和氛围营造。他巧妙地运用这些元素的比例关系、色彩色调、线条粗细和运动趋势,创造出既富有形式美感又充满内在张力的艺术作品。在何俊杰高空摄影里,我们常常看到将地表景物(城市网格、农田纹理、自然地貌)转化为近乎抽象的几何构图,形成一种抽象化、形式化的审美效果。《天路》《色楞格河》等作品将高空云海与地面山川三维立体融合在一起,达到一种奇观化、魔幻化的视觉意象。

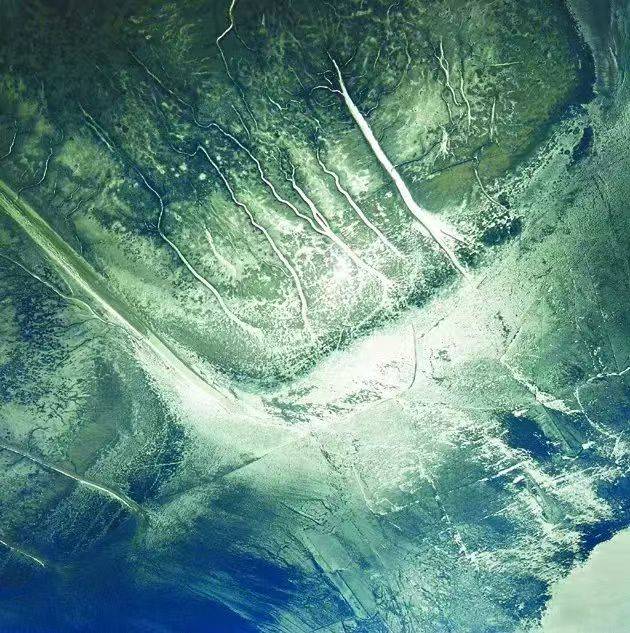

《色楞格河》何俊杰摄

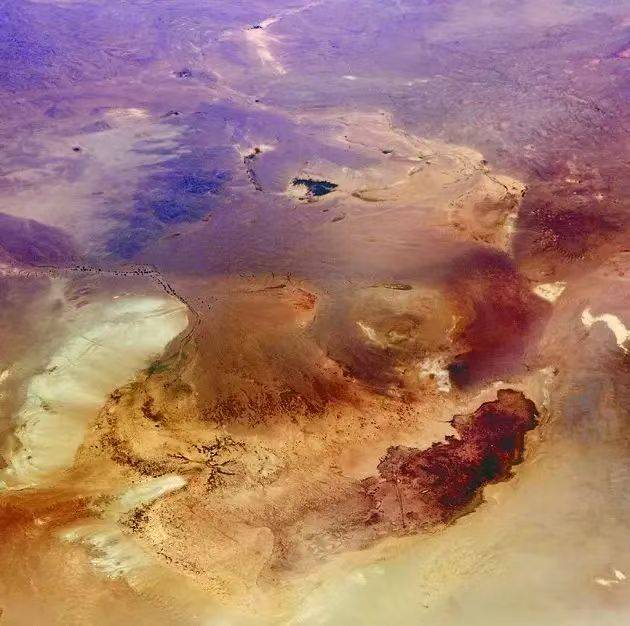

构成何俊杰高空摄影的点既可以是大海中的一个不知名的小岛,代表性作品如《岛的守望》,也可以是沙漠中的一块绿洲。其高空摄影的线性构图作品更多更盛,有的通过高饱和的色调如《夕阳下的伏尔加河》展现出炼金炉中金水流溢的效果,有的如《山岗曲流》《溯源》《大地之舞》突出大地河流优美线条;而《去罗马途中》《千岛》等作品通过大块不规则的水陆相间的地表形状呈现出地球本质性的生命形态和活力,镶嵌在大片蔚蓝色水域周边的绿叶般的陆地像是地球呼吸的肺叶,充满生机;《西伯利亚沙漠中的圣湖》给人如油画调色板一般的大地形式美感,这种“全景式凝视”是与大地自然最深请的对话,也传达拍摄者作为人类对自己生存的地球的无限热爱。而《大地奏鸣》《大地的调色板》《根蔓之舞》等作品,或将农田的色块进行几何拼接,或将海岸线的潮汐树影像进行概念的嫁接,这些作品本质上则是一种大地艺术的偶然性或计划性呈现,强调形式本身的美学自足性。而高空镜头下呈现的作品如《裸露的地表》《干枯的河床》《岛的守望》则给人一种诡异的审美体验,自然破坏和环境污染使得这种美学体验带有某种悲剧性,这种美源于破坏,迫使观众反思“美”与“伦理”的冲突。

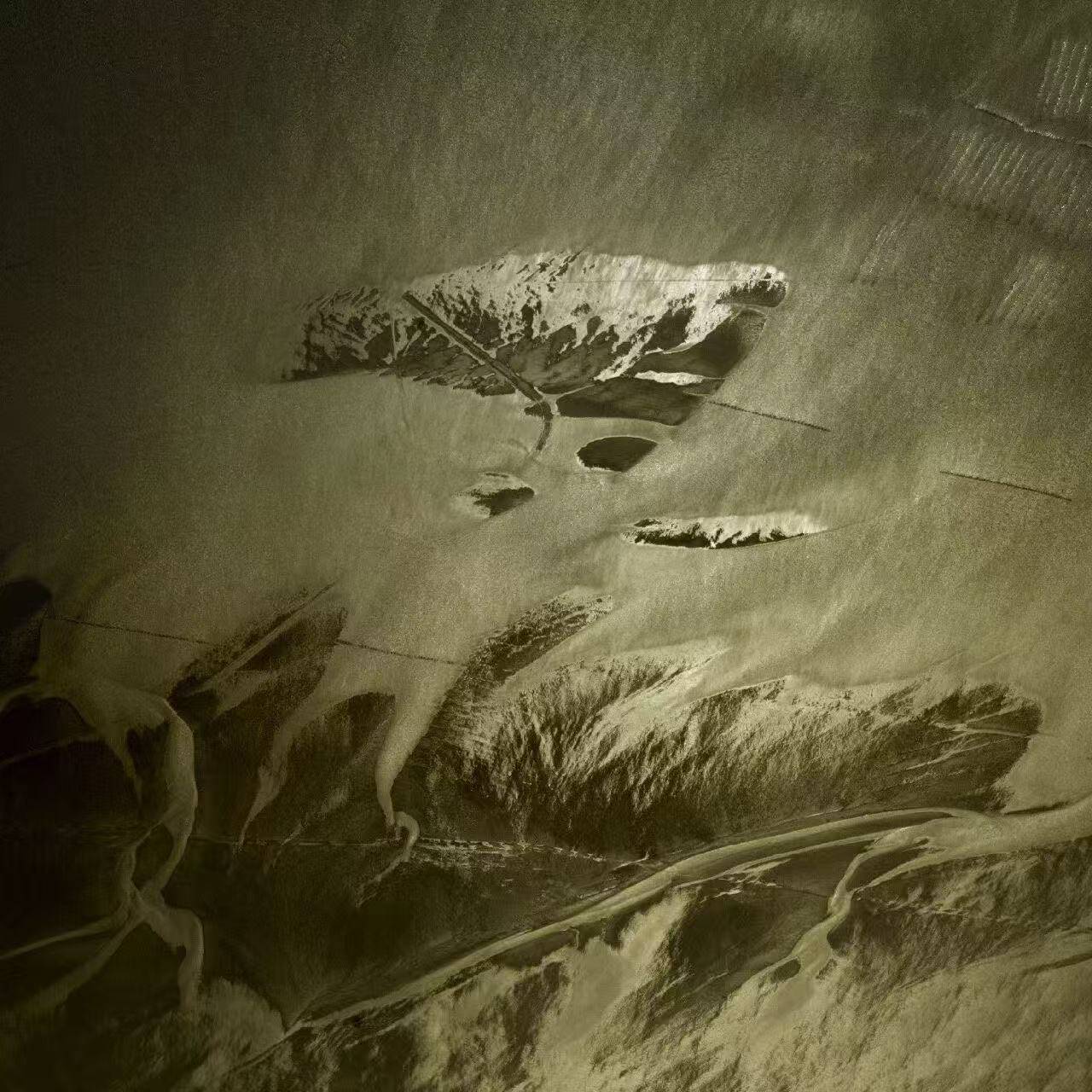

《铩羽》何俊杰摄

技术中介的真实性重构和艺术想象

摄影艺术的本质特征写实性在视角革命后,出现抽象性与形式美的极致化转化。高空摄影抽离了人类在地面的情感氛围和具体语境,通过镜头焦距、色彩算法甚至后期合成构建的“超真实”强调视觉抽象美感,是一种超现实的、图案化的、令人震撼的宏观真实,而非沉浸式的微观真实,旨在引发观看者的情感共鸣和哲学思考,是对传统摄影的“真实性”神话的非对抗性挑战。

高空镜头中的人类缩小为无意义的像素点,个体生命叙事被消解,形成无人之境的神境。何俊杰代表作《神眼》捕捉云雾与山脉的瞬间景观形成,是布列松所谓的决定性瞬间,也是创作者的选择性瞬间,实际上何俊杰在创作《神眼》时也是做了一个系列的图1到图4的连拍,最后选择了最符合艺术想象也最有艺术想象力的第4幅。如下图所示

高山云雾的刹那形成一只巨大的眼睛,这只深邃的眼睛正是大地之神的眼睛,它与人互相凝视,给人带来一种震撼性审美体验,其包含的神秘和庄严正是作品要唤起的人类对大自然的敬畏之情。

由于高空视角是日常状态下无法企及的,是通过摄像机中介实现的,很大程度上是一种技术的重构力展示,同时它也需要创作者高超的艺术天赋、洞察力和审美想象力才能实现,高空摄影并不全是视角立场的显现,而是更加强调了创作者的主体性,因为创作主体定义了什么被看见、如何被看见以及解释权,因此也重构了一种权力视角下的真实。这种“非人化”视角既带来视觉审美震撼体验,也可能走向异化,可能激发对人类中心主义的反思。

何俊杰摄

高空摄影的真实性重构是一个深刻的悖论,一方面它以前所未有的方式解释了世界的宏观真理和数据化本质,另一方面又因为它通过非人化的技术中介而常与权力结盟的视角遮蔽了地面的、具身的、充满人文细节的另一种真实,使人们认识到所有的真实都是特定视角下的事物,突出了视角决定立场,视角决定观看的对象。因此视角才是人们永不停歇的追寻。

何俊杰摄

基于东方文化的影像重构与审美

高空摄影的审美基础根植于中国人心中的传统文化、美学精神和哲学理论。中国古典文学中富有想象力的诗文作品,不断唤醒中国人心目中的东方美学想象。《山海经》中描写的意象在当代地理现实纪录中得到部分印证,而《红楼梦》以虚无写真实,以空灵写沉痛,太虚幻境石牌坊对联“假作真是真亦假,无为有处有还无。”揭示出世界的真实与虚无本质,都是这部作品超越时代的伟大之处。高空摄影时空的模糊性和虚构性的审美意象和这些文学作品有着异曲同工之妙,也是中国人高空摄影审美的文化基础。

何俊杰摄

高空摄影捕捉云雾、海洋、荒漠等无边际景观,大量使用空镜,画面意象的审美契合中国传统文化中的虚空美感。这与阳明心学“心外无理,心外无物”的观念有相通之处,世间万物,皆是眼中物,心中景,凡是所相皆是心相,即“你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”被看见、被记录才是最重要的。在何俊杰的高空摄影中,可以看多许多被冠以中国人熟悉的名称的作品,比如,源自李白诗句的《自古黄河天上有》《疑是银河落九天》;源自庄子《逍遥游》的“北冥有鱼,其名为鲲”的《鲲》《大鹏展翅》等,也可以看到貌似王阳明的山中之花,如《大地皇冠》等,正是创作者心中传统文化意象的真实显现。

深入混沌之境 何俊杰 摄

冰山、风暴、火山等自然力从高空看更显威严,但高空摄影产生的距离又使得人们心中的恐惧转化为审美愉悦,引发类似康德崇高美学的体验。面对山脉的绵延或城市的无限复制,人的想象力无法把握整体,进而唤起的是理性对无限的超越感、对恐惧的征服感,对神秘的敬畏感。

诠释的边界 何俊杰 摄

结语:高空摄影的美学双重性

高空摄影既是技术赋能的审美解放(开拓新形式、新视角),也是现代性困境的镜像(生态危机、权力监控、人类中心主义)。或许高空摄影的真正价值,在于它同时提供“抽离”与“介入”的可能——既让我们以局外人身份冷静审视世界,又通过震撼的视觉经验唤醒对地球的共情与责任。这种张力本身,正是其美学深度的来源。何俊杰高空摄影为这一美学精神的拓展和延伸提供了有一个鲜活的样本。

(作者张利系浙江越秀外国语学院副教授、博士)

责编:鲍泓霓