原创 一看、二闻、三品,简单3招教你辨别出茶叶好坏,六大茶类都适用

丨本文由小陈茶事原创

丨首发于搜狐号:小陈茶事

丨作者:村姑陈

《1》

有位茶友问,村姑陈,喝茶是不是很看天赋。

我问他,何出此言?

他答,有人光看便能看出茶叶好坏,但自己都把茶喝到口中了,也难辨真假,喝不出名堂。

我笑道,一观一嗅便能判断品质高低,并非什么大师境界。

喝得多了,普通茶客也能如此。

正如诗文创作虽然需要天赋,但亦有格律韵脚可循一般。

品茶鉴茶,纵使难以一步登天,却也有一套共通的方法。

本是同根生,六大茶类,其实都有共性。

利用这些共性,我们可以总结出一个鉴别茶叶好坏的通用步骤。

村姑陈将它分为了三招,今日便分享给各位茶友。

掌握这些要领,不用看天赋,新手也能轻松鉴别劣质茶。

《2》

第一招:看外观。

对茶叶的第一印象,来自眼睛,只看干茶,就能获得不少有用的信息。

看干茶外观,主要看两点,形态特征和颜色。

虽然不同的茶叶形态千差万别,或扁平或饱满,或细长或卷曲,但依然有共同之处。

优质的茶叶,不会出现大规模的碎叶,更不会出现杂质。

干度合格的情况下,茶叶易碎,在包装、运输的途中难免出现碎叶,这是正常的。

但当碎叶数量过多,甚至远超完整叶片的数量时,基本可以断定这款茶叶的品质较差,算不上佳品。

杂质就更不用说了,作为冲泡入口的东西,茶叶中若是出现杂质,譬如老梗老叶、小木棍,甚至蚊虫等等,光是看着就犯恶心,更别提喝了。

这样的茶叶,是毫无疑问的低端茶。

另外,不同品类的茶叶,虽然制茶工艺大不相同,但终归都得经历“干燥”这一步骤,以求在最大程度上降低茶叶的含水量。

否则,叶内的含水量太高,茶叶容易生出水味、闷味,也影响后续的存放。

工艺到位、干度达标的茶叶,用手轻轻触摸,应该是干爽的,稍微一捏就能碎成茶渣。

如果感觉茶叶发软有韧劲,不容易折断,则说明茶叶中的含水量太高,要么工艺不到位,要么储存没做好。

看完形态特征,再看颜色。

颜色这方面,要根据具体的茶类来判断,不能一概而论。

在一些人的印象中,白茶、红茶、绿茶,就该茶如其名,是白色、红色、绿色的。

这样的判断太过片面武断。

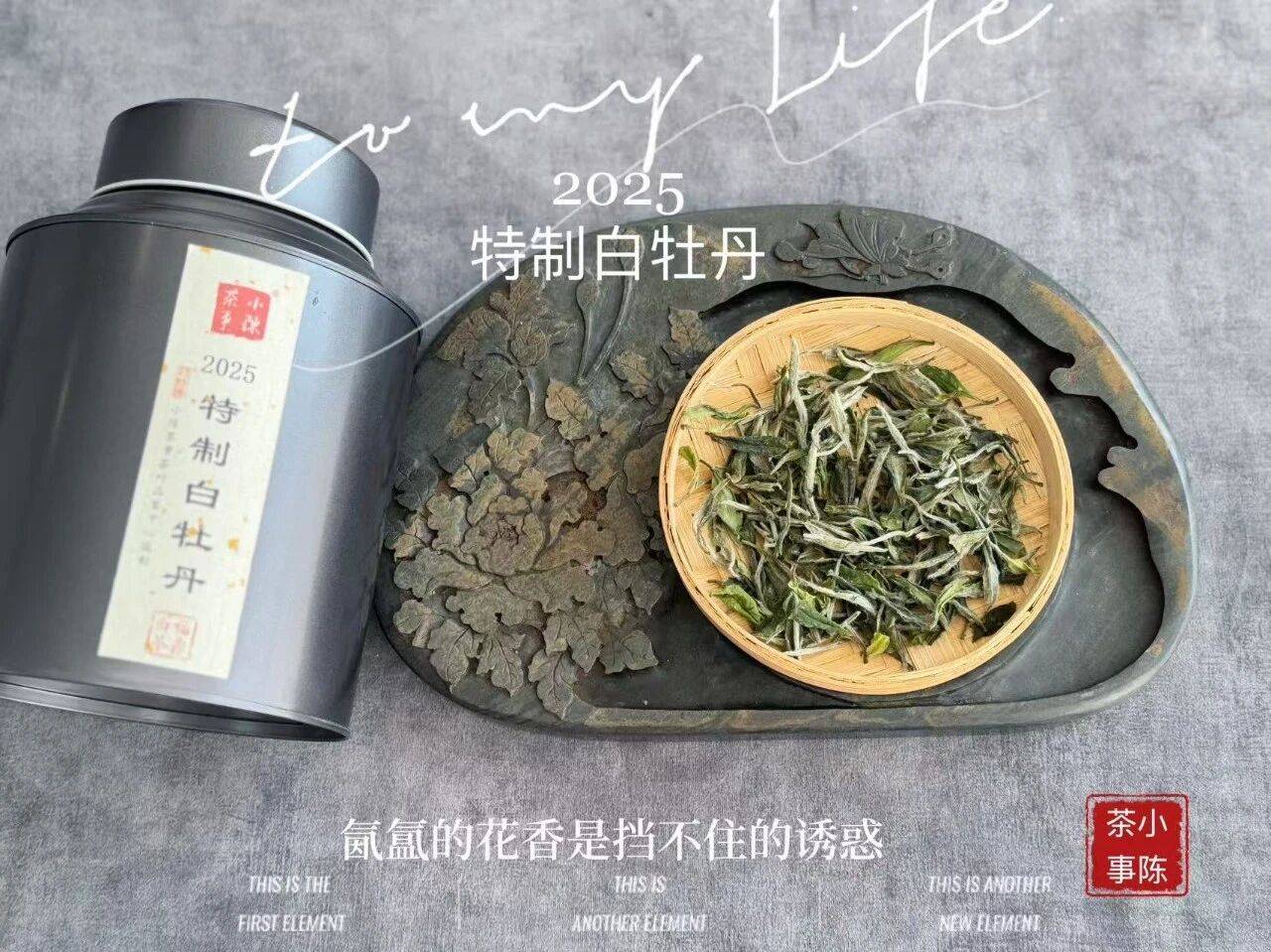

白茶中的“白”来自白毫,在以芽头为原料的白毫银针中最为明显,而一芽三叶、四叶的寿眉,则多以绿白色、五彩色为主,并不全是白色。

红茶发酵程度高,条索的颜色通常是暗黑色或褐色,也不是红色。

绿茶也不是越绿越好,真正优质的龙井茶,都是黄绿色的。

抛去刻板印象,看茶叶颜色,主要看色泽是否自然、鲜活。

好茶向来充满生机,而劣质茶的颜色往往死气沉沉、黯淡无光。

《3》

第二招:闻香气。

香气是茶叶的灵魂,喝茶不喝香,滋味少一半。

闻香气的时候,我们可以具体从以下三个方面感受。

首先是闻干茶香。

打开包装,先屏住呼吸,再深吸一口,仔细感受。

好茶的干茶香,一定是清新、馥郁、自然的,标志性的香气不会少,例如白茶的毫香,绿茶的清香等等。

如果闻到的是明显的怪味、杂味,或是香气过分刺鼻、浓郁,那这茶的品质肯定有问题。

其次,在冲泡过程中闻香,是品茶时的一大乐趣,也是鉴别茶叶品质的手段之一。

注水出汤后,可以闻盖香、闻挂壁香、闻叶底香。

虽然这些香气表现各有不同,但只要是好茶。无论从什么角度闻,香气都是令人愉悦的、干净的,不会有杂味、异味。

但凡闻到一丝杂味、异味,或者任何令人感到不适的气味,茶叶的品质都值得怀疑。

最后,要感受茶汤中的香气。

内质丰厚的好茶,香气会实打实地落到汤水中。

喝的时候能感受到香,茶汤咽下后,回味里也有茶香,真正做到“唇齿留香”。

而不是闻起来很香,喝起来却没什么味道。

这种“香水分离”的茶,品质都好不到哪去。

《4》

第三招:品茶汤。

茶喝到嘴里的滋味,是不会骗人的。

一杯好茶汤,会给人一种饱满、有内容物的感觉。

具体来说,就像喝鸡汤和喝清水的区别,好茶的茶汤,因为内含物质丰富,一定是有厚度和稠度的。

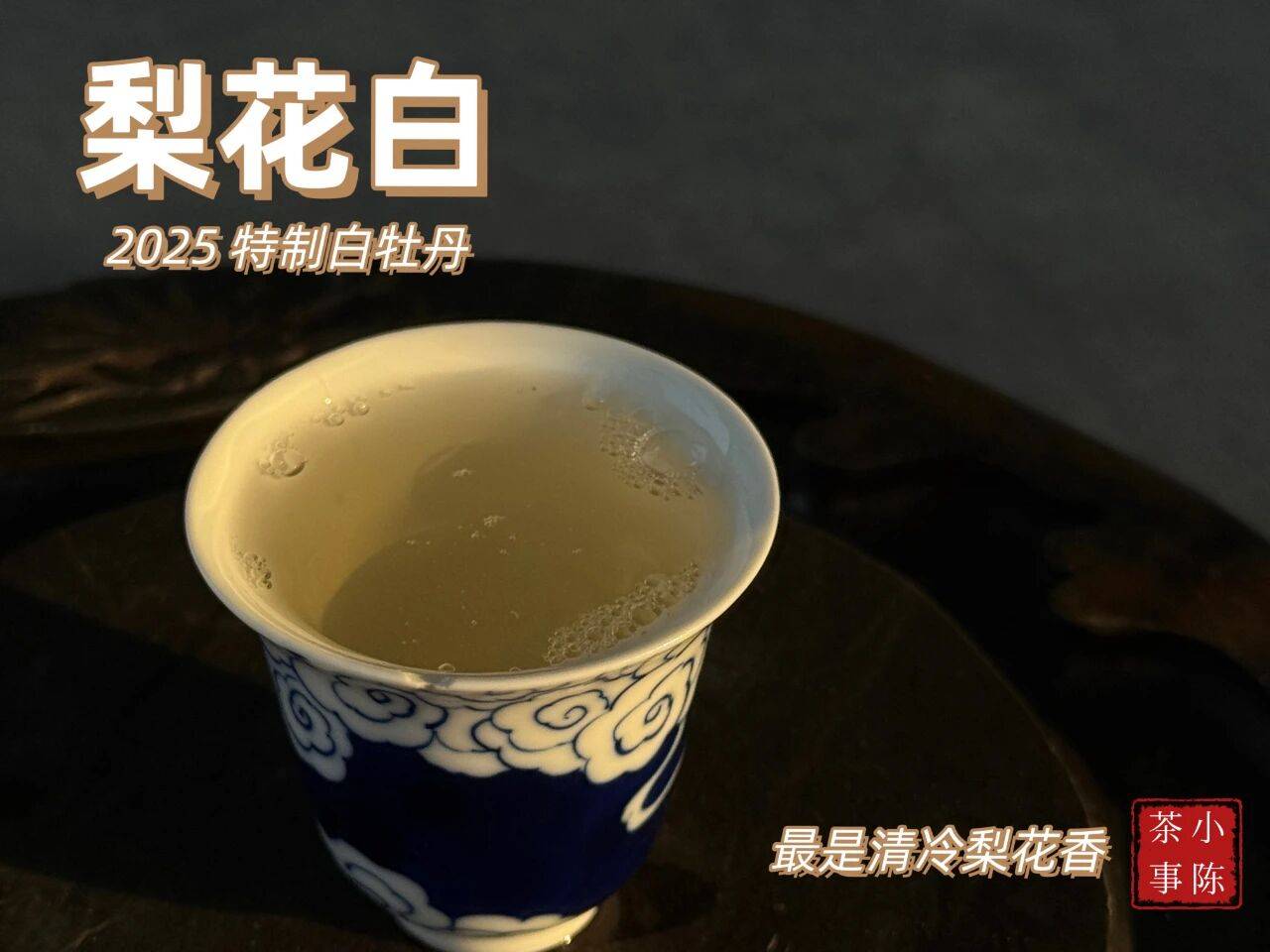

品质上乘的白茶,冲泡出来的茶汤甚至会呈现出一种类似果冻的半固体状态,喝起来稠滑似米汤。

茶汤中的内含物质丰富,滋味自然丰富协调,不会单一寡淡。

茶汤入口之后,顺滑度也会清晰地展现在舌面。

好茶的茶汤应该是细腻顺滑的,饮后喉间畅快,不会出现喉咙发干、发紧的“锁喉感”。

虽然老话常说,不苦不涩不是茶,但如今,不苦不涩才是好茶的标准。

一款原料优质、工艺到位、储存得当的好茶,喝起来是不会有明显的苦涩感的,除非冲泡失误。

或是个别树种,本身自带清苦的滋味。

但无论如何,好茶的苦涩感会很快转化为回甘,不会长时间停留在舌面上。

既然提到了回甘,就再来聊聊回甘生津。

茶汤咽下后,口腔中自发地产生甜味、分泌唾液,这就是回甘生津。

好茶的回甘生津都是持续而明显的,让人喝完一口,还想接着再喝,欲罢不能。

《5》

午后喝茶,最是惬意。

尤其近来的天气,微风不燥,端着茶盘在窗边喝茶,阳光刚好穿过纱帘打在茶具上。

玻璃公道杯装着的茶汤中,茶毫漂浮,点点银光清晰可见。

白毫是白茶的标配,若汤水中见不到白毫,白茶的品质就算不上好,这也是鉴别白茶品质的技巧之一。

真要说起来,鉴茶技巧何其之多,一篇文章难以言尽。

但只要掌握以上“一看二闻三品”的基本功,已经能避开市面上八成的劣质茶了。

学茶哪有一帆风顺,剩下两成,要靠茶友们自己在实践中积累。

原创不易,如果您觉得这篇文章对您有帮助,请帮忙点个赞。

关注【小陈茶事】,了解更多白茶,岩茶的知识!

小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔,已出版白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年已经累计撰写超过6000多篇原创文章。