书超江苏|黄正明:书法是我们灵魂的外在的展现

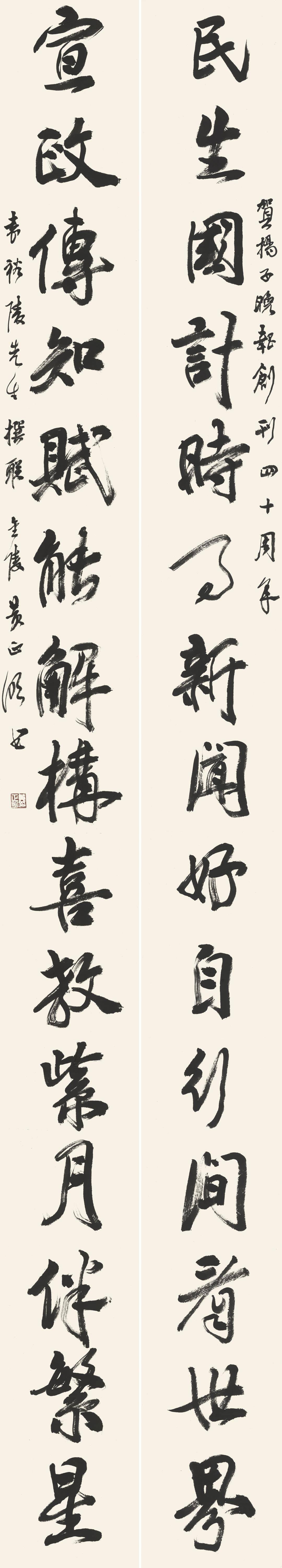

“书超江苏,希望我们的书法能像苏超一样的火热。”在南京大学教授、硕士生导师,江苏省书法家协会副主席、江苏省直书法家协会主席黄正明教授的书斋里,他挥毫写下了由南京市楹联家协会主席袁裕陵创作、贺扬子晚报创刊四十周年的楹联“民生国计时事新闻好自行间看世界,宣政传知赋能解构喜教紫月伴繁星”,并为书超江苏送上了祝福,“书超意义非凡,在书写学习翰墨之中,感受中国艺术之美,感受中国传统文化之美,感受中国文字之美。”

爱好和工作结合是莫大的荣幸

黄正明既从事书法创作,同时也从事书法艺术的教育和研究,还主编了《中国书法鉴赏》《中国书法通论》《书法鉴赏》《书法教程》等高校教材,是一位集创作、教学、理论研究、鉴赏为一体的书法家。“我觉得爱好能和工作相结合是一个莫大的荣幸,这也让我感到生活充满阳光,充满了乐趣。”黄正明走上书法创作研究之路的过程并不复杂,父亲是他的启蒙老师,“我父亲字写得比较好,虽然谈不上是书法家,但对我一生都产生了很大的影响,这也是榜样的力量。”

受家庭环境的影响,他从小就喜欢书法,亦勤加练习,很早就在家乡扬州小有名气了,“这是我走上书法道路最早的一个受到鼓励的案例,我现在做艺术教育工作,所以我也深知寓教于乐、用鼓励的方式引导青少年学习的重要性。”上了大学后黄正明学习中文专业,自然而然的积累了更多文史哲方面的知识,“我觉得书法不单单只有技法,更多的是要有学养支撑,有文史哲等方面的综合能力支撑。”

作为一名大学教师,站在讲坛上的他所传授的也不仅是书写的技法,还拓宽了中国书画鉴赏、收藏等多方面课程,而且在招收研究生时,黄正明尤其偏爱跨学科的学生,“比如说现在在艺术品投资收藏市场中,经常会产生法律上的问题,那么既有法律背景又有书画鉴赏能力就能更好的解决问题。”从南京大学对学生的课程规划上来看,学校也比较倾向于培养学生跨学科应用的能力,一方面,孙晓云主席率先在南大开设了大美汉字课程,从汉字的角度诠释中国书法、文字、文学之美,另一方面,南大还开设了人工智能课程,“这两门课是希望全校学生都要修的,希望当代的大学生在传统文化和现代科技两方面都有所受益,那才能成为适应当下社会需求的大学生。”

好记性不如烂笔头,一定要多写多记录,这既是黄正明对自己的要求,也是他对学生的要求,“我要求我们研究生做日记,最低限度也要做周记,最好是用毛笔来写,保持书写状态,手才不会生。”在他看来,中华民族文字和书法是有自己独特的魅力的,保持书写的习惯对培养人的审美和想象思维都有很大帮助,“比如书超的书字,上半部是一只手抓着一支毛笔,下半部分的日字是一沓纸,这个字是非常形象的。”很多字不去动笔书写,很难感受到字与字之间的空间感和位置,“要找到文字的空间感,手上的表达就会更加富有变化,更加丰富,更加的有艺术性,这样才更能成为一件完整的书法作品。”

书法不可有“俗”气

书法美术评论家胡正良曾评价黄正明的书法有“正大气象”,具有集思想高远、意境高邈、标准高严、能量高迈于一体的文化标识和时代气韵,其书法创作具有十分鲜明的个性风格,作品具有篆书的阳刚之美、隶书的规范之美、正书的端庄之美和行草的俊逸之美,有着很高的观赏性和艺术性,这与黄正明一直所追求的书体书风有很大关系,“个人风格的形成需要很多年的积累,每个人都要找到自己的一个艺术表现路径,我追求比较雅致的书风,我不喜欢太污浊的状态,也不希望有太多的火气,这可能与我的状态和爱好有一定关系。”

黄庭坚说:“士大夫处世,可以百为,唯不可俗,俗便不可医也。”这里说的是做人,写字也是如此。清王概说“笔墨间宁有稚气,毋有滞气;宁有霸气,毋有市气,滞则不生,市则必俗,俗尤不可浸染。”俗气乃书法之大忌,黄正明注意到,现如今短视频平台上各种写书法的视频层出不穷,但质量良莠不齐,有的写得不错,但很大一部分写得俗不可耐,“我一再强调不可有俗气,俗气出现往往在于我们审美不够高,没有吸取足够多优秀的经典。”

很多书法短视频也是快餐文化中的一种,可能好吃,但吃多无益,不管是书法也好,还是文字、美术、音乐等方面的审美,这样的快餐吃多了都不是好事,只有提高自身的审美,民族的审美才会提高,人的精神气状态才会不一样。“书法是我们精神的一个外化展现,充分的吸收传统文化的精髓,合理的转换到你的创作过程中,这样才能充分的体现出一个艺术家的审美观。”

书法之俗气不仅仅会出现在业余书法爱好者身上,一些专业的书法展览中亦有,比如一些书法展览的展板上出现的扫把书,看似很有力度,但尾巴拖得像流星一样,并不美观,“我多次在不同场合提到过这个问题,尽量不要使用这种俗文字,因为它的影响力度非常大,后果也非常严重,会降低我们对书法的审美,还不如用规范的黑体、宋体呢,反而显得端庄一点。”对于书法家和从事书法艺术教学的人来说更是如此,摒弃俗气是书法教育者的责任之所在,“我觉得我们一定要带着学生去向经典、向传统引导,何为好何为不好,也希望广大书法专业的人能够努力在网上发声,引导大家向经典学习,向优秀的传统书法名家名作学习,而不要追求一时的简单时尚。”

中国书法需要更大的传播平台

这些年来,黄正明参加了不少国际文化交流活动,前往海外多个国家交流中国书法艺术,去年他去了德国、英国、日本等国家,弘扬中国传统书法之美。在海外的书法教育实践中,他注意到海外书法教育是一个短板,“很多在海外的华裔已经到了第二代、第三代人,他们非常渴望能够得到中国书法教育,但实际上这部分师资非常少。”

今年年初,黄正明前往英国谢菲尔德大学做了一场书法讲座,现场观众中有不少人是华裔,热情十分高涨,“因为他们在当地听不到这样的书法讲座,也很难接触到这样的书法实践,得不到长期的训练和学习,所以说我们海外的书法教育实际上还是存在很大空缺的。”黄正明也一直在思考自己能够做些什么,“我想以后在书法文化上做更多传播工作,能够尽可能的覆盖更多受众,或者通过线上、网络等方式,把书法的影响力推得更广,从书法的技艺到书法史、书法鉴赏、书法理论等等方面开始,让大家感受中国文字之美、中国书法之美,让那些得不到书法教育资源的人也能够有机会接触到中国书法。”

不仅是在海外书法教育资源稀缺,实际上在国内,书法教育资源也并不均衡,偏远地区的学校书法教育相较于发达地区就薄弱很多,“我们身在江苏,这里是一个书法文化底蕴深厚、师资力量发达的地方,我今年也到了甘肃,感受到那里书法爱好者也很多,但他们的书法资源就没有那么充足。所以我想可能需要一个更好的平台来辐射全国乃至全世界,这样才是真正的能把中国传统艺术、传统书法传播传承下去的一个方式。”

扬子晚报|紫牛新闻记者 沈昭

视频|沈昭