艺术融生活,生活映艺术——著名画家刘应雄的艺术生活

艺术融生活,生活映艺术——著名画家刘应雄的艺术生活

文/徐勇

艺术与生活,从来不是割裂的孤岛。对于著名山水画家刘应雄而言,数十载的笔墨耕耘始终围绕着一个核心:从生活中汲取艺术的养分,再以艺术反哺生活的厚度。他从九嶷山的晨雾中走来,带着潇湘水系的灵动,走过三湘四水的褶皱,迈向世界的山川湖海,最终在宣纸上构建出一个既扎根大地、又超越具象的精神家园。这种“艺术重生活,生活赋艺术”的辩证共生,正是他艺术生命的底色。

一、九嶷底色:生活是艺术最初的基因

1963年,刘应雄生于潇水之源的九嶷山下,舜帝文化的氤氲与湘南山川的灵秀,是他艺术生命最早的“孵化器”。少年时与伙伴们上山写生的经历,让“山的厚重、水的灵动”不是课本里的形容词,而是指尖能触摸的岩石肌理、耳畔可听见的溪流叮咚。这种对自然的直观感知,潜移默化地塑造了他对山水的敬畏——不是将其视为创作的“道具”,而是视为血脉相连的“故土”。

“每次回家乡,故地重游,总期待找到纯粹的真山真水。”这份眷恋化作创作的执念,让他立志画出“可居、可游、可赏”的潇湘山水。在他看来,“可居”是生活的温度,“可游”是自然的生机,“可赏”是艺术的升华。为了这份承诺,他从潇湘源头出发,沿着湘江流域一路采风,将潇水的清澈、湘水的壮阔、洞庭湖的浩渺一一收入画囊。那些带着晨露的写生稿、沾着泥土的速写本,最终凝结成《湘山湘水湘情——刘应雄水墨写生画集》,字里行间都是对生活最质朴的回应。

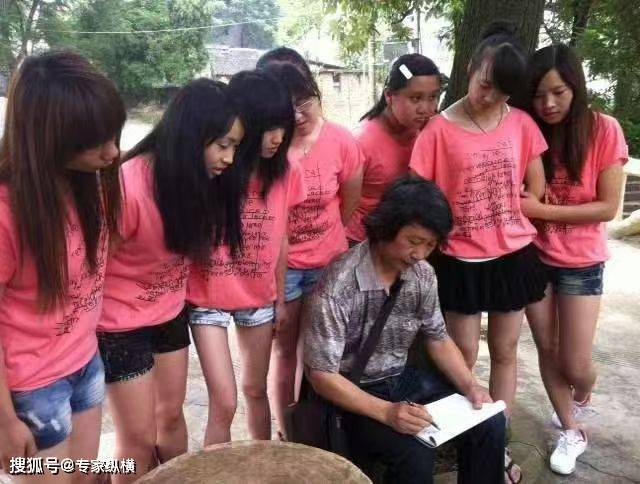

生活对他的馈赠,远不止于视觉素材。九嶷山的舜德文化教会他“重情”,这份特质让他的采风之路始终带着人文温度。“每到一地总是游山玩水交朋友”,在他眼中,山水不仅是风景,更是承载着当地人生活与情感的容器。他会在漓江边听渔翁讲潮汐的规律,在黄山腰与挑夫聊云雾的变幻,这些带着烟火气的对话,让他的山水超越了“形似”,有了“神似”的灵魂。正如他所说:“家乡的山水风情给了我丰富的素材,多年的笔墨耕耘帮助我提高了境界。”而境界的提升,恰恰源于对生活细节的珍视。

二、笔墨修行:艺术是生活的审美升华

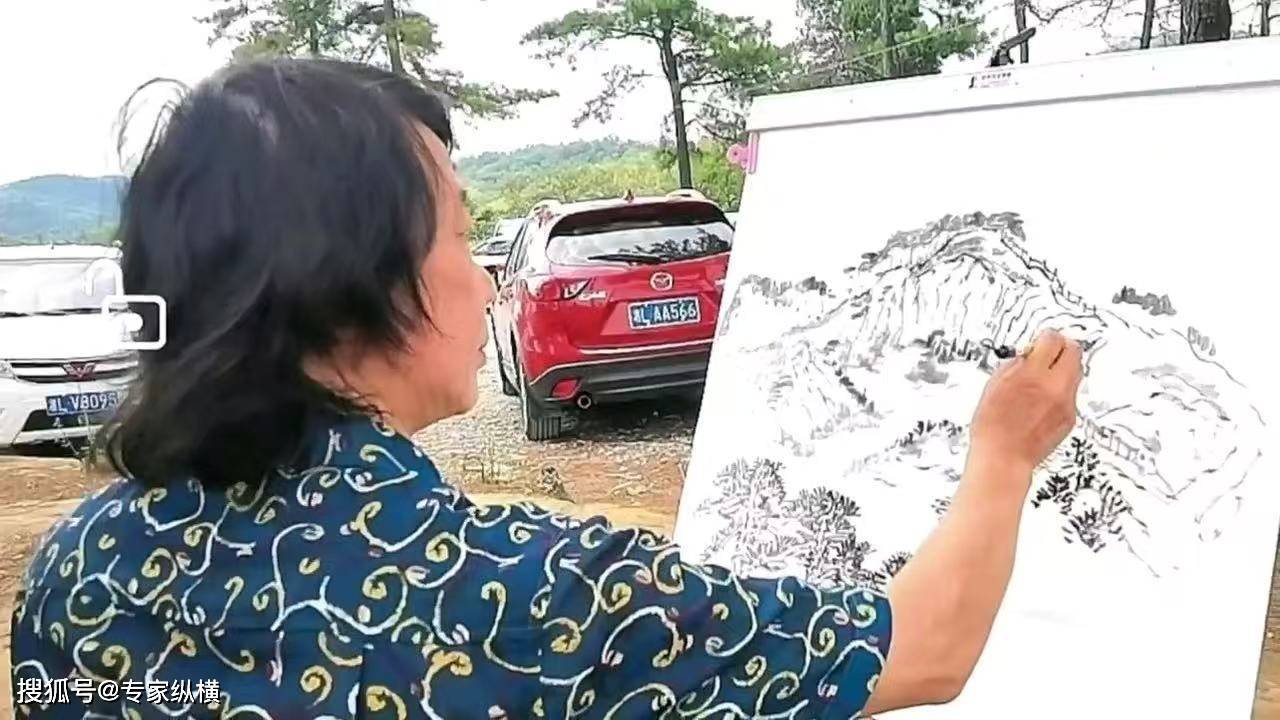

艺术对生活的改造,在刘应雄的创作中体现为一场持续数十年的“审美修行”。他不满足于对自然的简单复刻,而是以笔墨为刃,对生活场景进行“重构”,让平凡山水成为承载精神的载体。这种升华,在他的“新潇湘八景”与《万里长城十三关》系列中展现得淋漓尽致。

“潇湘八景”是中国绘画史上的经典母题,历代画家多“造心境而写意趣”,鲜少以实景为凭。刘应雄却反其道而行之,带着画板走遍湘江沿岸,从岳阳楼的洞庭暮色到橘子洲的江天暮雪,逐一实地写生。他不仅记录“江天暮雪”的雪景形态,更捕捉雪中渔翁收网时的体温;不仅描绘“渔村夕照”的光影变化,更融入炊烟袅袅的生活气息。在《潇湘八景》八条屏中,苍茫的远山与近岸的渔火形成呼应,雄浑的笔触里藏着生活的细腻——这种“实景写生+意境升华”的创作理念,被评论家龚旭东赞为“提出了中国水墨山水创作的新思考”。

如果说“新潇湘八景”是对地域生活的审美提炼,那么《万里长城十三关》则是对历史生活的艺术重构。当网友建议他创作长城时,他没有陷入“千城一面”的套路,而是以生活的逻辑追问:“长城是一块一块砖砌成的,应该表现它的建筑特点;关隘因地理位置不同,应有不同特征。”为了还原这份“不同”,他查阅史料、比对地图,甚至通过卫星图像观察各关隘的山川走势。画山海关时,他突出“老龙头直入大海”的地理特质,让“天下第一关”的雄奇有了实证;画娘子关时,他融入“小桥流水人家”的江南意趣,呼应平阳公主驻军的历史典故;画阳关时,他以流沙掩埋的残垣断壁,诠释“西出阳关无故人”的苍凉诗意。

三个月的创作,他不仅画出了十三关的形态差异,更画出了每一块城砖里的生活故事——戍边将士的乡愁、丝路商旅的期盼、朝代更迭的沧桑。这种从“物质存在”到“精神象征”的跨越,正是艺术对生活的升华。正如他所说:“通过艺术视角重构日常生活,将平凡山水场景转化为审美体验。”在他的笔下,长城不再是冰冷的建筑,而是活着的历史;潇湘不再是地理概念,而是湖湘精神的图腾。

三、心游万仞:生活与艺术的双向奔赴

刘应雄的艺术版图,从未局限于湘楚大地。“路漫漫其修远兮”,他带着对生活的好奇与艺术的执着,从三湘四水走向大江南北,再跨出国门,在世界的坐标系中完成生活与艺术的双向滋养。

“作为中国画家,在传承传统文化的同时一定要放眼世界。”这不是一句口号,而是他身体力行的实践。几十年来,他的足迹遍布欧美亚非几十个国家:在意大利感受文艺复兴的人文之光,让光影处理融入水墨晕染;在墨西哥观察玛雅文明的石刻,为山体皴法增添异域质感;在瑞士阿尔卑斯山写生时,将雪峰的凛冽与潇湘云雾的温润对比,提炼出更丰富的笔墨语言。这些跨文化的生活体验,没有让他的艺术“失根”,反而让他更清晰地认识到“中国山水”的独特性——正如他在吸收伦勃朗光影技法后,反而更强调水墨“虚实相生”的意境,让《雪山图》既有西方绘画的立体感,又不失东方美学的空灵。

这种“放眼世界”的生活体验,最终反哺为艺术的格局。他创作的“中国名山系列”,既有黄山的奇松云海、泰山的雄峙天东,也有阿里山的苍翠、昆仑山的苍茫。在他看来,“名山”的定义不在排名,而在“当地有一定的影响,有着传奇的故事吸引人们常常去游览”。这种对“生活影响力”的重视,让他的名山系列超越了“地理图谱”,成为一部承载多元生活方式的视觉史诗。

更难得的是,他将生活中的“行走”转化为文化传播的桥梁。在国外采风时,他不仅吸收异域文化,更主动推介潇湘文化——将九嶷山的传说讲给意大利画家听,把《新潇湘八景》的画册送给法国策展人。这种双向的文化交流,让他的艺术既有“民族性”,又有“世界性”,正如他所说:“世界各国的文化交流,正在不断增强相互了解和相互吸收。”

从九嶷山的少年到享誉画坛的大家,刘应雄的艺术之路始终印证着一个真理:生活是艺术的“源头活水”,艺术是生活的“精神灯塔”。他在山水间行走,是为了让生活更丰盈;他在宣纸上挥毫,是为了让丰盈的生活绽放审美之光。这种“艺术重生活,生活赋艺术”的共生之道,让他的笔墨永远带着温度,让他的山水永远住着灵魂。路还在继续,他的画笔与脚步,也将在生活与艺术的交响中,不断谱写出新的篇章。(作者徐勇系资深媒体人)