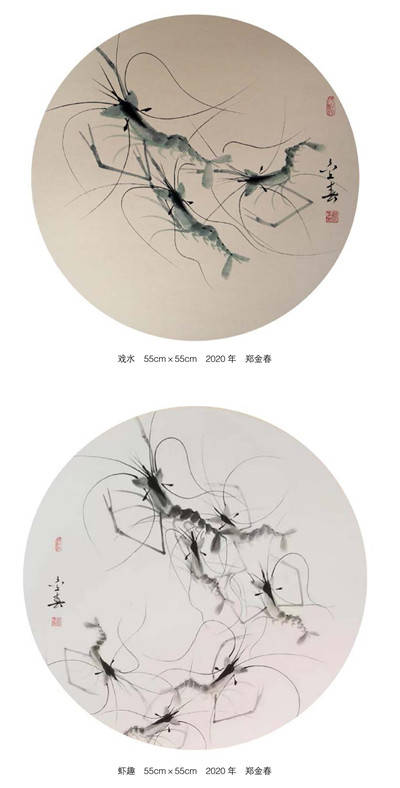

【艺术赏析】郑金春虾画艺术初探(一)

(作者:资源经济学家、哲学研习学者、《澳门导报》专家库顾问 唐咸正 )

一 用什么理论作指导进行探讨

没有优秀理论作指导的探讨,是低水平,以至瞎子摸象式的探讨。

中国的优秀理论是什么?就是发源于中国,一直在中华文化这块沃土上茁壮生长,并不断发扬光大的 “意象论”。

该理论在美学领域的具体化,即审美意象论。其基本内容是:中国古典美学认为,“意象论”及其基本结构:“意”和“象”的统一,在美学领域则具体化为“审美意象论”及其基本结构:“情”和 “景”的统一。

它还强调,对于审美意象来说,“情”和“景”是不可分的:景无情不发,情无景不生。离开主体的 “情”,“景”就不能显现,就成了“虚景”;离开客观的“景”,“情”就不能产生,也就成了 “虚情”;在这两种情况下,都不能产生审美意象。只有“情”“景” 的统一,才能构成审美意象。而审美意象则是艺术的本体和灵魂。

那么,又是什么原因导致意象理论起源于中国,而不是古希腊或其他文明古国呢?这是因为与相对于古希腊文化崇尚逻辑理性(在希腊人眼中,理性就是太阳光下的“真善美” )的传统不同,中国传统文化具有两大鲜明的特点:

其一,“尚象” 。《周易》就是以 “观象制器”的命题来解说中国文化起源的;中国文化基本符号的构成有一个独有的特点:语言与意象平行互补。

这个“言象互动”的符号系统,作为中国传统文化观念的载体和交流媒介,深刻地影响着传统文化观念的形成和传播,影响着中国人的思维方式和行为方式;《易传》的《系辞》上有一个“言不尽意” 论,此论是“圣人立象以尽意”,确立《易传》整个意象符号系统的理论前提;中国文字是以“象形”为基础推出自己的构字法的;中医倡言 “藏象”之学;中国天文历法重讲“观象授时”;中国美学以 “审美意象”为核心范畴,将“意象具足”视为普遍的审美追求;如此等等。

这个 “尚象” 特点为中国意象理论的观物取“象”(“自然物象”,即所谓的“眼中之象”)和营构喻(或寓)“意”的观念性形象(即所谓的“胸中之象”)以及物态化的形象(即所谓的“手中之象”,或“载体上之象”),奠定下了丰富的思想和实践基础。

其二,“悦乐” 。这里,首先要明确:中国旧时的所谓 “乐” ,其内容包含得很广。不仅所有的艺术门类都包含其中,甚至于连仪仗、田猎、肴馔等都可以涵盖。总之,凡是使人快乐,使人的感官能够得到享受的东西,都可以称之为“乐”。这样的 “悦乐” 精神在中国哲学的儒、道、释(在中国,其禅宗的影响最大)三大主流中,全部洋溢着。虽然因为三家各自侧重承担的社会功能有所不同(儒家重在 “治国”,道家重在“治身”,释家重在 “治心”。)致使它们的 “悦乐”各有不同:儒家的悦乐导源于好学、行仁和人群的和谐;道家的悦乐,在于逍遥自在、无拘无碍、心灵与大自然的和谐,乃至于由忘我而找到真我;禅宗的悦乐则寄托在明心见性,求得本来面目而达到入世、出世的和谐。由此可见,尽管三家乐想乐为的“和谐”内涵各有不同,但要力求达到的各自的“和谐”,实在是三家悦乐精神的核心。

而且,和谐原本就是音乐用语,有和谐就有悦乐。儒家还提出 “善美统一”论,认为“善”和“美”不仅可以共存,还可以相辅相成。再则,儒家的审美形态是“中和”,其内层是仁,外层是和。一个人能尽仁(善)达到了“践形”的境界,则其表现于外的一言一行都会体现出和谐之美。

以上所述表明,“悦乐”这个特点大大的丰富了意象理论之“意”(意思,情感)的内涵,还使得审美观和伦理道德观统一了起来,进而,导致这个理论在推进社会进步上,其作用能得到更大的发挥,同时也使自己得到更好的传承和创新光大。

中国传统文化正是因为具有“尚象”和“悦乐”这两大特点,才使得中国成为意象理论的发源地和持续传承及发扬光大的沃土。

中国古典美学还在其长期艺术创作的传承和创新实践中,探索总结出 “艺术意象” 生成的三阶段理论。这里以画竹为例,并将郑板桥的画竹三阶段论概括如下:第一阶段,获得眼中之竹,即自然物象——竹子。他说:“江馆清秋,晨起看竹,烟光、日影、露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃,遂起画意。” 他所看到的竹(即眼中之竹),不是 “光竹”,而是特定时空环境中,以竹为主体的一幅美景,并触景生情,产生画意;第二阶段,产生胸中之竹,即画家脑际浮现出来所欲画之竹的形象。这期间,作者会因入情太深而进入 “物我双忘” 的幻觉境界,其“情”与“景”会突相融合,而形成画家的 “审美意象”;第三阶段,生成画家手中之“竹”(即落笔画成之“竹”),此“竹”由画家创构的形式符号系统构成。不同物象(如“竹”与“虾”之别)的形式符号系统必然会有区别;那怕同是“虾”,也会因画派以至画家不同,各自所创构出来的形式符号系统也会有所不同;当画家将“审美意象”物态化时,受灵感的驱使会对意象雏形进行“倏作变相”的艺术改造,最后定型为画纸上的 “艺术意象” 。

艺术意象在其源远流长的发展史中分化出多种类型。北京大学美学教授叶朗在其《现代美学体系》(北京大学出版社,2002.北京)第三章第三节之四,对审美意象的分类考察中(见该书第115~135页),主要着眼于意象生成过程中“意”与“象”的关系,亦即“自我” 与“世界”的关系,而将审美意象分为三类:兴象、喻象(还进一步分出三个小类:比喻喻象、象征喻象、神话喻象)和抽象(即非再现、非概念、非喻体,且无物象表达形式的抽象艺术。)他还区分出一种特别富有形而上意味的类型——意境(又称“境界”)其内涵和外延详见本文最后一个小节:(4)处于初创阶段的意境虾画。

有了以上审美意象理论的基础知识,笔者就可以与郑先生的虾画爱好者一起来揭示先生在继承和发扬光大审美意象理论及其实践上作出的贡献了。(来源:澳门导报 连载1-3内容)

(未完待续)