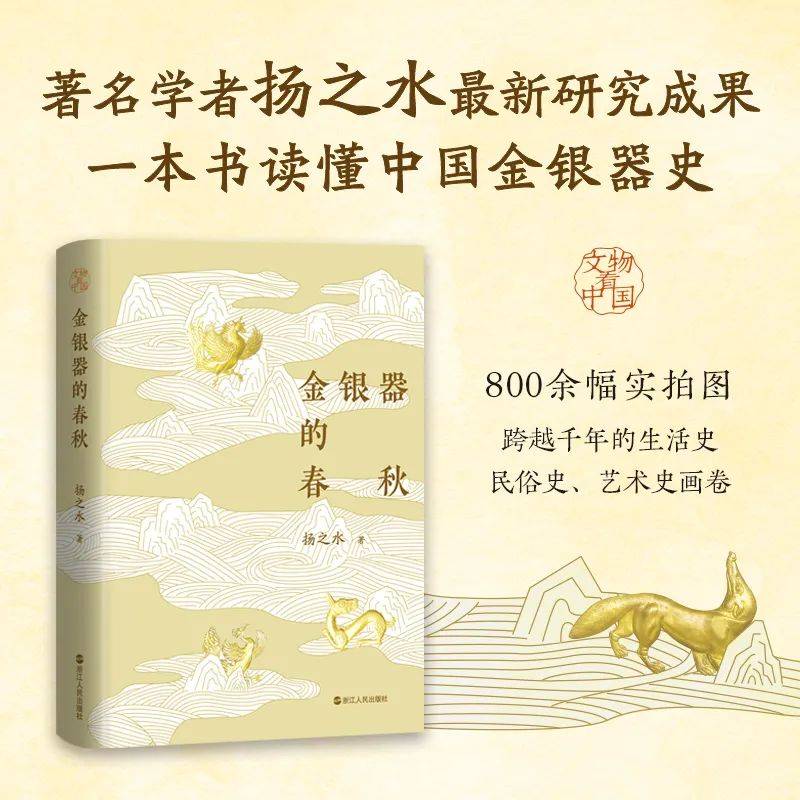

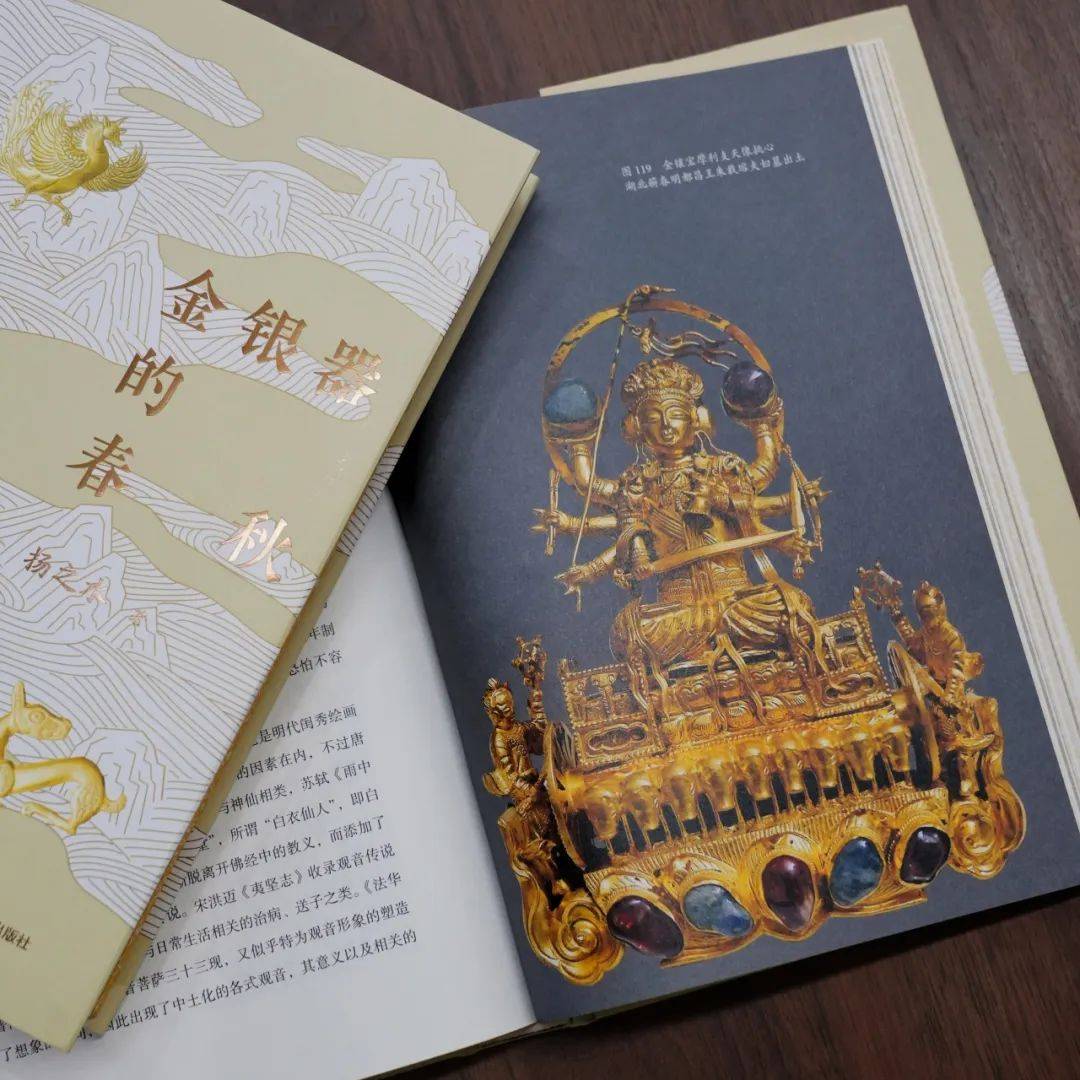

著名学者扬之水新书《金银器的春秋》重磅上市!

著名学者扬之水新书重磅来袭!此次她带来了在金银器研究领域的最新成果——《金银器的春秋》,这是一部探索金银器审美取向与时代风貌的力作,作为“文物看中国”书系图书之一入选国家“十四五”规划。

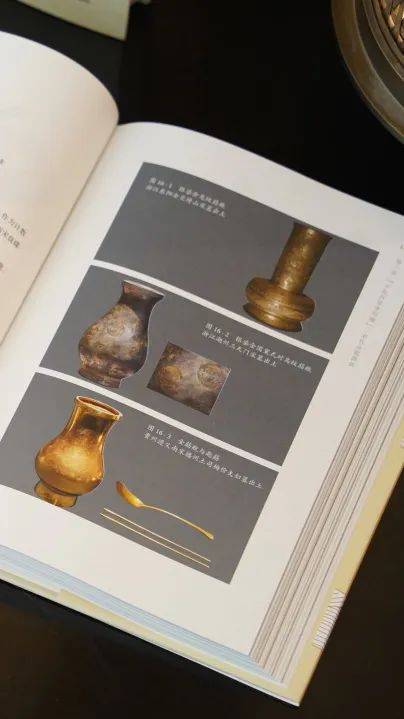

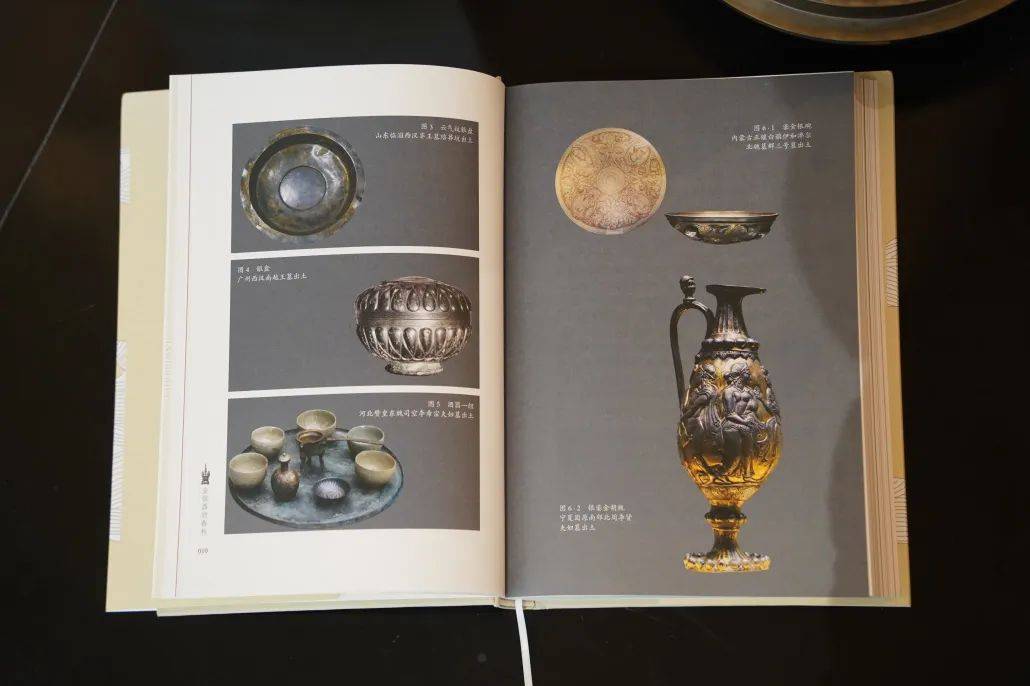

本书聚焦唐、宋、明三个金银器发展史上的璀璨高峰,讨论金银器进入中土后如何在不同的社会潮流和风习之下成为“艺术与生活中的艺术”。

扬之水以纸上文献观察地下文物,将所得成果串以纹样,付以严肃的考据和疏丽的文字,用独特的视角考量历史时期观念与金银器审美取向塑造之间的联系,讨论金银器造型与纹样的设计意趣及其取向的流变。

同时,我们还限量推出特装刷边本,带有作者亲签或钤印,至尊典藏。

“

扬之水最新力作

”

金银器研究最新成果

扬之水

中国社会科学院文学所研究员,长期从事名物研究,享受国务院政府特殊津贴。著有《诗经别裁》,《先秦诗文史》,《物色:金瓶梅读“物”记》,《定名与相知:博物馆参观记》,《定名与相知:博物馆参观记》(二编),《棔柿楼集》(十卷),《中国金银器》(五卷),《诗歌名物百例》。

“

小引

”

摘自《金银器的春秋》,有删减

文 | 扬之水

金银器研究,是由现代考古学的发展而催生。因为金银器不具备高雅的品味,历来不入鉴赏与收藏,自然可以由于式样不时兴而被销熔,另外打制新样,或索性制成金铤银锭,收藏性质的传世品中便鲜有清代以前之物。如果没有考古发现的大量实例,我们就很难仅仅依据文献记载来真切了解构筑侈丽奢华之生活的用器究竟何等样貌。

随着金银器的不断出土,许多相关的政治事件、历史人物乃至重要的以及失载的史实也重现于世。帝王将相,才子佳人,附体于“物”的主人往往背负着或惨戚或悲壮的各种故事,乃至一座墓葬,一处窖藏,即可演述一部情节丰满的传奇。不过直面研究对象,核心问题仍然是:它本身是什么,即它的名称包括纹饰与用途毕竟如何,所谓“本土特色”,其要在此。本书担负叙事功能的是金银器本身,它以自己的造型和纹样来讲述生长它的时间和空间里的故事。这个时间和空间,就是以数千年为跨度的华夏大地。作为外来工艺,在金银器进入中土的第一个千年亦即夏至西周,今天能够见到的遗存尚属凤毛麟角。至第二个千年,它方渐露峥嵘。真正形成本土特色并融入日常生活,则要到秦汉以后才逐渐完成,从此走向繁盛。

“金银器里的中国”,是出版社最初的命题。在这一仅可意会的语境里,我把“中国”理解为是指我们这个古老的文明,一个在分裂与统一、包容与凝聚的历史进程中文脉始终不断的华夏文明。至于“中土化”或曰“汉化”,我把它定义为是对西周建立起来、之后又不断丰富和完善的礼乐文明的认同,包括部分认同或有所限制的认同。非汉族的政权,一旦立国,总不免“汉化”,即便并未放弃保持本民族固有习俗的努力。因为礼乐文明中包含的政治制度和治国方略多是行之有效,且很容易得到被征服者的拥护,而其中制度化的细则其实也每每在历史进程中不断吸纳不同地域不同民族的文化。在此意义上,“汉化”中的“汉”,“中土化”之“中土”,便不是民族之义,亦非疆土之特指,而是如前所述,乃指以几千年为跨度的漫长历史中为历代各个政权所遵奉的礼乐文明,所谓“化”,则即由此生长出来的审美趣味和艺术风格。

然而这毕竟是一个太大的题目,便不能不有所取舍。斟酌再三,选定了各有代表性的三个时段作为本书之三章,即唐代金银器皿、宋代金银器皿、明代金银首饰。第一章以“西风吹渭水”标目,落墨却在“西风吹渭水”之后,即异域元素与传统纹样和社会风习交汇融合的中土化进程。第二章“千花百草争明媚”,意在约略概括宋代金银器以使用的普遍而有百花竞艳之繁茂,且形成“自一家春色”。第三章明代金银首饰以《牡丹亭》中语作为标题,“一生爱好是天然”,这里的“好”,读作好坏的“好”。美人所爱之“好”,自然也是金银首饰设计与制作者的追求,于是在继承前代的基础上,发展为金银首饰的集大成。三章分别选择不同的切入点,各有侧重,而不采用平均分配笔墨的方式,主旨便在于金银器进入中土后,如何在不同的社会潮流和风习之下成为艺术以及生活中的艺术。

夏丏尊曾为贾祖璋《鸟与文学》写过一则题记,虽是九十多年前的文字,却一点儿也不过时,因择要引述在这里:“壁上挂一把拉皮黄调的胡琴与悬一张破旧的无弦古琴,主人的胸中的情调是大不相同的。一盆芬芳的蔷薇与一枝枯瘦的梅花,在普通文人的心目中,也会有雅俗之分。这事实可用民族对于事物的文学历史的多寡而说明。琴在中国已有很浓厚的文学背景,普通人见了琴就会引起种种联想。胡琴虽时下流行,但在近人的咏物诗以外却举不出文学上的故事和传说来,所以不能为联想的原素。蔷薇在西洋原是有长久的文学的背景的,在中国究竟不能与梅花并列。如果把梅花放在西洋的文人面前,其感兴也当然不及蔷薇的吧。……民族各以其常见的事物为对象,发为歌咏或编成传说,经过多人的歌咏及普遍的传说以后,那事物就在民族的血脉中,遗下某种情调,呈出一种特有的观感。这些情调与观感,足以长久地作为酵素,来温暖润泽民族的心情。……事物的文学背境愈丰富,愈足以温暖润泽人的心情,反之,如果对于某事物毫不知道其往昔的文献或典故,就会兴味索然。”近年有不少学者把文本研究开拓为物质文化研究,作为本身就是“物质文化”的金银器,对它的研究也不妨开启一个反向的视角,即揭发在它成为“物质文化”的过程中,是哪些“文本”即“往昔的文献或典故”,亦即“酵素”在起作用。

“

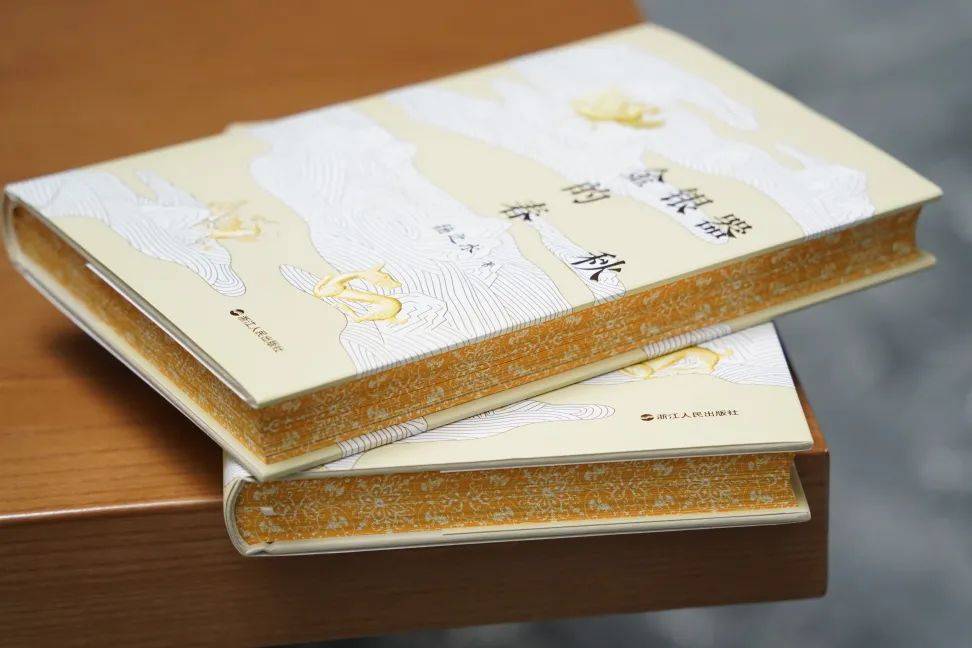

护封精装+烫金璀璨

”

山水纹路印金 精致典雅

“

800幅高清图片

”

内容丰富 资料新颖

“

另有特装刷边本

”

亲签or钤印 限量发售