儒尊立墨,书写传奇:华社联盟文化艺术顾问孔可立

在武汉乃至湖北的书法界,孔可立老师宛如一颗璀璨的星辰,光芒耀眼。他不仅拥有诸多官方头衔,更在民间和社会积累了深厚的声望,令人敬仰。

笔耕不辍,坚守初心

熟悉孔老师的人都知道,无论四季如何更迭,每天凌晨四点,当城市还沉浸在梦乡之中,他书房的灯便会准时亮起。展纸、研墨、临帖,这看似简单的日常功课,他却持之以恒地坚持了数十载,从未间断。他将书法融入了自己的生命,这种坚守,在众多书家中都极为少见。

孔老师常说:“字如其人,更是一场自我修行。一日不练,自己心里清楚;三日不练,行家便能察觉;半年不练,连普通人都能看出差别。”这般清醒的认知和高度的自律,正是他在艺术道路上不断精进的关键所在,其精神之可贵,足以激励无数后学之人。

自成一格,成就斐然

说到孔老师的艺术成就,不得不提他走出的那条独属于自己的艺术之路。观赏他的书法作品,初看之下,能感受到金文的沉雄大气(金气)、隶书的宽博厚重(土气);细细品味,又能发现行草的灵动飘逸(木气),笔画间仿佛蕴含着千钧之力(火气),而字体的结体更是暗藏巧思(水气)。他的书法,既深深扎根于传统,又大胆绽放出创新之花。业内人士都称赞他的字“独树一帜”,熟悉他的人更是亲切地称之为“孔体”。这并非刻意为之的标榜,而是他数十年如一日沉浸在笔墨世界,融会贯通前人精髓后自然而然的成果。

为了让更多人领略书法之美,孔老师花费数年时间精心编纂了《孔可立书法教学图谱》。书中从笔法的详细解析到章法布局的精妙讲解,一字一句都饱含着他的心得体会。无论是书法初学者想要入门,还是资深爱好者渴望汲取更多养分,这本书都堪称宝藏。如今,这套图谱已在书法界广泛流传。

德艺双馨,温暖人心

“学书先学做人,字里行间藏着人的品性。”这是孔老师常常挂在嘴边的话。从艺数十年来,他从不摆架子,对待学子,无论年龄长幼、功底深浅,都一视同仁,悉心指导。课堂上,他会亲自握住学生的手,示范如何运笔;还会将复杂的笔法,用“如折钗股”这样生动的比喻进行拆解,让学生轻松理解。课后,他常常把自己珍藏的古碑拓本借给学生,扉页上还留着他当年自己做的批注,方便学生参考领悟。

在公益的道路上,孔老师的身影始终充满温暖与力量。连续十余年,他在社区开设“周末公益书法课”,无论是天真的孩童,还是白发苍苍的老者,只要前来学习,他都来者不拒。仅去年一年,他就授课百余节。每到春节,他总会带着学生走进福利院、养老院,免费为大家书写春联和福字。墨香与老人们的欢声笑语交织在一起,成为寒冬里一道温馨的风景。2020 年疫情期间,他闭门十余日,一口气创作了百余幅书法作品,以“笔墨抗疫”为名发起义卖活动,并将全部所得二十余万元捐赠给抗疫一线。近年来,在为乡村学校捐建“书法教室”时,他不仅捐出多幅得意之作义卖筹款,还亲手为教室题写匾额,落款处特意写上“与诸生共沐墨香”,字里行间尽显恳切之情。

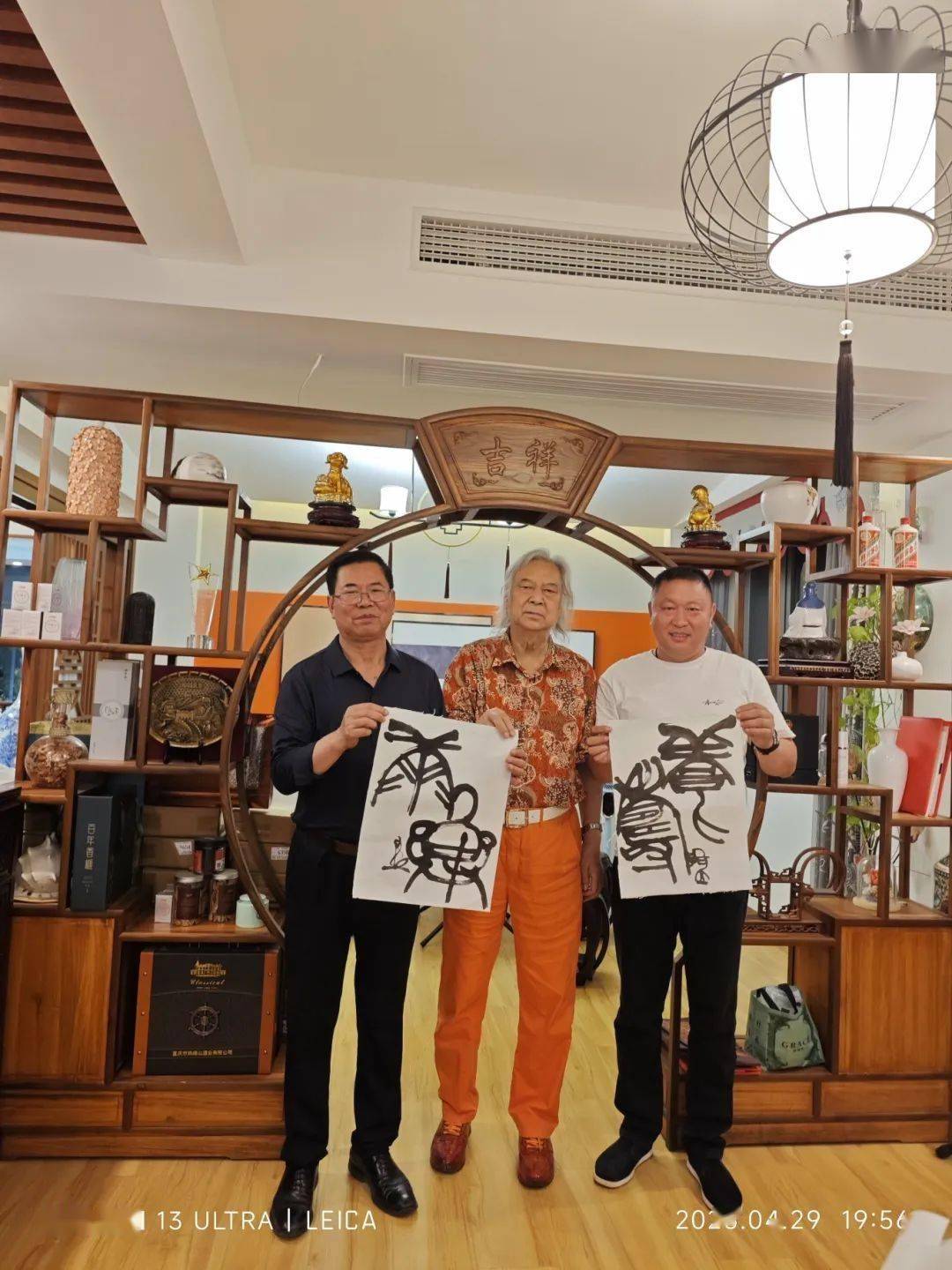

生活中的孔老师,性情随和,喜欢交朋友,无论什么身份的人,都能与他相谈甚欢。友人相聚,小酌几杯,他既能从《兰亭序》聊到街头巷尾的热干面,兴致来了,还会当场挥毫泼墨,尽显率真本真的一面。这种不慕虚名、真诚待人的品性,比起他的笔墨更加打动人心。

孔公可立,真可谓:

笔耕数十春,

墨成自家魂。

艺高德亦高,

汉上一儒尊。

在孔可立老师身上,我们看到了书法艺术的传承与创新,更看到了一位德艺双馨的艺术家对生活、对社会的热爱与担当。

文/华声 编/张利

上一篇:艺术墙绘赋能 乡风文明建设

下一篇:第二届晋剧艺术节拟入选名单公示