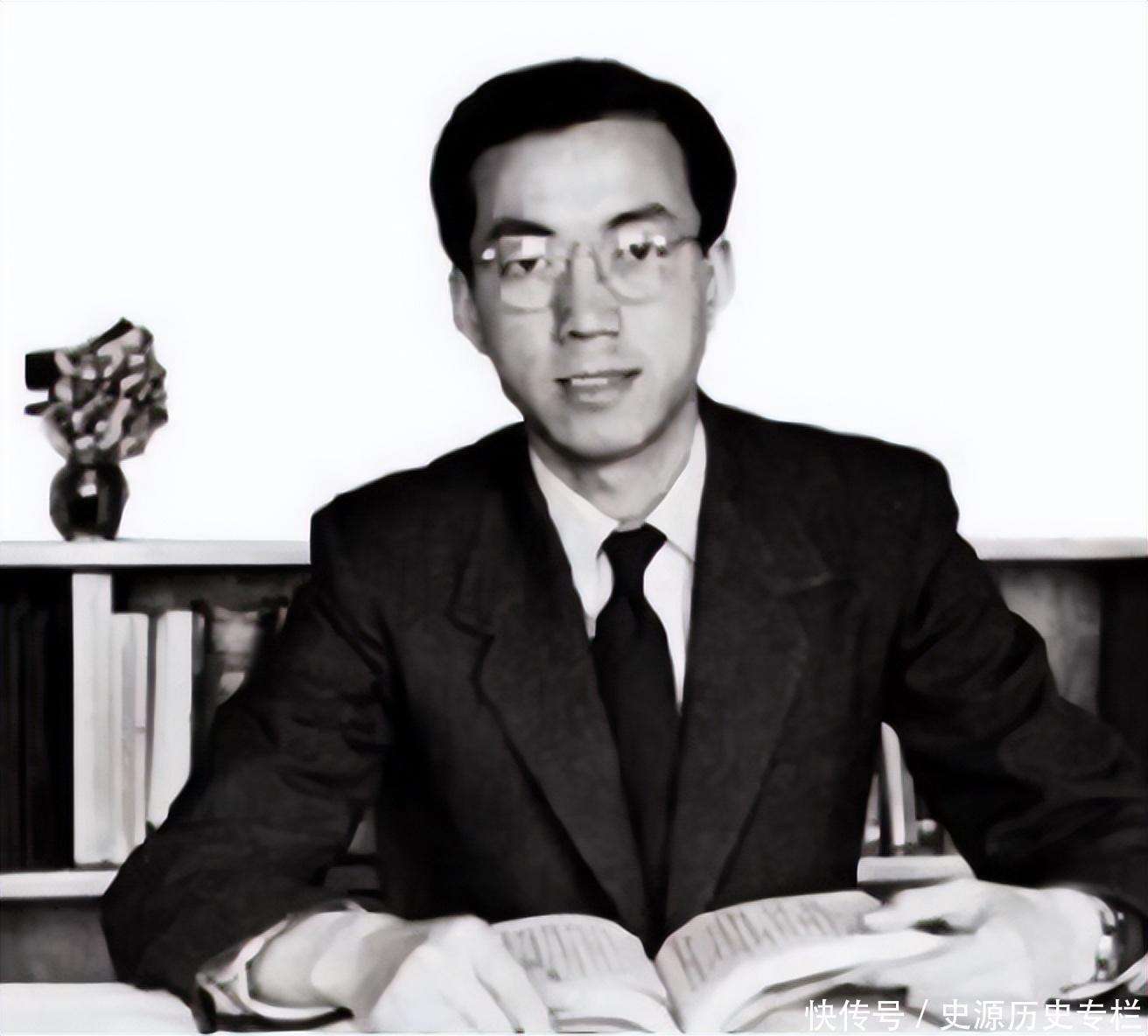

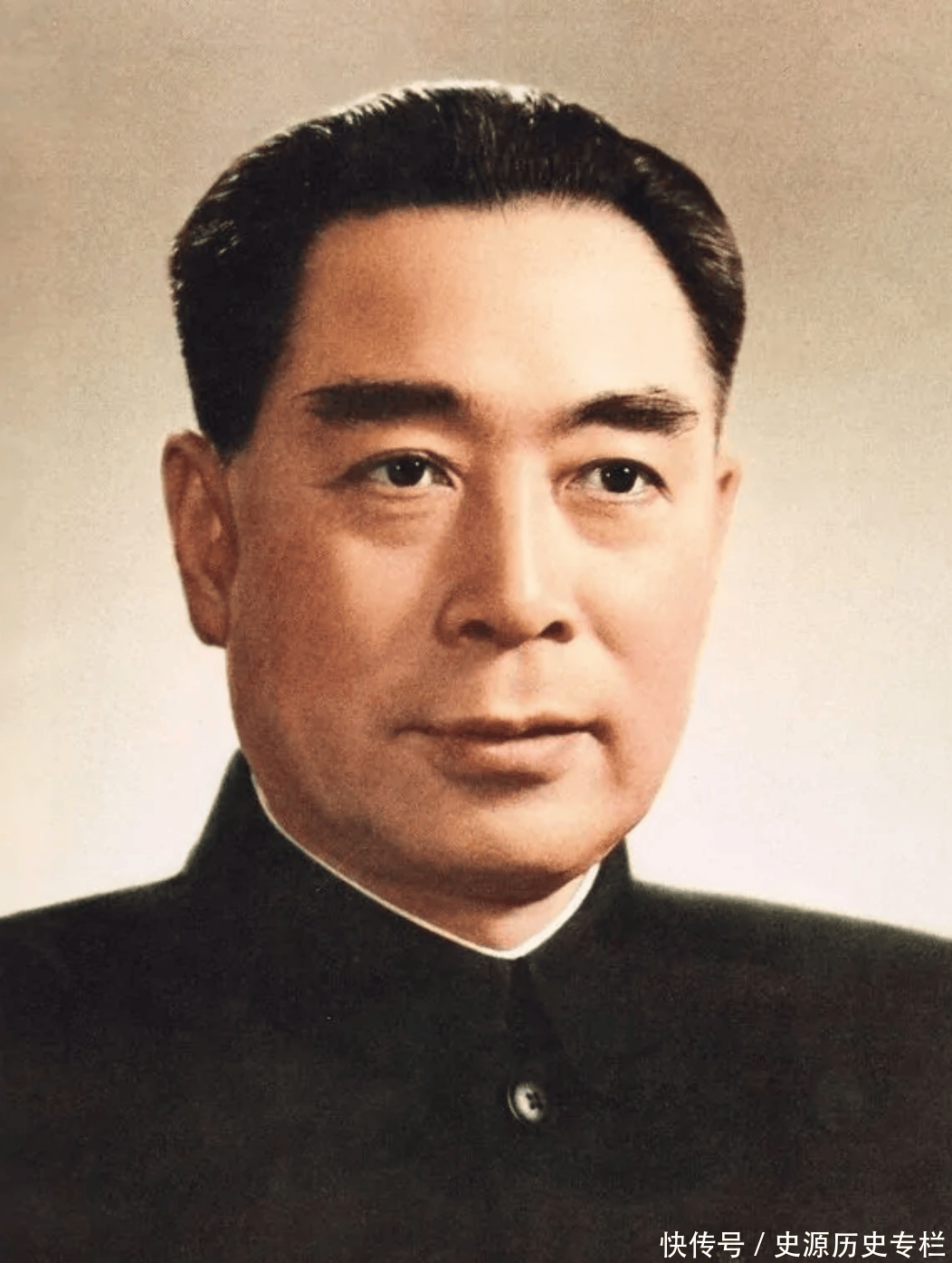

原创 68年两弹元勋姚桐斌不幸遇害,周恩来惊掉茶杯:揪出凶手严惩不贷

1968年6月的一天中午,姚桐斌刚忙碌了一上午,正准备回家吃午饭。忽然,他感到背后有人跟踪,便加快了脚步。然而,当他刚转过一个狭窄的巷口时,几名蒙面歹徒挥舞着棍棒向他扑来,开始对他施暴。姚桐斌人数悬殊,无法反抗,只能抱头蜷缩身体抵御攻击。然而,这群残忍的蒙面人最终将他活活打死。

不久后,姚桐斌遇害的消息传到了中央。当时周恩来总理正在主持会议,警卫急匆匆地闯进来向他报告:“总理,姚桐斌同志不幸遇害了。”听闻此讯,周恩来惊得茶杯从手中滑落,发出清脆的碰撞声。他立刻稳住情绪,严肃地问:“发生了什么?谁竟敢如此大胆?姚桐斌可是‘两弹元勋’!这件事必须彻查,名单上的科学家都要严密保护,绝不能再有任何意外发生。”

姚桐斌1922年出生于江苏无锡一个小县城。家境贫寒,靠父亲和哥哥做粮食生意挣取微薄收入,才能勉强供他读书。姚桐斌十分珍惜读书的机会,不但刻苦好学,还礼貌谦恭,令小学校长十分欣赏。后来因粮食生意不景气,读书开销也较大,家里计划让他辍学回家帮忙守店。校长得知后非常痛惜,便耐心劝说姚桐斌的父亲,让孩子至少继续读完初中。校长的坚持和劝导最终让姚桐斌完成了初中学业。

凭着自己的努力,姚桐斌考上了无锡的一所中学。然而家中粮油生意日益萧条,已无力承担他的学费。为了继续读书,姚桐斌只得辍学打工,在镇上摆摊卖香烟、袜子等小商品,辛苦攒钱支付学费。生活费用和住宿费依旧是难题,付不起住宿费的他,只能晚上用两件衣服裹着自己,在教室里睡觉。虽然生活十分艰苦,常常吃不饱、穿不暖,但知识的滋养让姚桐斌内心充满希望和喜悦。

抗日战争爆发后,上海和无锡先后沦陷,姚桐斌快乐的学习生活被打断。为了继续学业,也不想让家人担忧,他瞒着父亲,和几位同学偷偷穿过日军封锁线,辗转来到江西吉安市。凭借不懈努力,他考入当地一所教学整体不错的高中,并在校表现优异。毕业考试中,他以第一名的成绩顺利毕业,还获得了奖学金,这笔钱为他后续继续深造提供了宝贵支持。

姚桐斌在江西省名列第一,相当于今天的省状元,受到七所高校的争相录取。这些学校竞争激烈,其中五所还提供奖学金和贫困补助。经过反复权衡,出于对矿物学的热爱,他最终选择了西南交通大学。尽管学校提供资助,姚桐斌仍选择勤工俭学,省吃俭用,潜心学习。在大学里,他犹如一条干涸的小河,在浩瀚的知识海洋中汲取养分,逐渐成长壮大。

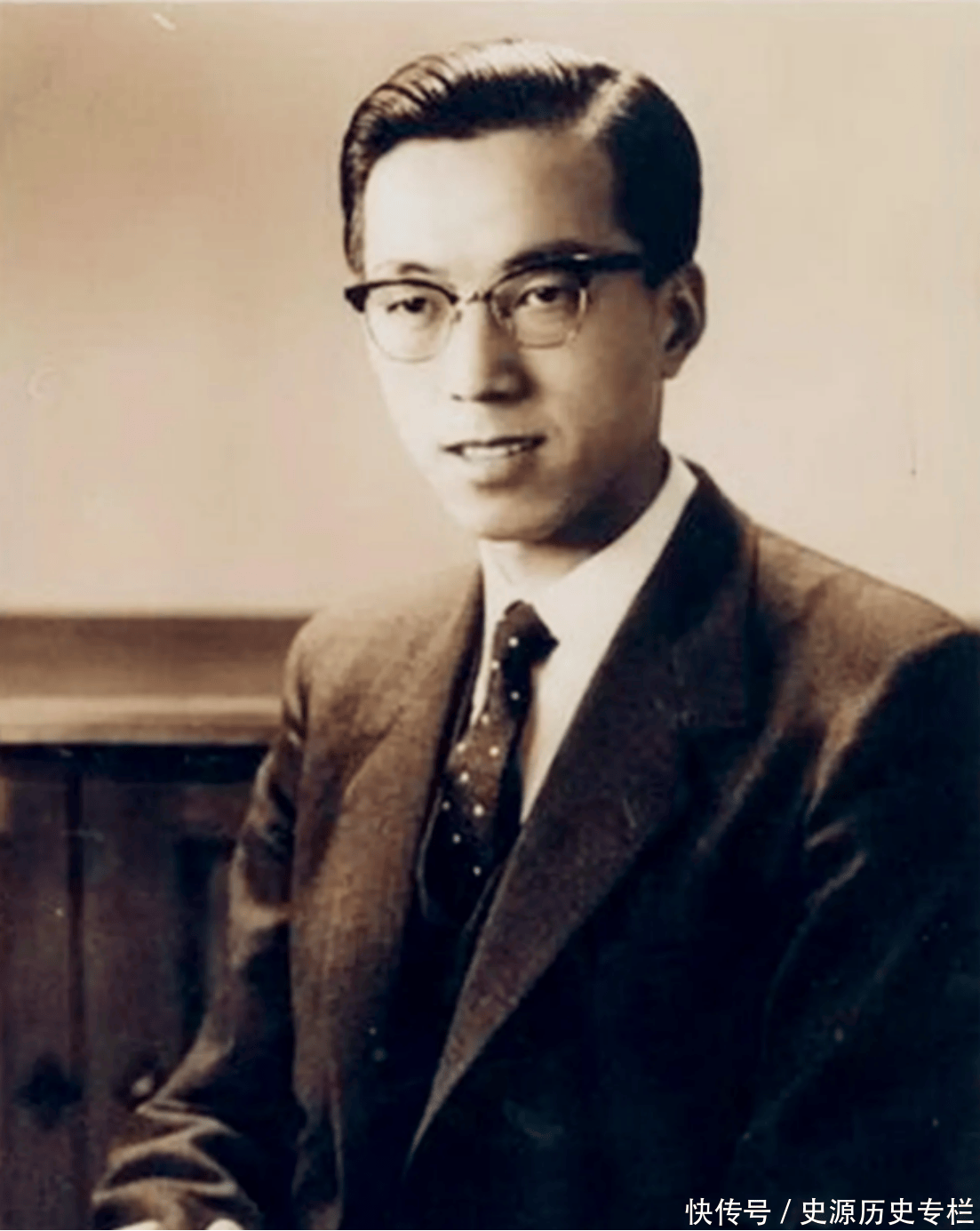

1945年,姚桐斌以全校第一名的优异成绩毕业。随后,他得知国民党设立了公费留学考试,便决定参加以求进一步深造。考试顺利通过后,他赴英国伯明翰大学攻读工业冶金研究生。国民党政权倒台后,公费留学计划取消,姚桐斌便节省每一分钱,将学费均摊到四年使用。生活条件艰苦,但他凭借坚韧不拔的精神,于1951年获得冶金学博士学位。此后,他又在伦敦帝国理工学院担任实习指导员,1953年顺利取得第二个学位,并选择留校任教。

在国外期间,姚桐斌始终思考两个重大问题:一是担心自己在资本主义环境中染上资产阶级思想;二是质疑所学专业是否真正有助于中国的发展,是否能造福中国人民。尽管身在异国,他心系祖国发展,积极组织“中国科学工作者协会英国分会”,并在闲暇时宣讲中国社会主义思想。此举引起英国当局警觉,最终被驱逐出境。

世界著名铸造学教授伊·皮沃斯基得知后,主动邀请姚桐斌前往其研究团队工作。1956年,姚桐斌在瑞士正式加入中国共产党。留学期间,他不仅积极传播社会主义理念,还不断丰富学术成果,撰写了多篇关于冶金与铸造技术的科研论文,尤其在金属粘性和流动性研究方面卓有成就。

面对当时贫困落后的中国,姚桐斌毅然决然回国。欧洲同事对此不解,劝他留在环境优越、设备先进的地方继续发展。姚桐斌坚定回答:“我来欧洲学习,就是为了学到真本事,强大祖国。现在祖国需要我,我义无反顾。再好的金窝银窝,也不及自己的家乡温暖。”

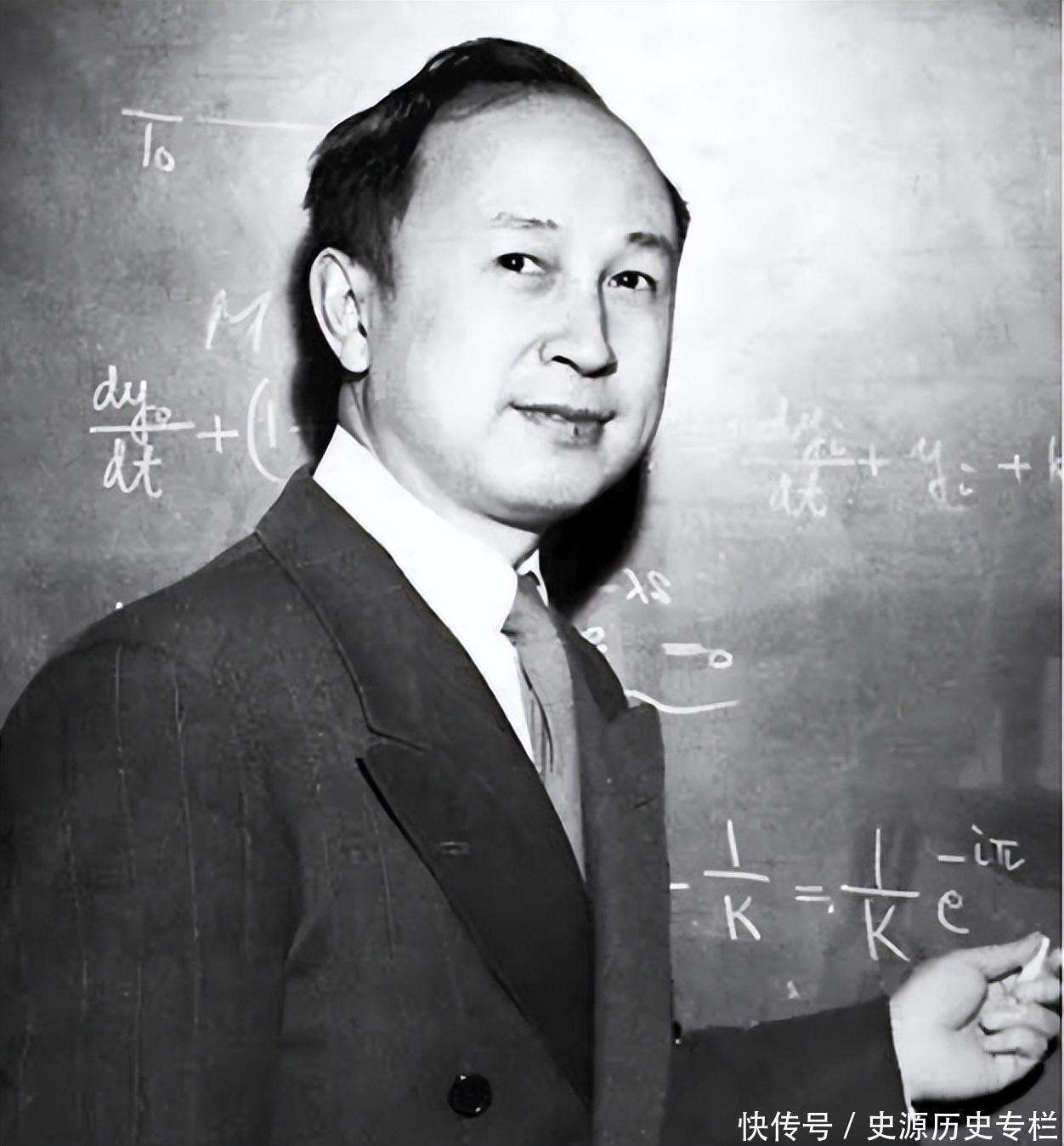

回国后,姚桐斌接到多所名校的邀请,包括清华大学和中科院等研究机构。但最终,他没有选择这些优越的岗位,而是听从聂荣臻元帅的指示,前往新成立的导弹研究院(国防部五院)投身科研。此后,他将全部精力献给“两弹一星”的攻关工作。新中国工业基础薄弱,连不锈钢都难以制造,更别说精密航天材料。姚桐斌所在的703所承担火箭材料和工艺研发任务,面对数以千万计的材料种类,需从零开始研究金属、非金属、有机和无机材料,并对其性能在火箭极端环境下的表现进行全面测试,包括高温、低温、震动、密封、腐蚀等方面。

当时,703所仅有12名大学毕业生,姚桐斌带领这支年轻团队,依靠极其简陋的条件——每人只有一张桌子和一台显微镜,开始艰难探索。有人问他:“你后悔回国吗?国外环境优越,设备先进,中国却一无所有。”“你为何不留校当教授,过轻松日子?”姚桐斌坚定回答:“我不后悔回国,只后悔没早些回国。若早回,国家发展会更快,我也能早为国效力。我愿把所学全部贡献给祖国,与大家共筑火箭梦想。”

怀着对祖国航天事业的深厚责任感,姚桐斌身体力行,培养高素质人才,将自己丰富的知识毫无保留地传授给后辈。他多次邀请知名专家来讲学,要求团队深入理解导弹零部件,积极开展“请进来”和“走出去”的交流合作,力求共同进步。姚桐斌十分注重细节,坚信成败往往系于细微之处。无论是实验室设备的摆放,还是实验数据的记录,他都严加要求,并热情指导团队成员。

在姚桐斌心中,研究所成员一律平等,学历和职务不成障碍。后来新一批大学毕业生加入,他仍耐心教导,毫无怠慢。为了帮助新人尽快成长,他特地总结撰写了《研究工作方法》一文,强调按规律办事,树立科学工作作风,避免主观臆断。文中提出两大关键点:

1. 要认真细致地寻找关键线索,分清主次,集中解决主要矛盾;

2. 做事有条理,精益求精,一丝不苟。

姚桐斌在报告中详细列出了参考文献的作者、出处和名称,方便后续查证。航天研究院一名工作人员评价说:“实践证明,姚桐斌同志的《研究工作方法》非常实用,给我们这一代人带来了深远影响,他总结得极为精准。”

在中苏关系还算紧密时期,苏联对高温钎焊合金等关键材料严格保密,声称中国需要时直接向苏联订购。然而,随着中苏关系恶化,苏方撤回专家,甚至拒绝出售。面对这一难题,姚桐斌带领703所全体成员联合上海等地科研力量,从零摸索材料配比。经过无数次试验,成功研制出高温钎焊合金。

但投入使用后发现合金质量参差不齐。姚桐斌亲自深入生产一线,找出问题根源,经过40多天反复改进,终于解决了这一难题。这一成果不仅满足火箭发动机的生产需求,还广泛应用于远程火箭各型发动机上。

在后续研究中,姚桐斌注意到火箭发动机燃料燃烧时温度可达3000℃以上,高温极易损坏零部件,导致事故和试验失败。为攻克此难题,他组建专项课题组。尽管遭到外界嘲讽,认为不可能实现,他毫不动摇,潜心钻研。最终,他和团队研发出“发汗材质”,能将火箭前端燃烧温度从上千摄氏度降至约100℃,同时大幅提升推力和射程。此外,姚桐斌在高强度钢和新型不锈钢领域也取得重大突破。

据航天研究所统计,姚桐斌主持的课题超过数百项,80%已应用于各类导弹和火箭,显示了他对型号设计的深刻理解和卓越贡献。

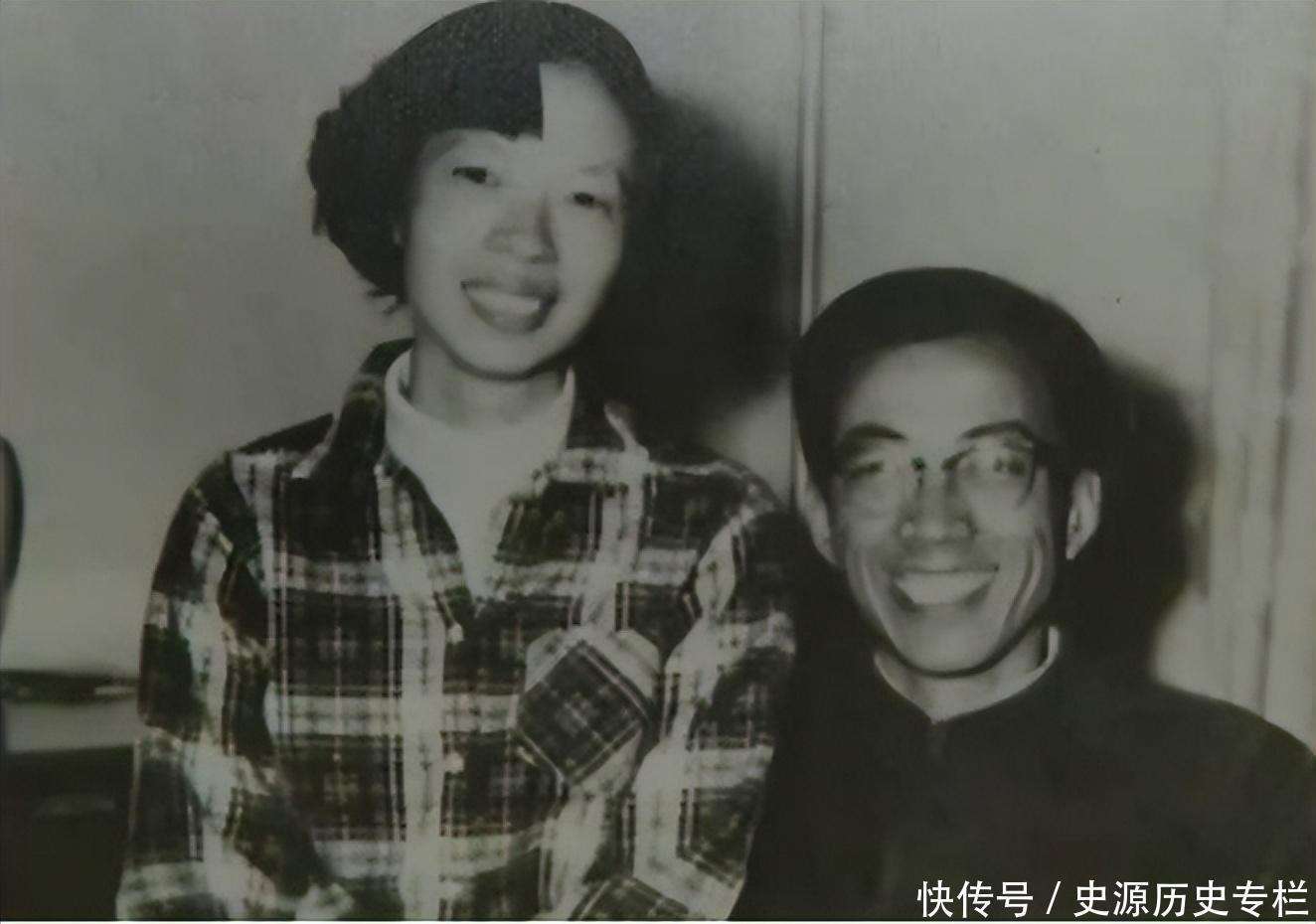

姚桐斌将所有精力奉献给国家科研事业,以至于妻子彭洁清第三次临盆时,他都没能在身边陪伴。护士还曾问:“生孩子这么重要的事,你丈夫怎么不在?”彭洁清淡然回应:“他工作忙,我已经生过两次了。”虽然表面平静,内心难免有些委屈,但她理解丈夫的责任心。最终,彭洁清顺利生下一名重达8斤7两的女儿。因胎儿较大,她经历了艰难分娩,产后恢复缓慢。姚桐斌为防妻子再次受苦,果断去医院做了结扎手术。

当时中国尚未普遍推行计划生育,结扎手术罕见。姚桐斌此举,一方面出于对妻子身体的关爱,另一方面也希望避免过多孩子分散自己科研精力。

如此一位正值壮年、全心为国奉献的科学家,竟遭遇横祸,不禁令人感到无比惋惜和痛心。姚桐斌的妻子难以接受这突如其来的悲痛——丈夫一生清正廉洁,淡泊名利,为国奉献,却被凶手残忍杀害。

彭洁清以姚桐斌妻子、三个孩子母亲的身份,四处寻求真相。周恩来也在第一时间下达命令:严查此案,严惩凶手。

1978年3月18日,姚桐斌的追悼会在北京八宝山公墓庄重举行。

作为一名共产党员,姚桐斌将爱党、爱国、爱社会的情怀贯彻到底,为国家交出了一份令人满意的答卷。在建设创新型国家的今天,我们不仅要铭记姚桐斌的卓越贡献,更应学习他不怕苦、不怕累、勇于创新的精神,立足当下,抓住机遇,为中国特色社会主义事业添砖加瓦。