四川传媒学院智能影像艺术学院成立 技术与艺术教育跨界融合如何破题?

封面新闻记者 车家竹

日前,封面新闻记者从四川传媒学院获悉,该校摄影学院与编导艺术学院合并成立智能影像艺术学院。

从学院设计层面来看,为何成立智能影像艺术学院?作为率先探索“AI+艺术”交叉学科,四川传媒学院将如何平衡技术迭代与艺术教育?近日,封面新闻记者专访到四川传媒学院党委常委、副校长李巍教授。

四川传媒学院党委常委、副校长李巍教授

技术革新下的教育突围

不是“赶时髦”,而是“找方向”

在成都影视硅谷的实验室里,学生正使用多模态大模型辅助生成影像。面对AIGC技术对传媒行业的“冲击”,李巍坦言,“我们并不是为了追热点而设这个学院,近年来,AI、VR、AR等技术已经深刻改变了影像创作的方式和传播路径,这些变化正在重塑整个行业。”

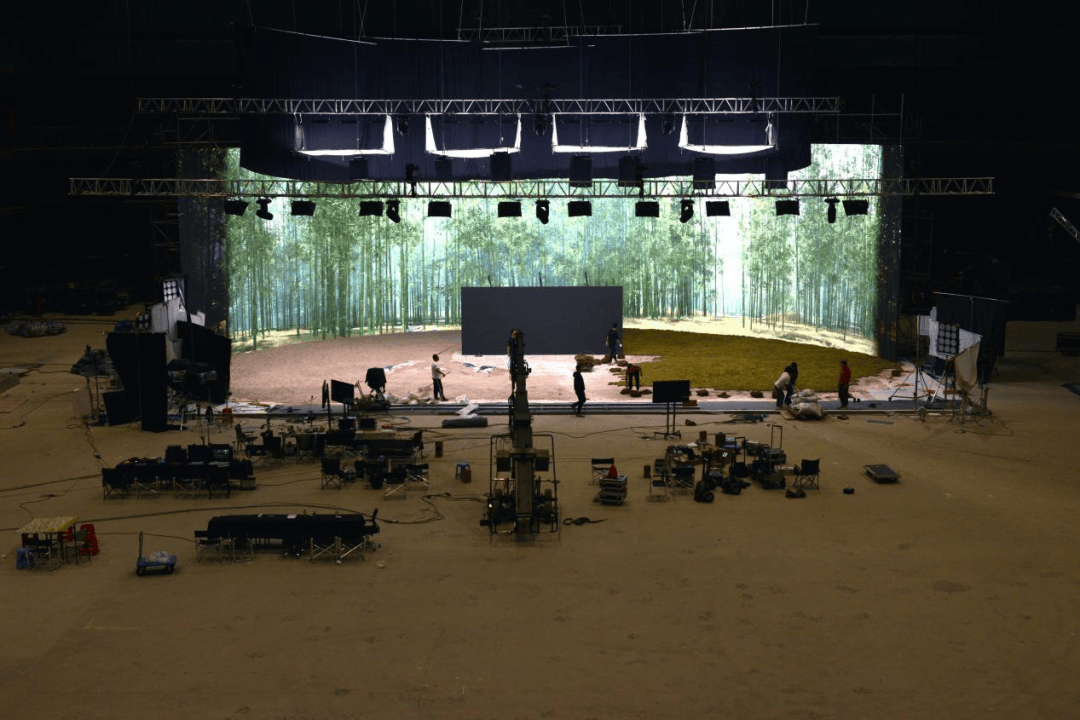

四川传媒学院学生拍摄场景

过去几年间,影视制作流程中越来越多地引入人工智能辅助剪辑、图像生成、语音合成等工具;短视频平台的内容分发机制高度依赖算法推荐;虚拟制片、数字演员等概念也逐步落地。这种背景下,传统的影像教育模式显得滞后。在李巍看来,学院的诞生有着三重意义:“响应国家‘人工智能+’战略、破解艺术与技术割裂的学科困境、服务成渝数字文创产业高地建设。”

“学生毕业后发现,学校教的拍摄技巧和剪辑软件已经不够用了,他们需要理解算法、数据、交互设计,甚至要懂得一点工程思维。”李巍指出,这正是推动智能影像艺术学院设立的直接动因:教育必须跟上技术演进的脚步。值得注意的是,这种调整不是简单地加几门技术课,而是对教学理念的一次系统性重构。

四川传媒学院学生在拍摄中

学院锚定“融合”破题。课程表上,《AIGC影像创作》与《乡村智能传播实践》并列开设,AIGC平台接入影视制作课堂。“让学生既具备坚实的技术底座,也能保持鲜明的艺术表达力和社会责任感。”李巍将这种双重评价体系视为核心改革,技术迭代不再是艺术的对立面,而应成为激发创造的新变量。 “我们的目标是让学生既懂艺术表达,又理解技术逻辑。”李巍说。

校企共筑“快速迭代通道”

从单一到多元,从理论到实战

与多家科技企业的深度合作构筑了独特的育人机制。在成都影视硅谷实体园区,引入腾讯、索尼等头部企业共建实验室与产业学院,实现教学与生产环境融合。与此同时,学院通过“双师双能型”师资,比如行业专家带项目进课堂,专职教师则每学期赴企业接受AIGC业务培训。确保人才培养与产业前沿同步。

尽管新学院的设立体现了高校对未来趋势的敏锐洞察,但当记者问及智能影像艺术学院当前面临的挑战是什么?李巍表示:“首先,跨学科教学意味着更高的硬件要求,更复杂的课程开发流程、课程体系建设以及更广泛的校企合作基础。其次是评价体系的重构。在智能影像领域,如何衡量学生的综合能力,仍是一个值得深入探讨的问题。”

四川传媒学院智能影像艺术学院的诞生,是传媒艺术教育在智能时代的一次关键转型尝试。李巍相信智能影像艺术学院,将是四川传媒学院探索教育现代化、推动传媒艺术学科跨越式发展的重要平台,相信能在未来成长为具有广泛影响力的高水平学术与人才高地。

(图片由受访者提供)