艺术疗愈让抗癌之路绽放希望之光

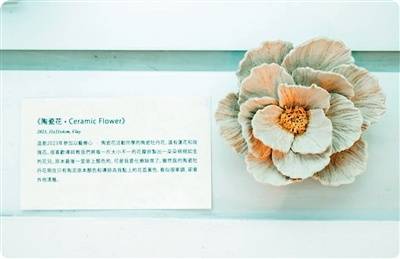

叶颖瑜个人作品展上的陶瓷作品。 新华社发

香港湾仔的一间小小展室,30层的高度刚好隔开闹市,和暖的阳光温柔包裹着落地窗前错落有致的数十件绘画和手工作品。

在香港癌症基金会的帮助下,《恩典之路》艺术展近期在此举办,回顾了卵巢癌患者叶颖瑜以艺术创作表达生命感悟、疗愈身心的抗癌旅程。短短一周的展览,吸引了数百人参观。

“这是2023年参加‘以艺疗心’活动所学的陶瓷牡丹花。或许我的作品只是平凡之作,难与美术馆的大师相比,但这些作品陪伴我度过这几年患病的岁月,并透过创作将经历转化到色彩当中,疗愈治疗中的负面情绪。”即将迎来46岁生日的叶颖瑜在《恩典之路》展览海报上这样写道。

“那时候工作很忙,一直以为是肠胃不舒服,没想到是癌症”。2021年,突如其来的卵巢癌四期诊断,让叶颖瑜的世界瞬间崩塌。手术、化疗、复发、耐药……这些冰冷的医学术语,成了她生活的主旋律。然而,在人生至暗时刻,艺术如一束光,穿透了层层阴霾。

在香港癌症基金会的艺术疗愈室里,她重拾儿时的画笔,将内心的恐惧、无助与希望,化作一幅幅生动的画作。

展览中最引人注目的展品,莫过于叶颖瑜为这次艺术展特别创作的“春、夏、秋、冬”系列油画。这四幅作品,灵感来源于她与先生旅行时的美好回忆,也映射出她抗癌路上的心路历程:春之萌发、夏之炽烈、秋之沉淀、冬之蛰伏。在《秋》中,落叶纷飞间一顶毛线帽随风飘远,露出她光洁的头皮;《冬》的留白处藏着未竟的旅行梦。

现代艺术疗愈兴起于20世纪中期,特别是在第二次世界大战后,艺术疗愈逐渐在康复治疗和心理健康领域广泛应用。绘画、音乐等艺术疗愈方式作为心理社会支持的有效手段,也在世界卫生组织癌症控制指南中得到了明确。20世纪80年代,中国开始引入艺术疗愈的理论和实践。

喜欢艺术的叶颖瑜初来癌症基金会时便参加了由注册艺术治疗师邓海琳主理的“美丽在望”艺术疗愈小组,与其他妇科癌症患者一起探索患癌前后自我形象的转变,学会欣赏病中的自己。

邓海琳见证了很多像叶颖瑜这样的患者,在艺术创作中逐渐走出阴霾,重拾生活的信心。“艺术疗愈不仅仅是一种创作过程,更是一种情感的宣泄和自我认知的过程。”邓海琳表示,“它可以让患者同自己的创伤性经历保持一段安全距离和缓冲空间,当患者将情绪投射到作品中时,那些难以言说的痛苦和困扰,就变得具体可感,从而有了被理解和处理的可能。”

16年的临床经验让邓海琳深知:一支画笔往往能撬开紧闭的心门,“这个空间给予人们从癌症治疗中暂时抽离的机会”。在职业生涯中,她见证了众多患者从最初沉默寡言,到后来积极面对;从对艺术的陌生,到后来的热爱与依赖。看到患者通过艺术创作找到内心的平静与力量,她感到无比欣慰。

“抗癌路上不孤单”,这是香港癌症基金会的宣言。自2010年推出艺术疗愈服务以来,基金会已搭建起涵盖个人、小组、家庭的多层服务体系,让艺术延伸至抗癌旅程的每个角落。基金会还与医院、企业、社区中心合作,推动艺术疗愈在公共医疗体系中的角色认知。

2023至2024年度,近1700人次参与了基金会的艺术疗愈。多数患者在参与艺术疗愈后表示,情绪状态显著改善,实现了个体层面的心理重建。

叶颖瑜的这场作品展不仅是个人抗癌史的凝缩,更是香港癌症基金会艺术疗愈服务的一扇窗——用色彩对抗恐惧,以创作重塑希望。

这或许就是艺术疗愈的意义——在病理报告与CT影像之外,还存在另一种诊断书:一幅画、一首诗,或是一团被赋予意义的泥。生与死的博弈化作色彩的对话,每个患者都是自己生命的策展人。

(据新华社香港电 禹丽贞、许朗轩)