原创 国学大师辜鸿铭力推一夫多妻:婚姻像茶具,男人是茶壶女人是茶杯

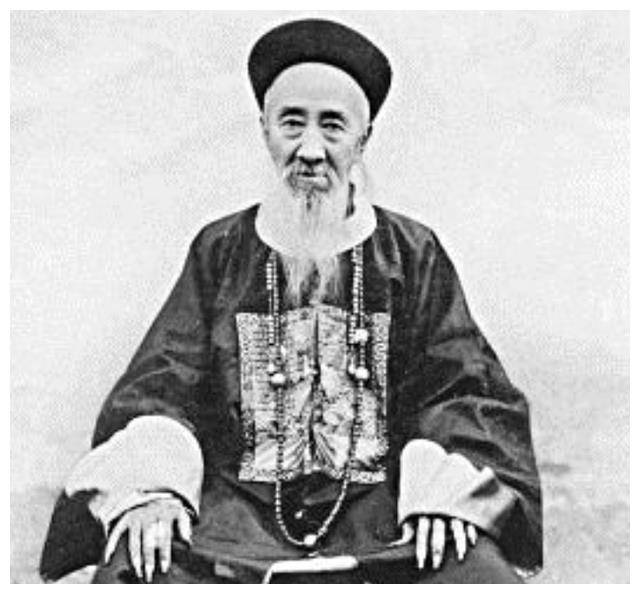

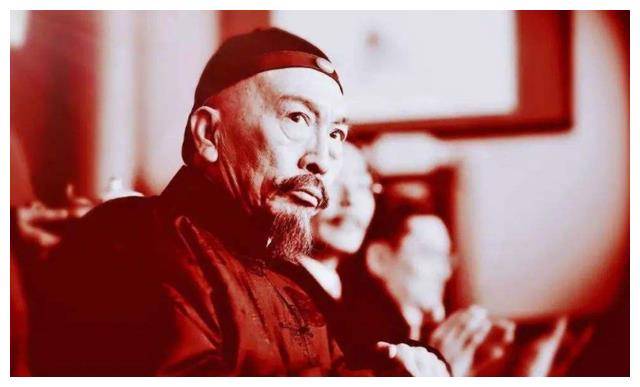

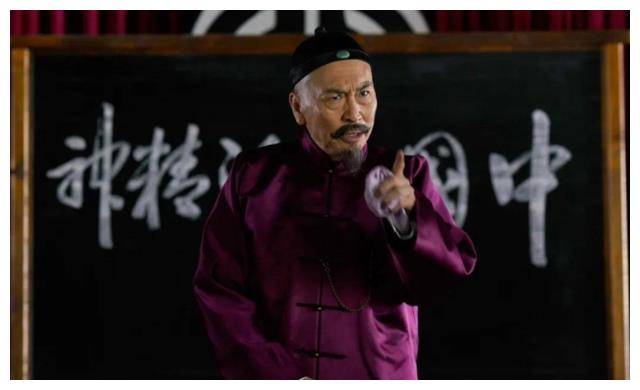

周作人笔下描写了一个封建老顽固:头上一撮黄头毛,编了一条小辫子,冬天穿枣红宁绸的大袖方马褂,上戴瓜皮小帽,他就是辜鸿铭。

说起辜鸿铭,就不得不提他的怪,他的自相矛盾,还有他和时代的格格不入。

尊崇他的人,夸赞他博学多识,毕竟人家是一个拥有13个博士的国学大师。

看不惯他的人,称他为晚清遗老,谁让他一味鼓吹帝制,是一个跟不上时代潮流的落后者。

关于辜鸿铭的争议从来没有停止过,即便是他生前,也是毁誉参半,他离世后,关于他的传说仍然从未消失。

辜鸿铭用一个比喻噎死人

1878年,21岁的辜鸿铭回到了马来西亚,在新加坡殖民政府任职,遇到了当时极富盛名的学者马建忠。

三天畅谈,在国外读名著、古书无数,将洋人怼得体无完肤的辜鸿铭,却第一次败下阵来。当时他对中国文化的了解,只有一本翻译成英文的《聊斋志异》。

听从对方的建议,辜鸿铭随即辞职,返回中国,自此开始了他几十余年的中国封建学问的研究。

回国后的辜鸿铭,投身于张之洞门下,辜鸿铭极擅雄辩,学问又好,在各国的外交事务中大放异彩。

而他的文字,也成为了中国向外输出中国文化的一个出口。

无论是在反洋教斗争中,还是义和团运动后,他的文字都成为西方舆论的一个重要风向。

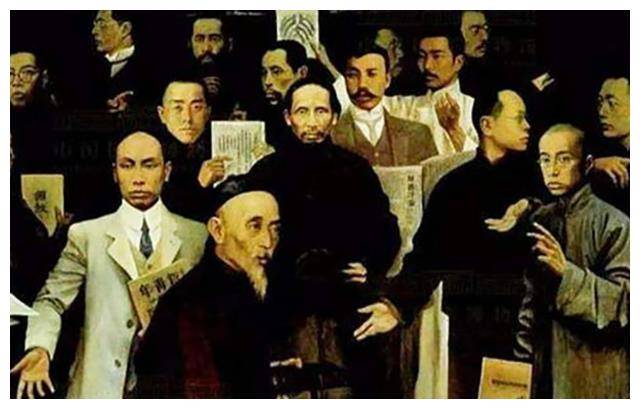

后来,他更是先后被聘请到南洋公学和北京大学教学,成为当时首屈一指的大学者。

然而,就是这样一个国学大师,在国内却不是十分受待见,不少人痛斥他的迂腐作风,抨击他的言语失当,学生们还组织罢课,就是为了把他赶出北大校园。

原来,彼时的辜鸿铭作为一个北大教授,在外留学几十年,本是深受西方文化影响的大学者,按理说应该对很多思想有所了解,也更应该是比普通人,更看清社会症结的人,回国后却走向了另一个极端。

在父亲从小的教育下,在对中国文化的不断了解中,多年的幕僚生活影响下,辜鸿铭成为了一个典型的“保皇党”和“守旧派”。

作为中国传统文化的拥护者,辜鸿铭的传统封建思想,到了令人发指的地步,即便是在当时很多文人所不齿的制度,他也全然接受,也因此受到很多诟病。

尤其是他的婚姻观念,在当时社会更是掀起一阵热浪,直到现在还是他身上的一个污点。

辜鸿铭对待婚姻最经典的一段理论,就是茶壶茶杯的比喻。

他把男人比做茶壶,把女人比做茶杯,说一套茶具中,只有一个茶壶却有好几套茶杯。

而当有一位气不过的女士走到他跟前,问:“为什么女人不能做茶壶呢?”

辜鸿铭问那位女士,“你坐车是坐汽车还是马车呢?”

女士摸不着头脑,老老实实回答:“有时候汽车,有时候马车。”

辜鸿铭摸摸胡子说:“不管你是汽车还是马车,都是四个轮子的车,但是不管你坐几辆车,你们家有几个打气筒呢?”

辜鸿铭话中的意思是,女人不管是开什么车,都是靠家中的一个打气筒才能出行。

而那个女士一时间没有反应过来,嘴边的话被噎住了,摸着头离去了。

而辜鸿铭依旧坚持自己的一夫多妻制,至死没有改变。

北大教授的封建婚姻思想

其实关于男人应该有三妻四妾,更利于家庭稳定,只是他的婚姻观念中的很小一个观点。

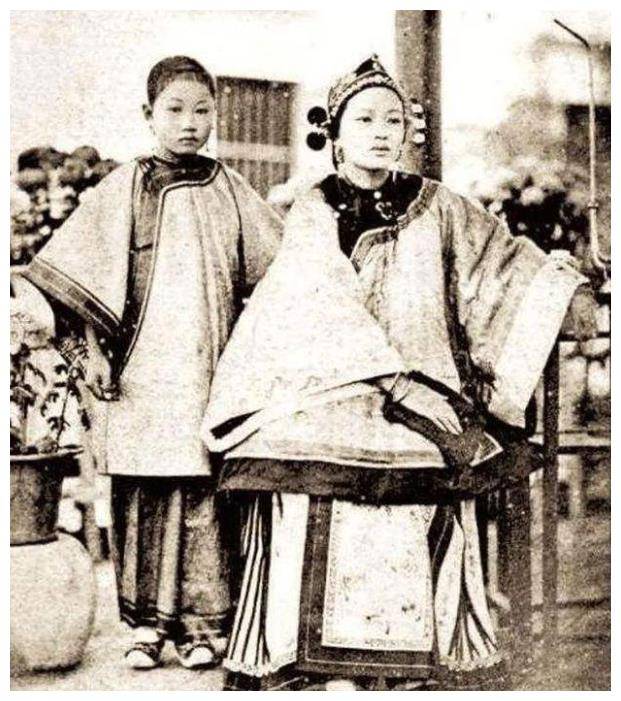

就连他所喜爱的女人裹小脚,也只是他婚姻观念中的一个很小的具体体现而已。

辜鸿铭对待婚姻最主要的观点是,女人应该在婚姻生活中是“无我”的存在。

什么叫做女人的“无我”?先来看看辜鸿铭自己在婚姻生活中的地位,以及他和女人之间的关系。

辜鸿铭受西方教育多年,按说应该对西方的一夫一妻制更为认同。

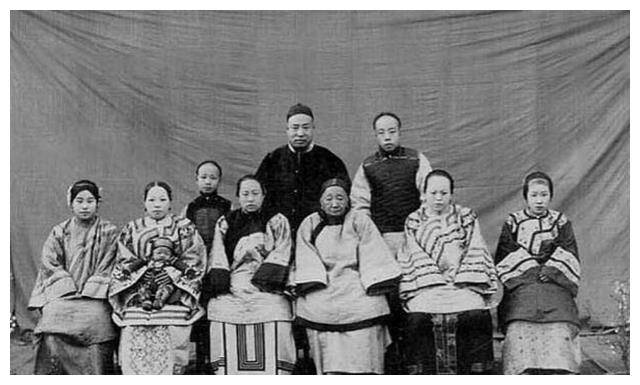

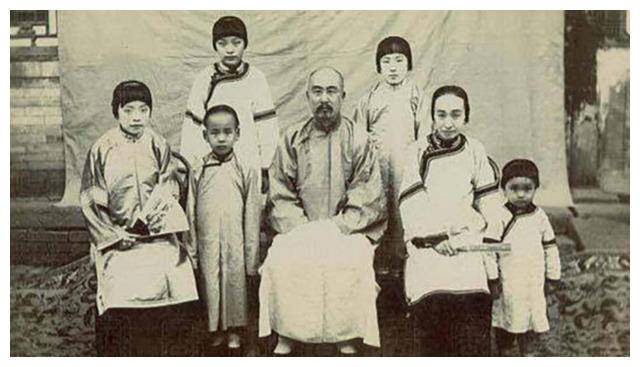

但是相反,他的妻子并不是西方人,和他婚姻观相配的是,他的妻子是一个典型的中国式的大家闺秀,他的小妾是一个日本女人。

无论是他的妻子还是妾室,都具有一个十分明显的特征:温顺。温顺就是,温柔且顺从。

辜鸿铭欣赏的,就是那种中国传统家庭中,一心为家庭、为丈夫、为孩子付出的女人。

辜鸿铭曾拿出“妇”字和“妾”字分别做解说,“妇”由“女”和“帚”两部分构成,意思是手拿扫帚清扫房间的女人。

“妾”由“立”和“女”组成,意味着让男人依靠休息的女人。

在辜鸿铭的眼中,女人天生就是为男人服务的,女人最大的作用就是成为一个家庭主妇,在生活上服侍好男人,辅助好男人。

他将这种女人夸上了天,类似于“贞洁”“纯洁”“廉耻”、“迷人”、“殷勤”、“优雅”之类的词不胜枚举。

所以在他的口中,在婚姻中“无我”的女人,把自己完全忽视掉的女人,才是一个完美的女人。

而只有他口中的“完美女人”,才能拴住男人的心。

而对于辜鸿铭口中的种种要求,封建社会早就有过一套具体的标准,就是女人要“三从四德”。

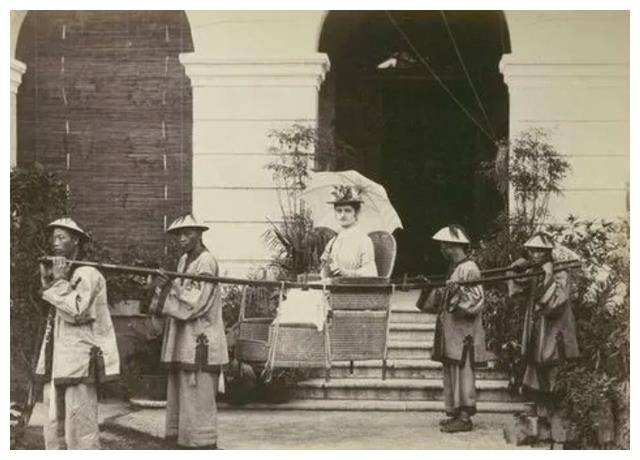

“三从四德”的女人就是要:不争宠、持家、顺从,大门不出二门不迈。到后期变为了对女人的一种迫害,裹脚,女子无才便是德等等具象化的准则。

所以在辜鸿铭的眼中,男人作为一家之主的形象出现的,对于胡适之类的“怕老婆的人”,他鄙视至极。

他是这么想的也是这么做的,他当面嫌弃胡适不够男人。

他还时常在自己学生面前,夸赞自己妻子端庄大方,妾室温顺可人,声称这才是男子应当具备的家庭地位。

他还将自己的妻子称为他的“兴奋剂”,自己的小妾,则是自己的“安眠药”。

“兴奋剂”的来源是,每次抚摸着妻子的一双小脚,他就文思泉涌,妙笔生花。

而靠着小妾睡觉,他总能有一个好梦,而当他心爱的小妾早亡,他的好梦也随着而去了。

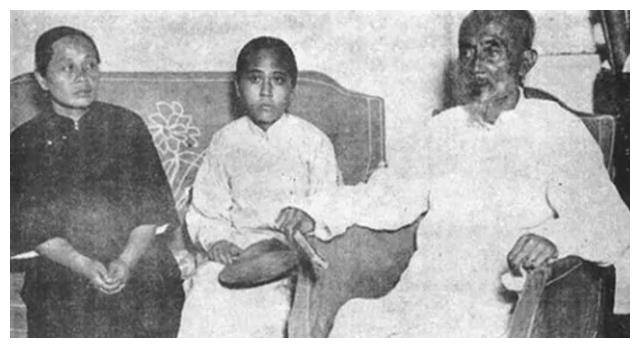

后来,辜鸿铭可怜自己的儿子生母早亡,对其溺爱有加,导致此子没有什么大出息,应了他的名字辜守庸,守着平庸过了一辈子。

重男轻女的传统思想下,辜鸿铭对两个女儿的照顾十分疏忽,导致后来两个女儿十分才华虽高,性情却十分古怪,谁也看不上,最后双双出家了。

辜鸿铭孩子的悲剧,是后话了。

当时的辜鸿铭似乎忘记了,所有的这些都是男子制定出来的标准,女子只是被迫准从。

在当时社会也没有指出他将女人物化这一错漏,但是他把女人完全看做男人的附属,这一个观点受到了当时很多人的指责。

毕竟在当时社会,已经出现了“人人生而平等”的观念,也出现了反对包办婚姻,反对缠足的等对女人迫害的风气。

但是对于其他人的批评,他毫不在乎,在辜鸿铭看来,自己的想法是绝对正确的,只有恢复封建社会,自己的想法才能得到证实,才能被检验出来。

我们经过研究可以看到,辜鸿铭的所有关于婚姻的观点,也都在为一个目的服务,那就是恢复封建社会士大夫之权利。

至于他为什么有这样一个想法,还要从他的小时候说起。

辜鸿铭的中国强大梦想

其实,说起来辜鸿铭的出身和他的婚姻观念,完全是不一样的。

但是,这种明明不是特别适配的感觉,在辜鸿铭身上,却有种说不出的融洽感。

可能就是因为他本身就是兼具自信和自卑的一个人,也正是这种与众不同的矛盾,造就了这样一个与众不同的人。

1857年,辜鸿铭出生于南洋马来半岛,父亲是一个华侨商人,母亲却是一个金发碧眼的洋人,所以他的长相也有着西方人的特征,黄头发、蓝眼睛、高鼻子、深眼窝。

因为成年旅居国外,在父亲和母亲的教导下,他小小年纪就可以说英国的语言,后来又跟随着英国的义父去到苏格兰,在欧洲游学十四年。

游学的十四年,辜鸿铭取得了令人难以启迪的成就,他拿到文、哲、理、神等十三个博士学位,同时他也是最早拿到诺贝尔文学奖的中国人。

但是,也就是因为他的中国人身份,常常遭遇外国人的蔑视,在国外的日子虽然富足,却并不受人尊重。

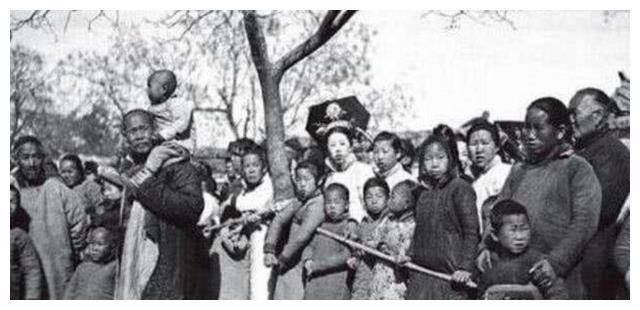

在那个年代,国不成国的时候,中国人在外面世界都是低人一等的,而辜鸿铭在外是深有体会的。

所以,他才会不断武装自己追求认同感,赢得尊重感。

在国外旅居求学的辜鸿铭,从小嘴巴就很厉害,尤其他还精通11种语言,无论是面对谁,他的一副铁嘴钢牙,总能怼得对方面红耳赤,不知所措。

辜鸿铭怼人有着其特有的文人风格,引经据典、出口成章,一番话就能让对方心服口服。另外,他作为大文豪托尔斯泰的笔友,文化水平自然不可小觑。

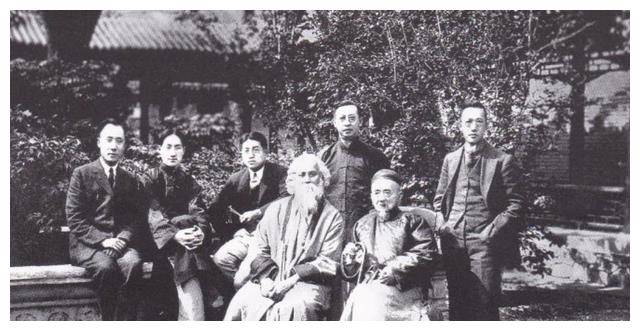

是以年纪轻轻的辜鸿铭,就在国外享有盛誉,以至于后来西洋人中,最经典是一句话是:到北京可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。

辜鸿铭后来回到中国,很多洋人慕名来听他的讲座,每票售价2大洋,座无虚席,场场爆满。

很多人不知道,他讲座的售价是什么水准,这么说吧,他的讲座比梅兰芳的戏票还贵半个大洋。

不可否认,辜鸿铭后来在西方世界是极受尊重和推崇的,但是这样一个在国外享有盛誉的大学者,回国后成为人见人烦的老封建、老顽固。

不仅仅是因为他明明受西方思想影响几十年,却对中国传统文化如此喜爱,更多的是因为他对传统文化,无论好坏全盘接受的极端做法。

但是,辜鸿铭当时的想法就是,因为自己足够强大才赢得了国外的尊重,所以当他回到中国的时候,类比于自己,想要通过使中国强大,改变中国的国际地位。

他认为不是一味模仿西方就会赢得对方的好感,只有中国本身的东西,才能成为中国的强大后援。

这条强大自己,继而赢得别人尊重的路,是他走过且成功了的。

而自己强大首先要肯定自己,所以他才会执拗地宣扬传统文化,这是他迈出的第一步:建立民族自信感。

不得不说,他这种观念是有一定道理的,但是路却有点走偏了,毕竟并不是所有的中国传统文化就是好的。

那些对女人的迫害、还有一夫多妻下畸形的婚姻形态,本身就是对女人的一种迫害,当人不能平等相处的时候,往外扩散开来,就是封建社会下的人和人的关系。

封建社会,最显著的特征就是不平等。

所以官民、皇帝百姓之间的关系,才造就了清王朝的覆灭,即便没有洋人,这种社会形态也必将随着经济社会的发展走向崩盘。

但是,当时的辜鸿铭是看不到的,毕竟当时的时代束缚了他,也束缚了很多仁人志士。

而我们只是占据了时间优势,才能对此加以点评。

很多人说,虽然辜鸿铭是对传统文化过于自信,但是他是唯一一个在当时社会敢于不随着西方脚步走的人,也只有他敢和“八国联军”叫板,还能吵赢。

事实上,我们当然不可否认他对中国文化宣扬的功劳,但是也要看到他被时代困住而无法走出时的困窘。只有这样,我们才不会重蹈覆辙。

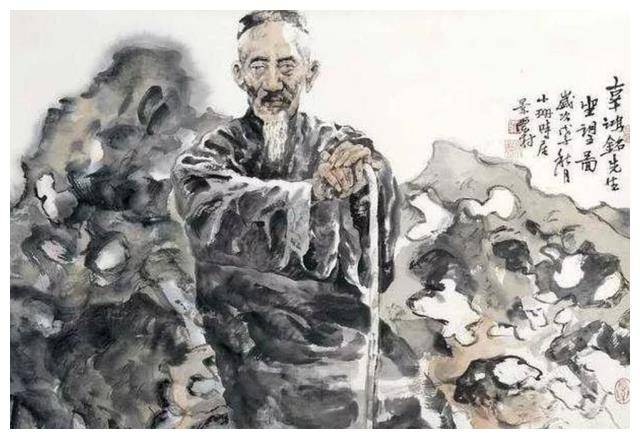

辜鸿铭就是一个近代社会的矛盾体,他最受诟病的是那条剪不断的辫子,是被观念束缚住的执拗。

但是越是走近他,了解他,我们才发现这个国学大师,也有十分可爱生动的一面。

而这样的他才成就一个时代,也正是那个百家争鸣的时代,才有了我们这样一个多元化的世界。

他就是辜鸿铭,一个生错时代的狂人。