根木为魂,让非遗长出 “时代温度”——根木艺术传承人沈永明

海报新闻记者 郭馨煜 日照报道

9月的山东工艺美术学院艺术馆里,一缕阳光斜斜落在根木作品上,纹理间仿佛藏着岁月的呼吸。《峥嵘岁月 根木为怀》展览刚开馆不久,就围满了驻足的师生——有人指尖轻轻拂过作品边缘,有人举着手机记录细节,而人群中,一位不时为观众讲解的身影,正是这场展览的主角,也是山海天根木艺术非遗代表性传承人沈永明。

展览现场,四十余件作品从自然树根到阴沉木,从具象造型到抽象表达,每一件都带着“藏魂在天然”的灵气,更藏着沈永明与根木半生的故事。

一遇根木,便是半生痴缠

“我和根木的缘分,一半是家传的念想,一半是偶然的心动。” 聊起与根木的初遇,沈永明的语气里仍藏着笑意。他是木匠技艺的第五代传人,小时候看祖父、父亲刨木、雕刻,木屑落在衣襟上的香气,早早就刻进了记忆里。但真正让他“一头扎进去”的,是20多年前那趟去河北的出差。

“当时路过一个村子,民房门口堆着几块奇形怪状的木头,走近一看,才知道是根雕。”沈永明说,那一瞬间像被什么绊住了脚——木头的纹路顺着自然形态蜿蜒,有的像山峦,有的像飞鸟,明明是没有生命的木料,却透着一股子灵气。他在村里住了十多天,每天围着那些根雕转,跟村民打听做法,临走时还忍不住抱了块小木料回家。

从那以后,沈永明成了“追根的人”。办公室、会客厅堆得满是树根木料,有时对着一块木头,他能站半天——或蹲下来看纹理走向,或趴在桌上画草图,灵感来了就赶紧记在本子上。为了找一块合心意的原料,他跑遍了千山万壑去“寻根”。“有次在山里找木料,差点摔进沟里,爬起来拍了拍土,看见手里的树根没坏,还挺高兴。” 他笑着说,在别人眼里是“捡破烂”,在他心里,每块木头都是“等着被唤醒的生命”。

以木为纸,刻下情怀与时代

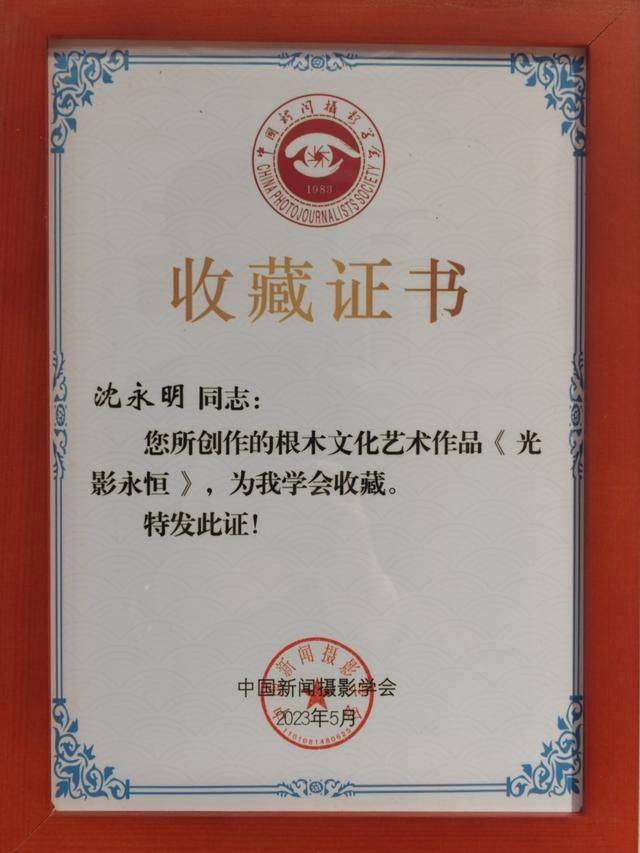

“做根木艺术,不能只图好看,得让作品‘会说话’。”这是沈永明常挂在嘴边的话。他首创了“根木艺术”的概念,还琢磨出一套自己的思路——“以根木艺术之器,传根木文化之道”,如今“根木艺术”“根木文化”这些词,都被百度、搜狗收录进了词条,可他总说:“不是我厉害,是根木本身有力量。”

他的作品里,藏着传统的温度。《福如东海 寿比南山》里的弥勒佛,袈裟不是刻出来的,而是顺着树根的天然纹理“长”出来的—— 既像大海翻涌的浪,又像行书里的“山”字,最妙的是弥勒佛身后,天然裹着一块“根抱石”,像是老天特意为作品添的一笔。“这块材料我放了三年,直到某天看见阳光照在上面,突然就想到‘佛伴山石’的意境。”

也藏着家国的情怀。有件叫《归》的作品,他琢磨了很久——树瘤的形态本就带着“缠绕”的感觉,他顺着纹理雕刻,让整体造型像一双相拥的手,“就是想表达盼着祖国统一的心思”。还有那件7.1米高的《丝路根王》,是他耗时多年才完成的“镇馆之宝”:原料是从丝绸之路沿线找的老根,雕刻时顺着根的走势,刻出蜿蜒的“丝路”,“想让大家从木头里,看见咱们国家的时代故事”。

薪火相传,让根木“活”在当下

“要是没人接,再好的技艺也会凉。” 沈永明最怕的,是根木艺术变成 “博物馆里的标本”。这些年,他忙着搭平台、找伙伴,只想让更多人看见根木的美。

他相继成立了“一根一木创意部落”、“闲适富足木作空间”、“山海天根木艺术精品馆”以及“山东省根木文化艺术有限公司”,还与高等院校结合,成为山东工艺美术学院、山东管理学院等高等院校的非物质文化遗产实践、研究基地。

沈永明说,除了艺术创作之外,他更想在山海天打造一处根木艺术博物馆,建立独具根木特色的美育研学中心,让根木文化非遗美育课程,不仅成为高校的研究基地,也要融入中小学美育教育体系。

“希望中小学的孩子也能来摸一摸木头,知道咱们还有这么美的非遗。”沈永明笑着说:“每块根木都是有灵魂的,只要有人愿意学、愿意做,它们就会一直‘长’下去。”

阳光透过玻璃窗,落在沈永明和他的根木作品上。那些曾经沉默的木头,因为他的坚守,有了温度;那些古老的技艺,因为他的传承,有了未来。而沈永明知道,自己只是“根木的摆渡人”—— 他要做的,是把这份与木的缘分,轻轻递到更多人手里。