“人民艺术论坛”开幕,观众戴上虚拟现实设备感受非遗技艺

10月29日,第二届“人民艺术论坛”暨“人民艺术·匠心传承”非物质文化遗产主题展在中国人民大学开幕。非物质文化遗产多模态数字资产建设知识工程成果现场发布,来自全国各地的专家学者、代表性传承人、文创从业者等聚焦“非遗融入生活”,共同探讨非遗的当代价值与发展路径。

10月29日,第二届“人民艺术论坛”暨“人民艺术·匠心传承”非物质文化遗产主题展在中国人民大学开幕。

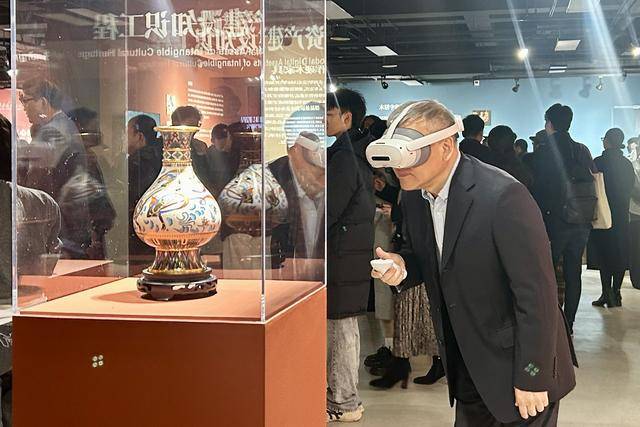

走进人大艺术学院展厅,融合静态陈列、动态展演与创新设计的展陈令人耳目一新,非物质文化遗产多模态数字资产建设知识工程成果展示区人气正旺。不少观众戴上虚拟现实(VR)设备,“穿越”进入非遗技艺的原生空间。透过视窗,不仅能将展品的材质、细节看得一清二楚,更能沉浸式观察传承人的形态、动作、语音及工作环境。“我看到了匠人们在制胎、掐丝、拓图等步骤中的细致操作,最终制作成精美的景泰蓝花瓶,有一种身临其境的感觉。”观众于女士说,戴上另一种增强现实(AR)眼镜,还可以通过眼神的停留聚焦,切换不同的技艺和观察视角。

观众在“人民艺术·匠心传承”非物质文化遗产主题展通过沉浸式体验了解非遗多模态数字资产建设工程成果。

“非物质文化遗产多模态数字资产建设工程构建了系统化的非遗知识体系,同时运用高斯泼溅、体积视频等前沿技术全景记录传承人技艺,并借助混合现实、虚拟现实技术,还原非遗技艺的历史文化背景和实践场景,打造非遗数字孪生系统,从知识、技术、文化三方面推动非遗焕发全新活力。”中国人民大学艺术学院院长张淳介绍,该工程是中国人民大学构建自主知识体系的重要实践,体现了技术与学术融合创新,为非遗传承与保护提供了新的学术范式。

观众在“人民艺术·匠心传承”非物质文化遗产主题展参观。

论坛上,专家学者通过主旨演讲、专题研讨、案例分享等形式发表真知灼见,并围绕“非遗的学理阐释与价值转化”“非遗的跨界对话与融合创新”两大主题展开对话,共同探索非遗保护与传承新模式,为持续激发非遗在乡村振兴、文旅融合、数字技术等领域的创新活力贡献智慧与力量。

绚丽多彩的珠绣图卷,秸秆扎刻的琼楼玉宇,栩栩如生的皮影人物……此次“人民艺术·匠心传承”非物质文化遗产主题展将持续至11月29日,邀观众共赏非遗在当代的丰富功能与时尚表达。

来源:北京日报客户端

记者:金瑶