艺评|“我在苦苦打工,AI却在搞艺术”

《你觉得痛的时刻》

《briDsunG》

《回声》

《逆向工程非通用人工智能诗歌》

《红柳絮》

《强力的》

去年年初Sora(OpenAI开发的人工智能视频生成模型,能够通过文本指令创建长达60秒的逼真视频)发布以后,某平台用户的一条牢骚引发了热议。这位网友抱怨道:“我在苦苦打工如大老粗,AI却在写诗画画。”今年上半年,荷兰奈梅亨POST当代艺术中心策划了一场展览,甚至直接将这句网络梗作为了主题。对于广义上的视听娱乐产业而言,如今,虽然几乎人人言必谈AI,但对于“AI艺术”层面的关注其实并不多,主要谈论的还是——AI技术如何赋能“降本增效”的产业化实践。

在主流的讨论范式中,AI生成内容的优劣评判取决于“接近摄影影像”的程度,或者说“以假乱真”的程度。因此那些代表着“最高水准”的AI视频“优等生”,几乎都是以电影质感和好莱坞大片的模样被塑造的。但无论是“降本增效”还是“以假乱真”,AIGC(人工智能生成内容)并没有跳脱出传统电影的“拟真”旧梦,它的意义更像是实现旧日电影理想的一条捷径,只能“接近电影”,却永远无法“成为电影”。

然而,一些存在于艺术展和电影节中的先锋作品,向我们展现了截然不同的思考方式——它们并不以“模仿和取代”电影或任何一种既有的影像形态为目的,而是试图探索属于“AI生成”这一媒介自身的语言,并用新语言重新定义可见性的边界。

这对于艺术自身而言,毋庸置疑是触及本体的重要命题,而对于每一个身处技术和媒介变迁时代的人来说,同样意义重大,因为它们提供了另一种想象未来的参照物和可能性。

以上冗长的开场白,却是必要的“前情提要”。目前AI影展遍地开花,但真正具有先锋性,能够通过艺术作品自身的张力穿透现象世界的却并不多见,9月在798园区看到的“AIsolation”短片集锦必须算一个。

“AIsolation”是由亚洲地区多家歌德学院联合柏林实验艺术剧场HAU举办的AI短片竞赛,最终选出了22部入围作品,进行了线下放映和主创交流。虽然目前线下放映已经结束,但在2025年12月31日前,有兴趣的影迷依然可以在HAU剧场的数字平台HAU4免费观看。

不是超现实 是“生成”和“做梦”本身同构

获得影展“最勇敢前瞻奖”的《iDent》(《标志短片》)令人印象深刻。影片始终由四个画面并置,画面内容来自于Sora在同一提示词下生成的“相似但不相同”的场景。在这里,正常叙事中需要规避的“不一致与不稳定”的技术问题,被保留并塑造为一种新的视听结构,横冲直撞地一并出现在观众面前。在迷幻的电子音乐中,四个画框内的人物面面相觑——“咦,我的脸又变了”。他们虽然长得不一样,却又似乎交融在了一起,共享着同一个意志。不同视角下的残缺场景则具有某种可被扭曲、可以流动的伸缩性,形成一种梦境般的空间意象。当然,影片有它文化层面的深意,诸如当代社会对一致性的追求和个体自由之间的关系等等。但我认为,这组影像本身比其要表达的主题更具有冲击力。因为它让“生成式的”抽象的语言结构,以影像审美可感知的方式显现了出来。

大多数关于影展的解读或许会把这种观影体验描述为一种广义上的“超现实”风格,但作为观众必须坦白,实际的观看感受远非“超现实”所能定义。“AI的超现实”和艺术史上受弗洛伊德影响产生的种种超现实作品还是不太一样,究竟是哪里不一样?数字艺术家保罗·特里洛形容AI生成影像有一种“Dreamlike(做梦般)”的质感,特别像“你闭上眼睛的时候在脑海里看到的画面”。

在观看并尝试制作了更多AI艺术影像后,在对于AI生成所“涌现”的那种“做梦般”“回忆式”,甚至“走马灯”的感知机制有了更丰富的具身体验后,我的答案是AI的超现实质感,关键并不在于表现对象,而是“生成”本身所具有的超现实性,或者说“生成是一种超现实的语言”,一种与潜意识同构的“做梦的语言”。

在《释梦》中,弗洛伊德将“梦”的本质看作是一种“愿望的达成”,而人的意识对于这些愿望有本能的压制倾向,这些倾向则形成了“梦的审查”。为了逃避审查,“做梦”通过“凝缩”和“移置”两种主要方式来伪装自己,从而顺利地存活于可被察觉的意识中。可以说,“做梦”实际上是一种“改装后的愿望”。所以,我们感觉到梦总是“乱七八糟”的,一个叫着张三名字的人,长着李四的脸,却又上演着王五的故事,这是梦的运作机制中“凝缩成一团”的愿望。而这些梦中对象就像《iDent》中的变脸人,无数个分散的身份,看似毫无逻辑地“凝缩”在一个可被辨认的整体中,却在混乱里携带着某种欲望密码。

因此在艺术的想象中,我们看到了AI影像的另一条路径:不是拟真的,而是抽象的,是一种比以往任何一种媒介更逼近于潜意识的呈现,是语言层面,而不仅仅是风格层面的“凝缩”“移置”与“非理性结构”。也有很多学者将这种随机性和混乱性概括为组装、拼贴、涌现、数据库美学等等,但或许一种更加赋予其主体性的理解是,人工智能生成就像“做了一场梦”。

失去“重力” 重新回应“真实”的审判

当然,并不是所有的AI艺术短片都在“搞抽象”,很多作品还是在积极地模仿现实,而这种关于AI对“真实”的冲击所带来的思考也是更多人真正关心的议题。一种比较主流的态度是担忧,即当AI生成内容越来越逼真,甚至令人无法分辨时,我们应该如何应对,这一问题本身也带有对未来不确定性的普遍焦虑;而另一种态度则更加乐观、自信,认为AI的虚假感是正常人基于基本的感知经验就可以轻易辨别的,结论是AI没有灵魂、灵性、灵韵,它替代不了人。

商业化路径中的AI影像在某种意义上也是技术的宣传片,它提供了一种发展论视角下关于“进化”即“优胜劣汰”的叙事,让我们认为AI具有“替代”的使命。也就是说,随着技术的更新迭代,它会接管现有的一切。而AI艺术短片带来的新视角,让“真实”这一看似不言自明、实则暧昧不清的概念,以“陌生化的视角和知识”重新被观看和审视,所谓“真”和“假”并非孰优孰劣的竞争或替代,而是一种“平行关系”。

影展中一部名为《滴落之前》的影片,用“重力”这一意象极精辟地戳中了关于“真实”的执念。影片展现了艺术家和AI如何“共同应对审查”,通过水果、花卉、液体等物质的微观运动重新发明了一种数据审查之外的“情感语言”,在影片末尾出现这样的字幕——“这不是重力,是欲望”。影片中的物质运动是“失重”的,而失重意味着“失真”。这些液体与植物,存在于一种表面上看起来真实的时空,在算法规则下模仿着重力引发的表征形变,却并没有真正受到重力的牵引。这实际上也是AI影像在工业化生产中被诟病的缺陷,即非物理性形变。但正如《滴落之前》所表现的,重力也只是一种习惯,或许只是我们不假思索就将其纳入了“真理”框架。在欲望的世界里,在数据审查和语言之外,被重力以及和重力一样拖拽着我们的“真理”所遮蔽的“真实”将会浮现。

直接挑战“真实”的,还有几部模拟老照片和录像带的影片。金晓霖导演的《好日子》借助AI将澳门本地的历史照片进行了二次创作;胡峤导演在《强力的》中试图用AI还原一场游乐场的“猛烈的撞击事故”,却被还原后的AI影像“猛烈地撞击了心灵”。这些影像保留了粗糙、模糊、残缺的质感,以“延续真实和放大真实”的姿态被感知。实际上,观众无法得知它们是由真实的老照片扩展而来,还是AI的无中生有,却很容易就接受了“AI伪纪录片”的设定,并投以怀旧的真情。

这实则具有讽刺性,因为当技术“大费周章”地去解决有关真实的本质问题,比如物理规律和世界互动,我们其实并不那么容易买账;而当AI浅浅地,甚至只是拙劣地模仿有关真实的符号,比如低分辨率的老旧照片,我们就很容易与之共情。这不禁令人反思,所谓“真实”是如何被脆弱地、表面地建构与粉饰,而AI的出现只是“真实”的又一次危机公关,和摄影、书写以及其他创作形式一样,试图为“真实”提供全新的解释。而“真实”本身,永远是拉康所说的无法企及的对象a(指主体永远无法完全占有的“缺失之物”),只能在想象中完成一种建构,AI艺术创作(或更本质而言,“非人”的介入)再次唤醒了这种想象。

搞艺术的不是AI而是人

关于AI创作的讨论,时常基于两个完全不同的前提,大家在各自的想象中高谈阔论,看似用着同一套语言体系,却很难达成共识。一种是把AI看作“自动化”和“一键生成”的响应,“AI生成”几乎等同于商业应用中“集成化”的工具包。另一种则默认了所谓“生成”,其实是一种“人机共生”的状态,每一个最终生成的影像背后都融合了无法分割的人类动机、AI运算和互相影响的反复调试。显然,对于艺术创作而言,后者才是现实。因此,当我们说“AI在搞艺术”,或是试图发现某些AI自身的语言和“个性”时,并非要把它当作一种与我们人类相对的“完整的作者”,而是试图了解一种全新的生态,从而在共生的生态中觉察人自身的改变。

法国技术学家吉尔贝·西蒙栋在《论技术物的存在模式》中提到,人们要么把技术看作工具,要么看作机器人,而机器人本身带有“敌人”的意味,暗示着人类生活那种自然取向的迷失和式微。可以说,AI在我们的思维惯性中是带着“原罪”来的,要达成一种与之融合共生,既不是工具,也不是“敌军”的真正共识并非易事,而这正是AI艺术家们想要传达的最核心思想。

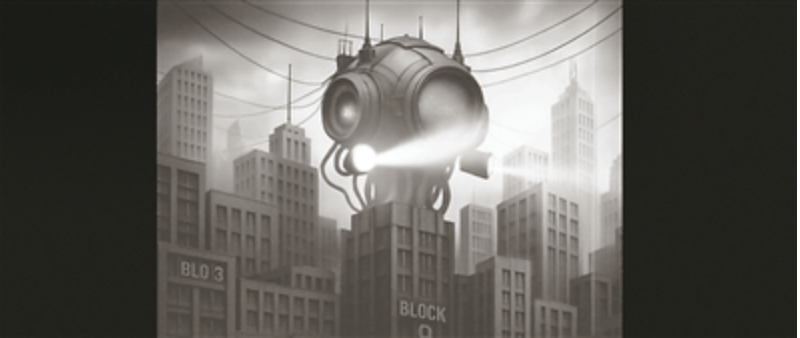

文章开始提到的奈梅亨POST当代艺术中心的策展,用了和本文一样的题目,但那个展览想要强调的,不是AI艺术,而是看似便捷的AI流程背后的人类劳动,所以开头的英文在那场艺术展中的意思是“你看到AI搞艺术,却没有看到这背后的人类付出”。“AIsolation”影展也有很多作品触及了AI生产背后更复杂的结构性问题,比如OHuo工作室的《未被看见的她》讨论了女性在算法与文化偏见中的位置;李禹可的《艺术馆是战场吗?》反思了艺术背后的权力问题;刘子瑜的《回声》用“全景敞视”的意象讨论信息时代有关“平等”的幻觉;林梓阳的《briDsunG》则用由乱码提示词引发的生成混乱,展现了我们嵌套在“正常”中的“非正常”。

更重要的是,这些对于AI技术的批判性思考,不是为了传达“拒绝”与“隔离”,相反是用更深的“介入”与“融合”,向人们展现出一种无法回避的“共生景观”,刺激人们将不安与可能性同时释放,在激进的艺术想象中,去思考未来。

AI艺术的先锋探索和日常生活中的声音一样,也呈现出批判和积极两面。后者试图传达的是,AI作为一个全新的对话者,如同苏格拉底式的“助产师”,将人们未曾觉知的潜力,以我们无法预见的方式“催生”出来。比如,“AIsolation”影展中获得竞赛评审团特别提及的《逆向工程非通用人工智能诗歌》,就用密集的人机对话和涌现的生成画面,展现了一首诞生于人与算法对话中的诗歌。

西班牙艺术家卢卡斯·奥尔蒂斯·埃斯特法内尔(Lucas Ortiz Estefanell)曾谈到,人工智能创作可类比雕塑,和绘画时每一笔都完全由人决定不一样,雕塑的每一步都在接受雕塑本身给人的反馈,是那个“你正在做的东西”给你“它的形态”,而人对这种媒介并没有完全的掌控权。

当然,在规范化、标准化、工业化的生产中,人需要拥有对机器的绝对掌控权,因此并不会给予“不确定性”过多的生长空间。而作为边缘的和先锋的AI艺术创作,则为这些不确定性留出了足够的空间,也为我们提供了一次反思的机会。或许我们可以暂且卸下根深蒂固的人类中心主义包袱,去感受和思考一些在抽象和具象之间稍纵即逝的触动。

杜天笑

编辑/周超