“诗圣”杜甫仅存的一件书法,在四川巴中被发现,这字颇具个性!

唐代有不少诗人其实也是大书法家,只不过“人掩书名”,世人把关注点全放在了他们的诗词上。李白号称“诗仙”,《上阳台帖》是其仅存于世的书法,狂放洒脱与其诗风颇为相似;《张好好诗》是“诗雄”杜牧唯一的书法真迹,落笔精绝,开米芾“刷字”之先;李商隐也有作品传世,名为《王翊元夫妇墓志》,楷法精到。

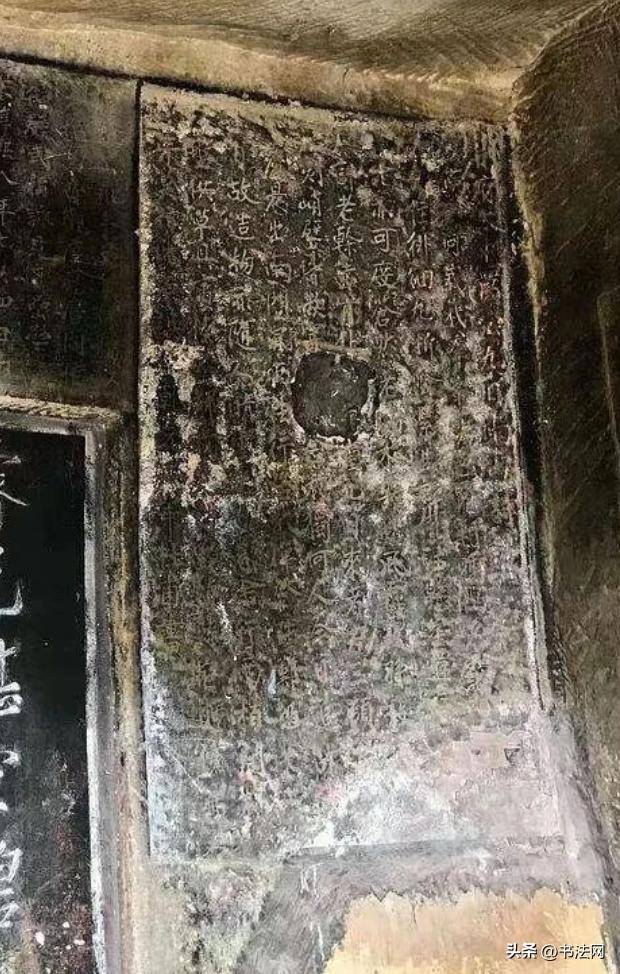

大李杜、小李杜唯独缺了杜甫,一直以来人们都在寻找他的书法作品,功夫不负苦心人,清代晚期有人在四川巴中发现了一件摩崖石刻,正是出自杜甫之手,它便是《严公九日南山诗》。此作发现于巴中城南的南龛古窟。

此石窟始凿于隋,盛镌于唐,唐肃宗乾元三年赐名为“光福寺”,此后无数文人墨客来此游览、题诗,杜甫便是其中一位。《南山诗》写于唐乾元二年(759年),位于石窟老君洞正壁左上侧,高121厘米、宽70厘米,竖刻诗文10行,共168字,中间两行缺失四个字。

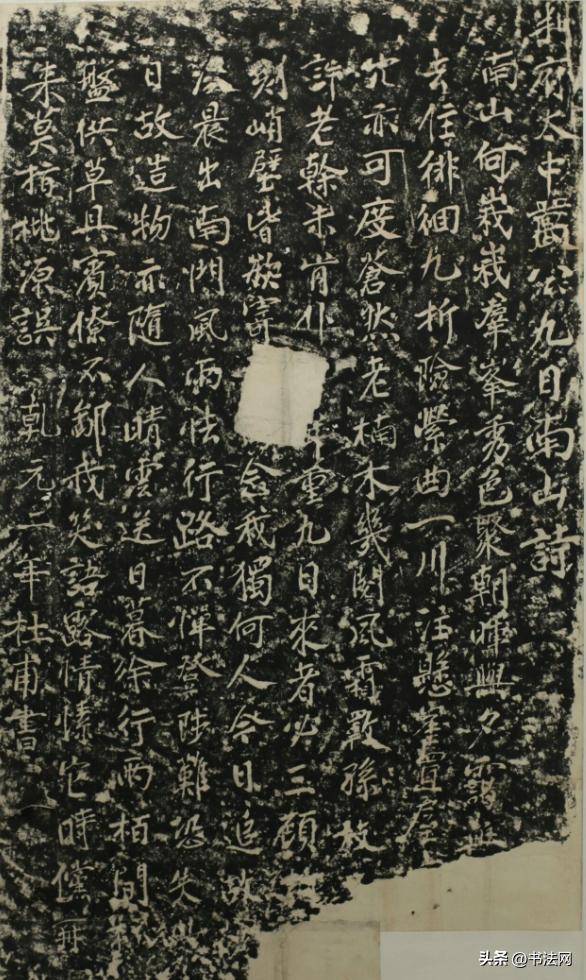

释文为:“南山何巍峩,群峰秀色聚。朝晖与夕霭,无言任去住。徘徊九折险,潆曲一川注。悬崖置屋少,虚穴亦可度。苍然老楠木,几阅风霜斁。孙枝长丈许,老干未肯仆。□□重九日,来者必三顾。题诗刻峭壁,皆欲寄□□。念我独何人,今日追故步。凌晨出南门,风雨怯行路。不惮登陟难,恐失此日故。造物亦随人,晴云送日暮。徐行两柏间,杯盘供草具。宾僚不鄙我,笑语露情愫。它时倘再来,莫指桃源误。乾元二年杜甫书。”

最早发现此作的是清代书法家、金石学家叶昌炽,他在《语石》中详细记载了此事:“巴州之佛龛记、楠木歌、西龛石壁诗,皆乾元中严武所刻。余新得杜甫书严武诗,浣花遗迹,海内只此一通,可以傲燕庭矣。”

此作通篇以楷书写就,兼行书笔意,个性极强,开黄庭坚“长枪大戟”书法之先河。中锋涩行有力度,起笔稳重,行笔略带阻力,如锥画沙,凝练而有涩势。受初唐楷书影响,横画重起轻收,竖画轻起重收,横折折笔处顿挫明显。

结构偏扁,有隶书遗意,略呈扁方,撇捺舒展,宽绰气象,重心偏低营造稳定感,形成上轻下重;欹侧取势、微妙变化。行气连贯,但因楷书笔意为主,字间牵丝较少,靠笔势呼应。《严公九日南山诗》可考杜甫的书写习惯与唐代文人日常用字规范,展现盛唐初期楷书向行书过渡的书写状态。

其书风兼具文人的含蓄与诗人的个性,成为“字如其人”的另一种注脚。