金庸书法刍议

(来源:南湖晚报)

转自:南湖晚报

N文/图 查玉强

2018年10月30日,查良镛在香港逝世,忽忽已七年了。金庸先生作为一位大师级的文化名人,“凡有华人的地方,就一定有金庸的武侠小说”。其以风靡全球华人圈的十五部武侠小说,在当今文坛确立了不可撼动的崇高地位。但对金庸自己来说,他似乎更在意那些在20世纪五六十年代几乎每天一篇的政论性的专栏文章(累计近千万字),他在更多的时候称自己为“报人”。对于金庸的文化成就究竟是以小说为胜场,还是以社评为标杆,或两者平分秋色,估计永远会是个见仁见智的话题了,本文亦无意介入此话题,这里仅就金庸的另一门“武艺”——书法,浅说一二。

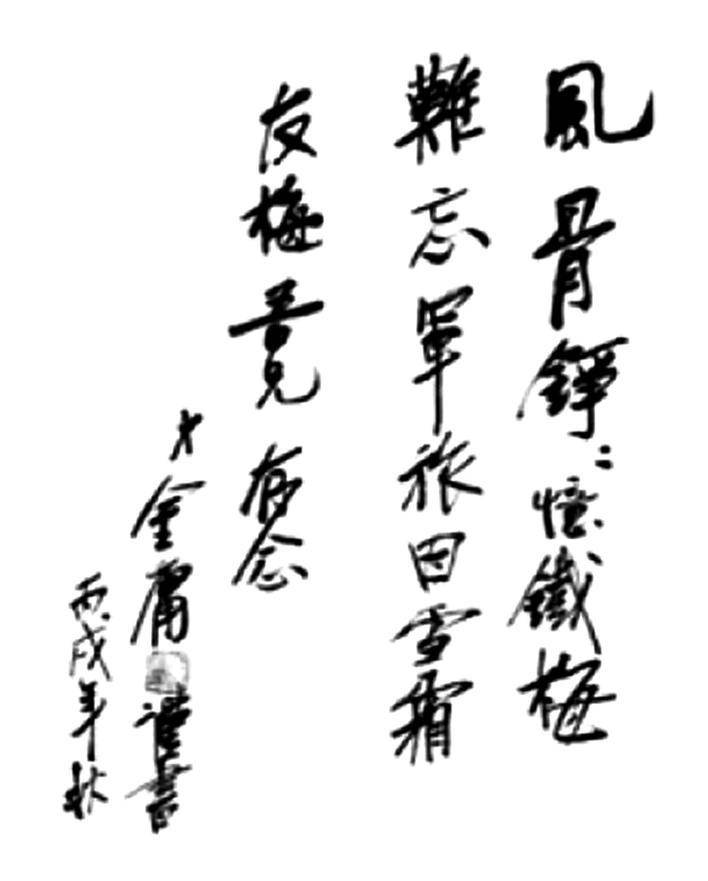

客观地讲,金庸不是一个书法家,他大概也从来没在这方面专门花过大力气、下过苦功夫,书法只是他笔耕之余顺手捎带的一个副产品,只是一个文化人自身本来该具备的一项基本技能而已。平心而论,金庸在不经意间书法水平能达到如此程度,也属难能可贵的了。而决不如有些人所谓,“若把署名去掉放到网上,估计没人看得上好。”这种看法是片面的,话语也刻薄了一点。应该说,金庸的字,属有灵性的作家字,其落笔潇洒爽利,铿锵有力,字体中宫收紧,开阖有度。其书风刚毅硬朗,率直朴拙,有如斧凿刀刻般,棱角突出而具剑气纵横之势。

金庸的信札和书法作品,总体上给人以一种浓烈的“碑味”,从中也可以看出金庸在北碑与南帖两大书法潮流当中,更多是从北碑中汲取养分。他的书法有点海派名家高邕之的格调,他也是循着传统书法家所走的路子。

在几件作品中(见图),我们也看到了金庸在钤印时有个习惯,他常把印章嵌在落款的中间,盖在“金庸”之下,“谨书”之上。这在章法上叫“章隔破题”,是章法的一忌。通常一幅作品若仅盖一章,就需要按照结题完工的要求,做到名下盖章、章后无题,印章之后一定是干净的了。而金庸如此钤印,在章法讲是不大讲究的,这也正说明他不是一个专业的书法家,他没把它当回事。

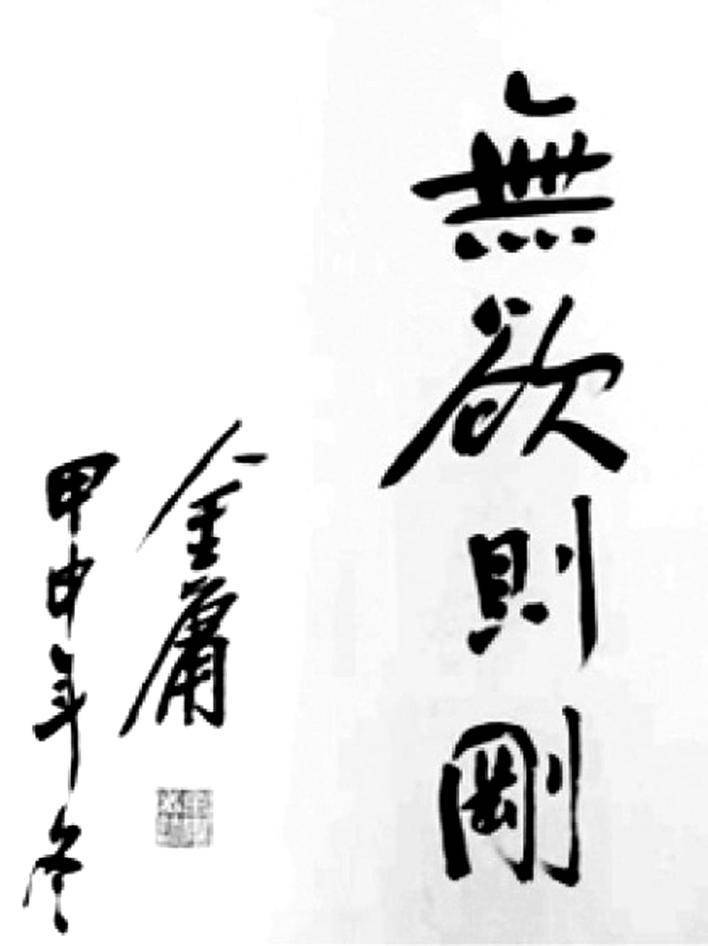

比如“无欲则刚”这幅书法作品,这幅作品的钤印是没有问题了,但金庸在落款“甲申”后,加了个“年”字,这又有问题了。按规范的用法,干支后面是不能加“年”字的,一般都是在干支前面加上“岁次”“岁在”来表示,如不加“岁在”或“岁次”,只写干支也可以,它是能独立使用的,因为干支本身就包含着“年”的意思,所以在干支后面再加“年”字,在意思上就有点重复了。

以上所提,对于一个非专业书法家而言,已几近苛求,其实存此种种亦无伤大雅。当然倘能去除这些,做得完善一点那更好。总而言之,在“非典型书法家”金庸先生的书法作品中偶存这些现象,实属白玉微瑕,是瑕不掩瑜的。