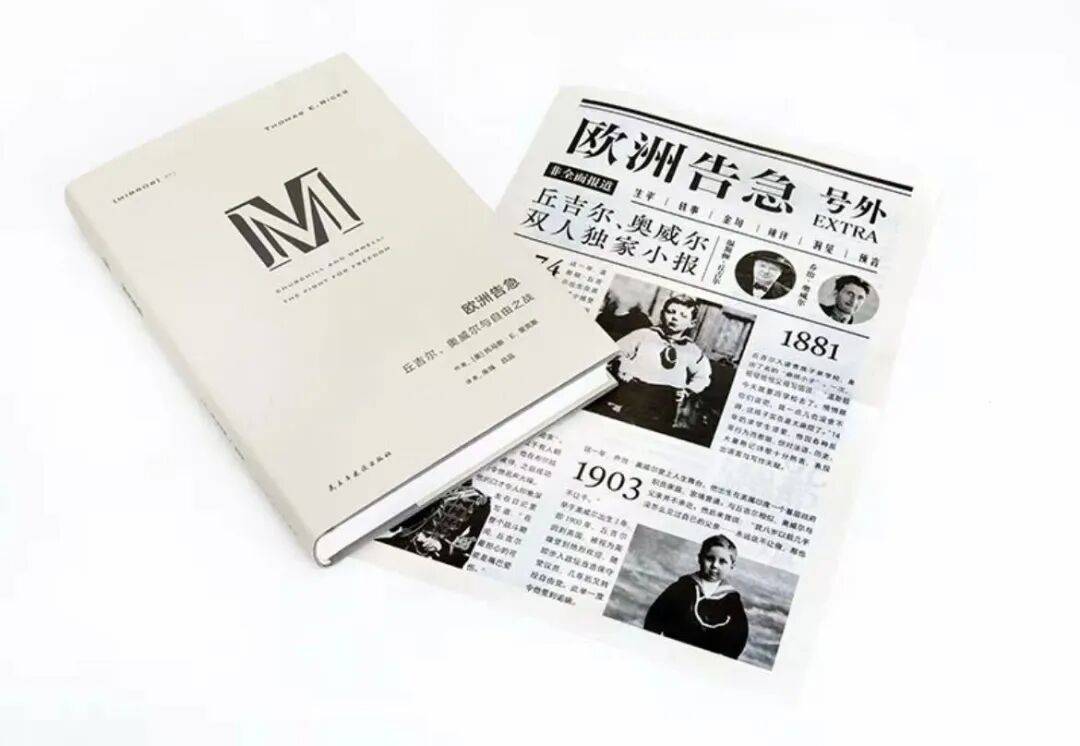

最新M译丛|丘吉尔×奥威尔双人传记,危急时刻如何坚守自由

当我们回顾历史,总会发现,在历史转身的时刻,往往只有少数人能够看清真相,并坚定贯彻自己的信念。

丘吉尔和奥威尔就是这样伟岸且孤独的人物。“二战”期间,丘吉尔和奥威尔在反法西斯战争中发挥了巨大作用,前者扭转了英国的绥靖政策,成为欧洲战场抗击德国纳粹的重要力量,后者的《动物农场》和《1984》造就了经典的警世寓言,直到现在,仍在影响一批又一批的读者。

如今,两位已经成为被历史铭记的重要人物, 但人们常常忘记两人有过很长一段时间备受冷落、威胁和孤立的历史。当时,西方社会普遍认可、附和希特勒和墨索里尼,丘吉尔与奥威尔尽管有远见地看清,历史与文明发展的关键是人们的自由,而法西斯政权终将剥夺这一切。但在“众人皆醉”的社会气氛之下,他们只能独自与法西斯主义进行斗争。

丘吉尔与奥威尔一生中从未碰面,但都曾为抵抗绥靖主义、保卫思想的独立与自由而战,相同的志业让他们的经历形成了穿透历史的共振。新上市的M译丛系列最新作品《欧洲告急:丘吉尔、奥威尔与自由之战》,串联起丘吉尔和奥威尔两人的故事, 这是市面上难得一见、形式新颖的丘吉尔、奥威尔双人传记。

本书重点讲述塑造两人思想与历史地位的20世纪三四十年代,那时,他们各自经历了人生的蜕变时期。通过解读两人的经历与洞见,面对威胁和孤立时的坚守,本书再现了当时欧洲乃至世界的困局与挑战,全书主题鲜明凝练、叙述连贯有力,一气呵成。

在今日,探讨丘吉尔与奥威尔这两位重要人物,不仅关系到理解他们所生活的年代,而且有助于理解我们目前的世界,更重要的是,在他们的选择与坚守中,找到自己为之奋斗的目标与使命。

反对绥靖,孤独的丘吉尔

从诸多方面来说20世纪30年代都是很可怕的一段时期,许多人越来越深切地感受到新一轮黑暗时代正日益迫近。这些恐惧始于全球大萧条所引起的经济、社会大错位。一场漫长、残暴的战争在亚洲爆发,同时也在西方酝酿,将会在20世纪40年代夺去数千万人的生命。借用诗人斯蒂芬·斯彭德的话来说,当时普遍的看法是,他们这代人将会目睹“西方文明的终结”。

在后来的战争回忆录里,丘吉尔把20世纪30年代称作自己“处于政治荒野”的时期。一些当代学者认为他受到的政治流放并没有严重到如此程度,但是历史事实以及当时人们的观点却都跟丘吉尔的一致。

丘吉尔回归权力的道路是漫长而艰难的。在20世纪30年代的大部分时间里,他都游走于主流思想之外,与时代格格不入。当时人们对时局的普遍态度在大学辩论团体牛津辩论社1933年2月通过的一项动议上很好地体现出来。这项动议声称,该社团“在任何情况下都不会为国王和国家而战”。当时英国的领导人也心怀类似想法,走上了对德绥靖的道路,虽然已经处于弱势却还在不断让步。

《至暗时刻》

绥靖政策的本质,也就是这种政策究竟是什么、如何实施、何时结束,成为20世纪30年代英国政界的核心议题。

需要注意的很重要的一点是,在当时的英国上流社会中,有一小部分人对法西斯主义甚至希特勒抱有认同感,这些人为数不多但势力可观。

许多鼓吹绥靖政策的人把自己看作务实的思想家。在他们看来,要对抗崛起的德国,必须建立起一个愿意采取军事行动的、强有力的欧洲联盟才可能做到。但是,他们眼看这样的联盟无法建立起来,因此推论,既然没有欧洲联盟,而英国重整军备的进展又十分缓慢,那么绥靖政策便是最聪明的做法,他们自以为这是远比丘吉尔冷静的头脑所倾向采用的方式。1938年1月,张伯伦在一封信中写道:“作为一个现实主义者,我必须尽我所能维护国家的安全。”

面对求和派的论调,丘吉尔的回应是,德国纳粹获得权力本身就意味着绥靖政策最终会导致战争。1933年4月,他在下议院的一次发言中说:“德国的军事力量上升,到了跟法国、波兰或一些小国相当的程度,这本身就意味着一场战争又将席卷整个欧洲。”

一年以后,丘吉尔问道:“在过去18个月中,有什么重大新事件突如其来,让我们措手不及?”他回答道:“德国正在重整军备。正是这个新事件让欧洲乃至全世界都不得不严肃对待,其他任何事情与此相比几乎都无足轻重。”

英国政府的观点仍然与此恰恰相反:许多政府领导人相信,和平只能通过避免军备竞赛来实现,甚至应该主动裁军。20世纪30年代晚期,希特勒认为英国过于孱弱,不堪一击,而许多英国领导人私下也赞同这一点。当确认德国已开始增强军事力量时,英国的官方反应竟是向法国政府施压,要他们作出让步以安抚德国。

保守党领袖感觉到,为了达到抚慰希特勒的目的,必须把丘吉尔从领导位置上除去。托马斯·琼斯曾担任鲍德温首相的顾问,多年来竭力确保丘吉尔被排除在权力中心以外。

这种政策性分歧的结果就是,拿历史学家托尼·朱特的话来说,直到20世纪30年代的最后一年,丘吉尔都被认为是一个“才华过于出众的局外人:太优秀因此不能置之不理,却又太不符合常规,也‘不可靠’,因此无法委以重任,无法进入政府最高层”。

《至暗时刻》

丘吉尔继续奋力反对绥靖政策。1937年4月,他在下议院警告说:“我们似乎正在走向,或者说无可奈何地滑向一场可怕的灾难,这完全违背我们的意愿,违背所有民族、所有人、所有阶层的意愿。每个人都想停下来,却又不知道该怎么办。”

1938年,张伯伦的绥靖政策无论是在实施方面还是在受到拥护的程度方面都达到了巅峰,丘吉尔的担忧之情也不断加重。

1939年3月中旬,希特勒命令德国军队进入捷克斯洛伐克其他所有地区。而在此之前仅仅6个月,张伯伦曾在公开讲话中把捷克斯洛伐克称为“一个遥远的国家”,说这个国家卷入了“一场口角......而有关吵架的双方,我们什么也不知道”。

英国人目睹了希特勒越过边界向外扩张的行径,有关丘吉尔的政治论调因此开始有所改变。“这位尊贵的先生坚持不懈地在下议院向政府不断发出警告,”雷金纳德·弗莱彻在1939年6月的一次议会辩论中说,“而政府却一味拒绝认可他的警告,但是一次又一次,我们看到政府不得不听从他的建议。政府这样做付出了极其高昂的代价,如果从一开始就听从他的意见,代价就会小得多。”即使到了这一步,张伯伦仍然坚决拒绝让丘吉尔进入领导层。张伯伦告诉自己的政治同盟、《泰晤士报》的主编杰弗里·道森,他“没有任何打算要屈服于恐吓而让丘吉尔回来”。

支持丘吉尔的呼声越来越高。1939年8月,战争在欧洲爆发前夕,独立候选人,女权运动积极人士,代表除牛津大学、剑桥大学、伦敦大学以外的英格兰大学联合选区的议员埃莉诺·拉思伯恩在下议院发言说,丘吉尔“一直都预言说这样的事情会发生,但是他的忠告却完全被忽视了”。

张伯伦在公开场合已经显得心慌意乱。“对我们所有人来说,这都是悲伤的一天,而没有人比我更加难过,”他说,“我为之努力的一切,我为之寄予希望的一切,我整个政治生命中所相信的一切,现在都化为灰烬。”他的表述十分准确,但也许并不恰当。当时的情形已经远远超越了个人情感和张伯伦的个人政治前途,欧洲乃至全世界都面临着生死关头。

丘吉尔很清楚地认识到这一点。他后来回忆说,那天在下议院等待发言时,“我心中一片宁静,有一种超越人类与个人情感的感觉”。起身发言时,他努力向下议院表达出这种情绪。

丘吉尔所传达的,是一种比张伯伦更加肯定、清晰的信念:“这并不是一个为但泽而战或者为波兰而战的问题。我们参战是为了对抗纳粹暴政的罪恶,拯救全世界,保卫人类最神圣的所有。参战不是为了获取统治地位,不是为了帝国扩张,也不是为了军事利益;参战也不是为了剥夺任何一个国家的资源或发展空间。这场战争的本质将是为了确立个人的权利,让其基础坚如磐石,这将是一场建立并重塑人类境界的战争。”

奥威尔的觉悟

乔治·奥威尔可能无法相信这些话出自丘吉尔之口,但是他绝对会赞同这些话所表达的原则,特别是最后一句中有关个人权利和地位的内容。多年以后,他写道:“智识自由.....毫无疑问是西方文明最突出的特点之一。”他还评论说:“如果这场战争有任何目的的话,那就是为保卫思想自由而战。”

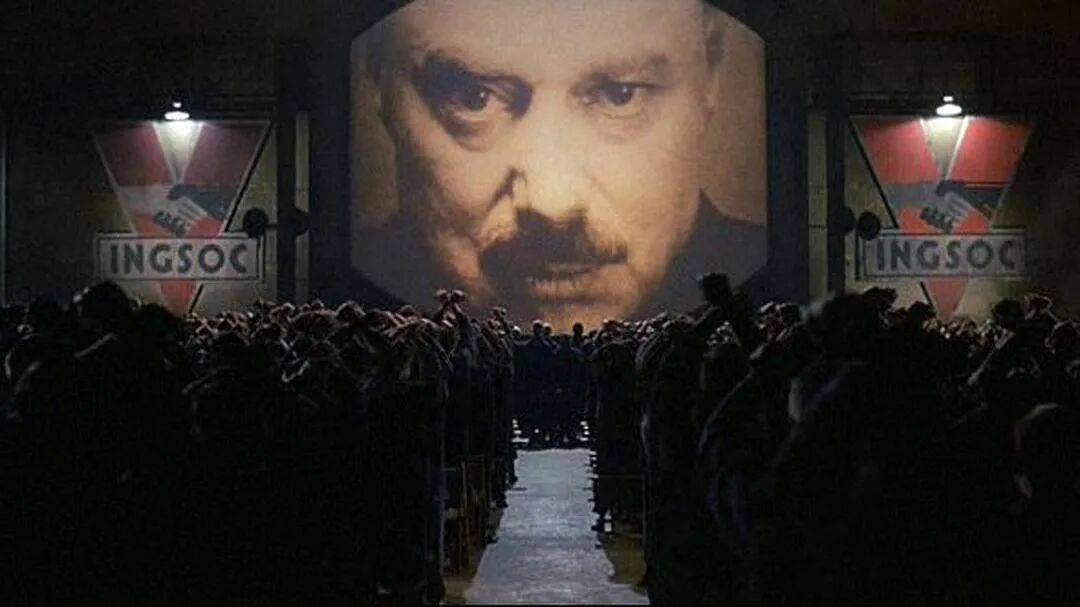

在西班牙,奥威尔遭受了身体和思想上的双重打击,从此走上了一条特立独行的道路。他在《我为什么写作》一文中写道:“西班牙内战以及1937年发生的其他事件起到了决定性的作用,从那以后我清楚了自己的立场。”这篇文章写得极好,成文于完成《动物庄园》和开始写《1984》之间的那个时期。他写道:“1936年以来,我写的严肃作品中每一句话都直接或间接地反对极权主义并支持我理解中的民主社会主义。”

《一九八四》

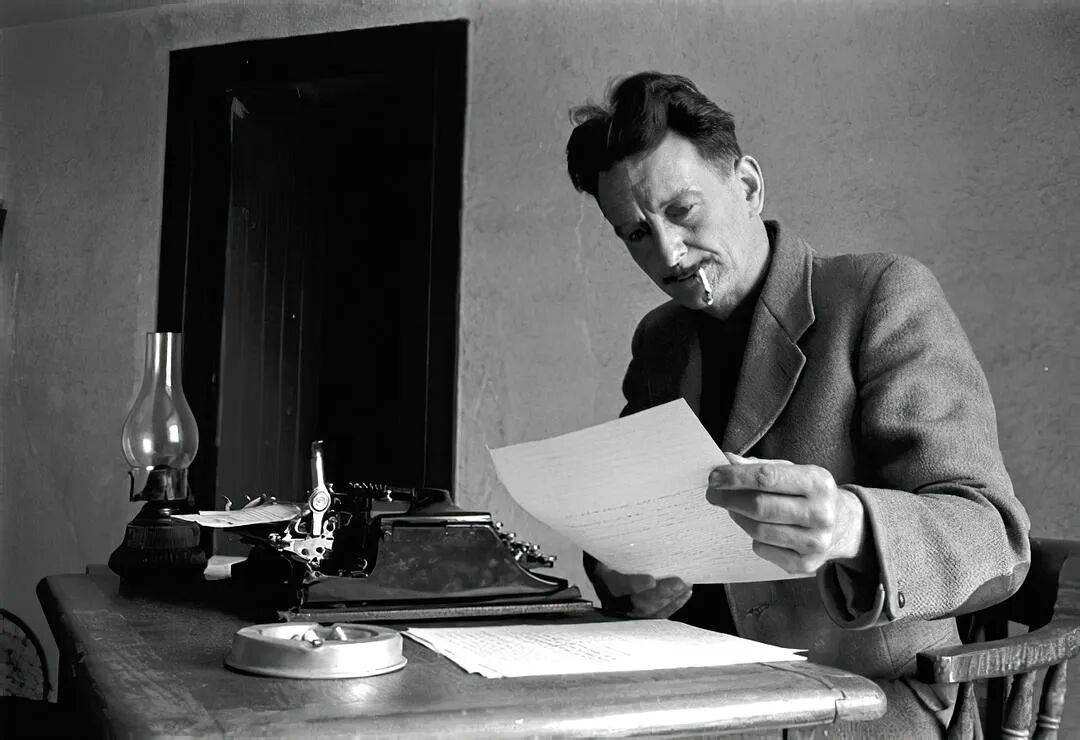

从西班牙回国以后,他的使命就是要按照自己所见的事实书写,不管这会给他带来什么后果。他对自己所读到的任何内容都表示怀疑,尤其是当这些内容来自当权派,或为了取悦当权派的时候。这一点成了他的信仰。几年以后,他写道:“在西班牙,我在报纸上第一次看到跟事实完全不符的报道。”他接着写道:我看到报纸报道的数场大战在事实上根本从未打响,而当数百人被屠杀的时候,报纸上却没有任何报道。我看到英勇作战的军队被斥为懦夫和叛徒,而有些人一枪未发却因为编造的胜利而被尊为英雄。我看到伦敦的报纸在重复着这些谎言,热切的知识分子以从来没有发生的事件为基础创造出一个又一个上层建筑。

奥威尔在政治方面将要受到的“教育”还没有完全结束。“教育”的最后一步是斯大林统治下的苏联与希特勒统治下的德国在1939年8月23日签署的《苏德互不侵犯条约》。

这一事件给奥威尔带来的震惊类似于11个月前《慕尼黑协定》对丘吉尔的冲击,让奥威尔肯定了自己心中一直惧怕发生的事情,让他更加坚定地相信自己特立独行的政治主张,即使坚持这些主张意味着挑战自己的战友、主流左翼人士。“就在俄德条约宣布的前夜,我梦到战争爆发了,”奥威尔写道,“我来到楼下,看到报纸上的新闻说里宾特洛甫乘飞机抵达莫斯科。所以战争就要爆发了,我会因此完全忠于我们的政府,即使是在张伯伦的领导下。”

纳粹德国与苏联签署的协定对西方的左翼人士的冲击是巨大的。多年以来,苏联在西方的支持者总是辩护说,无论斯大林行为如何,但共产主义毕竟是唯一能够与法西斯主义抗衡的意识形态。然而,此时这两种意识形态却在相互支持,即使它们同时也在相互提防。

在奥威尔看来,这已经说明了一切。从这一刻起,他所抨击的对象是任何形式的权力滥用,尤其是集权政府,无论是左还是右。一些左派人士认为,只要是有益于苏联的事业,掩盖事实的做法不仅是被允许的,而且是必需的,奥威尔也强烈反对这种伪善的观点。当时有很多人对一系列灾难性事件视而不见,包括乌克兰大饥荒、莫斯科作秀公审,以及此刻的纳粹—苏联条约。奥威尔却不会随波逐流。

寻求真相的勇气

在历史的关键时刻,丘吉尔和奥威尔所做的,首先是寻求事实的真相,然后按照自己的信仰行事。他们当时面对的威胁,可谓是世界末日临头,自己的生活随时可能被摧毁。在他们周围,许多人预测邪恶会取胜,以此作为妥协的理由,指望能与邪恶和平相处。丘吉尔和奥威尔却没有随波逐流,他们的武器是勇气和洞察力。如果说他们身上有什么智慧可以让人学习,那就是运用下面这两个步骤,尤其是在撼动心智的危机时刻:努力找出事实真相,然后遵循自己的原则作出回应。

他们的判断也常常有误,但他们不懈努力寻求问题的根源,这种精神同样重要。尤其是奥威尔,他一直努力要看透各种谎言、迷惑和干扰。他没有企图塑造符合自己观点的事实,而是让事实改变自己的观点。

当我们面对恐怖主义、全球变暖、国家内部的不平等和种族主义,以及惊慌失措的政客和蛊惑人心的领导人时,我们一定要好好记住丘吉尔和奥威尔是如何应对他们那个时代的重大事件的。他们尤其擅长看穿自己所属的社会群体的错觉,这种能力是一个特别有用的工具,也是交友和保持友谊的好方法。

《纯净的心:奥威尔在朱拉岛》

不要忘了,我们中的大多数人,在大多数时候,不欢迎像奥威尔和丘吉尔那样的声音出现在我们中间。我们中的大多数人,在面对危机时,不会深入探讨问题,相反会竭力逃避。这就是20世纪30年代的绥靖主义:不处理问题,面对不可避免的严峻事实时采取逃避态度。

在丘吉尔和奥威尔所处的时代,面对希特勒的崛起等问题,很多人选择了逃避。这些人的行为表明,逃避心态让他们在面临压迫时变得何等软弱。即使军事威胁已迫在眉睫,英国的统治阶级仍然无法鼓起勇气去捍卫自由民主的生活方式。对抗极权主义的威胁是非常复杂的挑战,它对我们的最低要求是认清其本质—一种致命的极权主义意识形态,不仅扼杀了人们的言论自由,还扼杀了人们的思考自由。对于像奥威尔和丘吉尔这样善于思考的人来说,这种扼杀是一种纯粹的折磨。

拒绝随波逐流其实很难。要想与这些人中最有权势的角色决裂,需要不同寻常的坚定性格和清晰的头脑。但是,如果我们要想保留独立思考、发言和行动的权利,不任凭政府或时髦思想支配,而是以自己的良知行事,那么拒绝随波逐流是我们所有人都应该努力选择的一条道路。

《丘吉尔》

在大多数时间、大多数地方,自由不是通过军事行动获得的东西。相反,它是一种活生生的状态,每天都在增长或减少。它存在于我们如何思考和交流,在公共话语中如何对待彼此的方式中;存在于作为一个社会,我们所珍视、鼓励的东西是什么以及如何做到。丘吉尔和奥威尔为我们指明了道路。

我们都可以努力做到这一点,追寻事情的真相,特别是关于自己国家的过去。事实具有深刻的双重效果。在阿根廷、南非和西班牙巴斯克部分地区开展的一系列“真相与和解”调解会表明,事实是非常有效的工具——不仅可以揭穿谎言,也可以为迈向未来奠定基础。为了民主的繁荣,多数人必须尊重少数人大声提出异议的权利。准确的观点在一开始的时候几乎总是少数人的立场。

努力想要看清事物的本质也许是西方文明的基本动力。从亚里士多德和阿基米德到洛克、休谟、密尔和达尔文,从奥威尔和丘吉尔再到“伯明翰城市监狱来信”,有着一条绵长但直接的脉络:客观现实是一种真实的存在,凭着善意和真诚,人们可以认知这一现实,而且当这一现实被呈现给其他人时,他们也会因此改变观点。

回到20世纪欧洲最危急的时刻,讲述丘吉尔、奥威尔对自由的坚守

难得一见、形式新颖的双人传记,流畅好读的M译丛入门书

再现力挽狂澜、冷静思考的时代巨人,重温经典话语与警世寓言

🎁