书超江苏|江苏书法兵器谱:《瘗鹤铭》如古钺

扫码了解“书超江苏”详情

谈到江苏的名碑名帖,江苏省书协副主席、省直书协主席、南京大学教授黄正明先生觉得《瘗鹤铭》值得一说,因为它背后有一段悲壮的抗日故事。

他说:

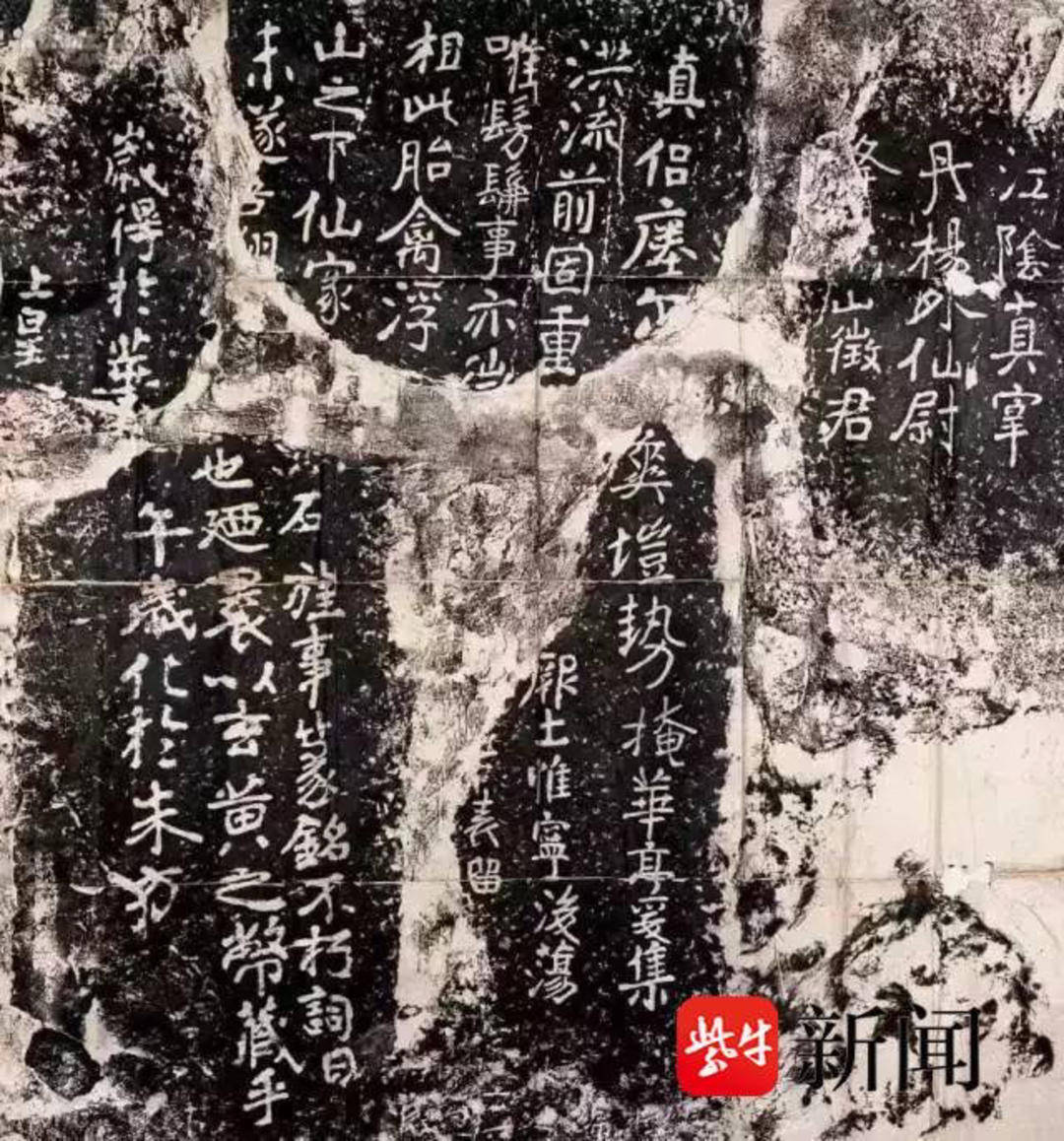

《瘗鹤铭》被黄庭坚誉为“大字鼻祖”。这块南朝时期的碑刻在全国影响极大,现存于江苏镇江焦山。相传其作者为南朝道家人物陶弘景,不过这一点至今仍有争议。

我曾多次带学生前往实地考察,中央电视台也就此碑对我进行过专访。大家可能知道,《瘗鹤铭》在北宋时坠入江中,断裂成数块。只有在枯水期,人们才能隐约看到江水中它的残影。正因如此,它在历史上一直备受瞩目。

《瘗鹤铭》的由来十分高雅。它源于一位隐士养鹤、爱鹤的故事——在鹤死后,他将其埋葬(“瘗”即埋葬之意),并立下一块高约2.7米的碑石,书写了一百六十余字的铭文。每个字大小在六十至八十厘米之间,规模宏大,因此在当时就极负盛名。

从书法艺术角度看,《瘗鹤铭》以南北朝碑体书写,风格方圆兼备、雄强中透着秀逸,这一艺术特征非常突出。它出现在唐楷之前,对颜真卿、柳公权等大家都有显著影响。尤其颜体的恢宏气象和结字方式,与《瘗鹤铭》颇有相通之处。可以说,这块碑刻成就了后世诸多书法巨匠,其艺术影响力极为深远。

不仅如此,《瘗鹤铭》还承载着一段悲壮的历史。日军侵华期间,镇江焦山定慧寺的二十二位僧人为保护此碑,冒着生命危险将其掩藏在江边水渠中,避免被日军掠走。日军占领焦山后,严刑逼问碑的下落,而这二十二位僧人无一屈服,最终全部壮烈牺牲。因此,这块名碑的背后,是生命的代价,是对中华文明的坚守与保护。

如今,焦山上建有《瘗鹤铭》碑亭、碑廊和纪念馆,我们仍常带学生前去瞻仰学习,感受它雄强中见精微的艺术魅力。尽管因江水条件复杂,打捞工作现已暂停,但残存的文字依然震撼人心——其字形宏大、气势磅礴,在精神层面引发我们深远的共鸣。

如果将《瘗鹤铭》比作兵器,我觉得应该是古代的“钺”:既有厚重雄强之体势,又在转折细节中流露出流畅与变化。这种刚柔并济、大气而不失精妙的特质,正是它至今仍值得我们不断研习与传承的原因。冯秋红 沈昭 赵岑