海派名家唐云的艺术人生与创新之路

“海上春云·唐云艺术展”这些天正在中华艺术宫(上海美术馆)展出,结合这一海派艺术名家的特展,近日,中华艺术宫主办了一系列与唐云相关的专家对谈、讲座及导览。

作为“何谓海派·海上名家”艺术系列大展的重要篇章,此次展览汇集80余件唐云珍贵作品与旧藏,不仅聚焦其卓然独立的艺术风貌,更将其艺术实践置于近现代中国社会变革的语境中,呈现海派绘画实现现代性转型的历史轨迹。

唐云 许恺德摄

唐云(1910—1993)笔名药翁、大石、大石翁、侠尘,浙江杭州人。擅长中国画、文物鉴定,历任新华艺专、上海美专国画系教授,上海博物馆鉴定委员,上海中国画院画师、代院长、名誉院长,中国美术家协会上海分会副主席。

学术对谈|多维解读唐云艺术中的传统解构

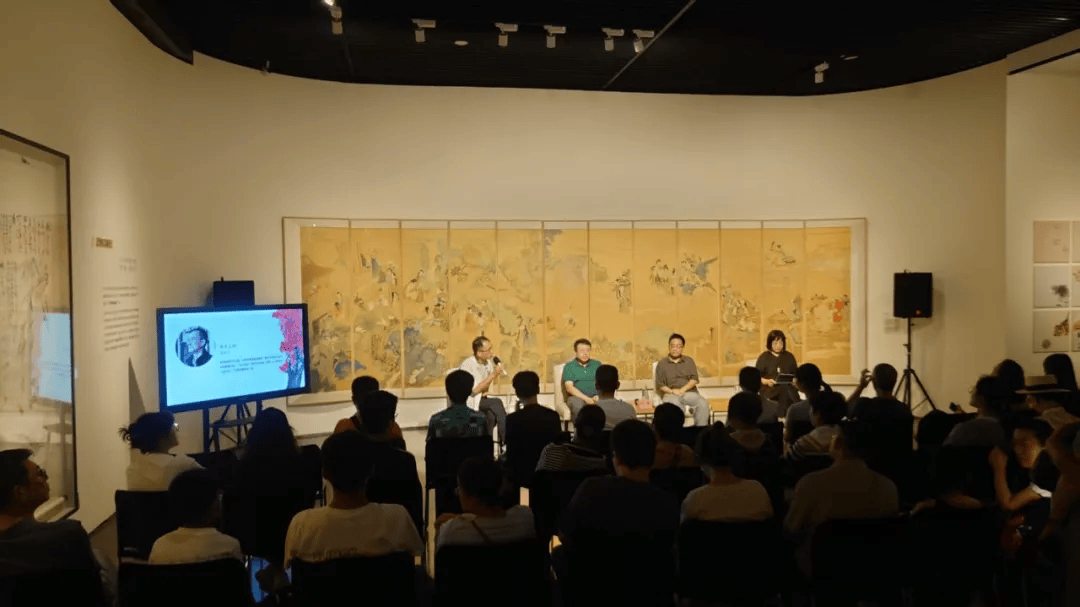

一场题为“解构传统,共话唐云书画艺术”的专家对谈近日在中华艺术宫33米展厅举办。对谈围绕唐云绘画艺术中“传统解构”这一命题,邀请艺术史学者和文化研究者从多维视角展开深度对话。

对谈现场。

学术主持、澎湃新闻艺术栏目主编顾村言从对谈现场背景的任伯年《群仙祝寿图》说起,这是上世纪50年代唐云促成上海美术家协会收藏,体现了唐云作为艺术家、鉴定家的敏锐眼光和社会责任感。他认为,理解唐云先生需回到中国画近现代变革的历史语境,从海派产生的渊源中来探讨,“在近代中国风云激荡、社会剧烈变革的时代背景下,唐云所处的艺术环境既面临着传统的坚守,又受到西方文化以及社会变化的冲击,唐云一方面坚守着文人生活的意趣,同时在艺术创作中不断地寻求突破与创新。唐云的艺术之路,始于传统文人画的深厚根基,成于对生活现场的敏锐捕捉,兴于民间艺术的雅俗转化。他以藏养学,以田野写生回应时代的巨变,以民俗趣味贴近大众,最终塑造了兼具文人雅韵、市井烟火与时代风貌的海派花鸟画新范式。”

上海大学上海美术学院史论系张长虹教授从海派艺术起源切入分析,并认为,唐云是继任伯年、吴昌硕、黄宾虹等大家之后的海派重要代表,同时也是著名收藏与鉴赏家。唐云的艺术根基,既深厚于传统笔墨与古典精神,又能以开放姿态吸纳西方艺术理念与技法,在传统范式基础上大胆突破。他说,上海开埠后的经济繁荣为画家收藏提供了物质基础,他们的收藏更注重个人趣味和创作关联。他以唐云收藏八把“曼生壶”故事并亲自参与紫砂壶书画创作为例,指出这种解构性创新实践不仅赋予其艺术新生命,也为当代艺术提供了宝贵的理论参照与实践启示。

华东师范大学美术学院副教授汪涤结合唐云的笔墨探索进行了发言。他认为,唐云出生于杭州,一生以杭人自居,乡音不改,但其生命的大部分时间都在上海度过。幼年时受到的艺术启蒙,为他一生转益多师奠定了基础。唐云先生的绘画艺术由山水入手,转攻花鸟,上探宋元,下追明清,融北派的厚重与南派的超逸于一体,形成了清新俊逸、沉郁雄厚的画风,被誉为海上画派“四大花旦”之一。谈及唐云艺术对当代艺术教育的借鉴意义,他认为,唐云的艺术成就不仅在于其高超的技艺,更在于他对艺术的创新精神和探索态度。这种精神应该融入到当代艺术教育中,培养学生的创新思维和实践能力,鼓励学生勇于突破传统,追求艺术的真谛。

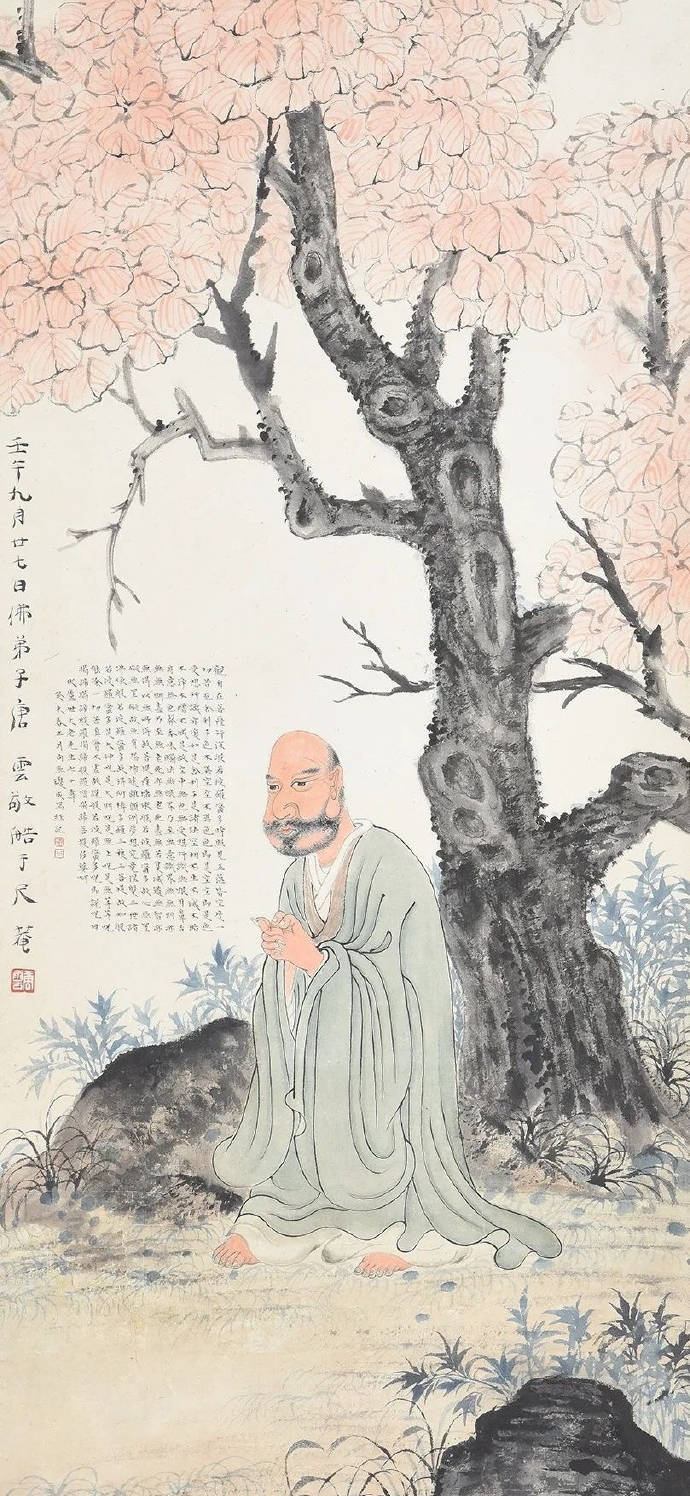

《菩提罗汉图》(局部) 《菩提罗汉图》是唐云早年所作的一张人物画

展览现场 唐云《花鸟手卷》

展览现场

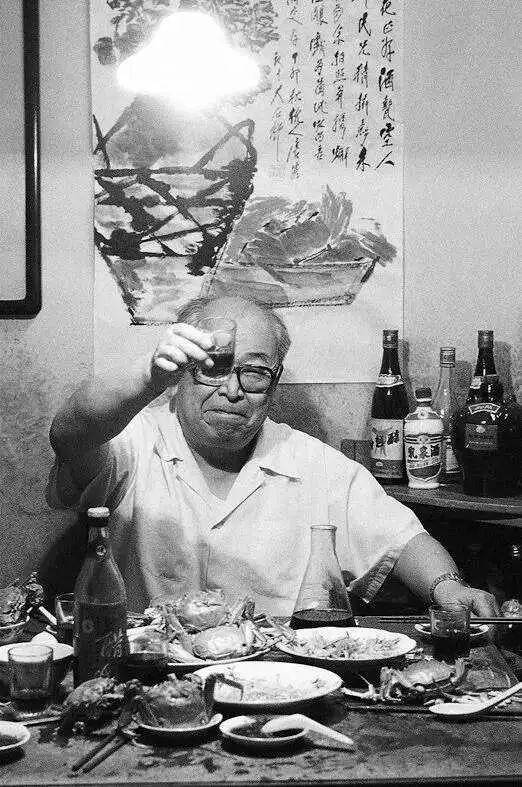

上海大学上海美术学院副教授胡建君则以生动有趣的方式,为观众讲述了一位有酒气、才气、侠气并爱吃大闸蟹的唐云先生。她通过一个个鲜活的故事,展现了唐云先生豪爽洒脱的性格和丰富多彩的人生,让观众看到了一个更加立体、真实的唐云。同时,胡建君教授还分享了唐云先生在艺术创作中的一些独特方法和理念,为观众提供了新的思考角度。

唐云旧照

唐云生前对篆刻家、画家钱瘦铁极其推崇,这源于两人在艺术精神、人格气节与创新理念上的深度共鸣。座谈现场还邀请钱瘦铁孙女钱晟讲述了唐云与钱瘦铁相知相交的往事,以及唐云与其父亲钱明直的交往。

名家讲座与导览|溯源唐云艺术人生

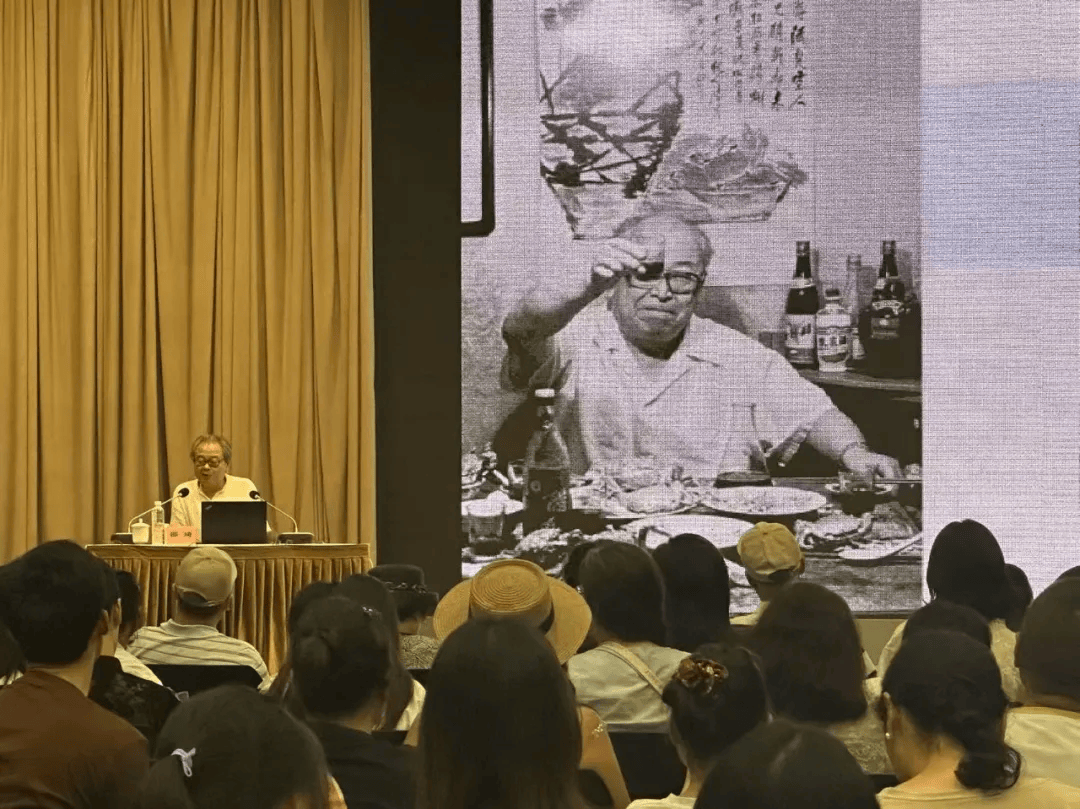

在中华艺术宫 “仗笔行侠大石斋——唐云的书画”主题讲座上,上海师大邵琦教授以时间轴为序,为观众梳理了唐云先生的艺术人生。

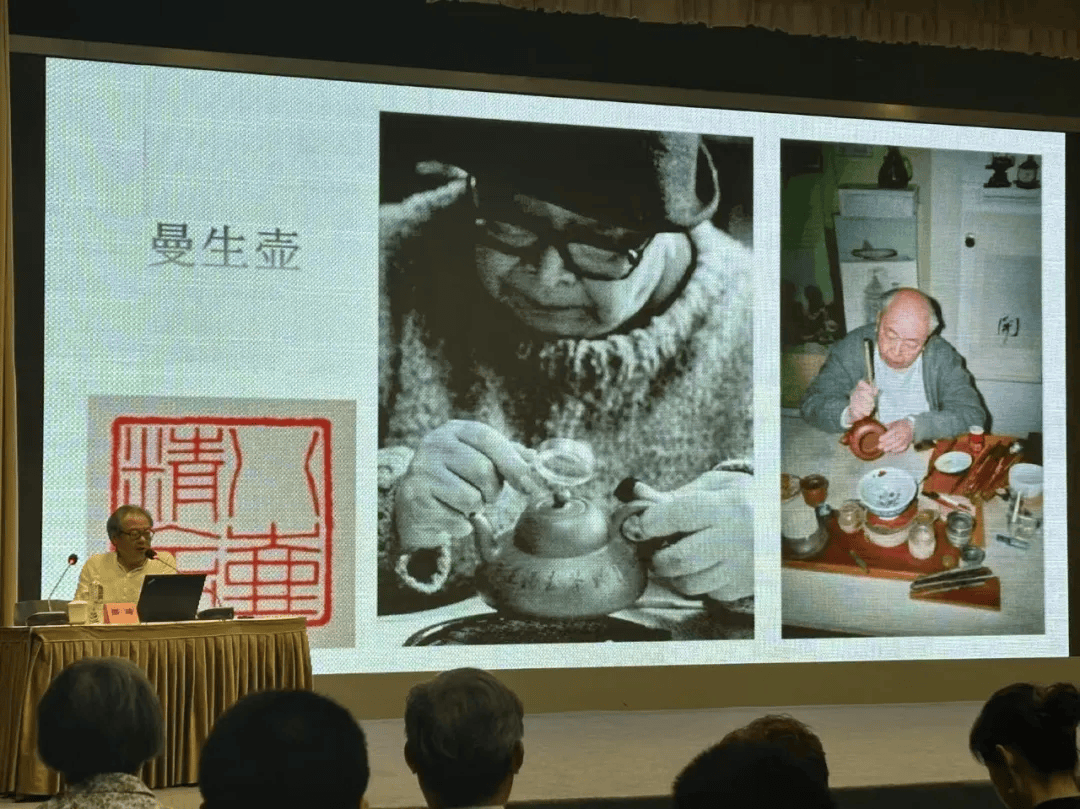

“仗笔行侠大石斋——唐云的书画”主题讲座

唐云1910年生于杭州市忠肃古里。二十余岁时便以卓越的画技享誉杭州,被誉为“杭州唐伯虎”。这一时期,他深耕传统绘画,潜心研习倪瓒、八大、石涛、华喦等历代名家的书画技法,为日后艺术发展奠定了坚实基础。

1938年迁居上海后,凭借敏锐的艺术洞察力,他转向花鸟画创作,深入生活,观察自然,成功将传统笔墨与现代审美相融合,推动了小写意花鸟画的革新与发展。邵琦教授通过丰富的图像资料与生动讲述,带领听众重温唐云艺术道路上的精彩历程。

邵琦教授讲解唐云旧藏曼生壶

1949年以后,唐云积极投身新中国画创作,绘制了大量反映新时代风貌的山水点景人物画,其精湛技艺尤其在点景人物的刻画上得到充分展现。此次讲座让观众深刻认识到,唐云不仅是一位将艺术融入生命的画家,更是一位对朋友肝胆相照、对社会无私奉献的海派艺术大家。

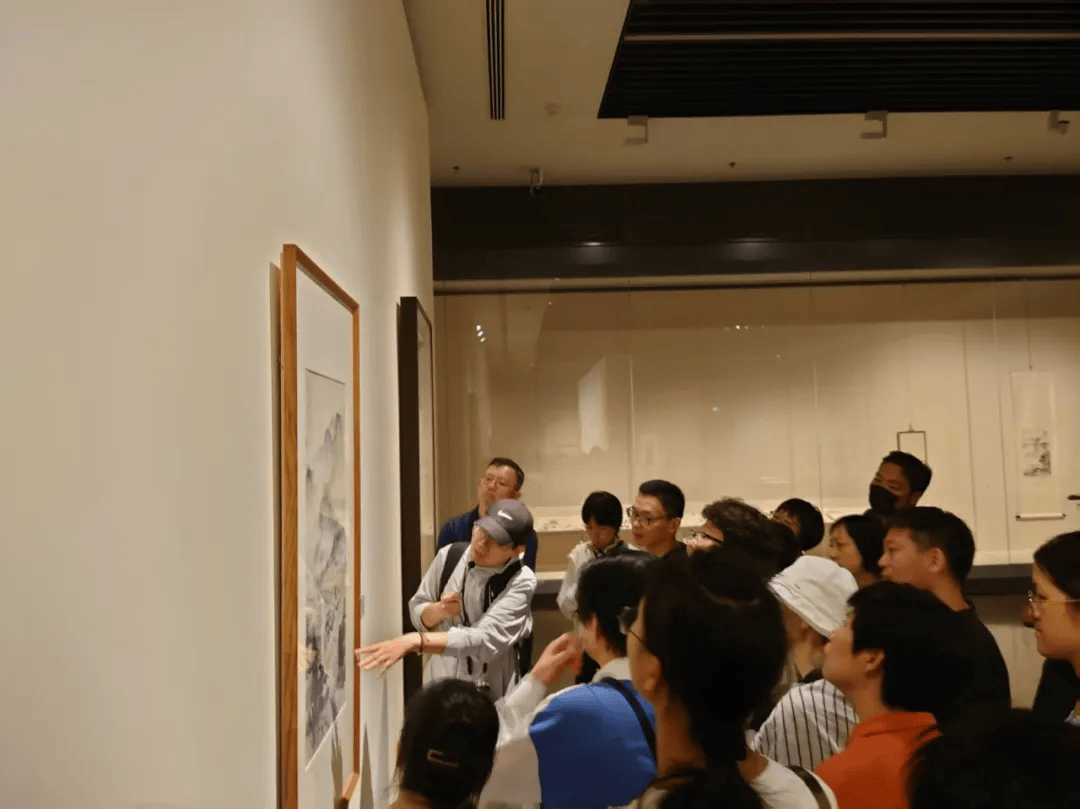

美术史研究学者王彬8月15日在展览现场带领观众进行了导览,通过讲解可以感受到从唐云早年对传统绘画的潜心钻研,到他不断突破自我、形成独特艺术风格的艰辛探索,每一个阶段都凝聚着他对艺术的执着与热爱。

展览现场可以看到,唐云的收藏清单堪称“中国美术史教科书”。1943年与朱屺瞻、钱鼎在上海举办“三友画展”后,开始系统收藏古画。1956年,唐云在收藏家钱境塘家中偶遇任伯年的金笺通景十二条屏《群仙祝寿图》,此次展览序厅中“丹青筑梦写春秋”板块展出了此作的木版水印版。这幅近代中国绘画史上罕见的工笔重彩杰作描绘西王母蟠桃寿宴场景,46位神仙分海、陆、空三路赴宴。唐云曾力荐促成上海美协购藏此巨制,避免国宝外流。

展览现场 任伯年的金笺通景十二条屏《群仙祝寿图》木版水印版

此外,唐云对紫砂壶、砚台、竹刻、印章、木版画籍等均乐此不疲,展览中展出的唐云旧藏曼生壶拓片,见证了他多方面的收藏兴趣。

展览现场

唐云的艺术生涯,是一部浓缩的“海派绘画转型史”。他以“时代画笔”重构花鸟画语言,更以鉴藏行动守护文化根脉,成为海派从近代走向现代的枢纽人物。

此次展览将持续至9月10日。

(本文部分内容据主办方相关资料)