孙培增 | 水墨归真——中国当代书画艺术家名人录

【序言】

文/王振德

在纷繁复杂的艺术长河中,水墨始终以其独特的魅力,诉说着东方美学的深邃与悠远。“水墨归真”,寓意着以水墨技法为载体,拨开艺术创作中的浮华迷雾,回归质朴纯粹的本真之道,探寻艺术最原始、最真挚的表达。水墨,是中国传统文化的瑰宝,寥寥几笔,便能勾勒出万千气象。从新石器时代彩陶上的简单纹饰,到历代名家笔下的文字、山水、花鸟、人物,水墨艺术历经千年沉淀,早已融入中华民族的血脉之中。却能用黑白二色,展现出天地的苍茫、自然的生机;传达出创作者内心的波澜与宁静。

然而,随着时代的发展,艺术创作的形式与风格日益多样,许多创作者陷入对技巧、潮流的盲目追逐,却逐渐遗忘了艺术的初心。“水墨归真”,正是在这样的背景下应运而生。它倡导艺术家们放下刻意的雕琢与繁复的修饰,以纯粹的心境,回归水墨艺术最本质的表达。用一支毛笔,蘸上墨汁,在宣纸上用真心来描述,让每一根线条、每一团墨色,都成为内心真实情感的自然流露。真正的艺术创新,是扎根于对传统的敬畏与传承,基础上才能有创新有突破!而“归真” 并非固步自封,而是以澄明之心与古人对话,以赤子之态为时代立言。当画家以“归真”之心进行水墨创作,便是在喧嚣的世界中寻得一方净土。在这里,没有外界的纷扰与评判,只有创作者与水墨的对话,与自我的对话。水墨归真,不仅是艺术技法的回归,更是一种精神境界的升华,它让作者在笔墨流转间,触摸到艺术的真谛,感悟到生命的纯粹与美好。愿观者能于此邂逅水墨的本真之美,感受中国书画生生不息的精神力量。

作者系

天津美术学院教授

天津文史馆馆员

中国艺术研究院特聘教授

【孙培增题】

艺术家简介

孙培增 号抱璞,山东诸城人,现为中国画学会理事,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,中国画学会(美国)理事,中央国家机关美术家协会理事,中央民族大学东方文化研究院教授、国家民族画院创研部主任、中国艺术研究院高研班导师。被中国收藏家协会等多家权威机构、媒体、画廊等评为二零一一年至二零一二年最具学术价值和收藏潜力人物画《二十家》和《人物画百家》荣誉称号。《美术》《国画家》《中国书画报》《美术报》《羲之书画报》等百余家报刊杂志曾做专题报道推介。出版个人专集八种合集数十种。

长期以来致力于中国画的研究与教学,作品参加“第十二届全国美展”“纪念抗战胜利七十周年全军暨全国美术作品展”“十一届全国美展山东展区银奖”“第五届、第七届全国体育美术作品展”、“纪念讲话发表60周年全国美术作品展”、“同里——保护世界遗产全国中国画展”、“第七届全国少数民族体育运动会美展”、“杏花村杯全国中国画大赛”、“纪念邓小平诞辰100周年全国美术作品展”、“第二届全国人物画展”,“全国青年庆国庆书画作品展”,“纪念抗战胜利60周年全国中国画展”、“第三届、第四届、第五届、第六届当代山水画展”、“‘地球、和平、生命’中国人物画大展”、“第六届工笔画大展”、“纪念长征胜利70周年全国中国画作品展”、“黎昌青年中国画年展”、“中国美协第二十次新人新作展”、“庆祝建军80周年全国美术作品展”、“第五届西部大地情油画——中国画展”、“2008造型艺术新人展”,第一届至第五届“明德、和融全国中国画展”“首届中国画学会学术大展 ”等全国大展30余次,并多次参加由中国美协、中国画学会主办的学术邀请展,曾在美、日、韩、法、德、意、瑞士、比利时、及港澳等国家和地区举办展览或艺术交流活动。2018年获联合国人民理事会和亚洲艺术学会‘’杰出艺术成就奖’‘’。作品风格清新,笔墨雅致,无论所绘山水或人物都能抒情达意,极富生活气息和美好意蕴。

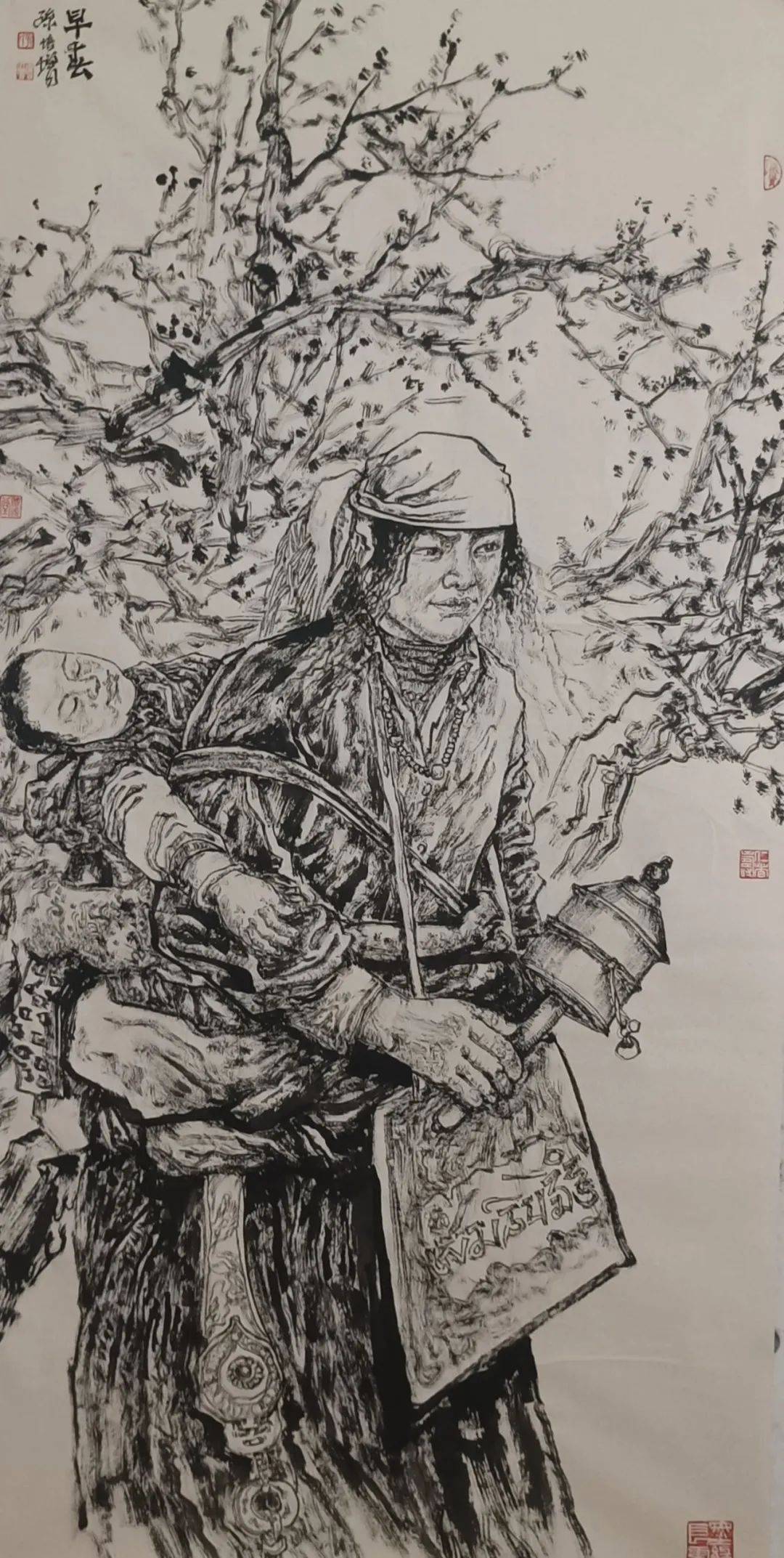

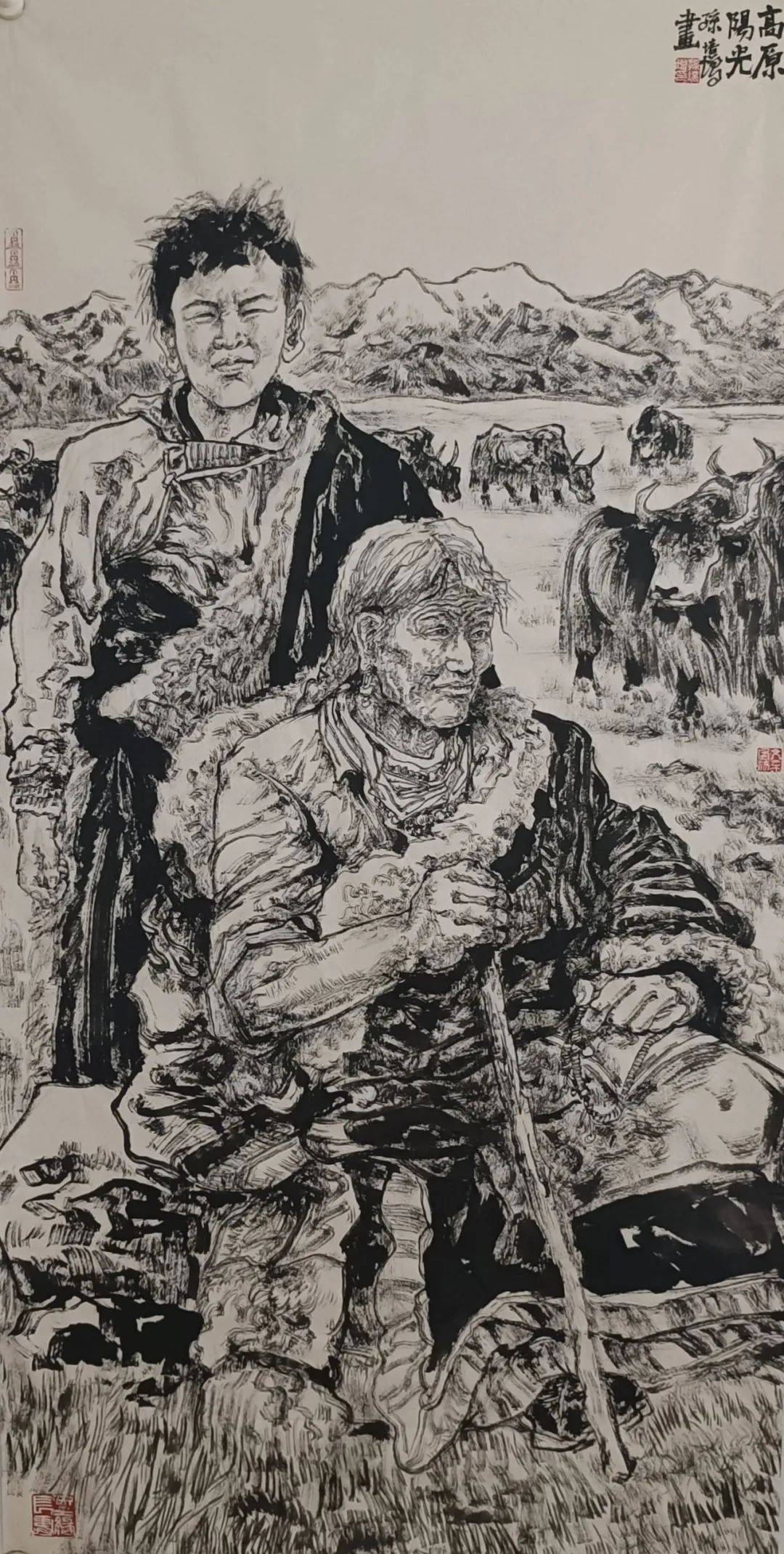

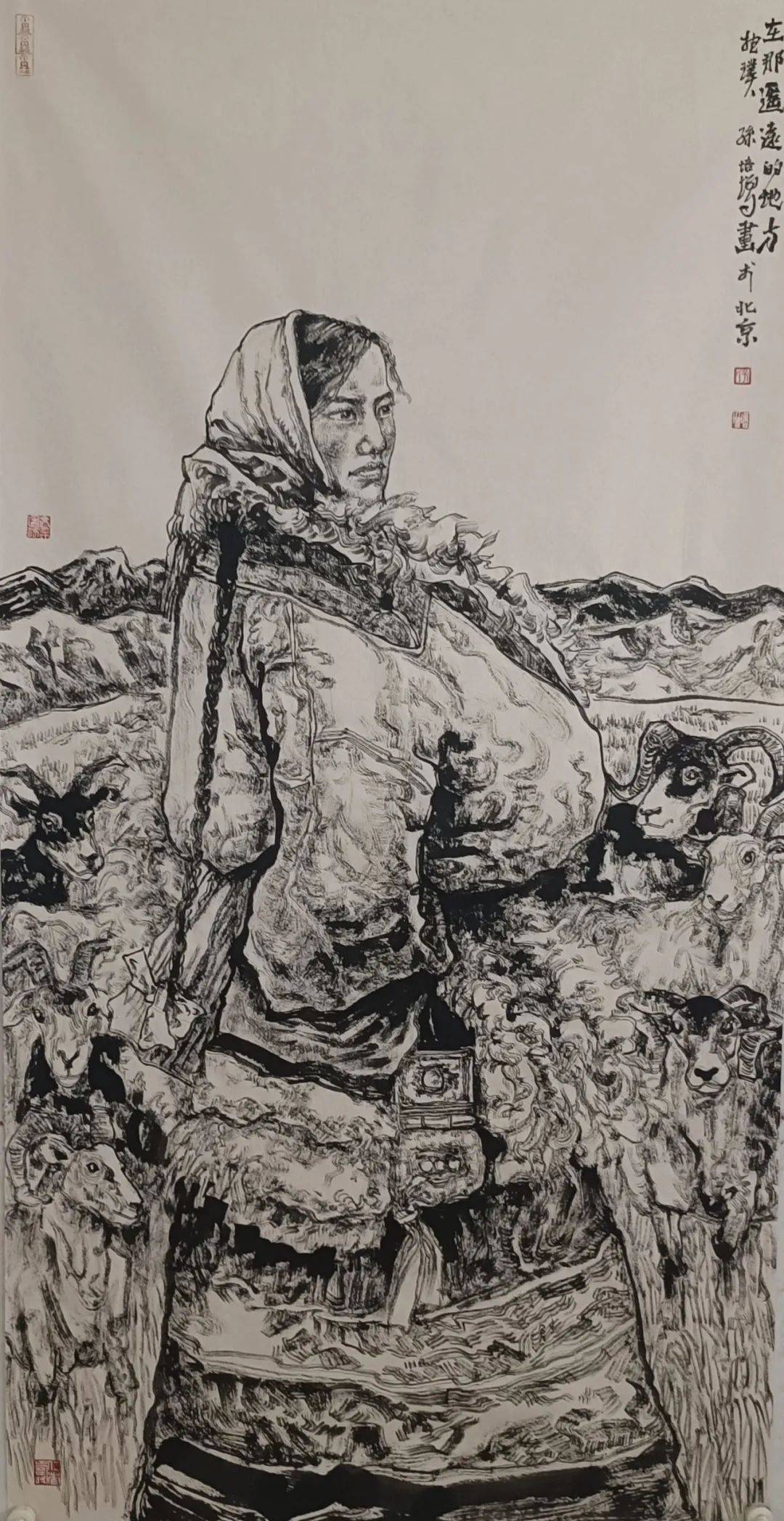

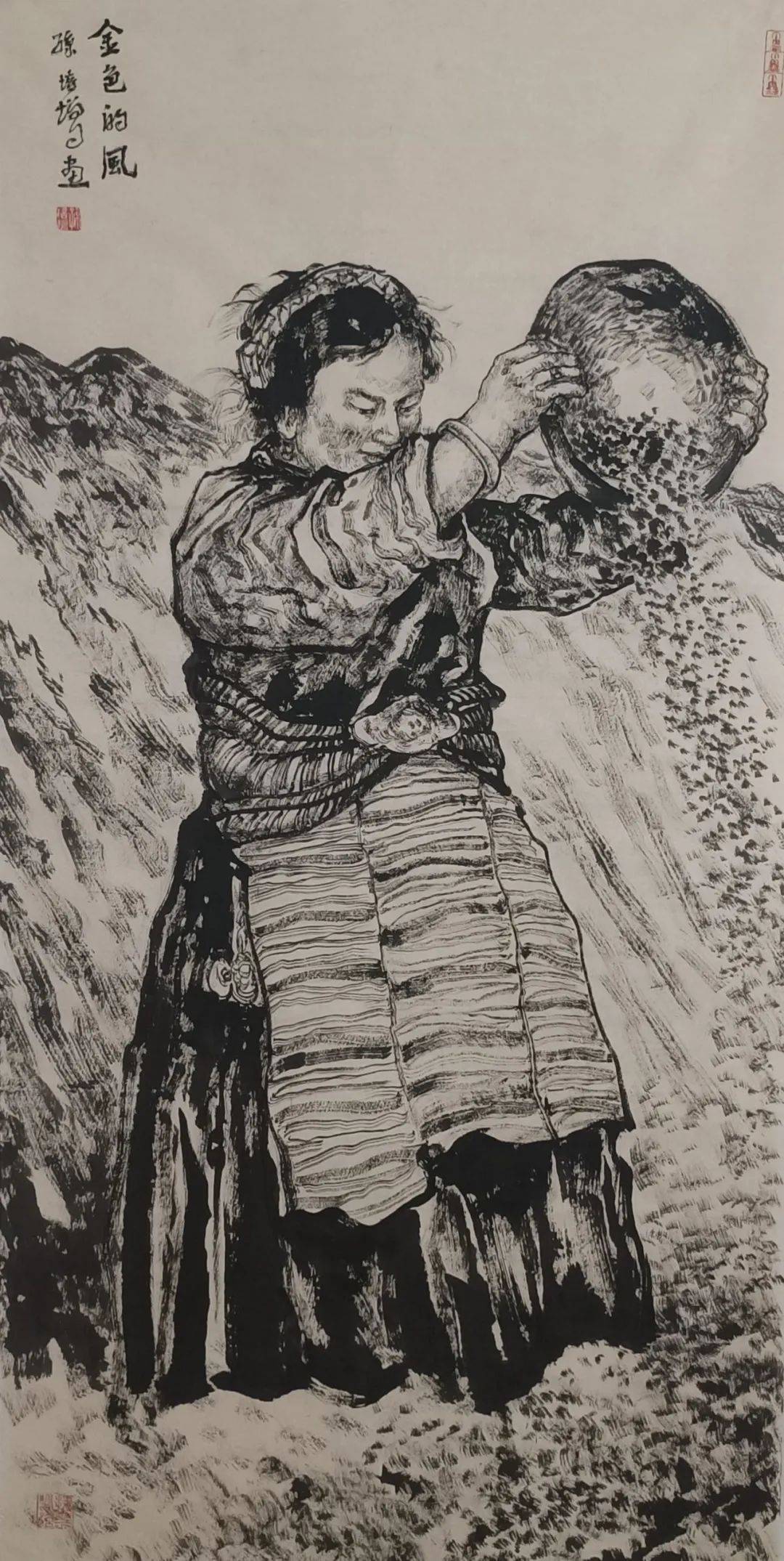

作品欣赏

浑厚华滋 大家气象

—孙倍增其人其画

作者:祝天文

画品如人品,培增先生为人纯朴、善良、和蔼可亲、热情大方、平易近人、光明磊落、淡泊名利,出污泥而不染,从不以画作示人,谦逊诚恳,故得到众多同行和书画爱好者的盛赞。在拜金之风日盛的当今社会,其应当是一个独立特行的个例。

培增先生天资聪慧,自幼酷爱绘画,对人物画情有独钟,从《芥子园画谱》入手,在继承传统的基础上,师古而不泥,广泛临摹历代名画,集众家之所长,补己之短,画技日臻成熟,且独具个人之面貌。作为主攻水墨人物画的画家,培增先生有自己的绘画风格和艺术语言。他五十多年如一日,勤恳钻研,浸淫绘事,临池不掇,遂形成自己独特的“清新雅致、朴实无华”充满生活气息的艺术风格。

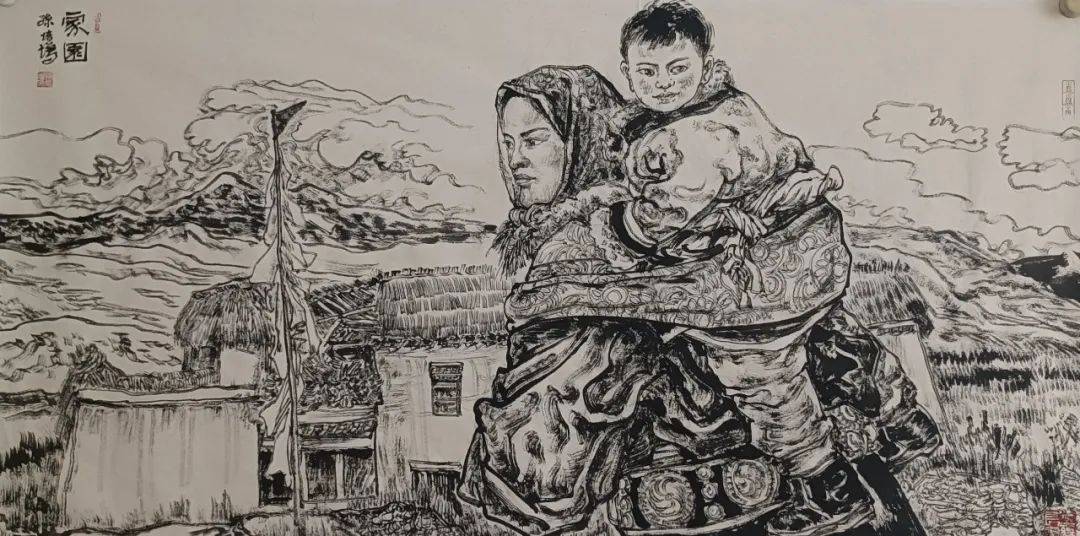

培增先生出生的地方——山东诸城,有舜帝之都的美誉,乃历史文化名城,名人英才倍出,文化底蕴丰富,民风淳朴。境内大舜苑、恐龙博物馆,齐长城故址,超然台、障日山名胜古迹众多,这一切在童年培增的心灵深处都曾留下难以忘怀的印象,也曾留下培增先生的履痕和心迹,在画家童年的心灵深处产生了热爱生活,热爱大自然的美好愿望。诸城地区丰厚的历史文化底蕴和美丽的山川河流,风土人情都给他的艺术成长带来了深远的影响,也成就了其艺术追求。同时也使其领悟了大自然生命的奥秘,以及人与自然和谐相处的幸福及快乐。我们从其作品《草原的风》、《雪山放牧》、《牧羊姑娘》、《挤奶图》等作品中可以看到大自然的勃勃生机和韵致,以及人们渴望美好生活的愿望和理想。

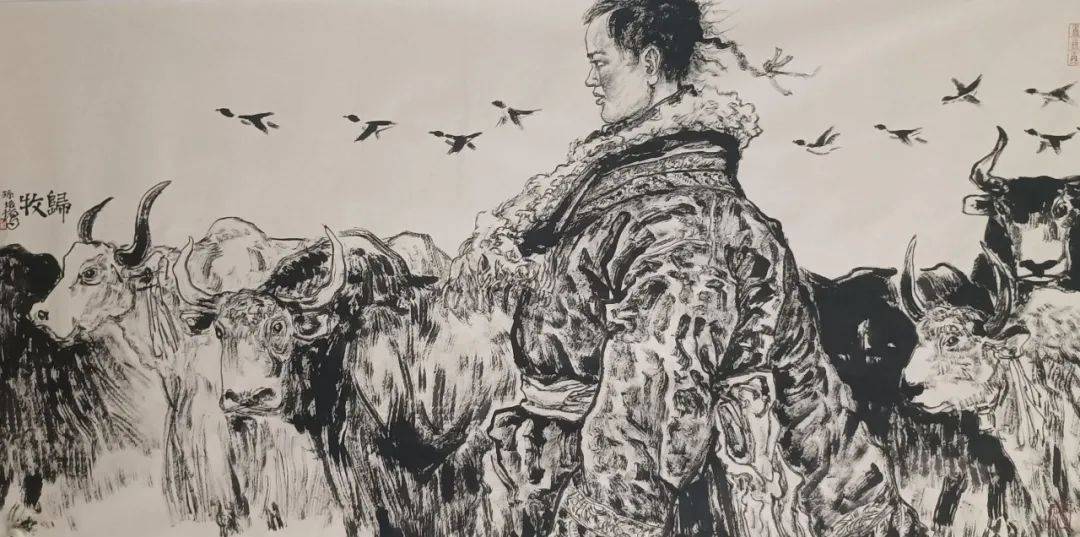

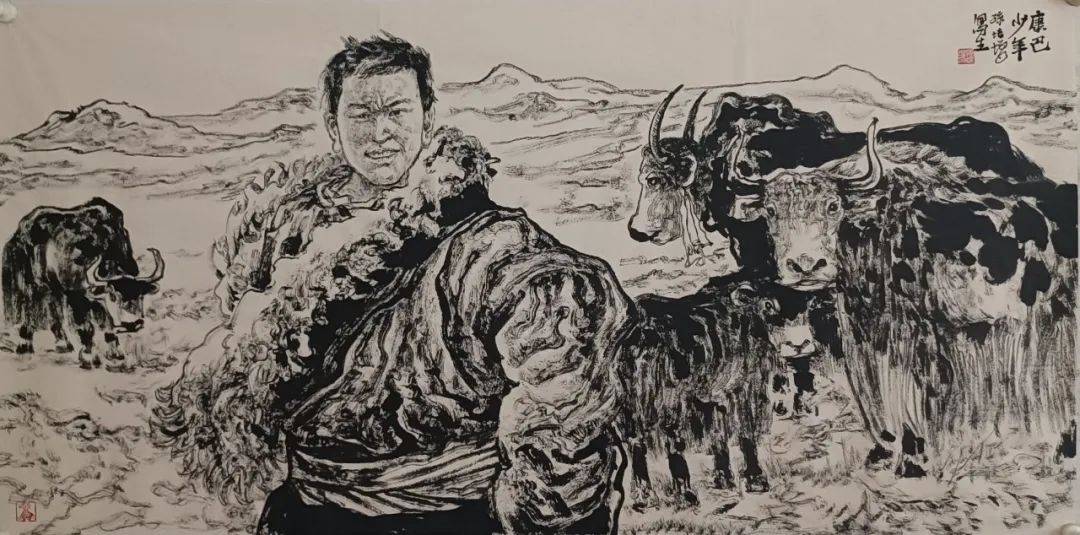

牛和牦牛是培增先生常画的素材,牛有很多优秀的品质。牛吃的是草挤出的是奶,且不管环境多么艰苦,它都一如既往、不辞劳作,乃至死后成为人们餐桌上的美味佳肴。鲁迅先生就有“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的佳句,对牛吃苦耐劳的精神大加赞扬。

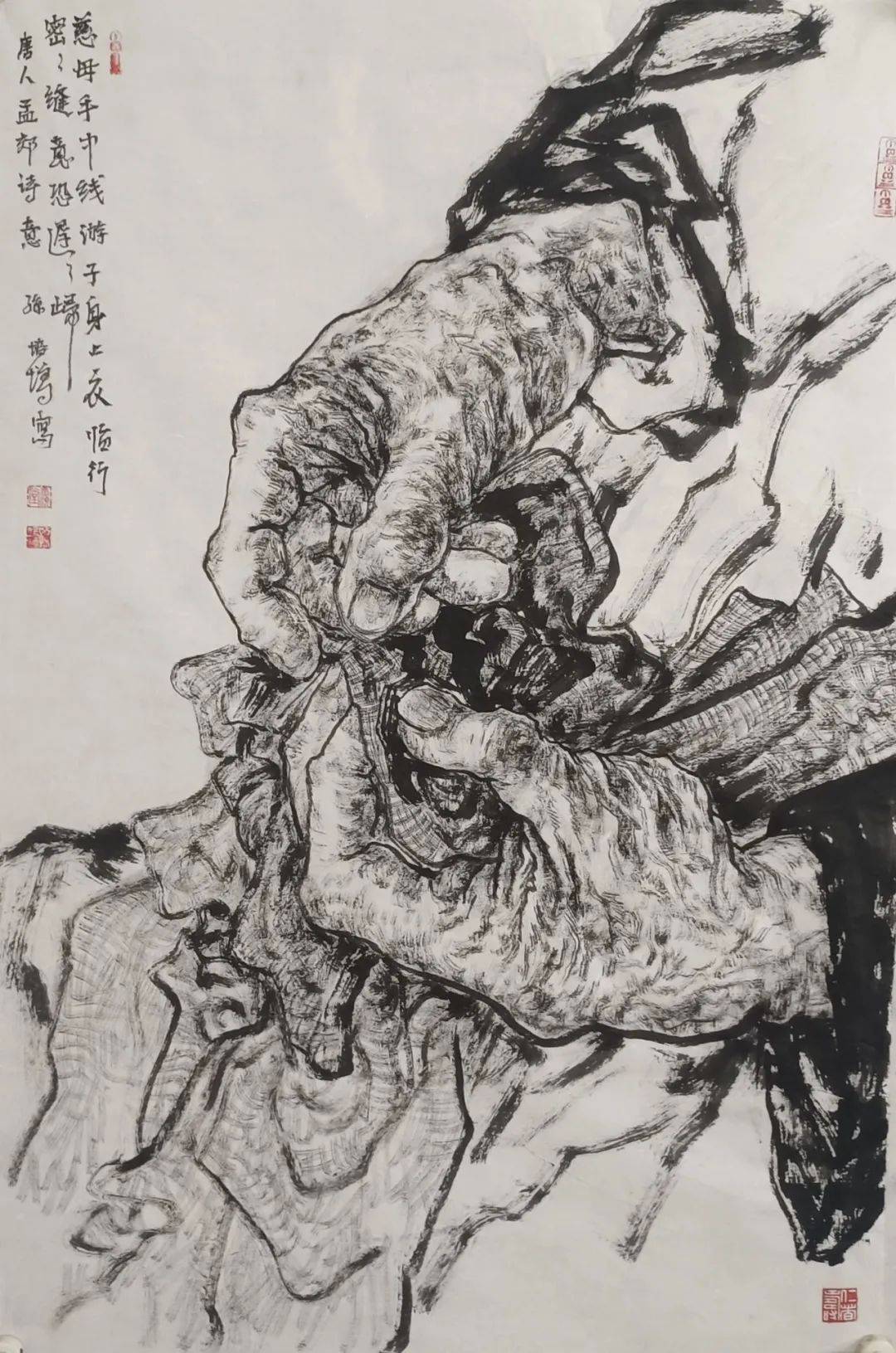

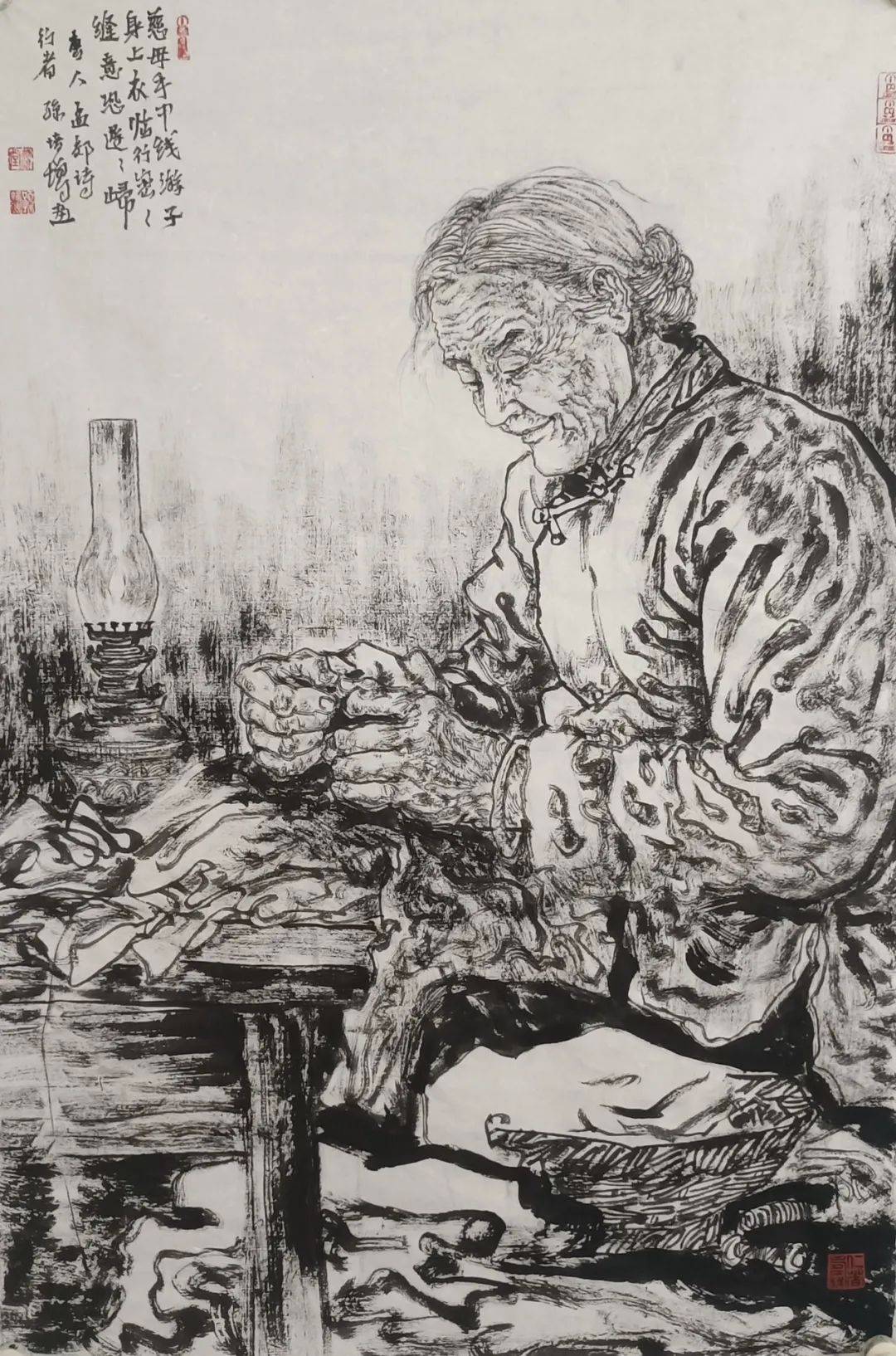

通过仔细品读培增先生大量的人物画作品,我以为培增先生之画既有扎实的传统功力,又有鲜明的个性特征和现代元素。画家善于从日常生活中发现美,通过细心观察,用心觉悟,以其特有的审美视觉,在纷繁复杂的自然景物中扑捉美、发现美、并用写意水墨的形式表现出来;用简约、归纳、夸张的水墨结构、删繁就简,重构组合,化无形为有形,化形似为神似,通过水墨浓、淡、干、湿的丰富变化,演奏出一曲曲感人肺腑水墨乐章。并以审美的自律性、精神属性与物化的牛、牦牛、山羊相契合,形成自己独具精神内涵的艺术形式和艺术语言,如作品《丰收时节》、《训牛》、《牧牛图》等。

我不熟悉培增先生所走过的艺术之路,但我想那是异常艰辛的,其间的酸甜苦辣又有谁人知。培增先生之画既有传统功底,又自成面貌,这一点是其他好画家所不能比的。他的画清雅中见浑然,浑然中见厚重,并且具有独特的东方神韵和深厚的文化内涵。

在构图上画家承袭宋人、元人笔意、大处着手,小处落墨,枯笔中带有湿笔,浓、淡、干、湿运用自如,无论是大幅巨幛,还是斗方小品,都能营造出令人神往的意境,给观者留下很多想象的空间,且用笔沉稳老辣。真正体现了画家娴熟的艺术技巧和非凡的艺术表现力。如作品《剪羊毛》、《牧羊女的午餐》等。

同时在用笔、用墨、用色上不拘一格,恣肆放纵。墨色的变化是产生美感效果的重要技法,培增先生正是运用墨色的不断变化,化无奇为奥妙,化平淡为神奇,以其产生令人神往的意境,为画家和观众之间架起了一座情感交流的桥梁。

线条和笔墨是中国传统绘画的主要特征。培增先生的作品则是把线条和墨块有机地结合在一起,以书法入画,使线条不仅柔媚厚重,而且符合美的韵律。使其作品不但有完美的形式,而且有美好的内涵,是画家内心情感的真实流露,充分准确地表达了画家的审美体验,彰显了画家超越传统和现实向往美好生活的大家风范。如作品《背水姑娘》、《草原女骑手》、《挤牛奶》等。

培增先生在表现手法上,充分运用具象、意象、抽象三象合一的手法,把线、块、面有机地结合在一起,通过笔与笔的穿插、衔接,将松与紧,虚与实的结构融为一体,不仅使绘画的虚幻和平面性更显真实,而且使画面超越本身而具有更丰富的感觉内容。进一步表现画家热爱生活,热爱祖国,热爱大自然的美好愿望。如作品《青棵丰收》、《青青坡上草》、《心路》等。

培增先生的人物画在笔墨技法上是比较成熟的。其作品在积累丰富的笔墨基础上,朴拙而有章法,浑厚刚健却不淤滞,把人物的性格和特征结合起来,充分运用点、线、面、浓、淡、无湿等变化。表现人物本身的唯美情结。培增先生在他创作的不同的人物画形象中,因情景变化而异,用笔的力度也各不相同。有时多种笔法并用,不仅丰富了主体对客体的表现力,而且抒发了画家内心的真挚情感。画面中墨的浓淡、干湿地巧妙运用,既给观者不同的心理感受,又使观者看到了画家的笔墨追求,不求形似,但求神似,使笔和墨有机地融合在一起,把墨与线的功能发挥到极致。如作品《雪融》、《阳光高原》等。

培增先生之人物画最大的特点和价值是在精神层面上。他的作品中既有古代人物,又有现代人物,但画面传递的却是现代气息。画家通过对人物精神面。