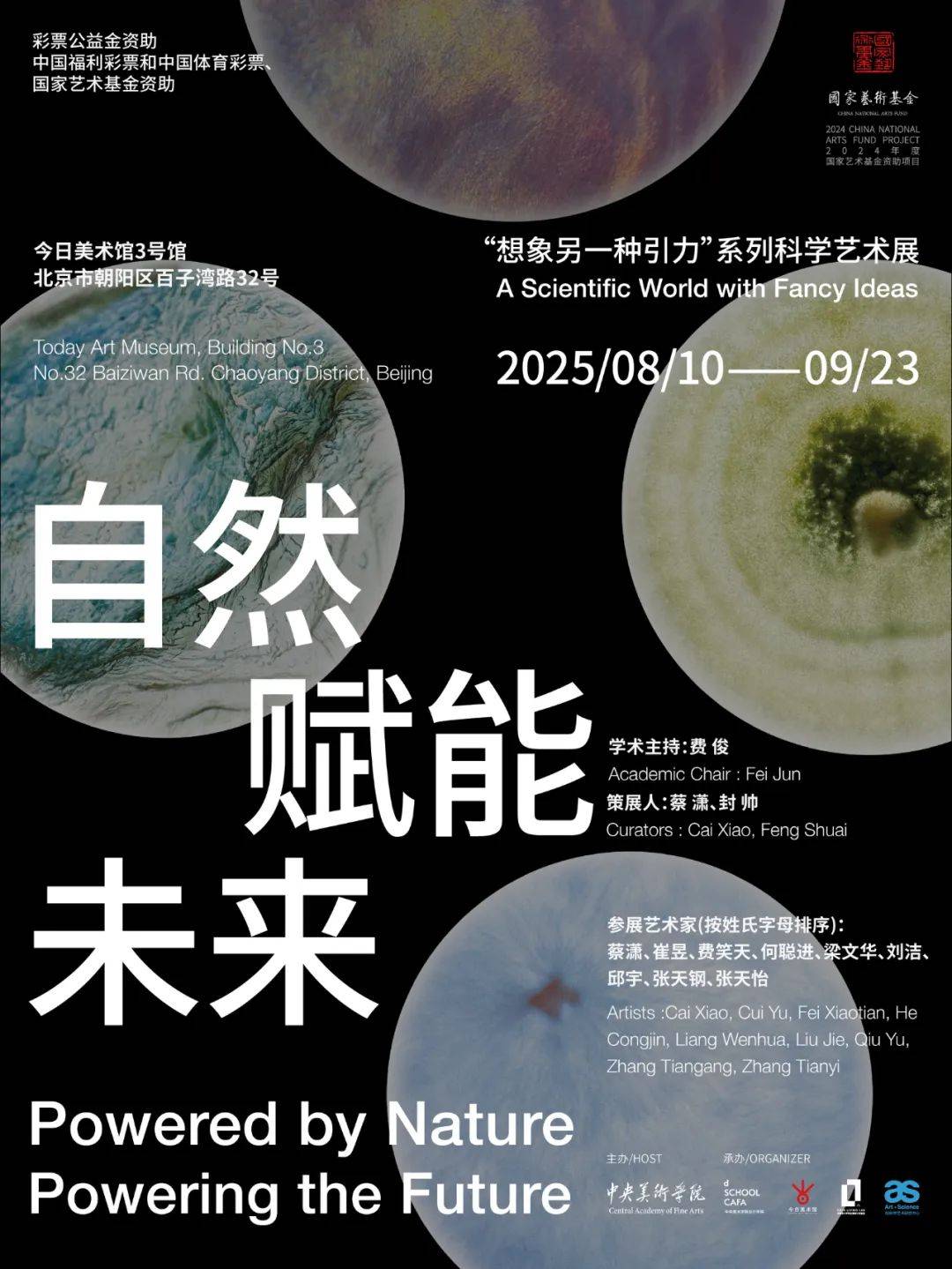

新展早鸟开票!自然赋能未来,“想象另一种引力” 系列科学艺术展

自然赋能未来

“想象另一种引力”系列科学艺术展

A Scientific World with Fancy Ideas

中国首场生物美学展览

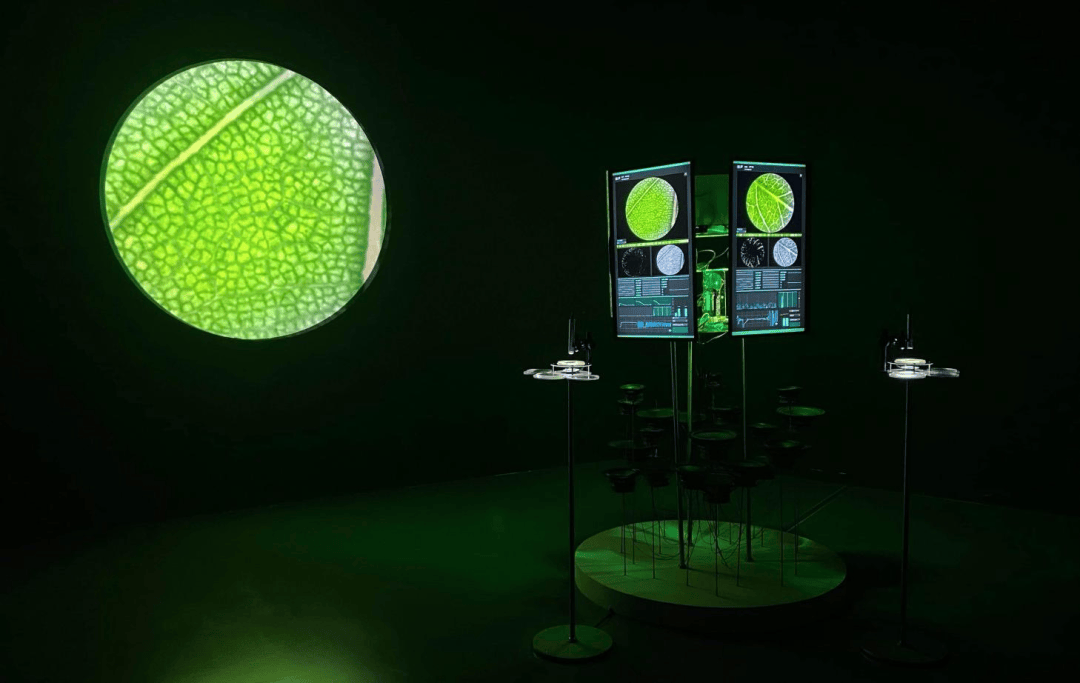

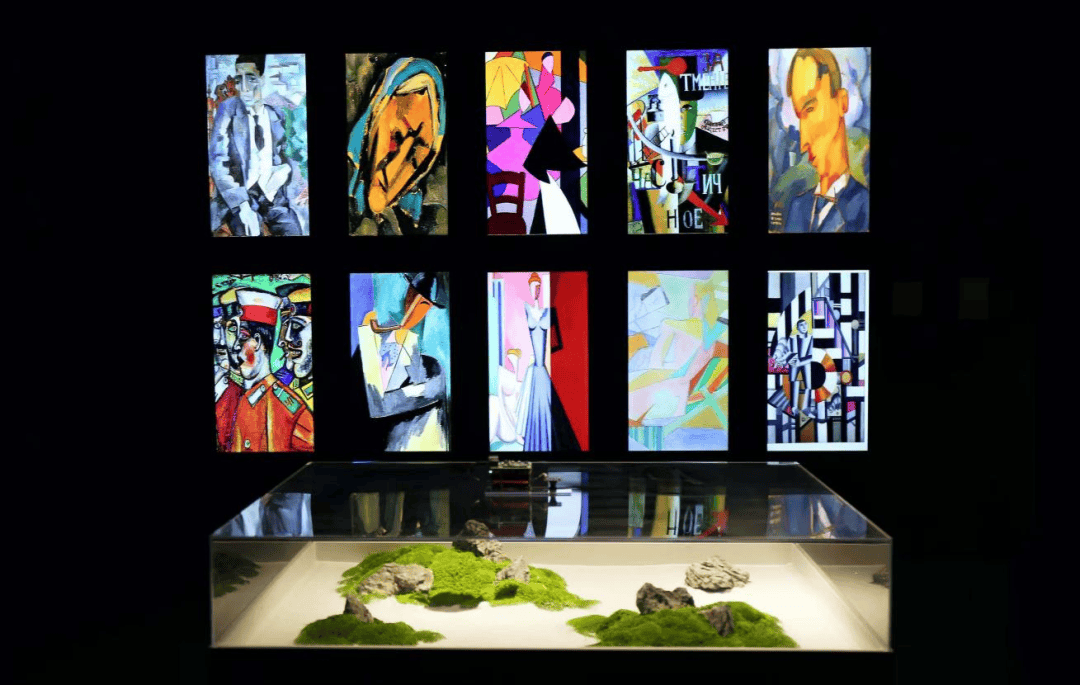

「想象另一种引力」展览现场,今日美术馆,2023

微生物以微小之躯于极端中绽放生命曙光

开创地球生命进化的壮丽篇章

继2023年「想象另一种引力」展览成功举办

2025「自然赋能未来」

再次向生命智慧求索答案

从微生物的精妙代谢到植物的光合魔法

生物美学,拨云见日

展望未来,置身未来幻境

用自然亿万年锤炼的生长逻辑

编织人类可持续的未来

用技术与生态融合的思辨视角

拓展未来生命的形态与边界

本次展览项目由

彩票公益金资助

中国福利彩票和中国体育彩票、

国家艺术基金资助

国家艺术基金是2013年12月经国务院批准设立,旨在繁荣艺术创作,培养艺术人才,打造和推广精品力作,推进艺术事业健康发展的公益性基金。艺术基金设立以来,始终坚持社会性、公开性、规范性,为国家艺术文化事业繁荣发展所作的贡献。

学术主持

费俊

参展艺术家

蔡潇、崔昱、费笑天

何聪进、梁文华

刘洁、邱宇

张天钢、张天怡

策展人

蔡潇、封帅

助理策展人

崔琳、刘洁、刘桂羽

谢玥雯、许洋洋、罗雪

展览日期

2025.8.10-2025.9.23

科学顾问

钟春燕

视觉设计

崔琳、谢天舒、黄宇琪

开放时间

周二至周日10:00-18:00

(17:00停止入场,周一闭馆)

展览地点

今日美术馆3号馆

「想象另一种引力」展览现场,今日美术馆,2023

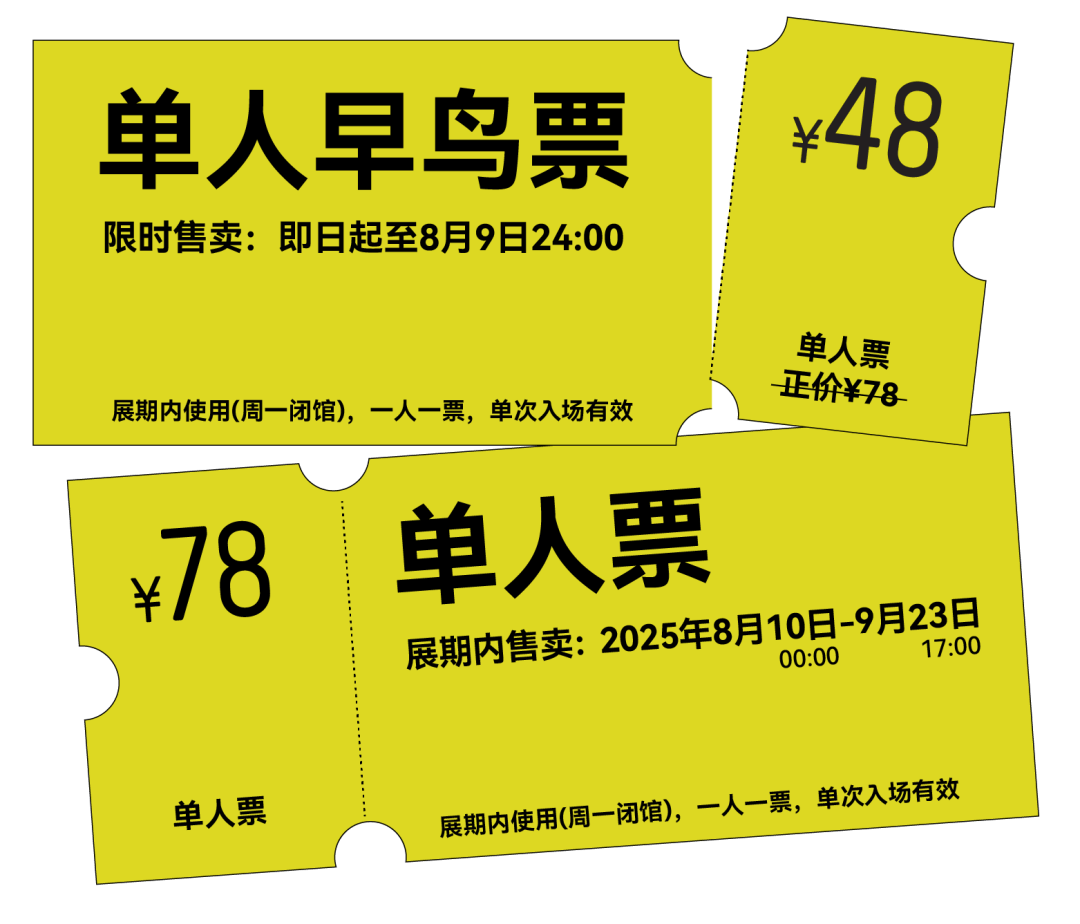

票务信息

早鸟票限时发售🔥

单人早鸟票+《方物》丛书系列68元/人

包含

《蘑菇生万物》/《隐藏在森林中的建造手册》

二选一(单价40元/本)

购票请点击下方小程序

自然与造物

太古织痕

细菌与生命起源紧密相关,比如蓝细菌作为早期光合作用生物,是地球氧气的主要制造者,为有氧生物兴起奠定基础。同时,细菌在远古土壤形成中扮演重要角色,参与岩石风化和土壤生成。

远古人类对自然现象的敬畏,或许也是对细菌等微生物的敬意。细菌不仅是生命演化的关键参与者,更是地球生态系统不可或缺的基石。

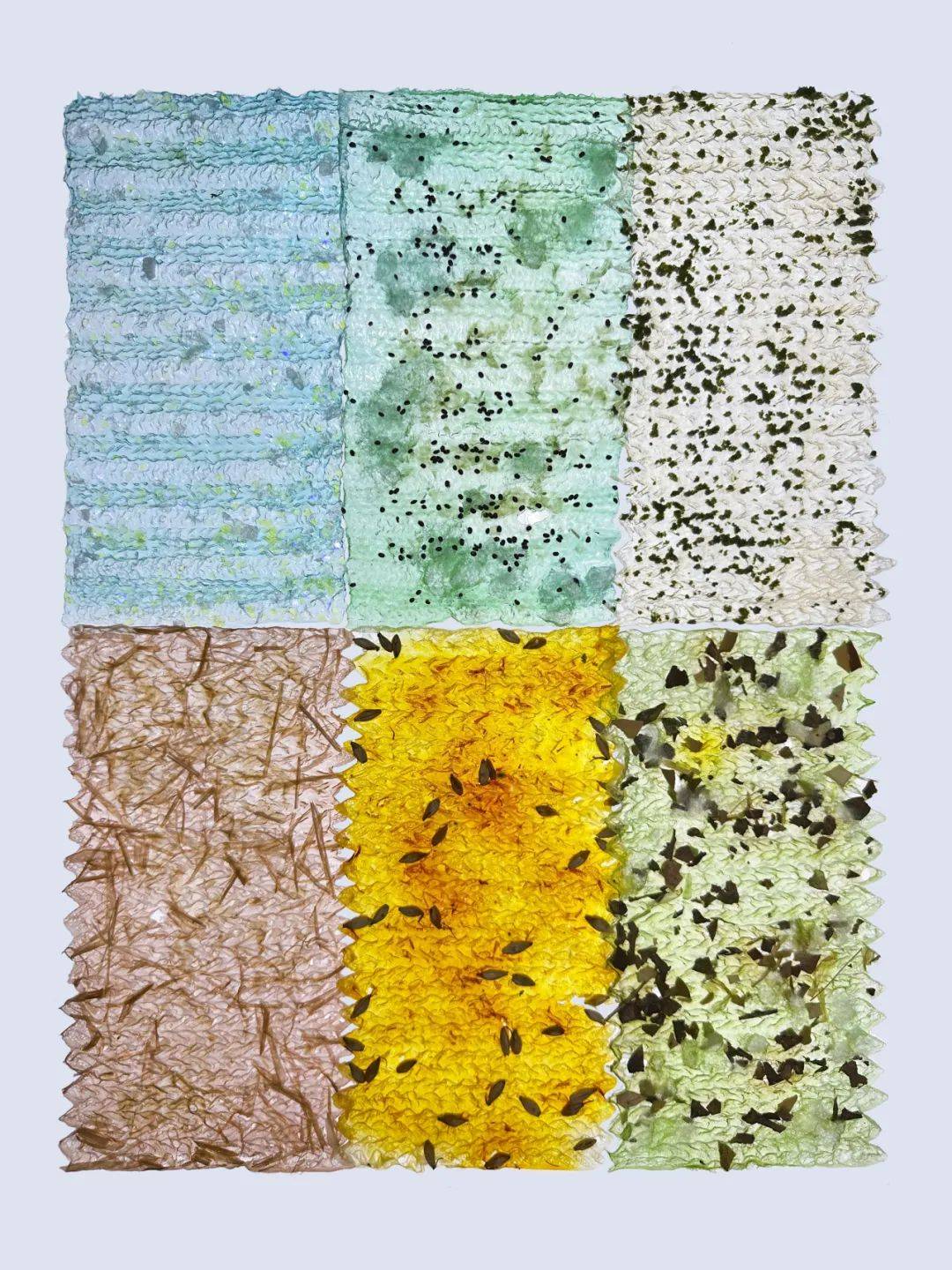

纤维新语

细菌纤维素以其独特的物理和化学性质,成为设计师手中的魔法材料。作品聚焦于细菌纤维素在现代艺术设计领域的创新应用,展示细菌纤维素如何被赋予新的生命形态。

光子晶体

没有色素,却能用结构变幻出最绚丽的色彩;无需染料,却能随湿度跳起光影之舞——这种从纤维而来的光子晶体,正在重新定义我们对色彩的认知。

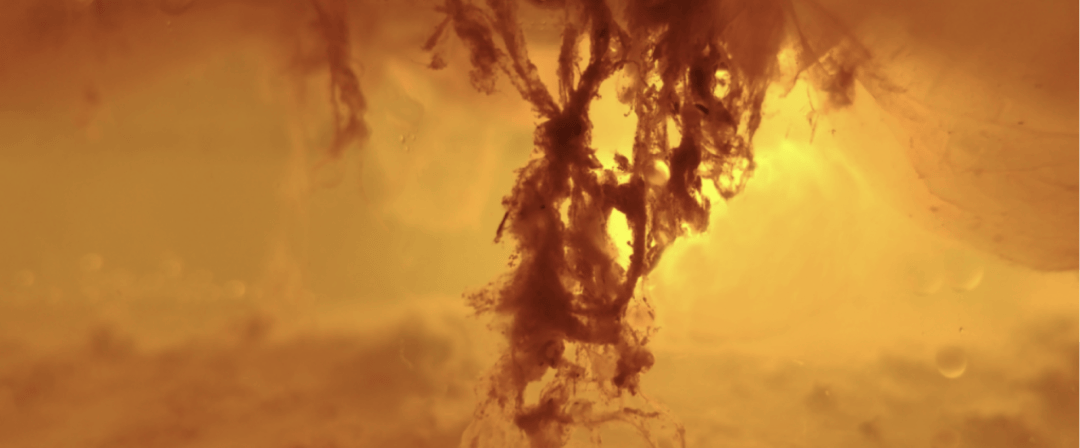

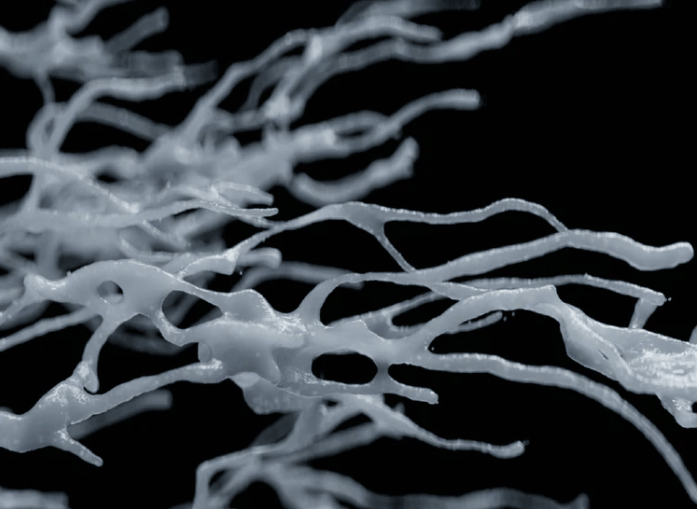

菌丝艺术

人类社会一直围绕着巨大的真菌新陈代谢展开。菌丝体不但拥有着惊人的生存能力,还有着绝佳的构建能力。菌丝体编织着自己的网络,又通过菌丝网络以更精密的技术将自己组装构建。通过控制温度、湿度等因素的变化均能够影响组织的生长,从而诱导菌丝体构建的结构,得到自己想要的设计材料。

地衣

地衣用最古老的”合作智慧",在极地、沙漠甚至岩石上谱写生存史诗。当真菌的丝网拥抱藻类的光合工厂,它们创造出比任何单一生命都更顽强的存在。一簇簇处理好的驯鹿地衣,恰似一个个小像素点,可以通过类似创作像素画的形式,设计出心仪的图案。

生命与生态

《豌豆花》崔昱

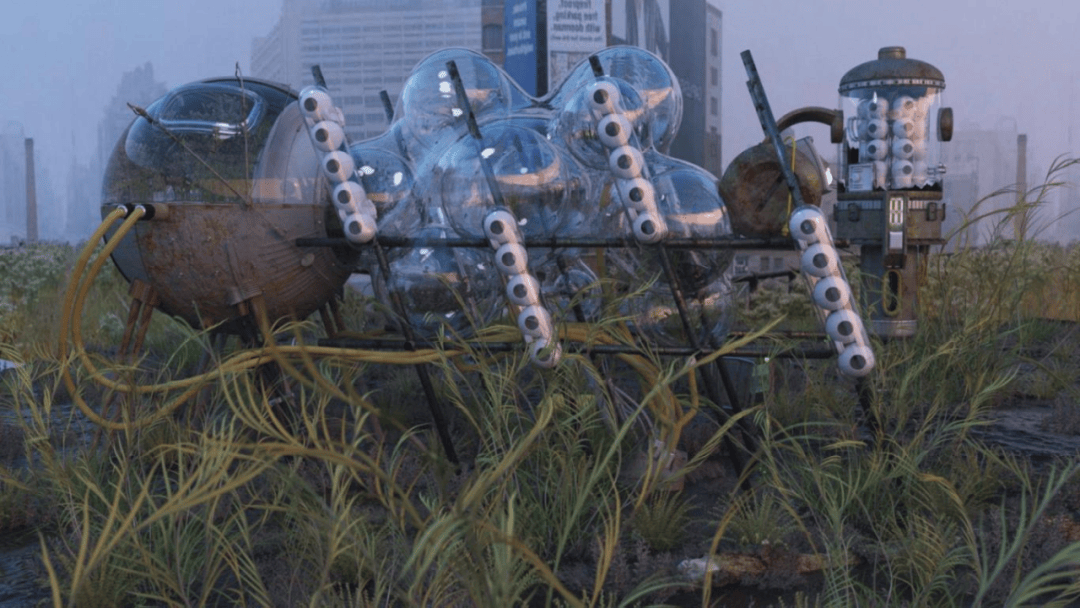

装置作品《豌豆花》呈现了一种关于未来生命与技术“融合态”形态的构想。技术乐观主义者凯文·凯利(Kevin Kelly)曾指出:“人工智能、机器人、过滤技术、追踪技术以及其他技术将会融合在一起,并且和人类结合,形成一种复杂的依存关系。”在这一融合层级中,诸多现象的发生机制将超越既有生命系统与人类感知的阈限。人类所创造的技术不仅重塑了自身的能力边界,也不可避免地深嵌于文明系统之中,成为其演化的一部分。

作品选取豌豆花这一典型闭花受精、自花传粉植物作为形式原型,其生殖特性展现出高度的自足性与性别模糊性,与未来生命可能呈现的中性化、生殖整合特征形成隐喻关系。作品中的形态设计模拟了豌豆花中的“雌蕊”与“雄蕊”结构,生成一种技术介入下的拟态性生命模型。装置本体以“融合态”生命形式的动态绽放为表现核心,外围的“生命体”亦在悄然生发,象征一种分布式、生长型的未来生命组织结构。

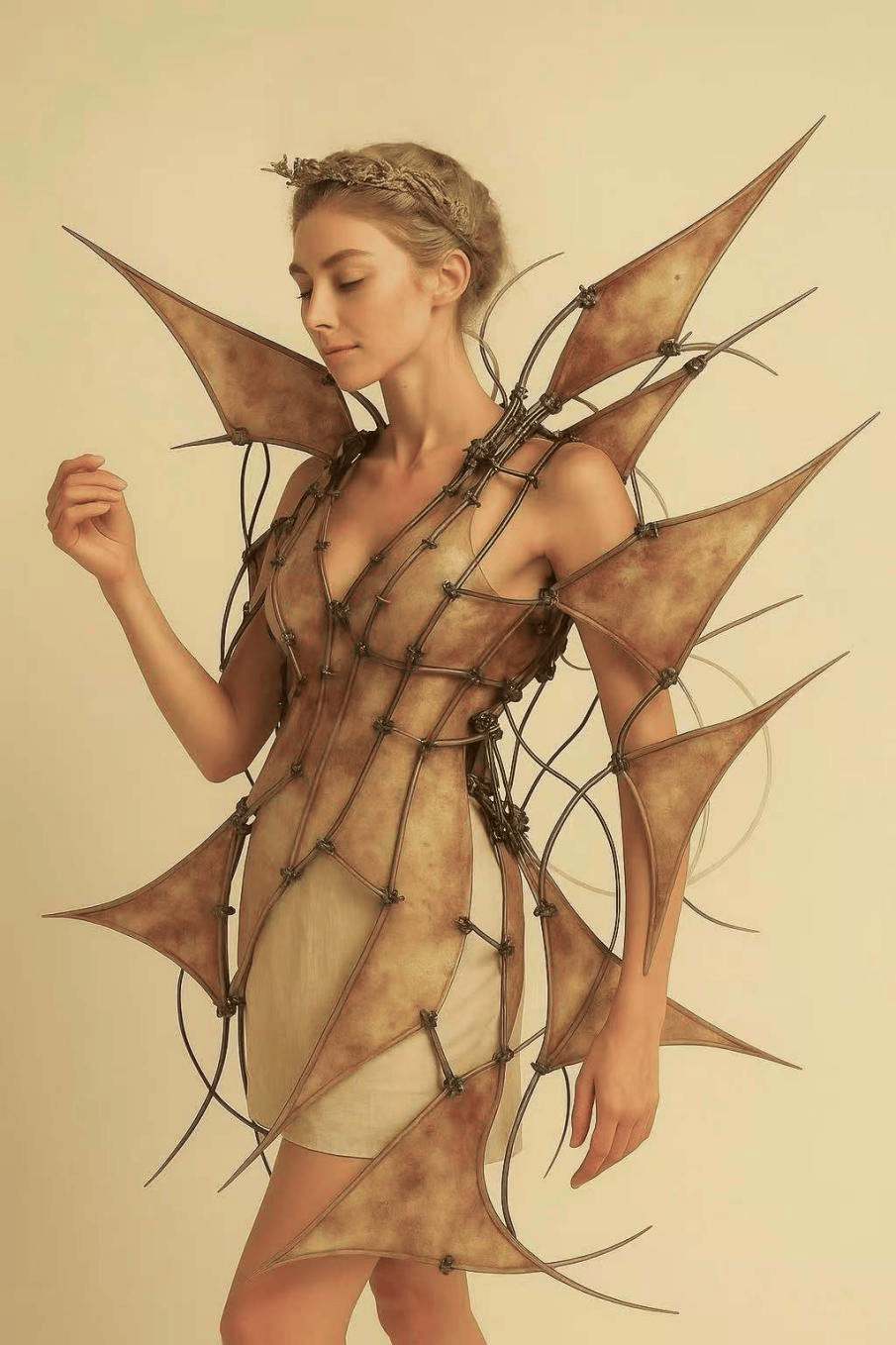

《第二皮肤》费笑天 (效果图)

《第二皮肤》是一件以细菌纤维素为核心材料构建的可穿戴感知装置。细菌纤维素因其良好的柔韧性、生物相容性与再生特性,常被用于人工皮肤与组织修复领域。作品融合生物材料与生物感知交互设计,通过红外传感与动态反馈,模拟生物体的本能防御机制,呈现一个“具备感知能力的外生皮肤系统”。装置旨在探索皮肤作为边界、界面与感知系统的再定义,并思考:皮肤状态是否只能由生物进化决定?感知是否可以被外置?作品构想了一种未来生命的感知雏形,也是一场关于技术、身体与界限的有机寓言。

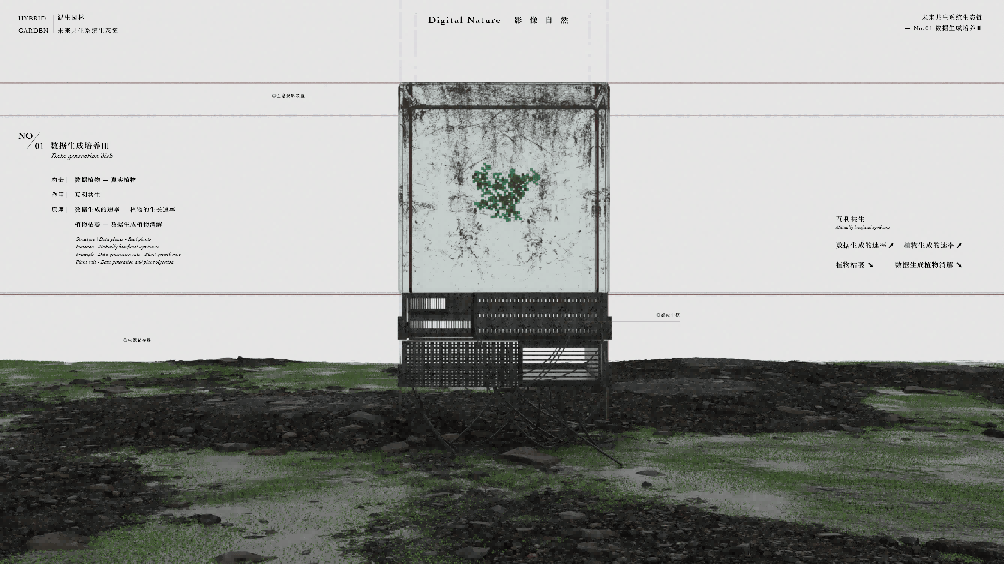

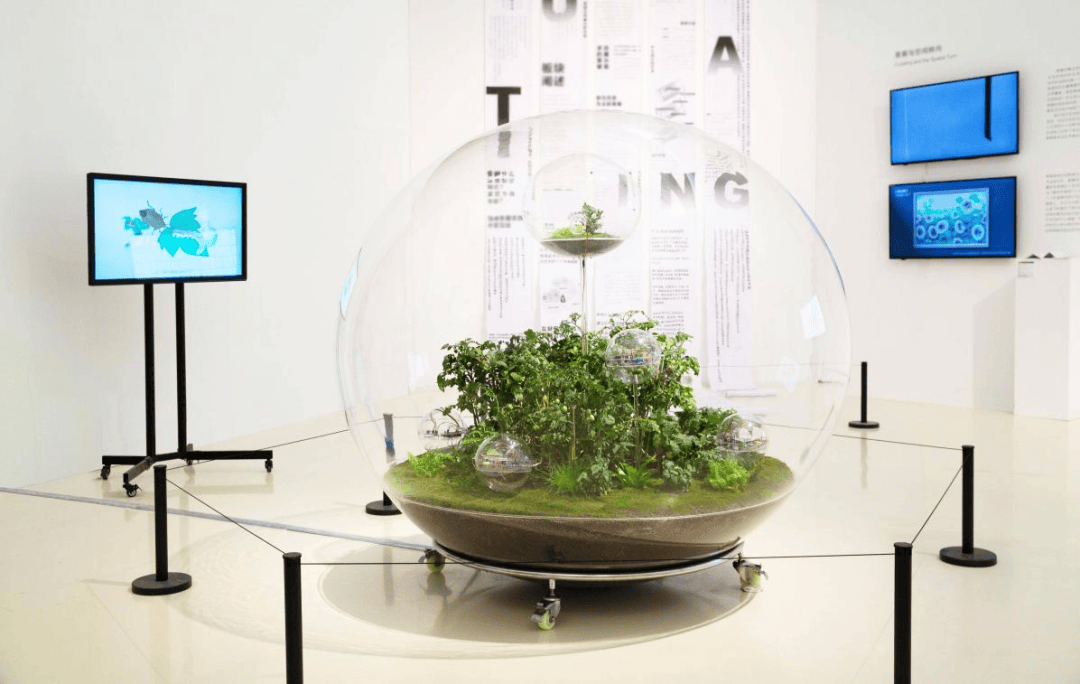

《混生园林》何聪进

混生园林Hybrid Garden尝试去构建未来不同系统之间的共生关系,作品由数字仿生植物、数字媒体景观、机械物理仿生植物、和自然植物构成。作品呈现出一种未来生态修复的设想,即便人类消失后这些系统还会维持生命。混生园林也在映射着当下生态被数字化包裹的情景,同时在表达一种数字生命系统之间的共生是否也是未来生命的一种共生方式。

《植民计划》梁文华

城市中的野地是一种复合型的生态系统,其美学价值和生态价值一直被现代文明生活所忽视。与城市其他的生态系统不同,城市里的野地是外来物种的天堂,城市特殊的生态环境使得这些物种可以忽视地理与气候的差异,生长在离原产地数千公里以外的地方。自发性的城市植被是文明与自然的共同选择,这些外来物种更适合且应该在这个城市的生态系统担任更加重要的角色。

《伞母》刘洁(效果图)

水母是地球上最古老的生物之一,它们的运动并不是通过思考来控制,而是依赖简单的神经反射。其运动原理是通过伞状体的收缩与舒张,产生水流推动自己前进。由此可以推测,自然界中大多数生物的复杂运动,可能都是由这种基本的运动方式演化而来。基于此,我们不妨从简单层面入手,运用机械结构逐步解析生物运动之美。

该装置的主体是根据雨伞的机械结构改造而成。当机械动力驱动伞骨开合时,与之相连的轻质面料“触须”随之摆动。在无风的室内环境中,这些“触须”的摆动幅度恰好模拟了水母在水中受阻时的运动状态。而在伞的下方安装了运动传感器,当有人经过时,装置会加速伞骨的开合,仿佛在“躲避”人群,这种反应机制模仿了生物在面临威胁时的条件反射。

《微·声》邱宇

在地球上,植物主宰着绝大多数的陆地环境,但是人类经验与植物生命处于不同的时间维度,因此往往让我们认为它们是静止的、被动的事物。显微镜下的微观世界则呈现出深刻的“时间性”,进而超越我们人类的经验限制。当我们进入植物的微观世界,就会发现它美丽且迷人的“生命宇宙”。

作品通过显微镜实时采集植物的叶片信息,并转化为不断变化的电子信号,通过算法合成不同频率和音色的声音,组成植物显微信息的“交响乐”,并通过装置中间如同花朵一样的喇叭矩阵播放出来。装置上方的显示屏可以观测到相应植物显微的影像和信号数据的变化。

《在蚁群中》张天钢

《在蚁群中》探讨蚂蚁作为知识生产的主体以及对新知识生产模式的启发。此艺术作品通过基于蚂蚁群体智能的蚁群算法探索和实践一种策展/知识生产的方式,也构建了一个非人类中心主义知识生产的价值观和世界观。在人们的观念里,知识生产从来都只是“万物之主”——人类所特有的能力,作品试图颠覆人们的固有认知,推进新的知识论和思想。

我们正迎来人类发展的第四次浪潮,在算法、人工智能、生物技术等新兴技术发展的语境中,人在事物中占据核心位置并作为知识中心的时代宣告结束(许煜),人类思想、知识论将走向何处?这是一个问题,我们需要新的“文艺复兴”和“争鸣”!“我们需要创造适合人类的技术,我们也需要创造适合技术的人类”(弗朗西亚)!

《植物智能计划》张天怡

《植物智能计划》以“生态关系”为切入点,基于植物智能研究,承认植物的能动性和权利,利用生物科技手段和材料,修复商业育种作物丧失的与动物之间的生态联系,这是对植物和动物间被人类异化的“生态关系”的修复。生态艺术往往以修复生态的艺术实践(对物理生态环境的修复)来探讨和思考生态问题,作为生态艺术实践,本作品不是对物理生态环境的修复,而是对动植物间“生态关系”的修复,这是其特点之一,这探讨了一种新的修复生态的形式。

本作品主张“深层生态学”的世界观和价值观,主张非“人类中心主义”,这是作品的另一个特点。本作品不是基于“浅层生态学”价值观的生态艺术实践,即:不是基于“人类中心主义”价值观的改善生态的艺术实践,不是只为了人类生存利益而改善生态的艺术实践。作品聚焦于容易被“万物之主”的人类所忽视的动植物间的“生态关系”,作品通过对动植物间“生态关系”的修复创造了一个摆脱“人类中心主义”的新价值观,从“生态关系”角度批判“人类中心主义”和资本对生态关系的异化,主张构建新的人类文明秩序,而非浅显的呼吁为人类生存利益而保护生态的那种旧制度上的改良价值观,启发人们重新思考人与生态的关系,呼吁回归非“人类中心主义”的平等生态关系。

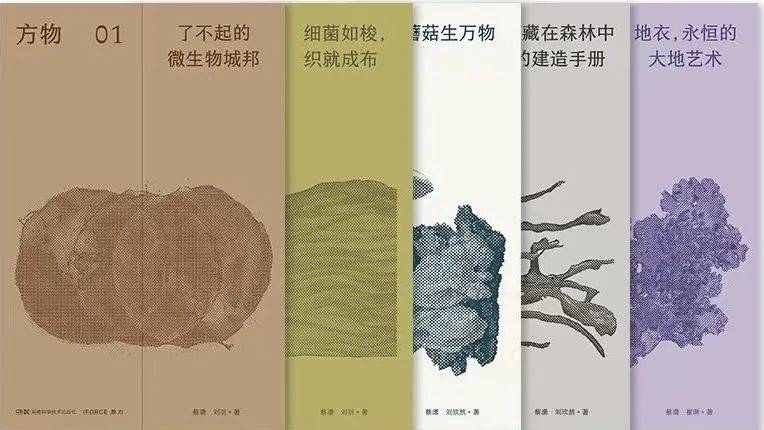

《方物》

作为本次展览学术脉络的理论基底,开幕式当天将同时举行《方物》系列丛书发布会。《方物》丛书获得了“湖南文化产业基金”的支持,并入选国家“十四五”出版规划项目。《方物》作为和生物设计实验室合作的中国首套科学艺术丛书,采用图书结合文创、主题科学艺术展的形式,探索科学知识的另类表达方式,点燃读者对生物科学的好奇心,打破学科边界、培养创新思维,构筑亲子互动和多维体验场景,为公众打开看待世界的全新视角。第一系列丛书共有5本,将于今年问世,并在今后持续推出新的系列。

书中呈现菌丝体幻化培根与防火砖、细菌纤维素织就抵御宇宙辐射的透明护甲、地衣成为未来火星基地的先锋等前沿探索,横跨生物设计、材料科学与艺术创新,引领读者见证生物材料的可持续奇迹。本套书向“生命协作型”的自然算法致敬,为Z世代提供重构人类世的生物美学蓝图。

微观世界的奇妙演变

激发科学与艺术的全新想象

购票请点击下方小程序🔬

学术主持

费俊

中央美术学院设计学院艺术与科技方向教授、博士生导师,中国美术家协会数字艺术艺委会秘书长,某集体ART+TECH 创始人。曾任2023央视春晚视觉总监、中央美术学院设计学院数码媒体工作室主任,北京艺术与科技双年展策展人,北京媒体艺术双年展联合策展人。他以艺术家、设计师和教育者的多重身份从事艺术与科技研究、教育与实践。艺术及设计作品曾在58届威尼斯双年展中国馆等国际展览和艺术节中展出,并荣获了德国IF设计奖、红点设计奖、德国设计奖特别奖和亚洲最具影响力设计大奖等荣誉。

策展人

蔡潇

中央美术学院设计学院生物设计实验室负责人,as科学艺术研究中心发起人,武汉大学新闻学院BA,香港浸会大学传理学院MPhil,清华大学经管学院EMBA,科学普及出版社学术顾问,清华人文学院人文教育发展研究中心课程建设委员会委员。

曾获《彭博商业周刊/中文版》“跨界融汇奖”和“最佳商业公民奖”。出版多部科学艺术类书籍《生命小剧场》《生命折叠》《不完全人体使用手册》《想象另一种引力》等。

封帅

中央美术学院设计学院艺术与科技方向教师。AA建筑联盟学院MArch w. Distinction,曾任伦敦福斯特事务所SMG专家几何组设计系统分析师。他的个人艺术作品反映了以技术为中心的文化中的创意媒介,并获得国际认可,包括法国第戎当代艺术中心馆长授予的上海PSA青策馆长奖等。

主办单位

中央美术学院

承办单位

中央美术学院设计学院

今日美术馆

中央美术学院设计学院生物设计实验室

as科学艺术研究中心

支持单位

海南光宇生物科技有限公司

京东方科技集团股份有限公司

北京苑艺瑞博科技有限公司

北京正和诚文化发展有限公司

海南椰国食品有限公司

一审:周洋

二审:李蓓

三审:孙桂均