古代文本中的社火记述宋代篇:老赵闲聊社火艺术图像系列1

古代文本中的社火记述

宋代篇

老赵闲聊神怪中的二郎系列五十

老赵闲聊二郎神祈雨主题图像系列21

老赵花钱艺术图像笔记九十二

作者 老赵

之前我们聊到,二郎神从唐代尚未成型,到两宋显赫一时,五代是其转型的惊人一跳,并且提炼了二郎神作为蜀神之所以能够坐大,唐宋时期神灵的地方化是一个十分要害的因素。在此过程中,毗沙门天王非常可能影响过二郎神的发展轨迹。之后,专题从民俗视野聚焦了二郎神的川主现象。参见:

灵显真人花钱 胡坚藏品

在考察二郎神土地神格的过程中,有关二郎神的社火、社祭问题一直萦绕其中,这对于二郎神的土地、城隍、社令神格认同,也具有重要的干系。

比如,孟元老在《东京梦华录》中,曾经对二郎神生日时的盛况陈述道:

“(六月)二十四日,州西灌口二郎生日,最为繁盛。庙在万胜门外一里许,敕赐神保观。二十三日,御前献送后苑作与书艺局等处制造戏玩。如球杖、弹弓、弋射之具,鞍辔、衔勒、樊笼之类,悉皆精巧。作乐迎引至庙,于殿前露台上设乐棚,教坊钧容直作乐,更互杂剧舞旋。太官局供食,连夜二十四盏,各有节次。至二十四日,夜五更争烧头炉香,有在庙止宿,夜半起以争先者。天晓,诸司及诸行百姓献送甚多。其社火呈于露台之上,所献之物,动以万数。自早呈拽百戏,如上竿、跃弄、跳索、相扑、皷板、小唱、斗鸡、说诨话、杂扮、商谜、合笙、乔筋骨、乔相扑、浪子、杂剧、叫果子、学像生、倬刀装鬼、砑皷牌棒、道术之类,色色有之,至暮呈拽不尽。殿前两幡竿,高数十丈。左则京城所,右则修内司,搭材分占上竿呈艺解,或竿尖立横不列于其上。装神鬼、吐烟火、甚危险骇人,至夕而罢。”

社火是一项贯穿古今的民俗活动,以前很多学者、民俗观察者纷纷加以阐述,大致的要素是, 源于社祭风俗,而形成的独立的,可以为各类岁时节庆提供表演的,有专业行会组织的综合演出项目。

但是,社火到底是什么源流,社火与社祭有什么关系,社火活动到底是什么宗旨,社火活动包括哪些活动,而其中哪些又是社火的专属或者核心部分,都众说纷纭。今天我们也来展开一番粗浅而有趣的探索。

其实,源流是一方面,微观史学是另一方面,从艺术图像史的角度,从本人关注的中古艺术图像演变的范畴,我们可以集中宋明为主时期的有关社火文本阐述,来直观地体会一下,彼时古人观念中的社火,到底是什么,是怎样的,以及其中的嬗变。由此去管窥社火的源流之变,这庶几是避免概念纠缠的最好办法。

在以下资料梳理中,我们先聚焦社火这个关键词,有社火字样则摘入,无社火字样则先搁置,不做过度推测。

北宋时期

1、北宋宰相张商英(1043-1121年)两首社火诗歌

张商英(1043-1121年),字天觉,号无尽居士,蜀州新津人。宋朝宰相。大观年间被降调边远,其间曾到五台山礼拜文殊菩萨像,有所感应,于是塑文殊菩萨像供奉在山寺,并撰写发愿文,不久,遇到大旱灾而入山祈雨,三次都很灵验,因此闻名于朝中。又还僧寺田三百顷,表达崇佛的赤诚。

上元秭归溪西社火点灯(其一)

宋 张商英

百丈游灯绕石坡,溪西保社事黄魔。

草花灼灼迎新福,腰鼓鼕鼕踏旧歌。

上元秭归溪西社火点灯(其二)

宋 张商英

溪西灯社宝莲台,一点光明远更开。

料得长杨宫里见,却疑仙火下云来。

张诗中都点明社火乃上元节所举行,而且与元宵灯事相关,其间有腰鼓咚咚的特色。

胡坚藏品

网络资料

2、孟元老《东京梦华录》回忆北宋社火风俗

孟元老在《东京梦华录》中,曾经对二郎神生日时的盛况陈述道:

“(六月)二十四日,州西灌口二郎生日,最为繁盛。庙在万胜门外一里许,敕赐神保观。二十三日,御前献送后苑作与书艺局等处制造戏玩。如球杖、弹弓、弋射之具,鞍辔、衔勒、樊笼之类,悉皆精巧。作乐迎引至庙,于殿前露台上设乐棚,教坊钧容直作乐,更互杂剧舞旋。太官局供食,连夜二十四盏,各有节次。至二十四日,夜五更争烧头炉香,有在庙止宿,夜半起以争先者。天晓,诸司及诸行百姓献送甚多。其社火呈于露台之上,所献之物,动以万数。自早呈拽百戏,如上竿、跃弄、跳索、相扑、皷板、小唱、斗鸡、说诨话、杂扮、商谜、合笙、乔筋骨、乔相扑、浪子、杂剧、叫果子、学像生、倬刀装鬼、砑皷牌棒、道术之类,色色有之,至暮呈拽不尽。殿前两幡竿,高数十丈。左则京城所,右则修内司,搭材分占上竿呈艺解,或竿尖立横不列于其上。装神鬼、吐烟火、甚危险骇人,至夕而罢。”

可见,北宋东京汴梁的二郎神祭赛活动中,就不仅作乐、杂剧、舞旋。还有在露台之上呈现的所谓社火。这些社火表演包括百戏——如上竿、跃弄、跳索、相扑、皷板、小唱、斗鸡、说诨话、杂扮、商谜、合笙、乔筋骨、乔相扑、浪子、杂剧、叫果子、学像生、倬刀装鬼、砑皷牌棒、道术等等。从早到晚,还恐怕呈现不完。还有装神鬼、吐烟火的表演、甚危险骇人。

孟元老在这里阐述了两件事情

1、在这里,社火是用于祭赛二郎神的神诞的娱神表演。社火不是专属为二郎神所提供的专属服务,而是只要是神灵祭赛,都可以运用。因为这个时节不是社火常用的节点:上元节。

2、他描述了社火表演的林林种种。但是没有去分辨哪些是社火风俗中的专有要素,核心要素,哪些是所有祭赛活动、岁时节庆都可以邀请、增加的活动。

据《东京梦华录》载,东京汴梁一年中举行杂剧、百戏等演出活动的节日还有立春、元宵、清明、中元(七月十五)、天宁节(十月十日)、除夕等,演出种类还有影戏、傀儡等。社火是对各类热闹表演的一种泛称,所谓“自早呈拽百戏“, 其实,孟元老在《东京梦华录》还分别对百戏具体门类形态作过详尽的描绘,在第七卷《驾登宝津楼诸军呈百戏》中,有诸军百戏的陈述,诸军百戏,则可以比照军队的文工团表演。

二郎花钱 田丰藏品 老赵旧藏

金代时期

1、金泰和八年《汾川昌宁公家庙记》叙述社火风俗

山西省宁武县定河村台骀庙前现存金泰和八年(1208 年)州同知张守愚撰写了题为《汾川昌宁公家庙记》的碑文,碑阴记载了祭祀汾河主神昌宁公时群众观赏社火的盛况:

“每岁仲夏竭诚修祀,具牢醴牲饩奠于堂上,作乐舞戏妓拜于堂下。是日阖邦远近,往观者如市,大为聚乐,以极岁中一方之游观也。”

其中,乐舞、戏伎、观者如市,聚乐游观。十分热闹。时节是仲夏,可见并非春秋社祭,而且明确是祭祀汾河主神昌宁公。

二郎七圣刀花钱 陆昕藏品

南宋时期

2、南宋范成大(1126年—1193年)《泛石湖记》描绘南宋社火

南宋诗人范成大在《泛石湖记》(卷二十三)中说:“轻薄行歌过,癫狂社舞成”,并注释道:“民间鼓乐,谓之社火,不可悉记,大抵以滑稽取笑。”从范成大的说法来看,南宋人对社火的印象是感性的,那就是,形式是歌舞、鼓乐,而风格是癫狂,滑稽,格调是鄙俗轻薄。

上元纪吴中节物俳谐体三十二韵

斗野丰年屡,吴台乐事并,灯市蚤投琼,酒垆先叠鼓。价喜膏油贱,祥占雨雪晴。篔簹仙子洞,菡萏化人城。墙炬疑龙见,桥星讶鹊成。小家厖独踞,高閈鹿双撑。屏展辉云母,帘垂晃水精。万窗花眼密,千隙玉虹明。薝卜丹房挂,葡萄绿蔓萦。方缣翻史册,圆魄缀门衡。掷烛腾空稳,推球滚地轻。映光鱼隐见,转影骑纵横。轻薄行歌过,颠狂社舞成。村田蓑笠野,街市管弦清。里巷分题句,官曹别扁门。旱船遥似泛,水儡近如生。钳赭装牢户,嘲嗤绘乐棚。堵观瑶席隘,喝道绮丛争。禁钥通三鼓,归鞭任五更。桑蚕春茧劝,花蝶夜蛾迎。凫子描丹笔,鹅毛剪雪英。宝糖珍炬妆,乌腻美饴饧。捻粉团栾意,熬稃腷膊声。筵篿巫志怪,香火婢输诚。帚卜拖裙验,箕诗落笔惊。微如针属尾,贱及苇分茎。末俗难诃止,佳辰且放行。此时纷仆马,有客静柴荆。幸甚归长铁,居然照短檠。生涯惟病骨,节物尚乡情。掎抚成俳体,咨询逮里甿。谁修吴地志,聊以助讥评。

自注:“民间鼓乐谓之社火,不可悉记,大抵以滑稽取笑。”

参照《水浒传》第六十六回:“正月十五日,上元佳节,好生清明,黄昏月上,六街三市,各处坊隅巷陌,点放花灯,大街小巷,都有社火。”

范成大明确地将社火与社舞挂钩,而且强调劝农桑蚕,可见其实蕴含社祭的含义,可以认为,社火至少在南宋,就是社祭迎神赛舞的一种表现方式。而且时间在上元节。

榜题“二郎”花钱 泉水阁藏品

思考题:元宵滚灯与滚灯菩萨二郎神

上述诗歌中的推球滚地轻,就是元宵节的一种风俗,一直延续至今。

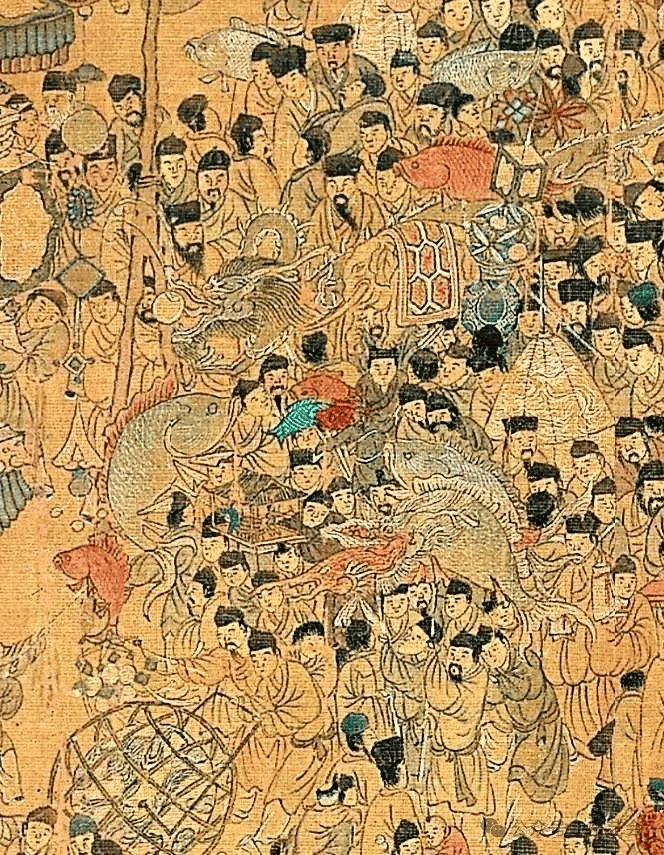

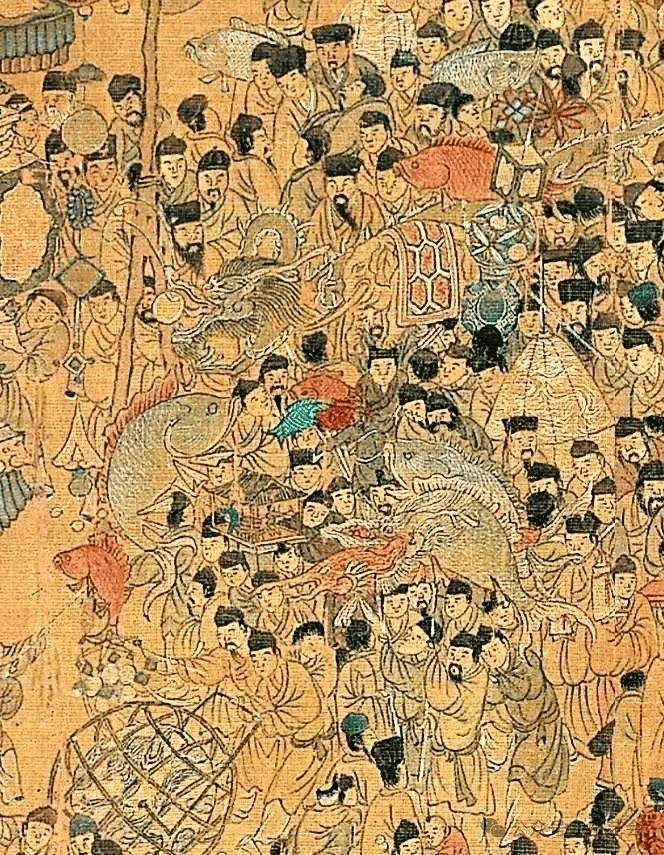

明代《上元灯彩图》是展现民间元宵习俗的作品画作。画作要描绘了明朝中晚期南京地区元宵节期间的街市景致,画中人们逛街赏花灯、年轻女性结伴赏灯。等等,其中就有跟花钱中童子手中灯球造型一致的灯球花灯的状貌。其中就有两处描绘了“推球滚地”的风俗。

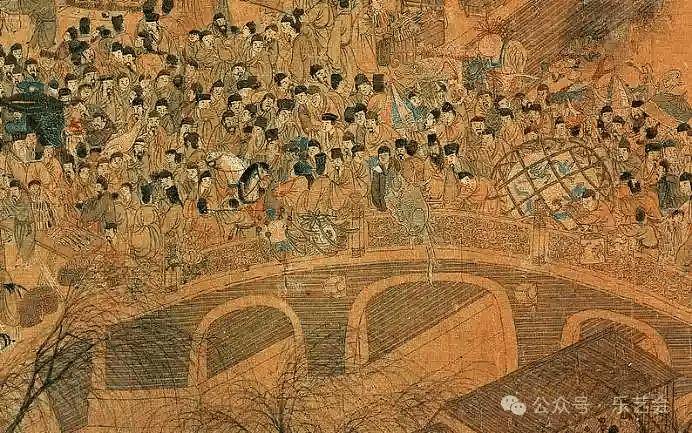

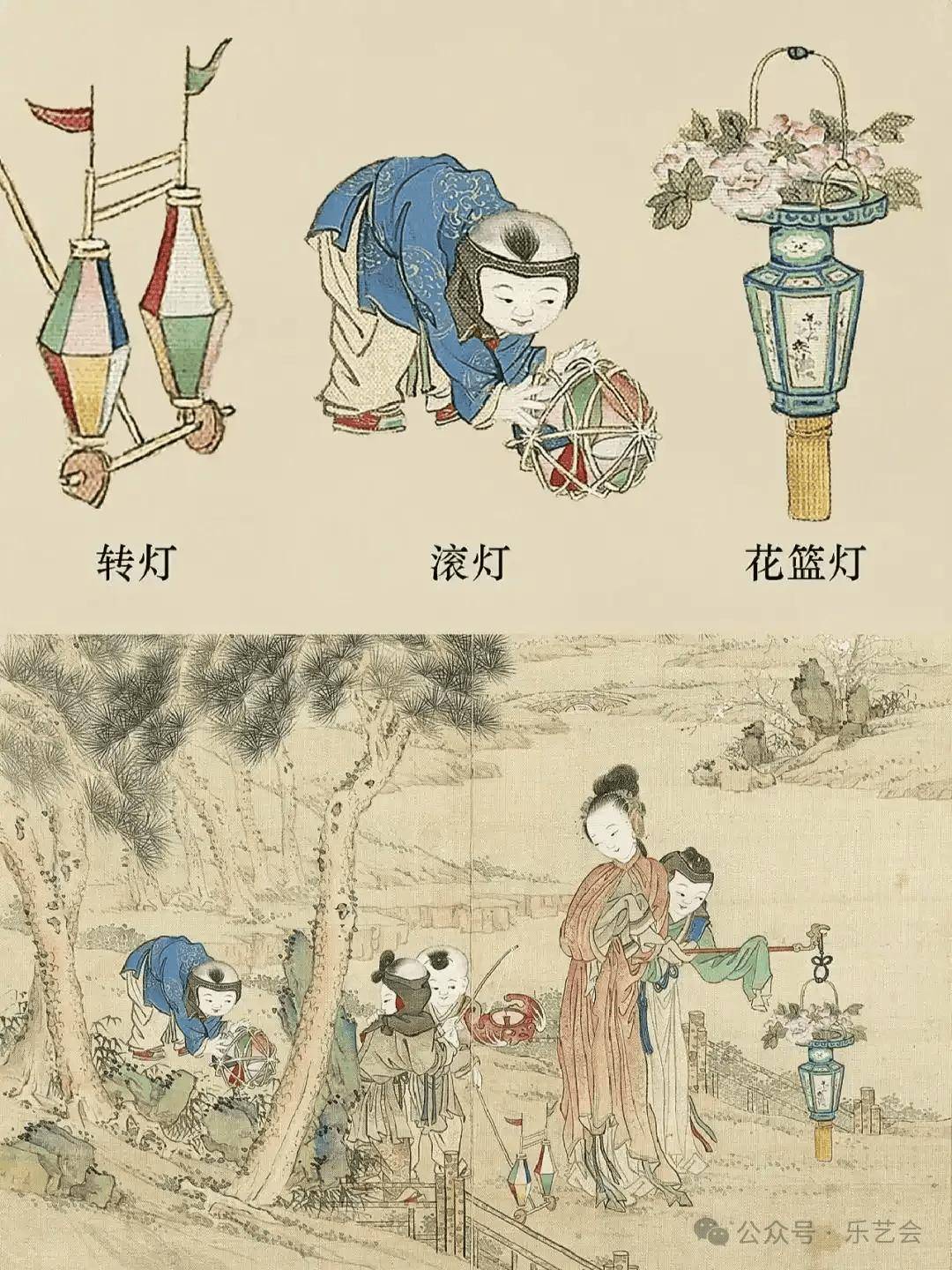

清嘉庆时期的绘本《升平乐事》,现藏于台北故宫博物馆,这部绘本共有十二开,生动地描绘了春日儿童们的欢乐游戏。他们提着灯笼,放飞风筝,踢毽子,放鞭炮。

绘本中展示了许多精致的花灯,种类繁多。动物类花灯有白象花灯,寓意着太平盛世、天下大治;植物类花灯有灵芝灯,象征着长寿安康;人物类花灯中,魁星脚踩鳌鱼的形象灯则代表着独占鳌头、出类拔萃的寓意。其中在第二图中,有一品花灯,称为滚灯,也就是元宵滚地灯的具体而微者。

南宋诗人范成大曾经作诗《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》云:“掷烛腾空稳(注:小球滚灯),推球滚地轻(注:大球滚灯)。”大概上图中孩子手持的是小球滚灯,而大家在地上一起推的则是大球滚灯。

明代杭州文人田汝成(1540年前后在世)在《西湖游览志余·偏安佚豫》中称:“以纸灯内置关换,放地下,以足沿街蹴转之,谓之滚灯。” 可见,在宋明时期,很多地区为供奉二郎神而舞蹈的滚灯,其中就有动作,是将灯球当作蹴鞠来踢的。

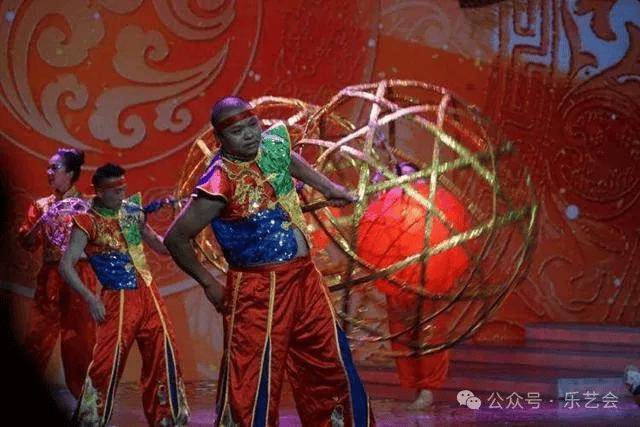

康保成在《傩戏艺术源流》一书中介绍,安徽贵池傩戏中,有二郎神舞衮灯的环节,那里的二郎神也被称为衮灯菩萨,扮演二郎神的演员在吉语中,舞动竹篾制作的大球状的衮灯(灯球)出场,吉语中有“此晚灯球无赛,风流弟子安排!”“衮灯舞得兴,添喜又添丁。"

由此可见,这里的灯,也就是谐音人丁之丁。而灯之所以做成球形,与添丁、风流有着密切的关联。。所以《清嘉录》有云:“巧制萤灯赛练囊,摩睺罗市见昏黄。儿童消得炎无毒,葑水湾头谢二郎。”

奉贤滚灯流传于上海市奉贤区西部,据资料介绍至今已有七百多年历史。奉贤地处杭州湾入海口,历史上水患频繁,于是在民间产生了戴二郎神面具舞滚灯以求降伏水魔的祭祀仪式。每逢奉贤各镇灯会、节庆或者庆丰收、贺高升之日,庆贺活动都以舞滚灯为荣。滚灯体积大,在人群拥挤的地方,只要灯舞动,围观人群马上闪到两边,为后面的出灯队开一条畅通无阻的道路,因此,滚灯被民间称为“百灯之首”“灯中之王”。可见,奉贤滚灯也是与二郎神有着密切的关系。

上海奉贤滚灯

上海奉贤滚灯

在明代嘉靖《池州府志·风土篇》“逐疫”条中,我们可以发现其中包含了与元宵舞队中的表演事项男女竹儿、狮豹相类似的事项: “凡乡落自十三至十六夜,同社者轮迎社神于家,或踹竹马,或肖狮象,或滚球灯,妆神象,扮杂戏,震以锣鼓,和以喧号……"

可见,滚球灯风俗,在上元、驱傩活动中,都有呈现,而上元、驱傩的诸多要素也已经逐渐融合在了社火要素之中。

2、南宋吴潜(1195—1262)诗歌中社火

吴潜(1195—1262) 字毅夫,号履斋,宣州宁国(今属安徽)人。宁宗嘉定十年(1217)举进士第一,授承事郎,迁江东安抚留守。理宗淳祐十一年(1251)为参知政事,拜右丞相兼枢密使,封崇国公。

浣溪沙(己未元夕)吴潜

庆赏元宵只愿晴。天公每事秤能平。

管教檐溜便收声。三市海巡那惜夜,

九街社火亦争名。权将歌酒作工程。

诗歌中明确称呼社火,而诗歌标题明确是元夕,第一句注明是元宵。可见,元宵举行社火,乃是宋代的通例风俗。

3、宋末元初赵必 (王象)(1245年—1294年)诗中社火

念奴娇(其一)贺陈新渌再娶

宋 赵必(王象)

烧灯过也,倩东风、又剪芙蕖千朵。

翠阵珠围依然是,旧日笙歌社火。

一曲乘鸾,万钱骑鹤,仙子来蓬岛。

金尊满酌,不妨斜戴花帽。

人生能几欢娱,趁良辰美景,绿娇红小。

洞里桃花应笑道,前度刘郎未老。

眼雨眉云,情香粉态,恨不相逢早。

明年今夕,犀钱玉果分我。

在诗歌中,描述的是再娶的美好心境,所谓旧日笙歌社火,是回忆初婚时的盛况,要么娶亲活动中动用了社火表演,要么以社火比喻人间繁华之烟火。

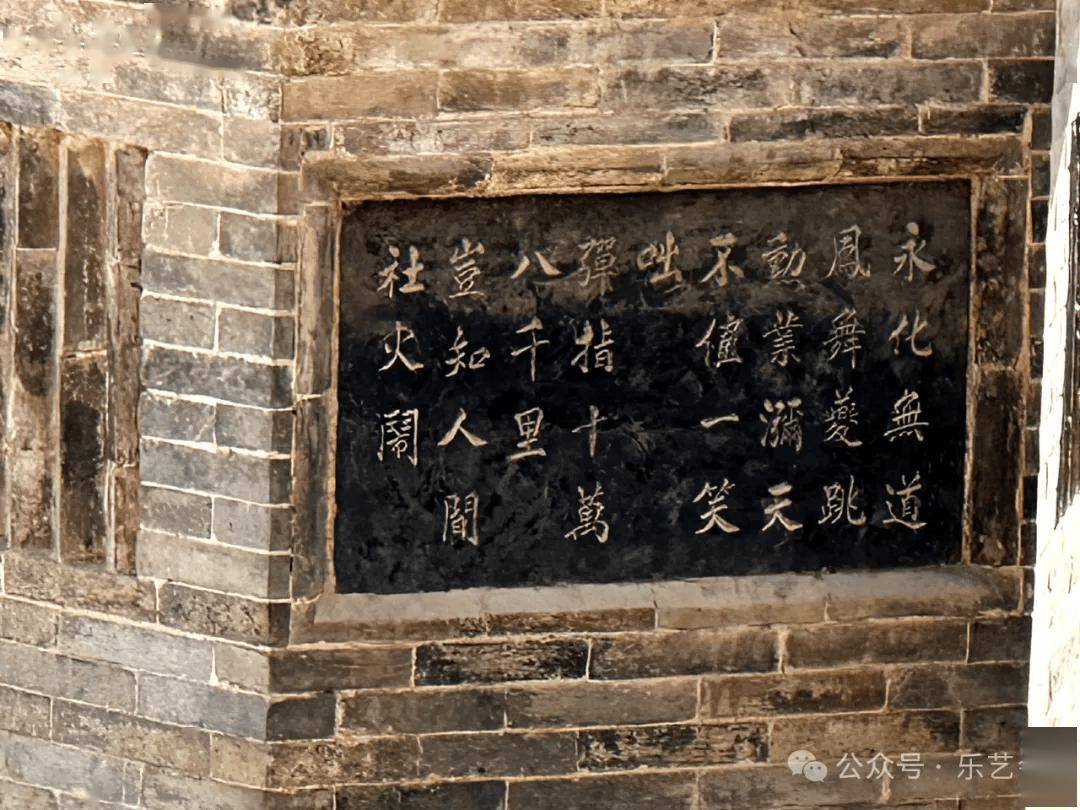

在少林寺塔林,我看到一座塔琳下的基座面,有一句话,提到了社火,“永化无道,凤舞夔跳,勋业弥天,不值一笑,咄,弹指十万八千里,岂知人间社火闹。”这里的社火,以其人间的、快活的、热闹繁荣的世俗属性的极致象征,与超脱生死轮回的得道,进行了强烈的对比。可见,社火就是人间最热闹,最世俗的欢乐之极。

4、吴自牧撰《梦粱录》中百戏社火描述

吴自牧,仅知约宋度宗(1240年—1274年)年间人,生平亦无考。《梦粱录》为追忆南宋临安盛况。

卷一“元宵”中写道:

“今杭城元宵之际,州府设上元醮,诸狱修净狱道场,官放公私僦屋钱三日,以宽民力。舞队自去岁冬至日,便呈行放……此岁岁州府科额支行,遮几体朝廷与民同乐之意。姑以舞队言之,如清音、遏云、掉刀、鲍老、胡女、刘衮、乔三教、乔迎酒、乔亲事、焦槌架儿、仕女、杵歌、诸国朝、竹马儿、村田乐、神鬼、十斋郎各社,不下数十;更有乔宅眷、旱龙船、踢灯、驼象社。官巷口、苏家巷二十四家傀儡,衣装鲜丽,细旦戴花朵披肩、珠翠冠儿,腰肢纤袅,宛若妇人。府第中有家乐儿童,亦各动笙簧琴瑟,清音嘹亮,最可人听;拦街嬉耍,竟夕不眠……诸酒库亦点灯毬,喧天鼓吹,设法大赏,妓女群坐喧哗,勾引风流弟子买笑追欢……公子王孙、五陵年少。更以纱笼喝道,将带佳人美女,遍地游赏;人都道玉漏频催,金鸡屡唱,兴犹未已;甚至饮酒熏熏,倩人扶著,堕翠遗簪,难以枚举……”

可见,这里所说的元宵舞队,与北宋时期的京城百戏,二郎社火也完全类似。

二郎花钱 吾道鼠藏品

5、南宋周密(1232年—1298年或1308年)撰《武林旧事》中百戏社火描述

《四库总目提要》载:“《武林旧事》十卷,宋周密撰。“周密(1232年-1298年或1308年)。

《武林旧事》的社火描述,主要记述在卷第二“元夕”条目中,其文曰:

“禁中自去岁九月赏菊灯之后,迤逦试灯,谓之‘预赏’。一入新正,灯火日盛,皆修内司诸珰分主之,竞出新意,年异而岁不同……都城自旧岁孟冬驾回,则已有乘肩小女、鼓吹舞绾者数十队,以供贵邸豪家幕次之玩。而天街茶肆,渐已罗列灯毬等求售,谓之‘灯市’。自此以后,每夕皆然。三桥等处,客邸最盛,舞者往来最多。每夕楼灯初上,则箫鼓已纷然自献于下。酒边一笑,所费殊不多。往往至四鼓乃还。自此日盛一日。姜白石有诗云:‘灯已阑珊月色寒,舞儿往往夜深还。只应不尽婆娑意,更向街心弄影看。’又云:‘南陌东城尽舞儿,画金刺绣满罗衣。也知爱惜春游夜,舞落银蟾不肯归。’吴梦窗《玉楼春》云:“茸茸狸帽遮梅额,金蝉罗剪胡衫窄。乘肩争看小腰身,倦态强随闲鼓笛。问称家在城东陌,欲买千金应不惜。归来困顿怠春眠,犹梦婆娑斜趁拍。’深得其意态也。至节后,渐有大队如四国朝、傀儡、杵歌之类,日趋于盛,其多至数千百队。天府每夕差官点视,各给钱酒油烛多寡有差……终夕天街鼓吹不绝。都民市女,罗绮如云,盖无夕不然也。至五夜,则京尹乘小提轿,诸舞队次第簇拥前后,连亘十余里;锦绣填委,箫鼓振作,耳目不暇给……李筼房诗云:‘斜阳尽处荡轻烟,辇路东风入管弦。五夜好春随步暖,一年明月打头圆。香尘掠粉翻罗带,密炬笼绡斗玉钿。人影渐稀花露冷,踏歌声度晓云边。’……白石诗云:‘沙河云合无行处,惆怅来游路已迷。却入静坊灯火空,门门相似列蛾眉。’又云:“游人归后天街静,坊陌人家未闭门。帘里垂灯照樽俎,坐中嬉笑觉春温。’……元夕节物:妇人皆戴珠翠、闹蛾、玉梅、雪柳、菩提叶、灯毬、销金合、蝉貂袖、项帕,而衣多尚白,盖月下所宜也;游手浮浪辈,则以白纸为大蝉,谓之‘夜蛾’……翠帘销幕,绛烛笼纱;徧呈舞队,密拥歌姬,脆管清吭,新声交奏;戏具粉婴,鬻歌售艺者,纷然而集……”

《武林旧事》所述“舞队”事象,该书记述了“舞队”七十余种,计有:

大小全棚傀儡、查查鬼、李大口、贺丰年、长瓠脸、兔吉、吃遂、大憨、粗旦、麻婆子、快活三郎、黄金杏、瞎判官、快活三娘、沈承务、一脸膜、猫儿相公、洞公嘴、细旦、河东子、黑遂、王铁儿、交椅、夹棒、屏风、男女竹马、男女杵歌、大小斫刀鲍老、交衮鲍老、子弟清音、女童清音、诸国献宝、穿心国入贡、孙武子教女兵、六国朝、四国朝、遏云社、绯绿社、胡女、凤阮嵇琴、扑蝴蝶、回阳丹、火药、瓦盆鼓、焦槌架儿、乔三教、乔迎酒、乔亲事、乔乐神、乔捉蛇、乔学堂、乔宅眷、乔像生、乔师娘、独自乔、地仙、旱划船、教象、装态、村田乐、鼓板、踏跷、扑旗、抱锣、装鬼、狮豹、蛮牌、十斋郎、耍和尚、刘衮、散钱行、货郎、打娇惜等等。

周密评述道:“其品甚伙,不可悉数。首饰衣装,相矜侈靡,珠翠锦绮,眩耀华丽,如傀儡、杵歌、竹马之类,多至十余队。十二、十三两日,国忌禁乐,则有装宅眷笼灯,前引珠翠,盛饰少年尾其后,诃殿而来,卒然遇之,不辨真伪。及为乔经纪人,如卖蜂糖饼、小八块风子,卖字本,虔婆卖旗儿之类,以资一笑者尤多也。”

可见,元宵节就有百戏、舞队,社火表演,而那时所称“舞队”,大致就与“社火”类似。或者互相穿插,彼此交错。

宋代七圣刀陶模

原创版权,违者必究

欢迎转发

谢绝不经同意擅自拷贝图文至自己公微号发布