丑书不是书法

崔寒柏先生说过:“当今社会那些评论丑书的人,基本都是对书法毫无认知的人,他们无法从艺术和书法的角度去品鉴书法作品,只会用最表浅的美丑评判,你问他《兰亭序》好在哪里?他肯定回答不上来,你问他丑书哪里不好,他也只会说不好看。”

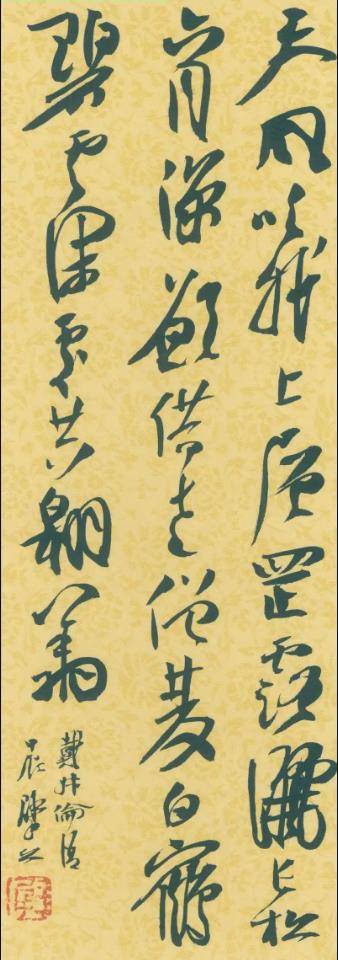

这并非崔寒柏先生独立的观点,当今很多书法家在谈论当今“丑书”现象时都表达了类似的观点,他们都认为书法不能简单的用美丑来评价。

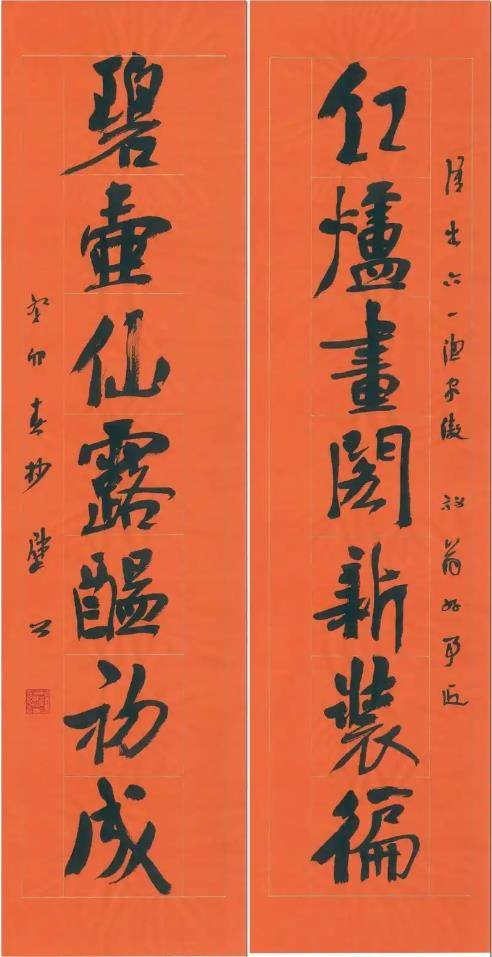

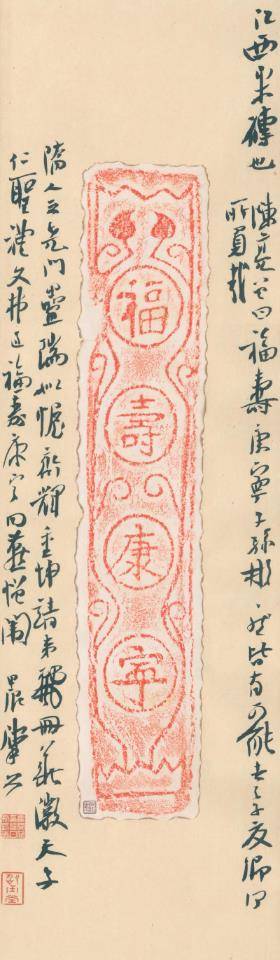

艺术何以论美丑,艺术是人格、文化、思想、情绪的综合展现,这些内涵都难以用美丑来简单评价。

即便艺术审美具有很强的主观性,但是仅仅用美丑来评价也显得太过笼统,更显得有些粗暴,但是当下还是有很多人沉浸在美丑的艺术评价当中。

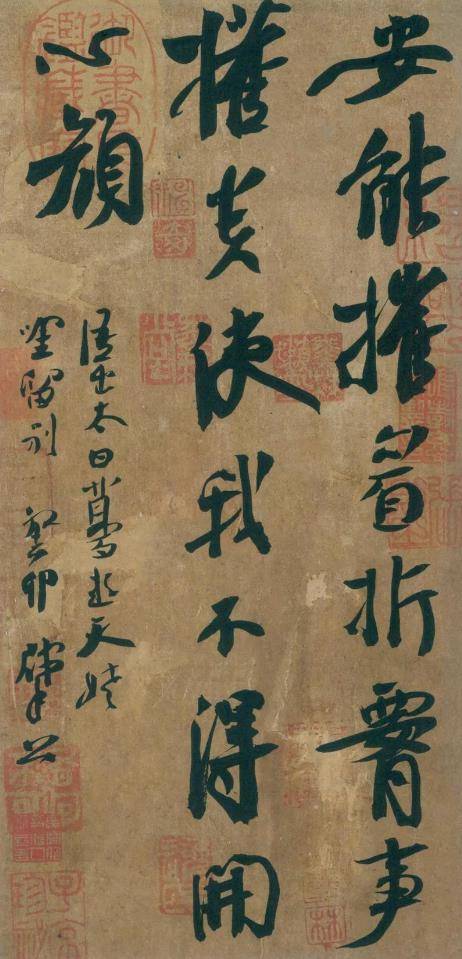

对于书法来说,“丑书”绝对不是一个专业名词,所以“丑书”不是书法,而是一种社会情绪,专注于“丑书”评价的人并不真正关心书法,而是借“丑书”话题发泄负面情绪。

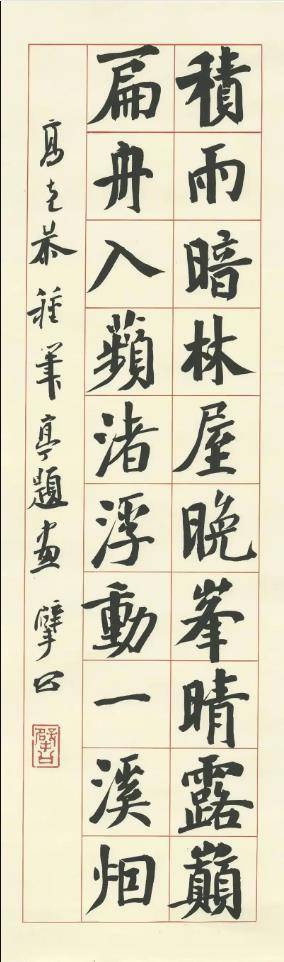

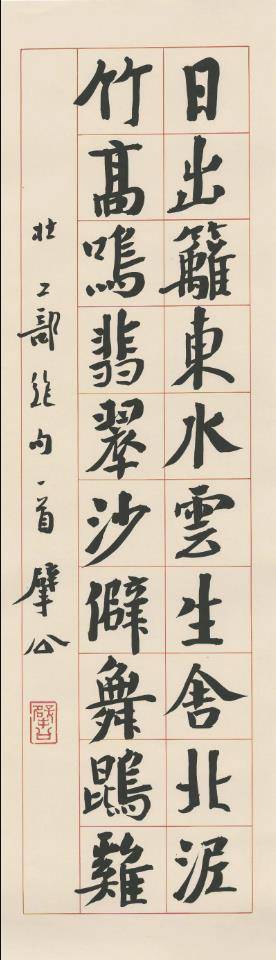

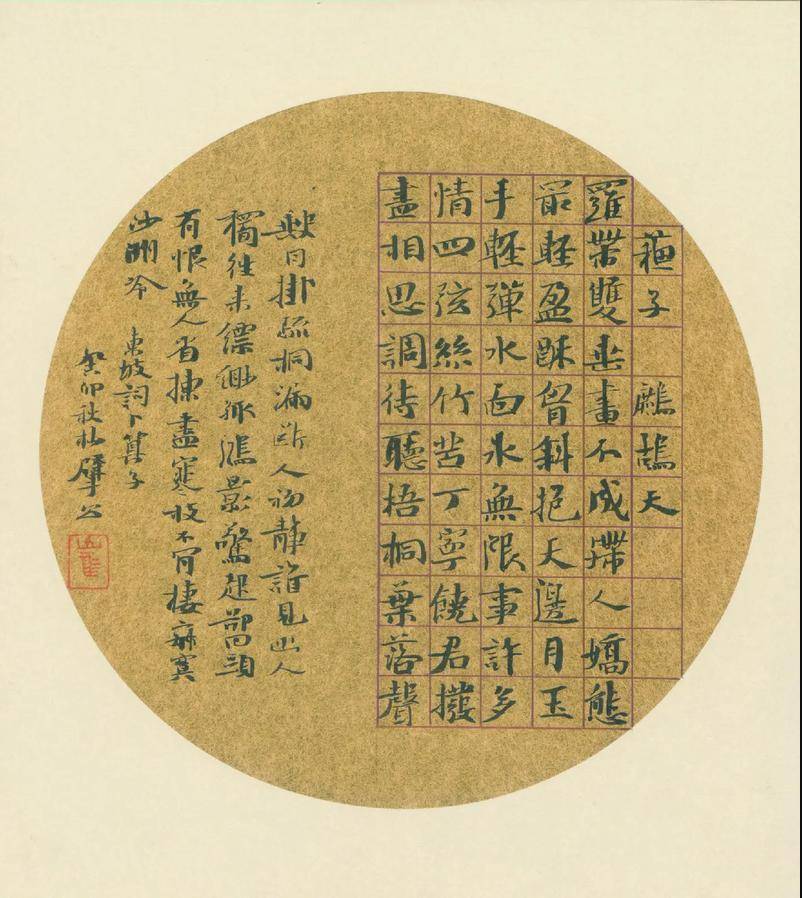

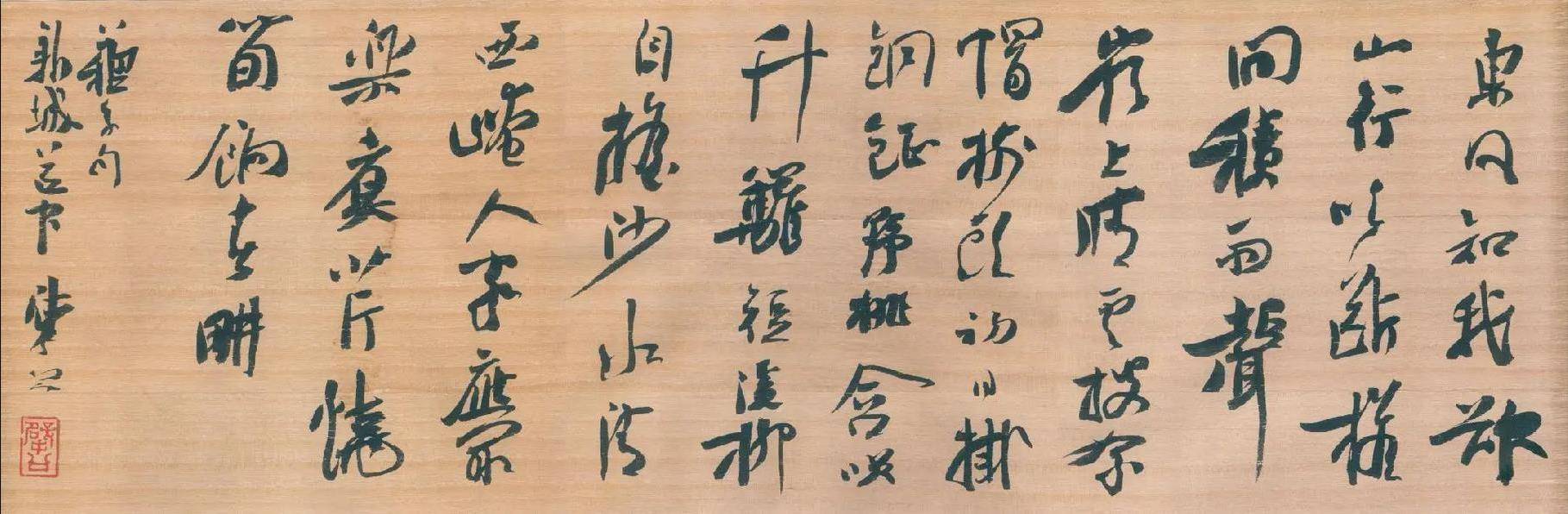

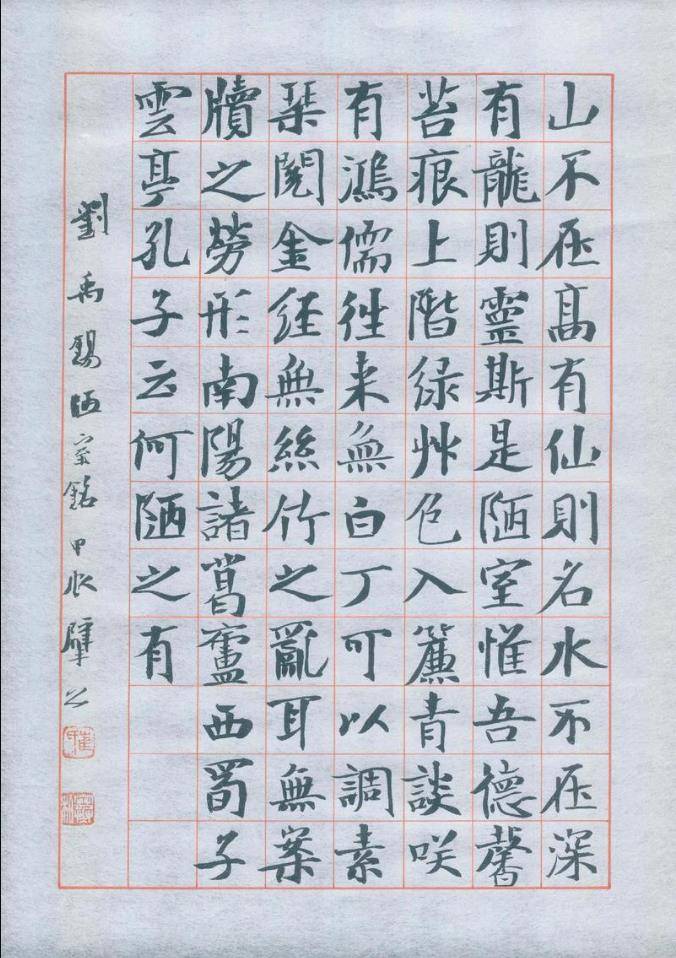

真正的书法鉴赏,需要理解笔法、章法、气韵等专业要素。而“丑书”的批评者往往连《兰亭序》的精妙之处都说不出来,又如何能客观评价现代书法?他们的言论,更多是情绪化的宣泄。

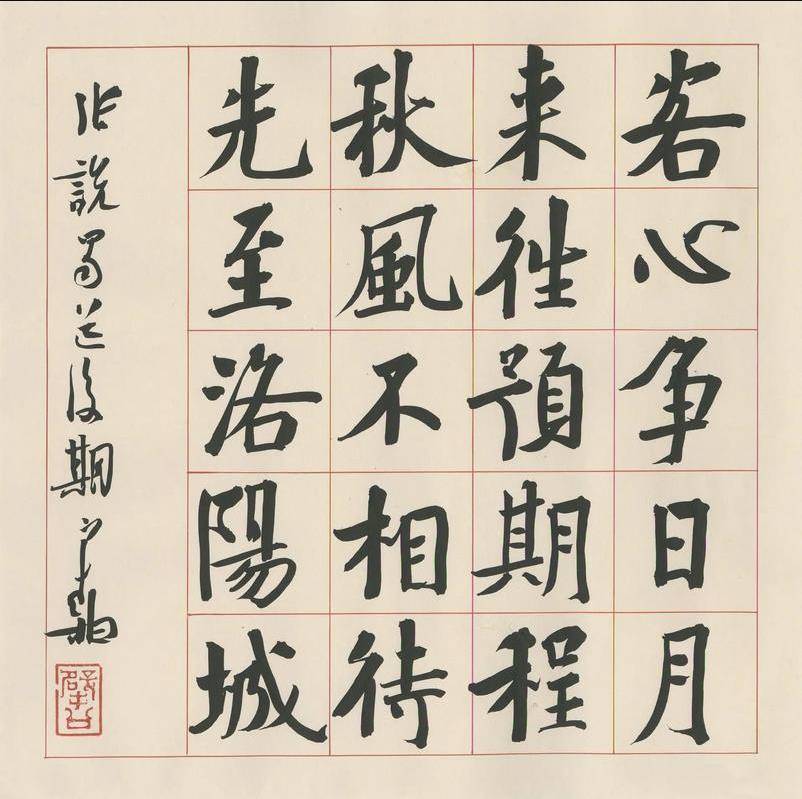

书法作为一门艺术,承载着深厚的文化内涵,它不仅仅是“好看”或“难看”的问题,而是关乎笔意、节奏、神采等更高层次的审美,用“美丑”来评判艺术,就像用好吃与否评价美食一样肤浅。

在社交媒体时代,极端观点更容易传播,一些人为了博取关注,故意夸大“丑书”的负面意义,甚至将正常的书法创新也归为“丑书”,进一步混淆了公众的认知。

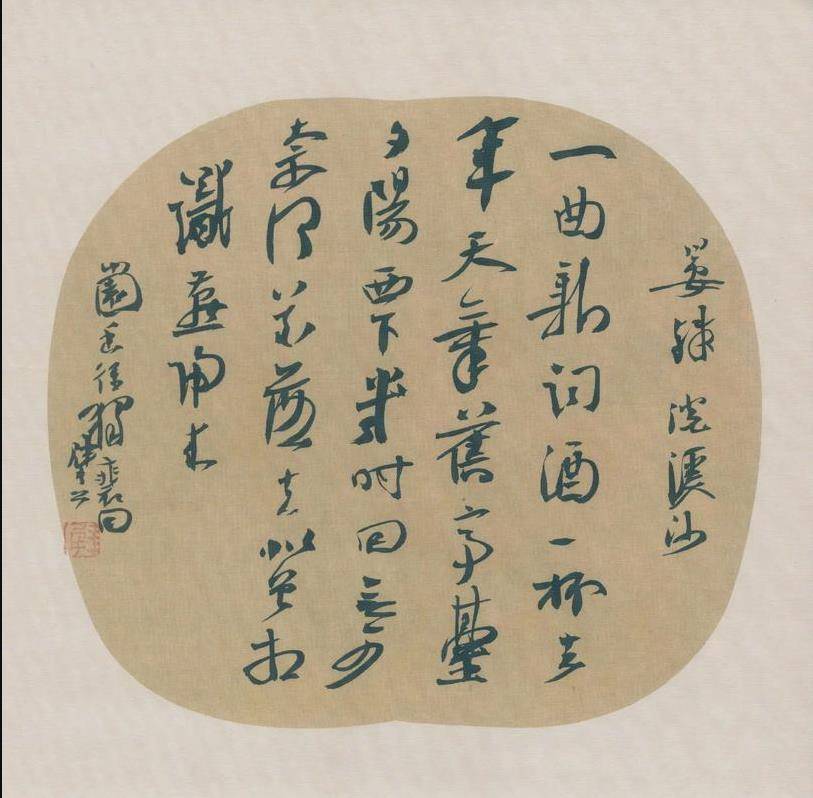

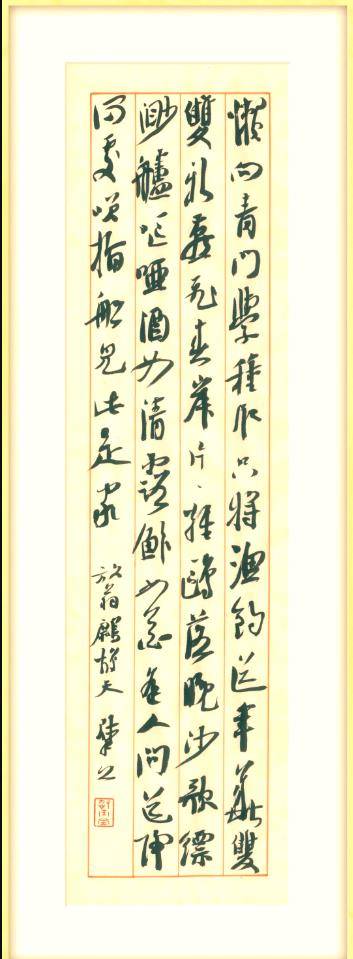

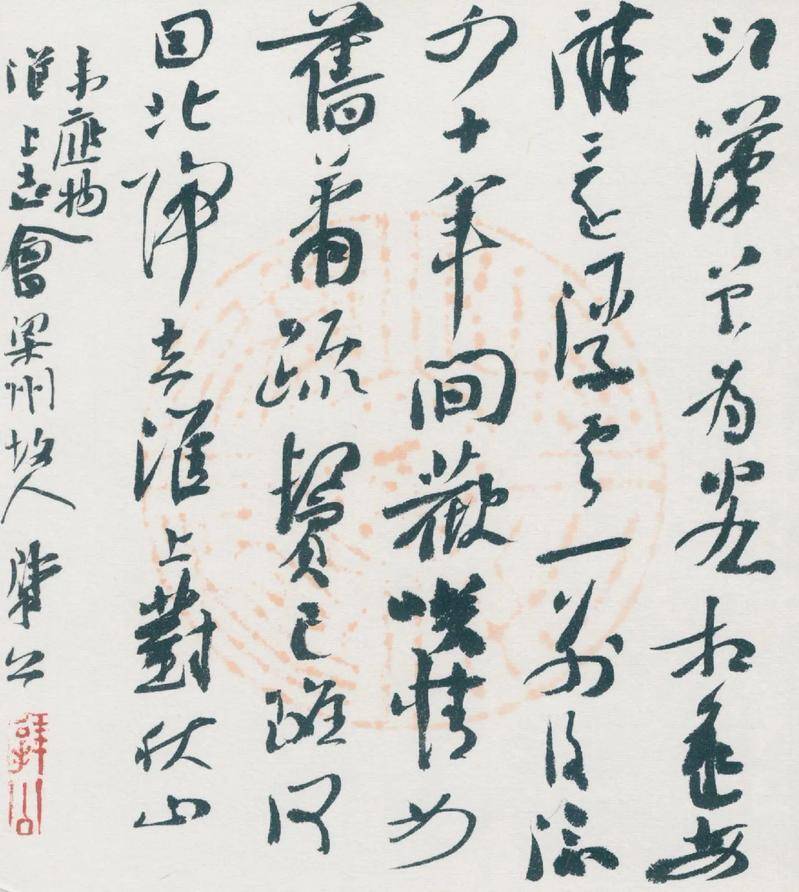

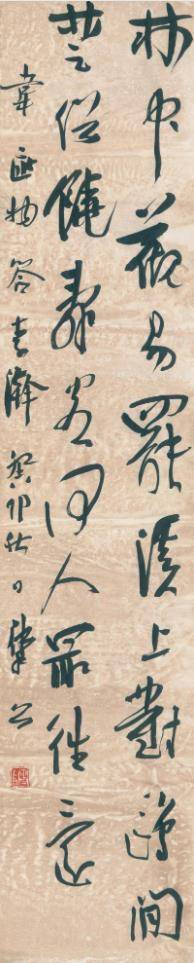

许多高喊“丑书”的人,其实对书法史一无所知。他们不知道颜真卿的《祭侄稿》看似潦草,实则笔笔有法;他们也不理解傅山的“宁拙毋巧”是何种审美追求。

值得警惕的是,“丑书”争议背后隐藏着一种反智倾向。一些人拒绝深入学习,却热衷于用简单粗暴的标准评判一切,这种现象不仅存在于书法领域,也蔓延到其他传统文化中。

真正的书法爱好者,不会轻易用“丑书”去否定一种风格,他们会先研究作者的师承、笔法、创作背景,再做出判断,而“丑书”批评者往往连作者是谁都不清楚,就急于下定论。

如果放任“丑书”话题持续发酵,只会让公众对书法的误解加深,许多人可能会误以为书法就是“随便写写”,甚至认为传统法度是“过时的束缚”,这对书法传承极为不利。

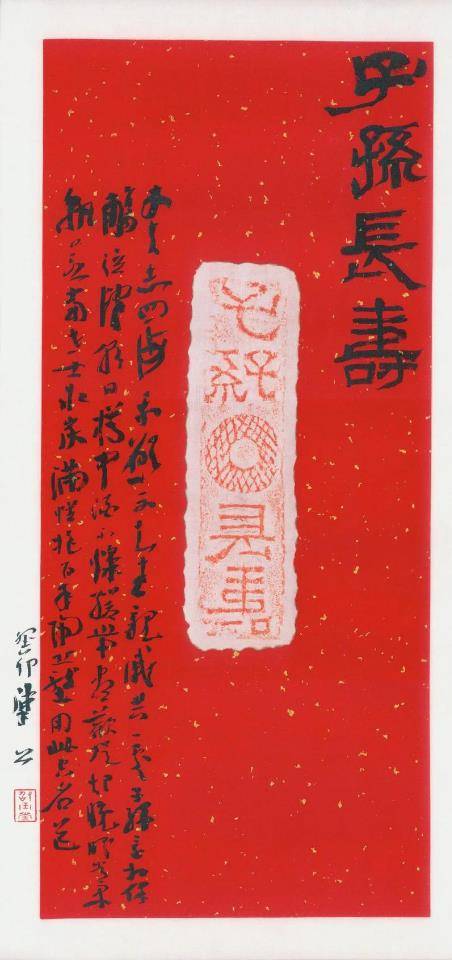

归根结底,“丑书”不是书法,而是一种社会情绪的投射,它反映了一部分人对传统文化的不理解,甚至是对权威的逆反心理。

对于普通观众来说,与其纠结“丑书”是不是书法,不如多读帖、多临摹,提升自己的鉴赏能力,只有真正走进书法的世界,才能明白什么才是值得尊重的艺术。

书法是中华文明的瑰宝,它的价值不应被浮躁的舆论所掩盖,无论是创作者还是观赏者,都应当以更严谨的态度对待这门艺术,而非陷入无意义的“美丑”之争。