全球20多位艺术家30余件作品汇聚申城,探讨AI如何生成创意

被链条拴着的机器狗跌倒又爬起,顶配阵容演绎AI自动生成的交响组曲,怀旧风照片竟是AI的假象,模仿健身的“身体机器”……这些科技感满满的艺术作品,均出自上海民生现代美术馆近日推出的全新展览“提视造境 Promptoscape:国际人工智能艺术文献展”中。展览由姚大钧、马楠联合策展,汇集来自全球十个国家和地区的20多位AI艺术家和艺术团体的31件/组作品。

AI首先撼动的,是人们关于“创造力”的定义,是艺术定义本身,以及艺术史的发展。这个展览想要唤起关注的,不是“AIGC(人工智能生成内容)”作为产出机制的表面结果,而是AI如何生成创意,如何参与意义的建构与形式的生成。于是人们能从丰富的作品中看到,AI不再只是工具性地嵌入创作流程,更是作为“被讨论的创作对象”本身进入艺术叙事结构,成为创作的主题。

在展览中限时现场演出的装置艺术作品《栓狗的动能》,出自日本艺术家藤堂高行,就颇能引人思考。这是一只试图与人类交互的自主机器狗,被锁在一条链子上,虽然已拥有足够的运动能力。在被它盯视的人眼中,它会被视为“活著的他者”吗?这只机器狗的动作仿佛是在竭力挣脱束缚,在链条中剧烈挣扎,不断失去平衡,摔倒在地板上,重重撞击,但又一次次地站起,绝不放弃。最终,机器人因过热而倒下,静静躺在地上。观众站在标着“禁止进入”的安全区域外观看着这一切,仿佛欣赏着一场令人心酸的马戏表演。这件作品让人们意识到,尽管机器人并非生命体,并不真正感受疼痛或仇恨,一切都受到人工控制,但它们的动作与反应仍会触动观者的共情神经。在这一刻,人们在认知层面上,已无法区分机器人与真正的动物。在即将到来的人机共存时代,人们究竟会对这种共情压力变得过度敏感,还是逐渐麻木?

本次展览分为人工情愫、记忆复写、幻觉机器、实验涌现、言辞地景五大板块,分别对应AI在情感模拟、历史记忆、认知方法、生成过程与语言结构等领域的艺术探索与观念实践。

例如,在“人工情愫”板块,国际知名的AI艺术团体 Universal Everything、融合身体舞蹈与算法的乌克兰跨领域艺术家Irina Angles等七位艺术家通过生成影像、实时交互、行为表演、机器演出等跨媒介创作,共同探讨AI的进化是否必须以仿真或“类人”为目标?在“后人类”语境下,我们对生命、情感、意识的定义是否应该拓展衍义?

“记忆复写”板块中,德国跨界艺术家Boris Eldagsen通过与AI共同制作的系列影像,呈现“从未发生”的虚假记忆,其中一幅作品曾获索尼世界摄影奖,但最终Boris声明该作品为AI创作而拒绝领奖,轰动一时。越南艺术家阮太保的作品则以细胞自动机为算法织机,编织印象派与东方哲思的时空对话。众多作品展现了AI最惊人之处——它是可以反复再写的记忆体,即记忆、历史、现实都有被改写的可能。

AI善于从大数据中提炼平均化的答案,却往往掩盖那些边界、异议、未解的问题,让人们逐渐沉溺于一种被塑造的“简化的真实”幻觉之中。但艺术的抵抗性,恰恰在于寻找裂缝。“幻觉机器”板块中,赵润东借作品构建算法美学中的错位现实,模拟失控系统下的叙事残片;邝智轶则挪用流行语汇,用神化对象的手法,游走于流行文化与亚文化之间,对当代数字意识形态进行反思与揭露。幻觉,在艺术家的手中,不是错误信号,而是认知漏洞的创作入口,让“被遮蔽的世界”重新显影。

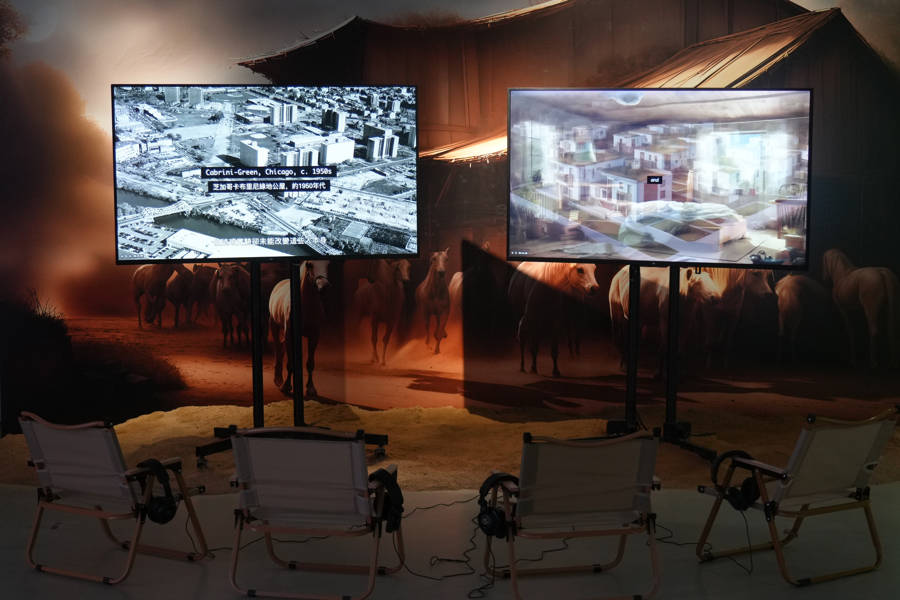

本次展览的作品囊括实时交互、行为表演、机器演出、观念艺术、具身智能、动态装置、未来摄影、观念国画、哲学说唱、AI 交响乐、汉字艺术、影像装置等横跨多重媒介谱系的作品。作品围绕多个交叉议题展开深入探讨,包括AI艺术的文化语境、去中心化机器学习的美学后果、人机共情机制与感知交叉点、人工生命的感性结构、亚文化与生成失真、AI与人的存在对峙等。这些议题敞开 AI作为语义共生体的可能性,建构起人机共演、协作博弈的实践现场,以及面向公众与未来的生成性文化实验场域。

展览将持续展出至11月30日。