齐辛民 | 水墨归真——中国当代书画艺术家名人录

【序言】

文/王振德

在纷繁复杂的艺术长河中,水墨始终以其独特的魅力,诉说着东方美学的深邃与悠远。“水墨归真”,寓意着以水墨技法为载体,拨开艺术创作中的浮华迷雾,回归质朴纯粹的本真之道,探寻艺术最原始、最真挚的表达。水墨,是中国传统文化的瑰宝,寥寥几笔,便能勾勒出万千气象。从新石器时代彩陶上的简单纹饰,到历代名家笔下的文字、山水、花鸟、人物,水墨艺术历经千年沉淀,早已融入中华民族的血脉之中。却能用黑白二色,展现出天地的苍茫、自然的生机;传达出创作者内心的波澜与宁静。

然而,随着时代的发展,艺术创作的形式与风格日益多样,许多创作者陷入对技巧、潮流的盲目追逐,却逐渐遗忘了艺术的初心。“水墨归真”,正是在这样的背景下应运而生。它倡导艺术家们放下刻意的雕琢与繁复的修饰,以纯粹的心境,回归水墨艺术最本质的表达。用一支毛笔,蘸上墨汁,在宣纸上用真心来描述,让每一根线条、每一团墨色,都成为内心真实情感的自然流露。真正的艺术创新,是扎根于对传统的敬畏与传承,基础上才能有创新有突破!而“归真” 并非固步自封,而是以澄明之心与古人对话,以赤子之态为时代立言。当画家以“归真”之心进行水墨创作,便是在喧嚣的世界中寻得一方净土。在这里,没有外界的纷扰与评判,只有创作者与水墨的对话,与自我的对话。水墨归真,不仅是艺术技法的回归,更是一种精神境界的升华,它让作者在笔墨流转间,触摸到艺术的真谛,感悟到生命的纯粹与美好。愿观者能于此邂逅水墨的本真之美,感受中国书画生生不息的精神力量。

作者系

天津美术学院教授

天津文史馆馆员

中国艺术研究院特聘教授

【齐辛民题】

艺术家简介

齐辛民 原名齐新民,1935年生于山东淄博,1963年毕业于山东艺专(现山东艺术学院),书画家、教育家。1986年调入淄博书画院为专业画家,现定居北京。国家一级美术师,中国美术家协会会员,中央美术学院客座教授,山东省中国画学会艺术顾问,齐白石纪念馆艺术顾问,淄博书画院名誉院长,淄博市美术家协会名誉主席,北京辛民艺术中心画院院长。作品多次参加国内外大型展览,并担任全国花鸟画邀请展第三届至十四届评委。作品《看新磨》《洪水到来之前》入选第四届全国美展,《朝晖》获中国美术家协会主办的首届中国花鸟画展最高奖,《醉秋图》入选全国首届中国画展并入编《中国美术全集》。

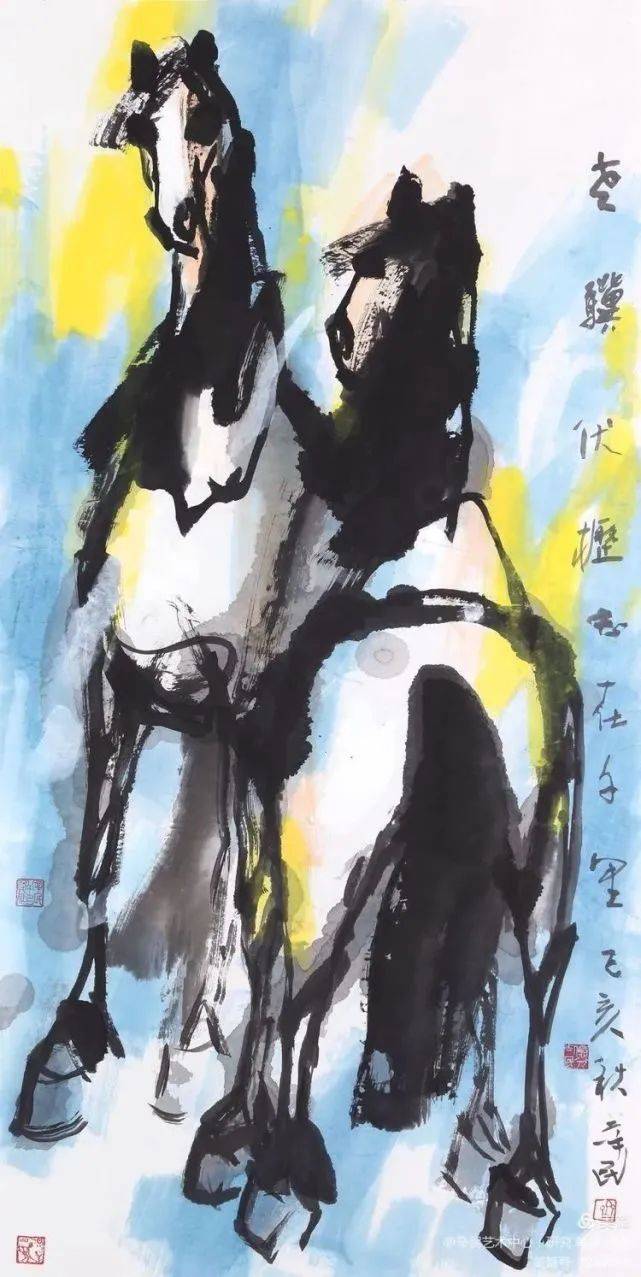

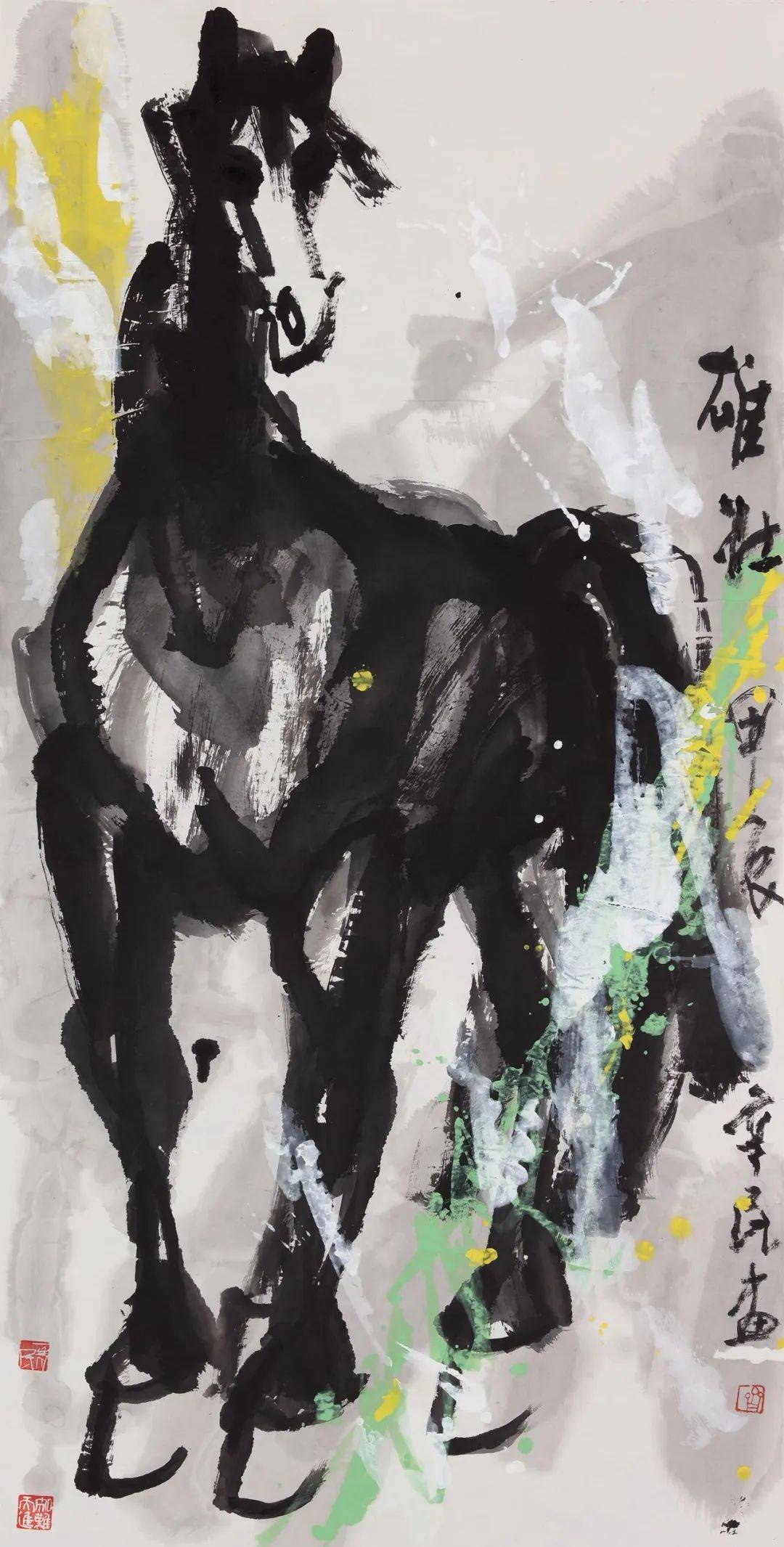

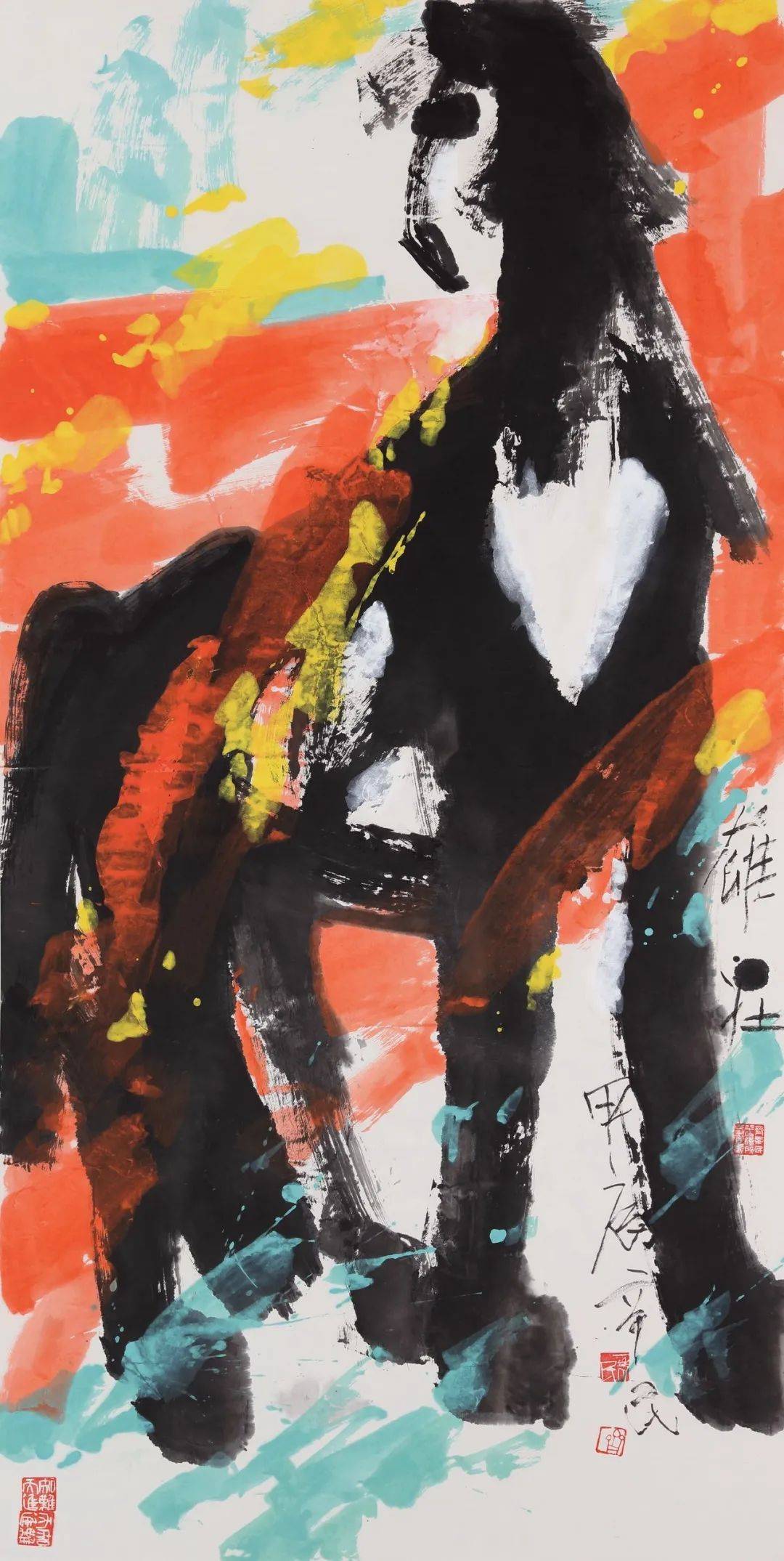

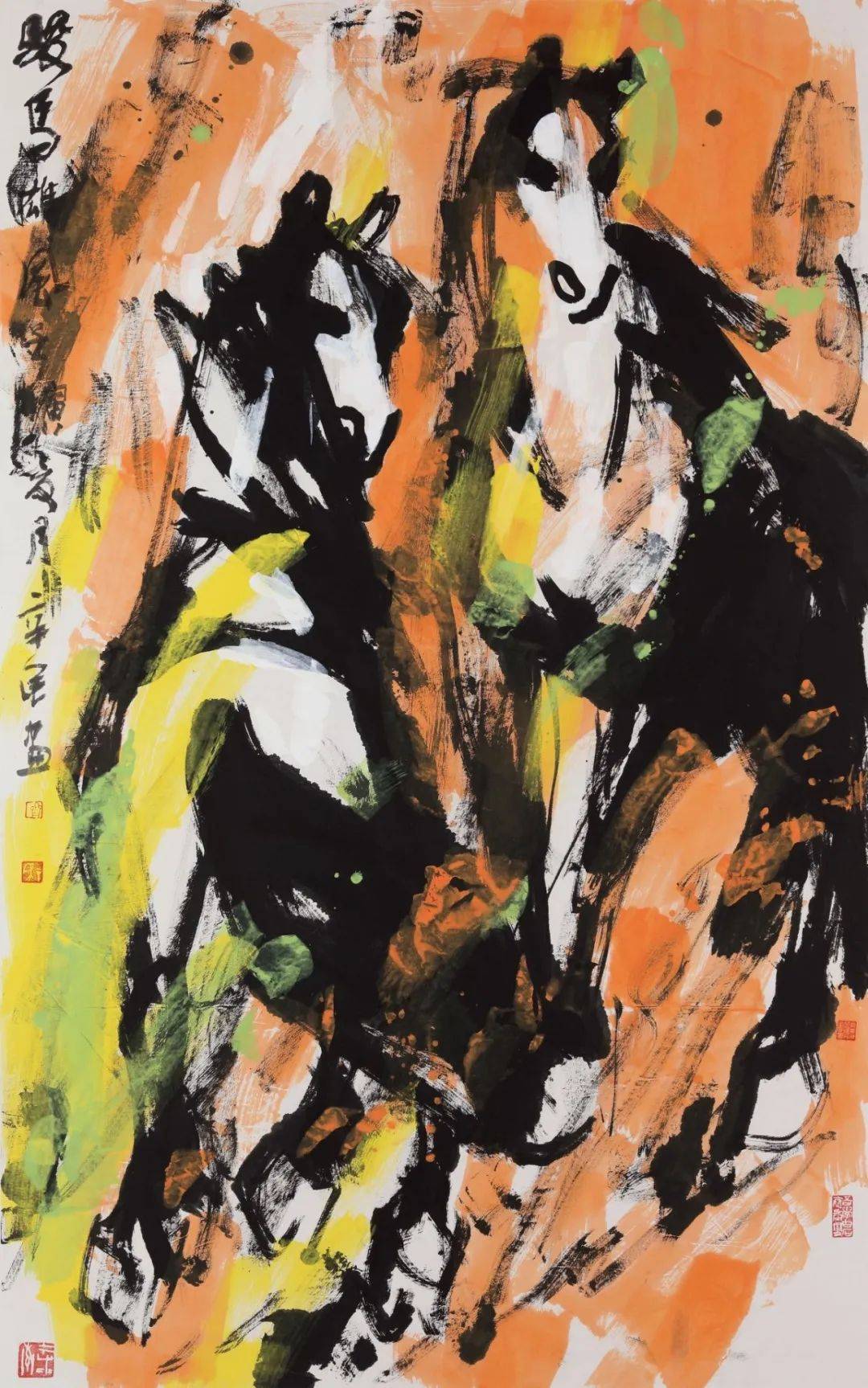

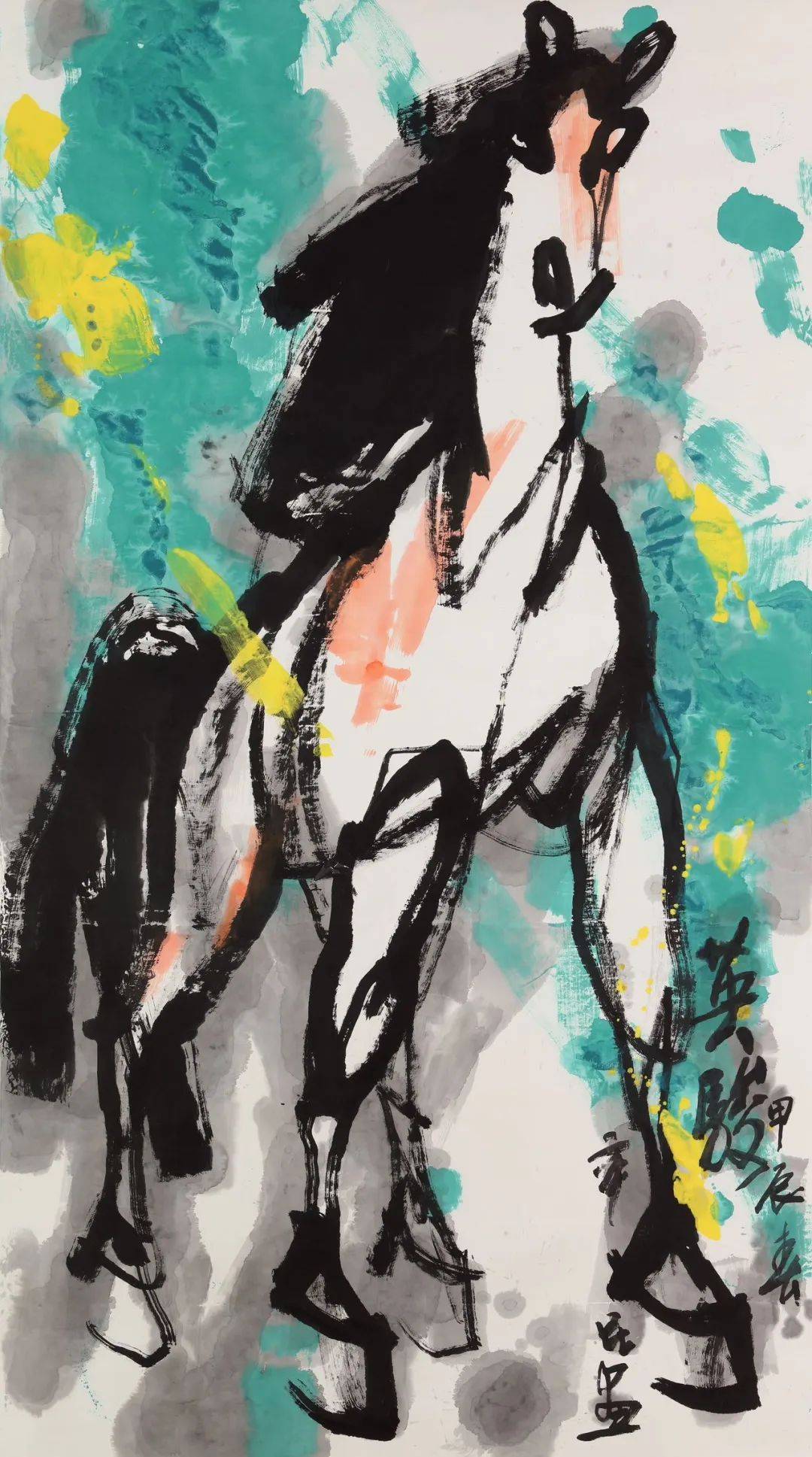

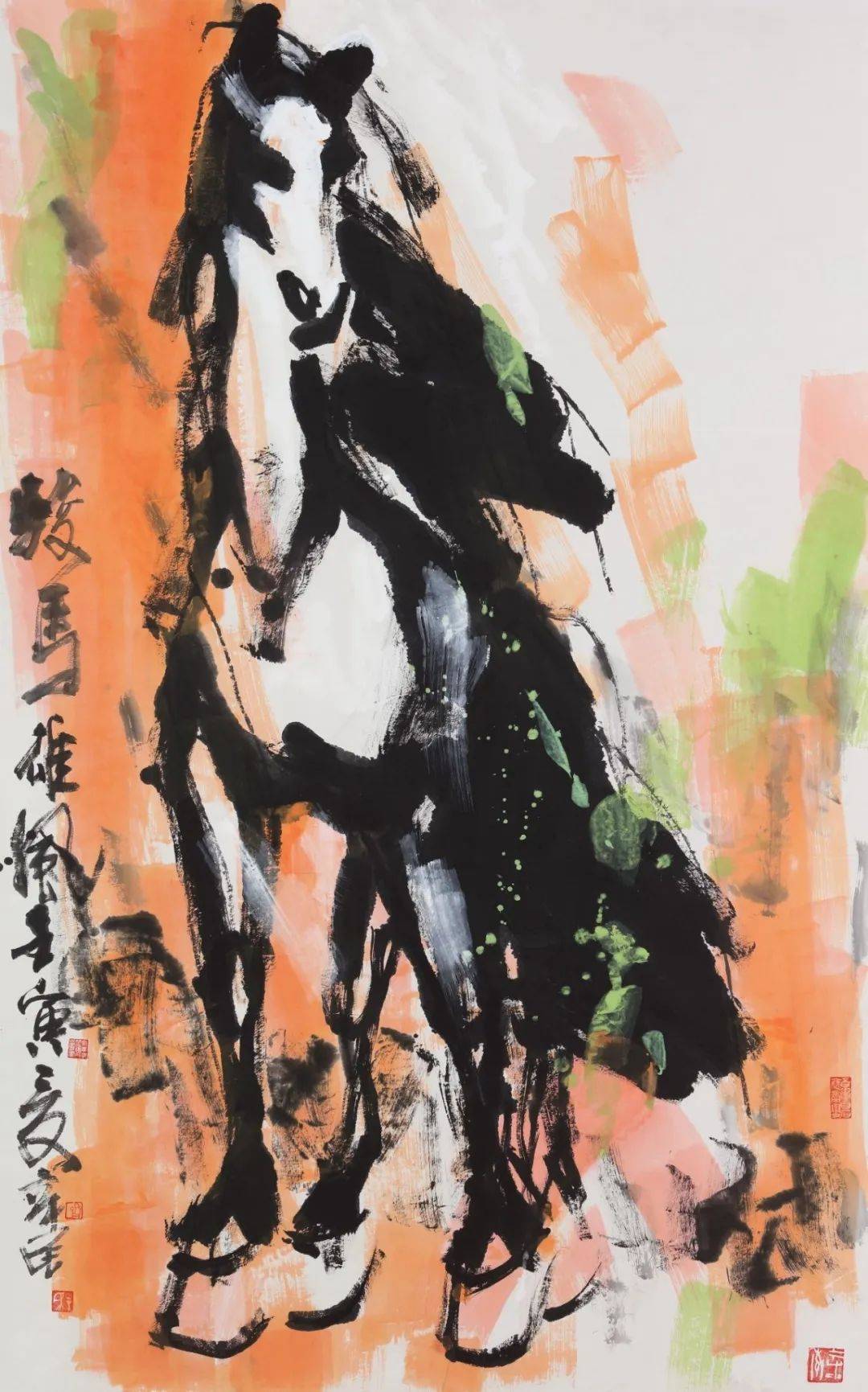

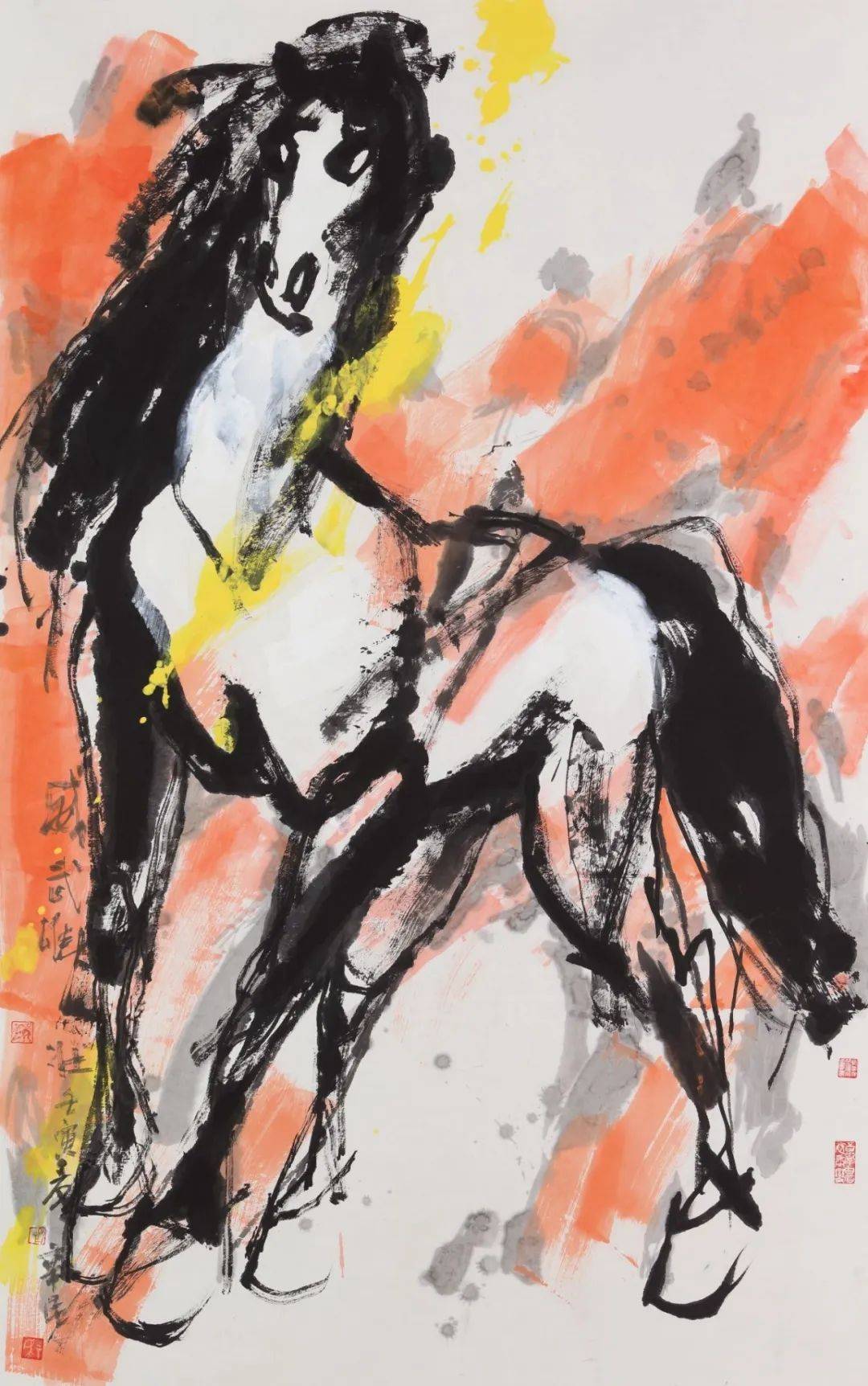

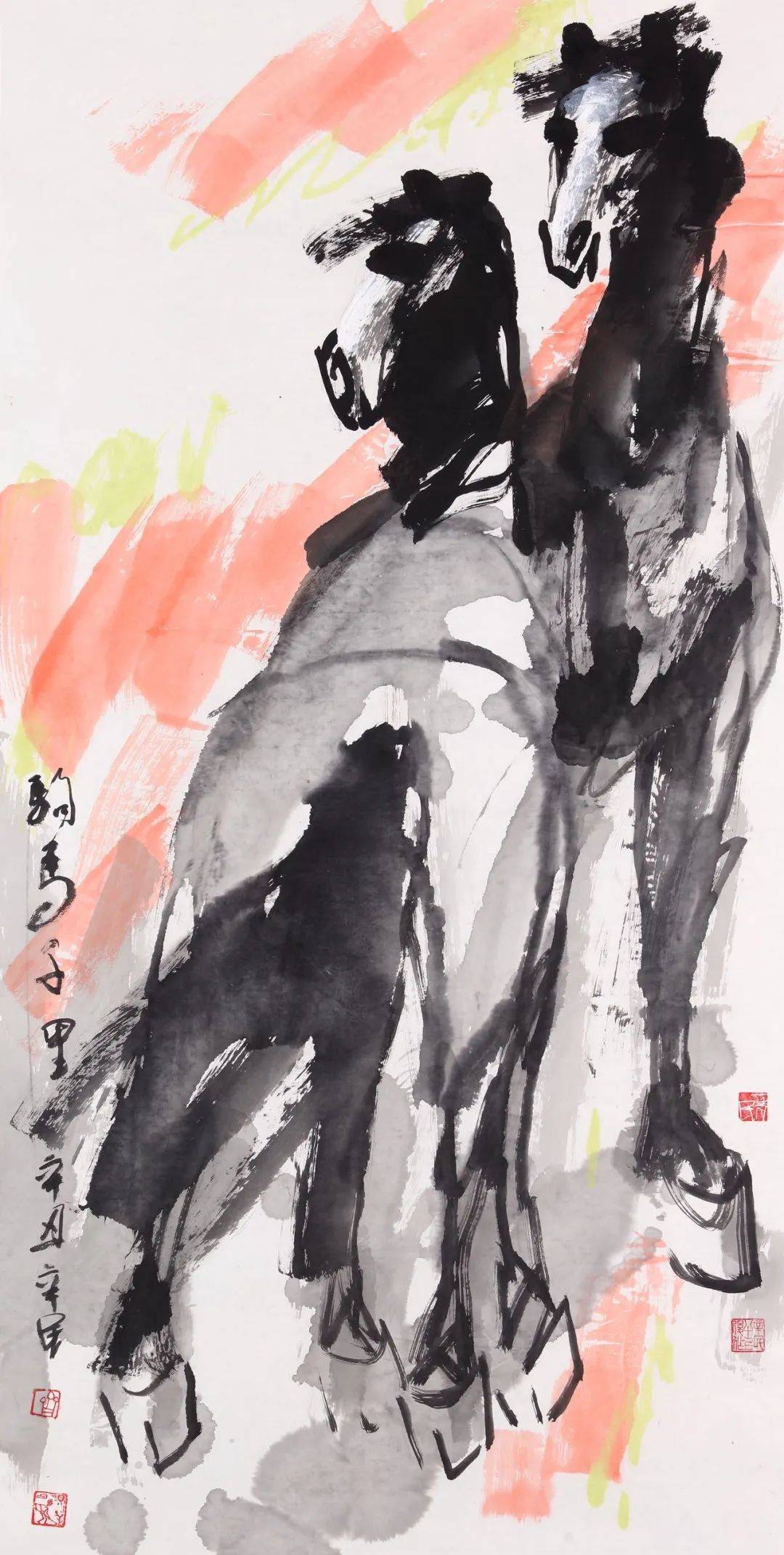

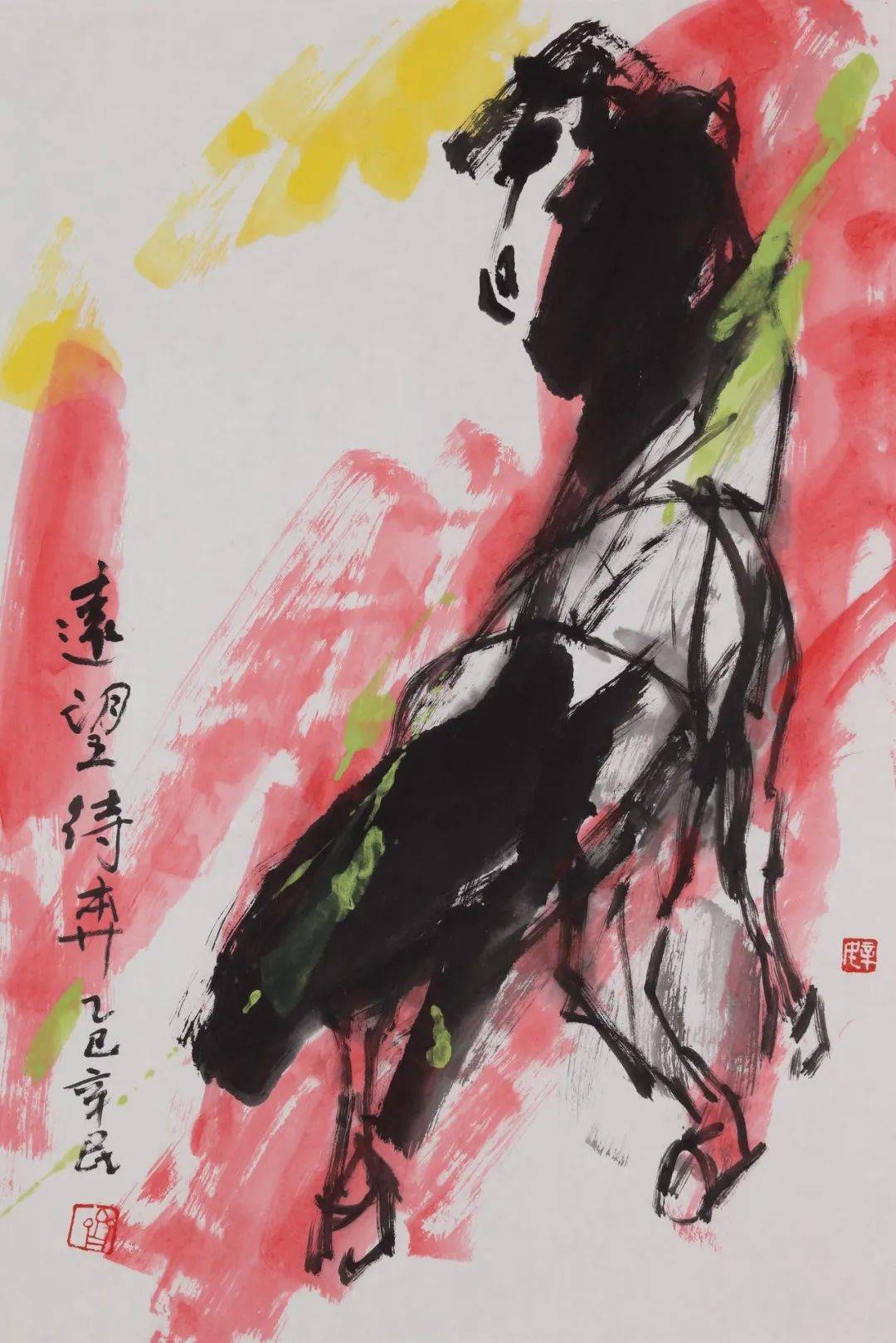

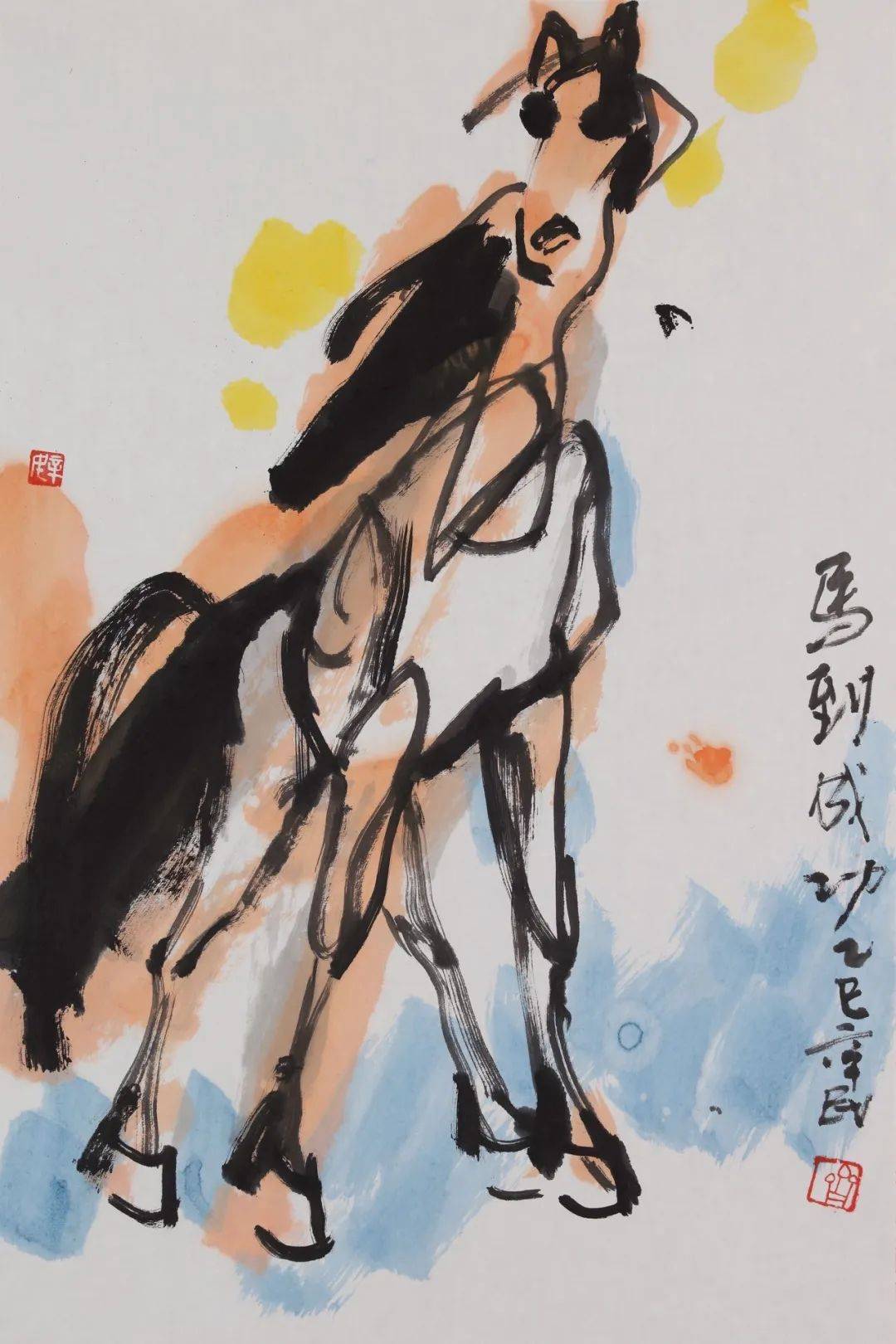

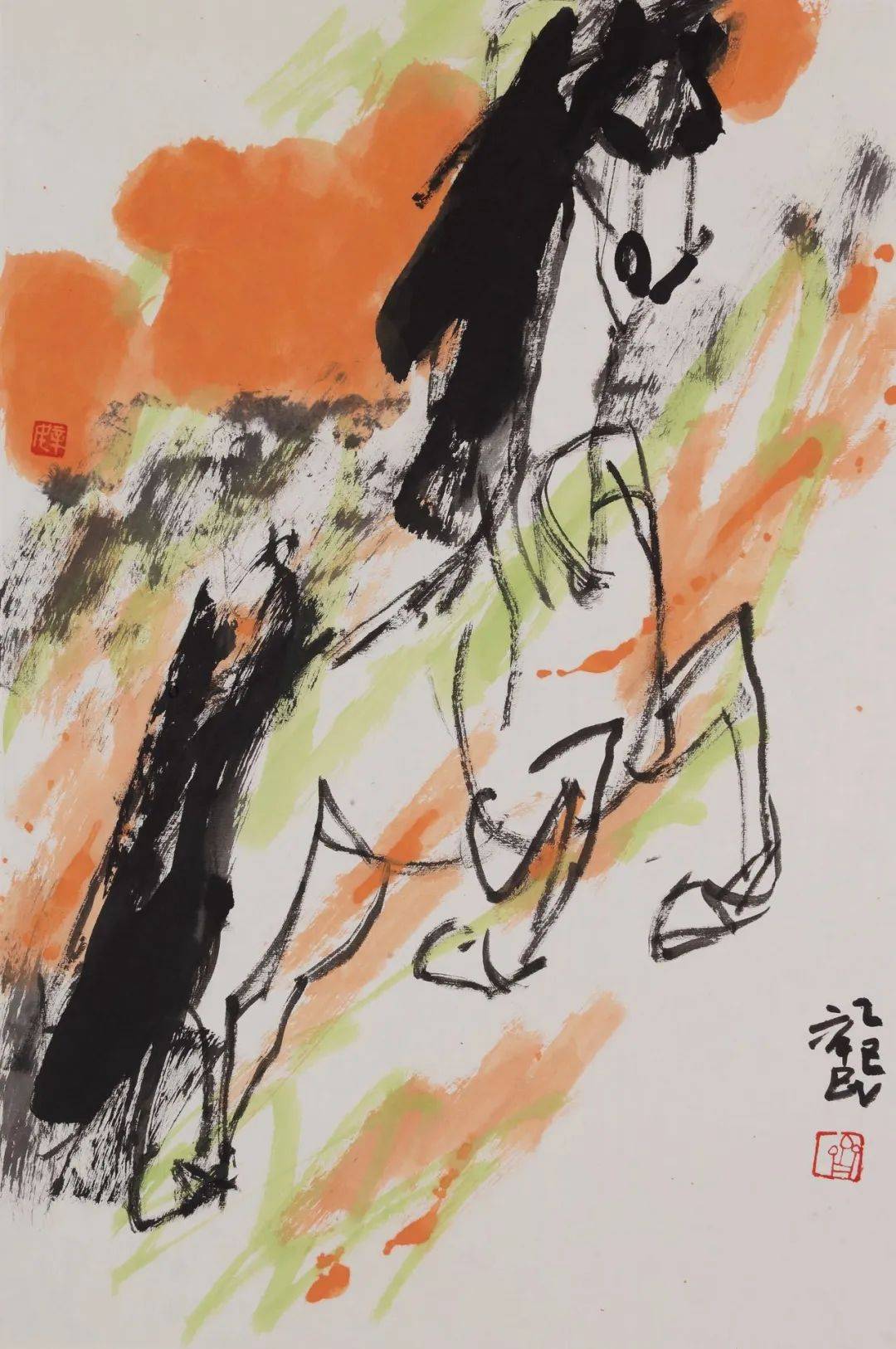

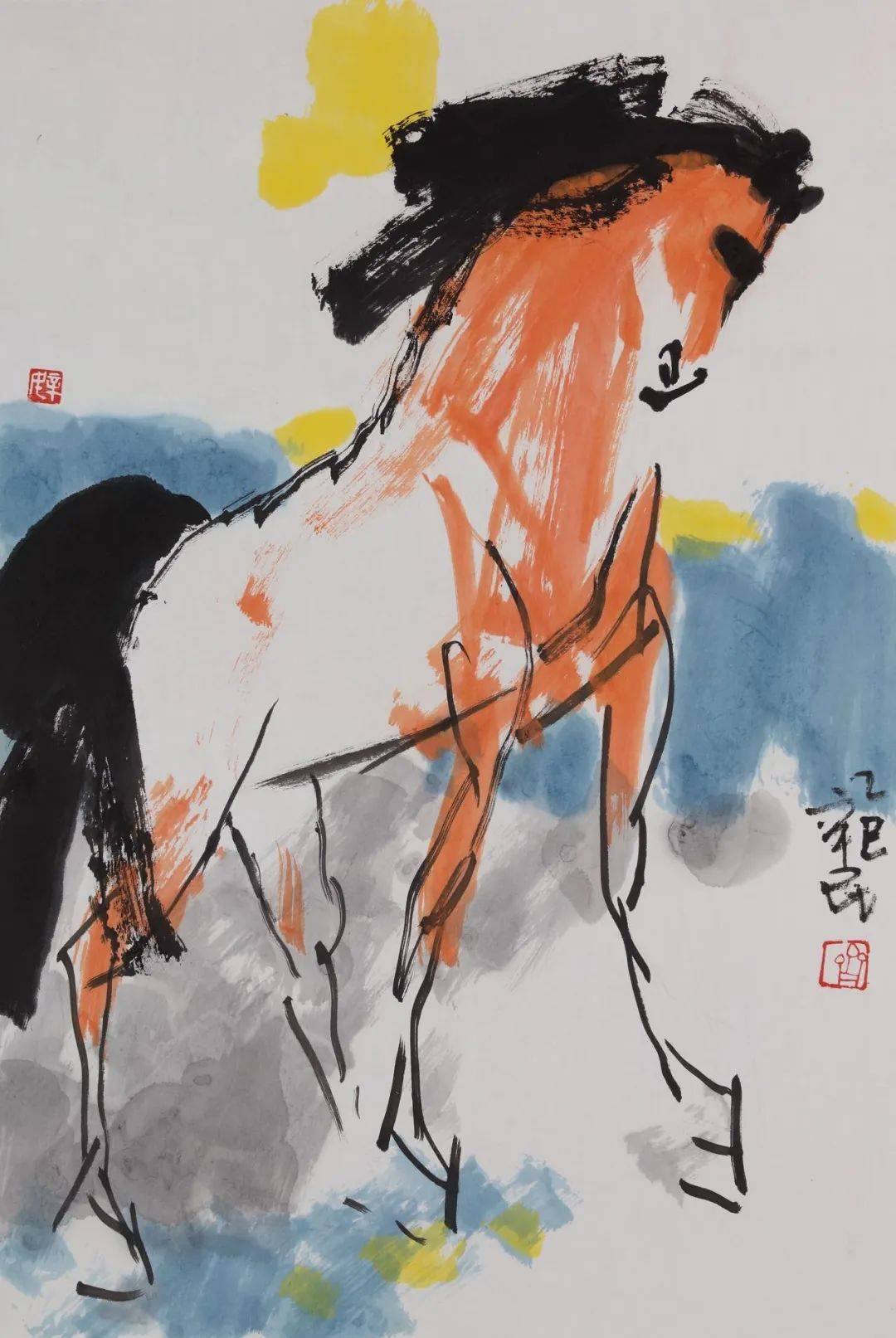

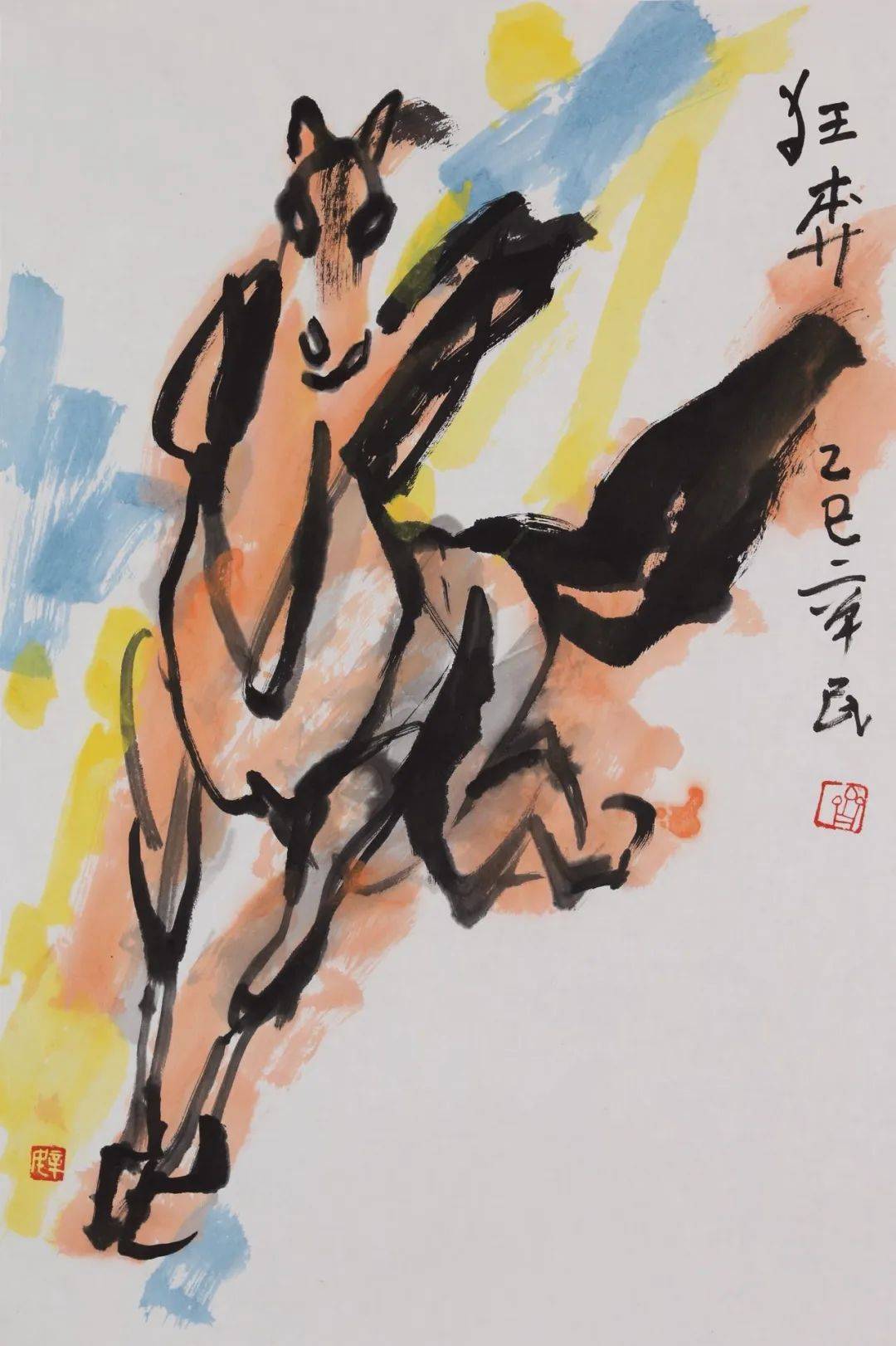

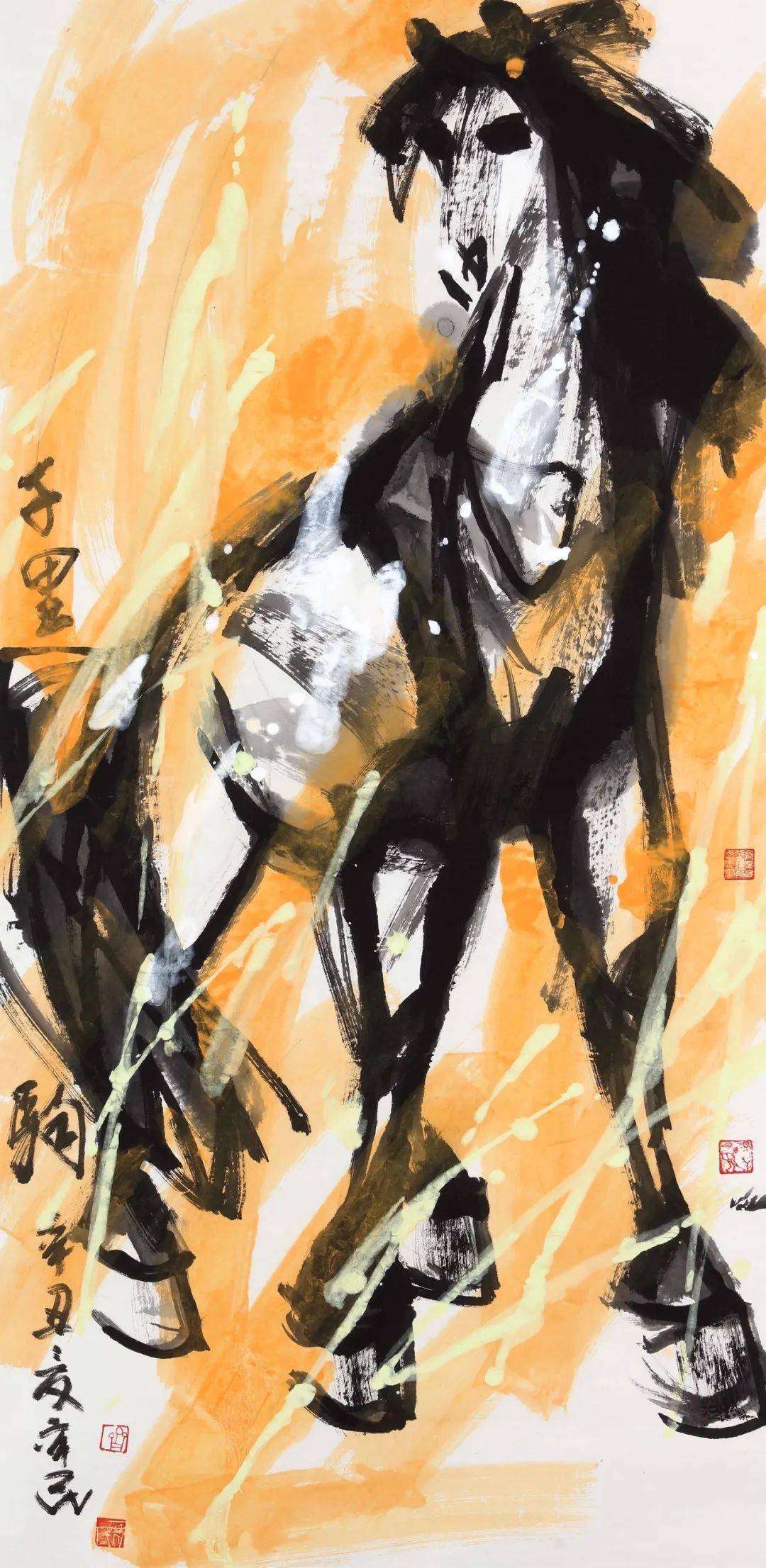

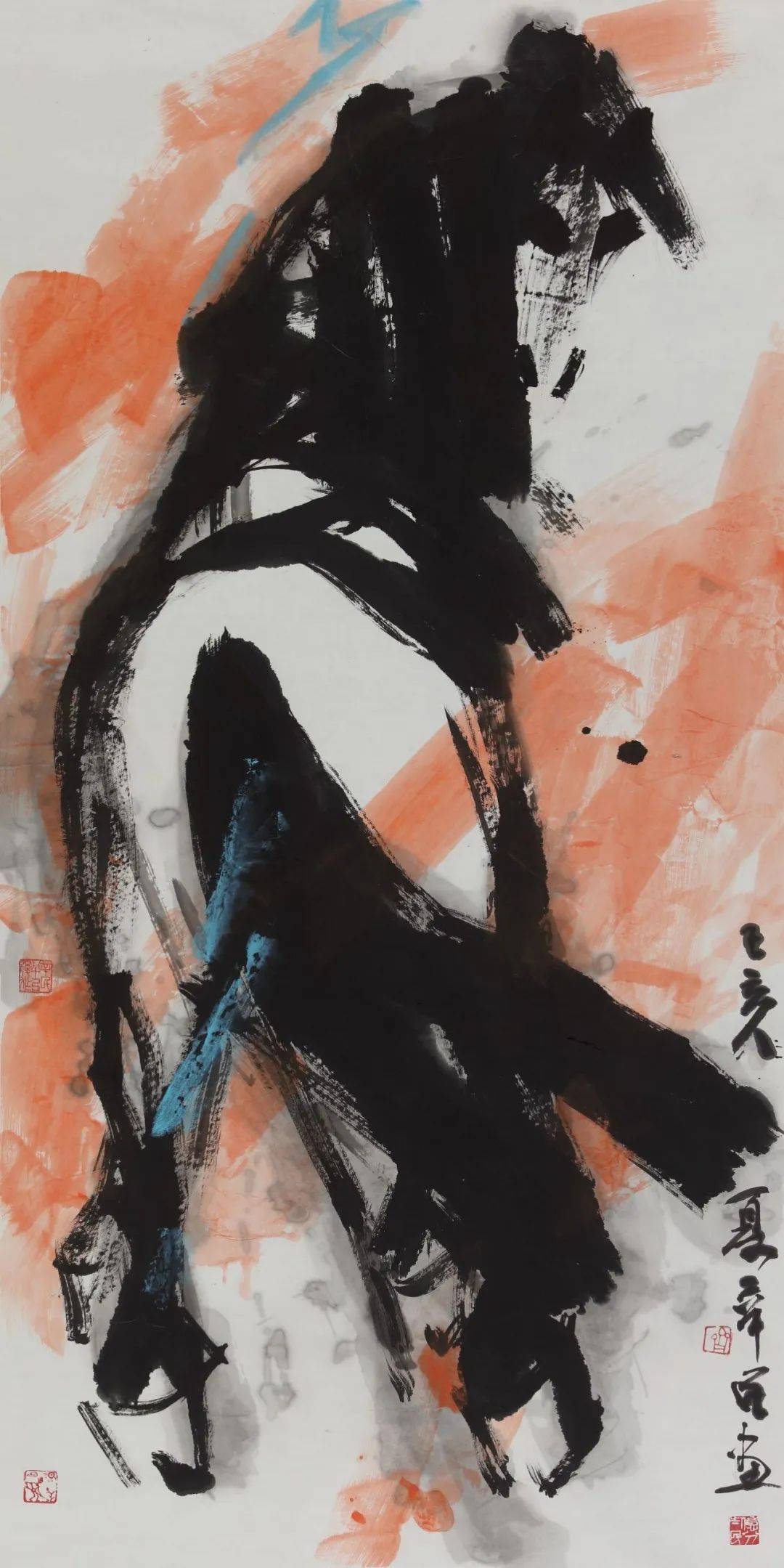

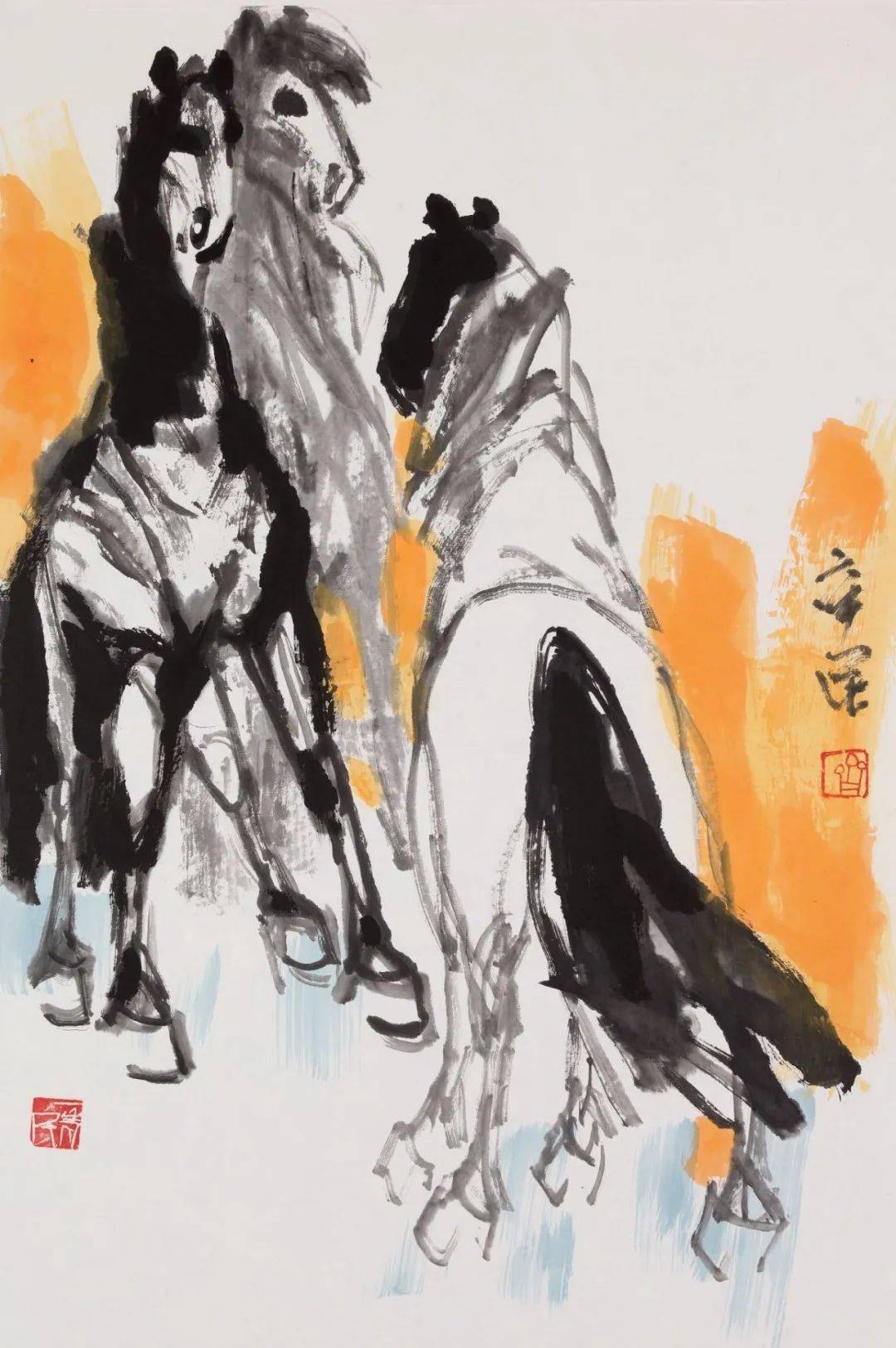

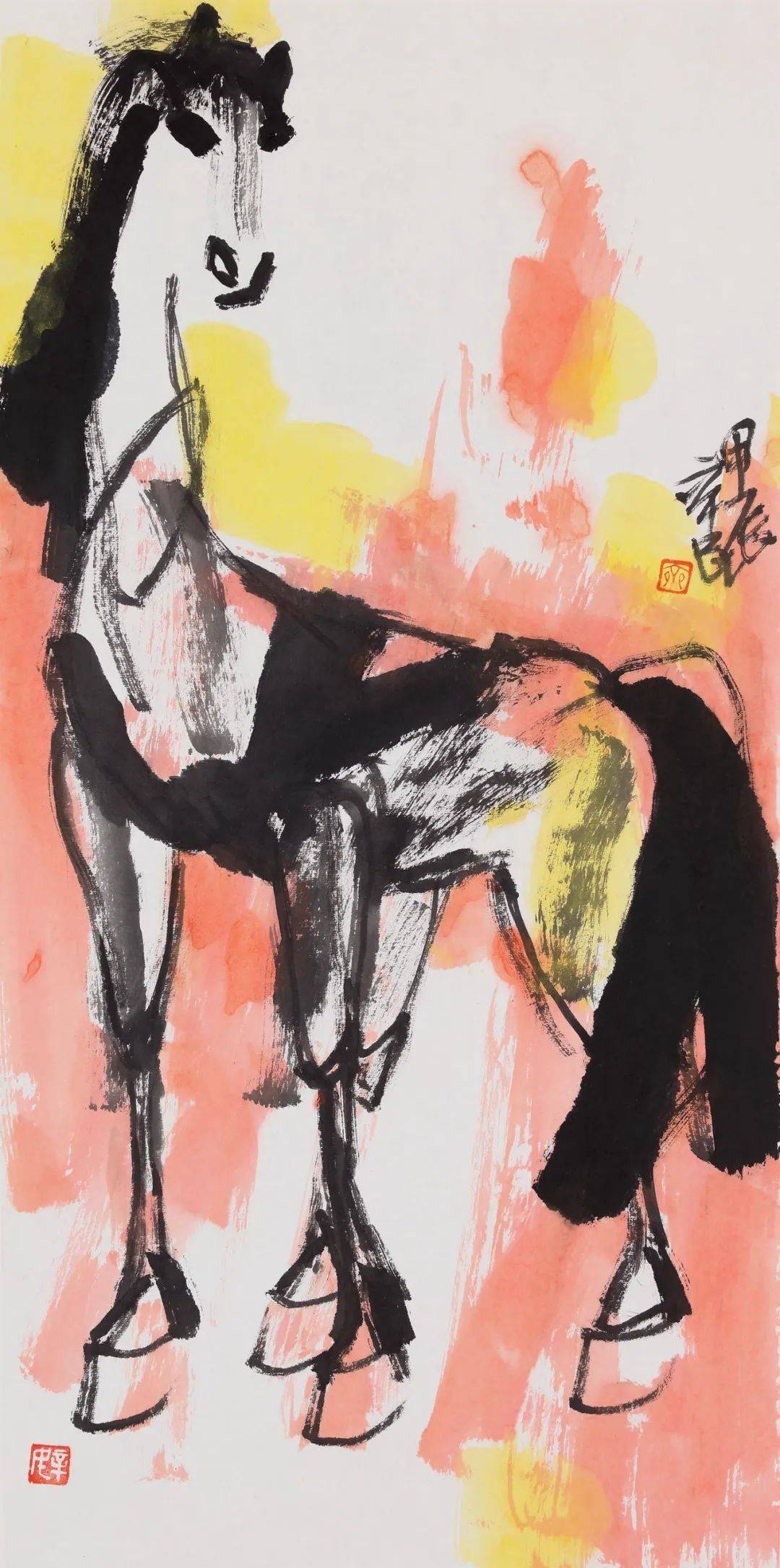

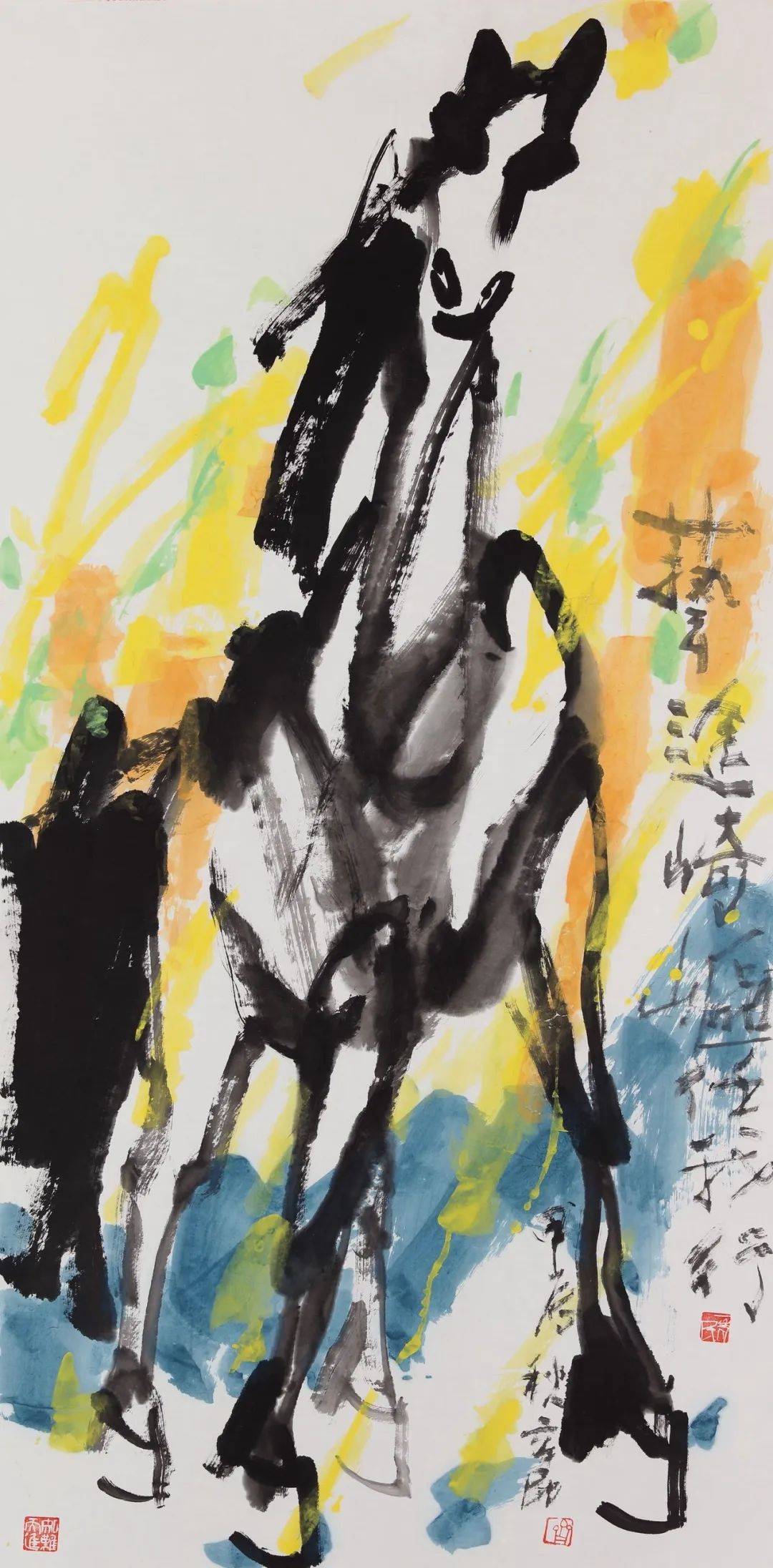

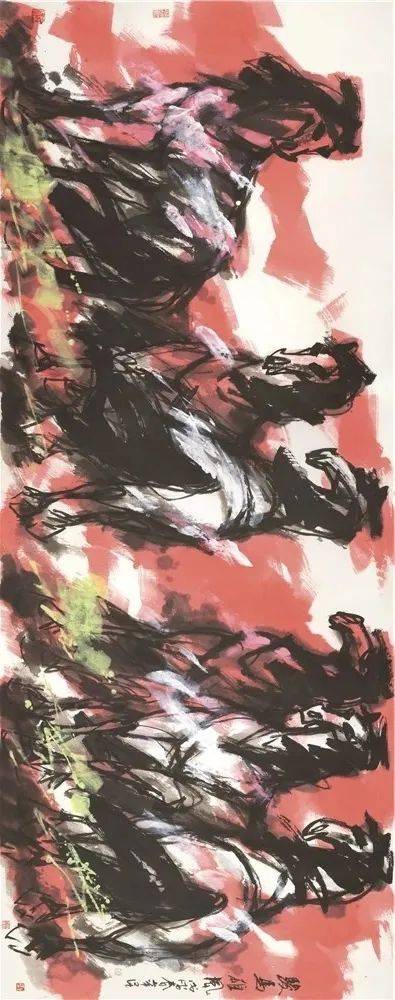

齐辛民先生创作马系列作品欣赏

《一代精神属花草》(用在画集里的)

——齐辛民先生的大写意花鸟

作者:安慧

写意精神是中国画的文化基因,也是中国民族艺术的本质。中国画从形而下到形而上,脱离了物象的束缚,把精神作为精神来表现,将内心里形成的精神意义,诉诸精神的观念和关照则是中国画写意精神的最高标准。黑格尔在《美学》中提到:理念越占优势,艺术等级越高。据闻毕加索对张大千说:“真正的艺术在东方,最好的艺术在中国。”这说明中国的写意艺术,作为民族艺术的审美核心,早就屹立于世界艺术之巅。潘天寿先生“中西绘画要拉开距离”之论断,在世界艺术多元化的今天更具现实意义。中国画的写意精神足以支撑民族艺术与西方艺术并驾齐驱。

作为中国大写意花鸟的领军人物,齐辛民先生的作品有着鲜明的个人特色和时代气息,他的整体艺术风貌体现了对传统艺术的继承和创新,成为当代中国大写意花鸟画家中的佼佼者。齐辛民先生在传统的基础上,融汇现代学院派艺术教育、西方绘画色彩和民间美术营养,他的思想情感始终与时代脉搏紧密相连,最终融入自己的思考和感悟,形成了独特的大写意艺术风格。他的艺术语言朴实无华,却蕴含着深厚的文化内涵和人文情怀。他以情意出发,以情趣下笔,天真质朴、野趣横生。常以夸张的形体、简练的线条、强烈的色彩,表现花鸟的神态、气韵,赋予它们鲜明的个性和情感。这种不落窠臼的表现,源于他对生活的敏锐洞察和独到感悟。他的画面题材新颖、色彩绚丽,构图大气磅礴,笔墨豪放洒脱,形象生动传神。他善于捕捉生活中的美好瞬间,将其定格在画面上,给人以强烈的视觉冲击和心灵震撼。无论是花鸟还是动物,在齐辛民先生的笔下都充满了勃勃生机。

齐白石画虾、画螃蟹、画青蛙、画算盘、画耙犁,也画苍蝇,所画多为儿时所见或身边之物。白石老人五十岁进京,仍思衰年变法,并发出“饿死京华,公等勿怜”之豪迈壮语。齐辛民先生秉承了齐白石的艺术精神。他出身贫苦,幼年丧母,备尝人世艰辛,成年后又踽踽独行于求艺之途,性格内向木讷,个中辛苦难与人道。所幸后来遇到夫人秋萍女士,艺道坎坷得良伴,此中甘苦两心知,方得以无后顾之忧投身艺术创作。退休后,他负笈京华,效仿前辈,图谋变法。他亦从浓浓的乡土情怀中撷取灵感,从传统花鸟画题材中阐发新意。

天人合一

“天人关系”是中国古代哲学思想的总框架,也是中国画美学的品格。以现代人的理解,就是人与自然是生命共同体,人与自然要和谐相处,和谐发展。这不仅是哲学家所追求的崇高目标,也是传统中国绘画精神之旨归。

齐辛民先生画荷花,喜用浓墨重彩衬托其出淤泥而不染的高洁;他画牡丹,寓意不在荣华富贵,而是彰显大国气象与民族繁荣昌盛;他画猛禽、画仙鹤,以人物画的构图,将儿童的天真烂漫赋予物象之无拘无束;他画猛虎下山也画三阳开泰,画飞龙在天也画骏马风驰。他也喜欢画小动物,简笔大象,把小动物放大了画:兔年画兔,鼠年画鼠,均以人格化的描写,赋予动物以人的性格、情态、思想、意味,写尽人间众生相。他的艺术语言朴实无华又风趣幽默,尤重视精神境界,追求意外之意,味外之味,总能令观者忍俊不禁或会心一笑。他的画面造型、构图构思皆以喜庆吉祥立意,充满了对生活积极乐观的态度和赞颂。

齐辛民先生的作品表达了他对人与自然共生、和谐相处的认识和理解,笔里行间传递的都是人与人、人与植物、人与动物、人与自然之间的和谐共处,蕴含着深厚的文化内涵和人文情怀。这种对自然之美的赞颂,不仅反映了画家的艺术追求,也传达了他对大自然的敬畏,对生活的热爱和激情。就题材而言,齐辛民先生为中国花鸟画开辟了新天地,他不仅在题材上拓宽了后学的视域,更于精神层面,冲破了自元以降笼罩在传统文人画上方的清高、孤寂、独善其身之内美,升华为和谐、热烈、美美与共之大美!这种气度与胸怀,一方面来自齐辛民先生自身的性格禀赋,一方面也映照了时代精神。

齐辛民先生的艺术建立在对人与自然关系细致入微的观察之上,他将自然万物的生长规律与人类社会的生存法则进行了深入思考,用自己的筆墨方式重現大自然的美景。他从自然转化为艺术,以“天人合一”为根本,关照自然、体悟生命、领悟世界,创造了属于自己的独特的大写意艺术。

以色写色

齐辛民先生是一位敢于用色、善于用色的艺术大家。他以中国民间色彩为基础,融合西方材料,常用高纯度的中黄、柠檬黄、紫罗兰、朱膘、草绿、湖蓝、西洋红等颜色作为背景,甚至直接以色彩涂抹,与浓重的笔墨形成强烈的视觉冲击。这种独特的色彩运用,强化了现实生活本身的色彩对比关系,将民间艺术的审美意识与文人画的修养巧妙融合,注入了他鲜明的个性特征,形成了蓬勃、宏大、明丽、苍拙的色彩风格。

齐辛民先生的画面充满着浓郁的乡土气息,笔墨与重彩相得益彰,呈现出强烈的现代感和鲜明的时代精神,完全突破了中国画以水墨为上的传统理念。他大胆地将书法中北碑的力度融入花鸟画的笔墨,以色写色,以俗入雅,将艳丽的色彩与金石笔法相结合,笔触朴厚苍润,色彩绚丽而不轻浮,使传统写意画从水墨的阴柔之美转换为现代的阳刚之美。他勇敢地抛弃了古人表达情怀的方式,开辟了自己独特的艺术道路,这条道路正是现代艺术创新之路。在历史的转变中,他从文人画走向大众,继承了吴昌硕、齐白石、潘天寿等大写意画家的艺术精髓,为中国大写意花鸟画的发展拓宽了道路。

不了之了

在形式美的创新方面,齐辛民先生更是达到了炉火纯青的境界。他的一些作品追求富有意味的形式,构图突破常规,创造出许多新颖的章法和样式,这与他独特的生活经验和情思有着千丝万缕的联系。他善于利用留白以营造意境,以“无”胜“有”,追求“笔不周而意周”“不了之了”之情味,给观者更大的想象空间。他精心构思,在留白和疏密之间寻求巧妙的平衡,使画面具有强烈的节奏感和空间感。

在齐先生的作品中,留白是视觉上非常重要的部分,起到决定画面结构的关键作用。他强调平面化的艺术语言,突出形式感的独立价值,古人常说:“密不透风,疏可走马”。他通过形式结构的调整组织画面,对笔墨形式进行破旧立新,突破程式,在现代与传统之间权衡掌握,将自己的气质、气度、气势以及性情、性灵都融汇到对笔墨的控制收放有度中,引发观众与他的情感产生强烈共鸣。这种充满现代意味的绘画语言,源自他青年时代的恩师张茂材先生,他继承了老师的创造,又与自我融合,将传统写意花鸟画的经典情态发展到现代形式的写意情态。齐辛民先生在大写意花鸟画的道路上开辟了新的领域,在中国画新时期以来的转型中找到了自己的方向。

气韵生动

齐辛民先生在笔墨技法上精心钻研,力求创新。在其笔墨结构中,源于书法的内在运动成为表现的重要内容,不再斤斤计较于“形”,而是追求“画成随手不用意”的无意识的境界,他用笔恣意纵横,任意直写,尽展古朴野逸的气韵之美。线条苍劲有力,似疾风骤雨,又如竹叶青葱,通过线条的律动变化传达出内心的激情和魄力。他大胆革新传统皴擦技法,创造性地运用干笔、破墨等手法,使花鸟走兽的质感和肌理更加丰富多样。他继承了传统大写意画高简的精髓,又融入现代艺术的构成美学,笔触简洁而奔放,寥寥数笔,就能勾勒出花鸟的神韵,表达自己的内心情感和对生活的思考。

南朝谢赫《古画品录》提出的“六法论”中,“气韵生动”被视为最高标准,也是中国画评判的根本大法。“气”,代表个性、神气、大气、骨气、气魄;“韵”则包含韵味、韵律、节奏,以及对生命精神的感悟和气质的品味,可谓是“质”的体现。气韵兼含笔墨与人品,中国画要达到“气韵生动”的境界,每一笔一画间都必须注入画家的情感、哲思、学养,个性气质自然流淌其中。古人所说的“气”与现代人通常讲的“气质”,具有一致性。古人说“人品不高,落墨无法”,“人品既已高矣,气韵不得不高,气韵既已高矣,生动不得不至。”画品即人品,画家的才情学养达到了一定的高度,艺术风华才能在腕底绽放。

齐辛民先生在他的《浅说大写意》一文中阐述:“大写意是创造,是把繁琐的细节去掉,创造出以简代繁的造型,更高标准意是只可意会不可言传的形而上的意境,是一种气度、神韵、生动的气韵,是画家人品修养的精神境界。吴昌硕‘画气不画形’、潘天寿‘气要盛势要旺’,大写意之途一步一层天,最高层是画修养,画家的人品高度决定画品的高度。作品最感人的是精神而非形体,作品的感染力即画家的人格魅力。”他还撰写了《画中的三笔》等专著,深入总结自己的艺术思想和创作体会。这一切都源于他勤学苦练的实践,他的才情、思想、学养、功夫在笔墨中自然自由地发挥。他直抒胸臆、真情流露而非刻意雕琢,可谓“随时皆得真趣味,不能言其所以然”,最终达到物我合一的意趣神韵。他的风格和情感表达使作品具有强大的感染力和震撼力,能够深深打动观众的心灵。他在继承民族艺术精华的同时,不断革故鼎新,形成了风格鲜明独特的“齐家样”。

结语

中国画的写意性作为中国绘画美学的传统,不仅张扬了画家的艺术精神,也回归了中华优秀传统文化的核心理念。发掘和弘扬写意精神,可以将其转化为现代艺术的基因和元素,有利于推动艺术家在新时代创造出具有民族精神风貌的优秀艺术作品。齐辛民先生的艺术实践为中国画坛注入了新的活力,有力推动了中国画的现代转型,在百年来中国画的发展进程中树立了里程碑式的意义。他的艺术成就不仅体现在作品本身,更在于他对中国画艺术精神的传承与发展,为后世树立了宝贵的典范。

作者:安慧,原名安慧珍,艺术学博士。

此作品请横向观看

《也谈花鸟画创新》

文/齐辛民

天津美术学院举办的各大美术院校花鸟画展,和对花鸟画的教学研讨,非常及时非常必要。当今的中国花鸟画处于弱势,花鸟画难以创作重大题材,极难以入选国内大型画展,曾记得1964年全国美展华东地区作品展,潘天寿先生交了六张作品,结果一张也未入选,现在有些很有水平的花鸟画家也难以加入中国美协,但是,花鸟画群体并不弱势,花鸟画对社会人生所起的有益作用不亚于其他画科,不管是专业还是业余,特别众多的退休人员以及文学界演艺界等,喜欢热爱花鸟画的人数最多,量越大影响力越大,花鸟画对人的精神需求、身心健康、品德修养,尤其是对国家精神文明将起到积极的推动作用,中国画的最高境界是精神,最感动人的生动气韵,而且花鸟画最适宜彰显笔墨精神。作画先做人,故此,对国民的素质修养将起到潜移默化的影响,书画家多乐观长寿

花鸟画家的创新就像长跑运动员最后的冲刺,辛苦漫长的一生只有少数人排在前列,自古至今能创出独特面貌的为数不多,登峰造极者少之又少。有言道:当今画界出不了大师,也有说目前只有高原没有高峰。其实高原已经比平原高出很多,高原也不是平坦的,还有高低不平的丘岭,能够登上丘岭顶端的画家在美术史上是有记载的,许多高峰其高度也不相同,高低不平是天然的大地状态,越低层越多,越高层数量越少,此为不可改变的金字塔结构,各行各业都一样,向美国的马斯克就是登上科学高峰的一位。

现在有些青年画家浮躁不安急于求成,刚有些传统基础就急于创新,并不理解创新的难度,此做法有害无益,在低水平上形成习惯积习难改误入歧途,水到渠成的事着急不得。创新是画家总体能量的体现,社会、人生、大自然、个人阅历、传统基础、才情和品格修养以及先天的禀赋等,这都是在求艺路上一点点积累所得到的,传统基础也是逐渐深造的,不可能一步到位,就像文学家要阅读大量的古今中外名著,书法家要大量的临摹名家字帖,不然就不会有大的成就,即是功成名就的画家也仍在继续不断的学习,艺术理论家贾庭峰最近去采访周韶华先生,周先生背后有六个大字:学习、学习、学习,表明他不断求学的精神,也是成功艺术家的心态,但是有个不可否认的现实,一旦成名后就固步自封,再不像初学时那种如饥似渴的求进欲望,甚至延续到老不变,十几年前的作品至今原样不变或稍有变化的画家不在少数,本人也不在外,定格不变是多种原因造成的,但是与其聪明才能没多大关系,不会是半路变傻了,这是说不清的现状,应该是不可改变的必然结果。

创新道路千万条,有的走中西结合之路,有的以中为主以西为补,起主导作用的是民族传统正宗之路,从艺术形式上说,有的以焦墨为主,有的以淡墨为主,有浓墨重彩、有泼彩泼墨、大笔大墨、精工细作、巧拙互用、夸张变形、强调个性、加强特点等等。不可面面俱到,突出一点而发挥到极致更能显出独特效果,例如潘天寿那强势的构图、崔子范的稚拙厚重、陈大羽的苍劲老辣等都属于特点鲜明不同于前人的独创者,创新有高低区别,即是稍有改进也不是件容易事,有的虽然没创新只是将传统功力学到位再发挥到极致,像清代的四王集传统功力之大成者也是一条可行的成功之路。创新是在传统的基础上渐变而非突变,从吴昌硕到齐白石、李苦禅一百多年的时间,他们之间到底有多大变化呢?有多大差距呢?理想愿望于现实、理论与实践不会相等,理想是奋斗的目标,想望美好的未来而增强前进的意志,关键在于实践和行动,不停地向大自然学习,向社会学习,向强者、民间、 古今中外的经典学习。一个人的学识再高也是有限的,创新能力也是有限的,学习广度、探索的空间是无限的,不断向未知处求索、研讨、实验,尝试从未画过的试验品,因此是会失败的多成功的少,有言道:不出废品的画家不是好画家。还要保持一颗好奇的童心,喜新奇、求知欲、对新鲜事物充满兴趣,不满现实而苦苦追求,此为忠诚于艺术的心态。赖少其晚年到病床画的那批作品,齐白石、朱屺瞻等画家的晚年作品,都是其创新成熟期的精品佳作,是为大器晚成者的典范,漫漫求艺路,倾情痴心于此总会有好的成果。

创新离不开联想、想象力和受启发激起的灵感,即此谈一点自己的创作过程:

(一)曾经看到齐白石所画嗡嗡飞的蜜蜂,经琢磨又联想到可否去用此法画小鸟飞动的翅膀,很有动感,结果有人质疑:小鸟飞动的翅膀频率哪能像蜜蜂?那么,历来画飞鸟的羽毛一片片很清楚该如何解释?能看清楚吗?画家都知道,艺术的真实不等于生活的真实。

(二)多年前看到张之光先生的一幅小品画,其中有三个长蒂巴的小樱桃,我想像为三只小鸟,圆圆的体形、小脑袋、细长的尾巴,再加上细长的腿,是一种世间未有的另类而新奇的小鸟。

(三)最近我著作的一本技法书《画中的三笔》它的来源是受到《芥子园画谱》中的兰叶头三笔画法的启发和自己在创作中经验积累以及教学中的实践体会,将三笔的结构举一反三触类旁通,延变为三线、三组、三面、三色块、三空间等,此为特别是在花鸟画中离不开的组合、结构、布局等形式,是在创作中普遍运用的从造型到审美的艺术规律。

以上几点算不了什么创新,只将真实的创新过程说出来跟大家交流。求新求变是一项很难理解的事,有些只能心悟而说不清楚。毕加索说:好的艺术抄,伟大的艺术偷。此言不知该怎么理解?在现实中有的画家作品被观者评价为有某名家的影子或来自某家某派,有的作品被评为有点像某名家或很像某名家,还有作品太像某景点的花木或照搬自然花木,明显看出作品来源,如果学了某名家甚至摹仿某名家而且很难被人识破者是为高手也是毕加索说的伟大艺术家,实际证明创新是有依据的,并非凭空而创,齐白石言:万物过眼皆为吾有。向大自然索取,向名家名作索取,向一切有利于创新的因素索取,经历的一切都是生活,创新来源离不开生活,见多识广,广取博收,开阔视野,广开思路,此为创新源泉,艺术源于生活,高于生活的艺术源于心灵,探索前行一步步向新的领域开拓;由数量求质量,从量变到质变,功到自然成。

2023年12月3号齐辛民