走进中国书法名家——李俊超

李俊超,字卓达,笔名梦兰,1946年11月生,复转军人大专文化。曾任化工部十三公司宣传部副部长、南宫市经济技术协作办公室副主任、南宫市经济委员会副主任(曾兼任汽车大修厂厂长、棉纺厂厂长)。全国老年书法家协会会员、河北省书法家协会会员,南宫市书法家协会顾问,南宫市老年书法家协会副会长。

自幼喜爱书法,遍临王羲之、怀素、苏轼、王铎、黄庭坚、傅山、何绍基等古代大家书法,逐渐形成自己的风格,其作品多次参加全国各地大型书展,有的获奖,有的刻石,有的被博物馆、艺术团体收藏,在《人民日报》、《解放军报》《光明日报》、《北京日报》、《战友报》、《陕西日报》、《河北日报》、《沧州日报》、《邢台日报》、《牛城晚报》、《中国书画报》、《书法导报》等发表各类文章及书法作品120多万字,入编《二十世纪知名书画艺术家收藏大典》

笔墨间的气韵风骨 —— 品读李俊超老师的书法艺术

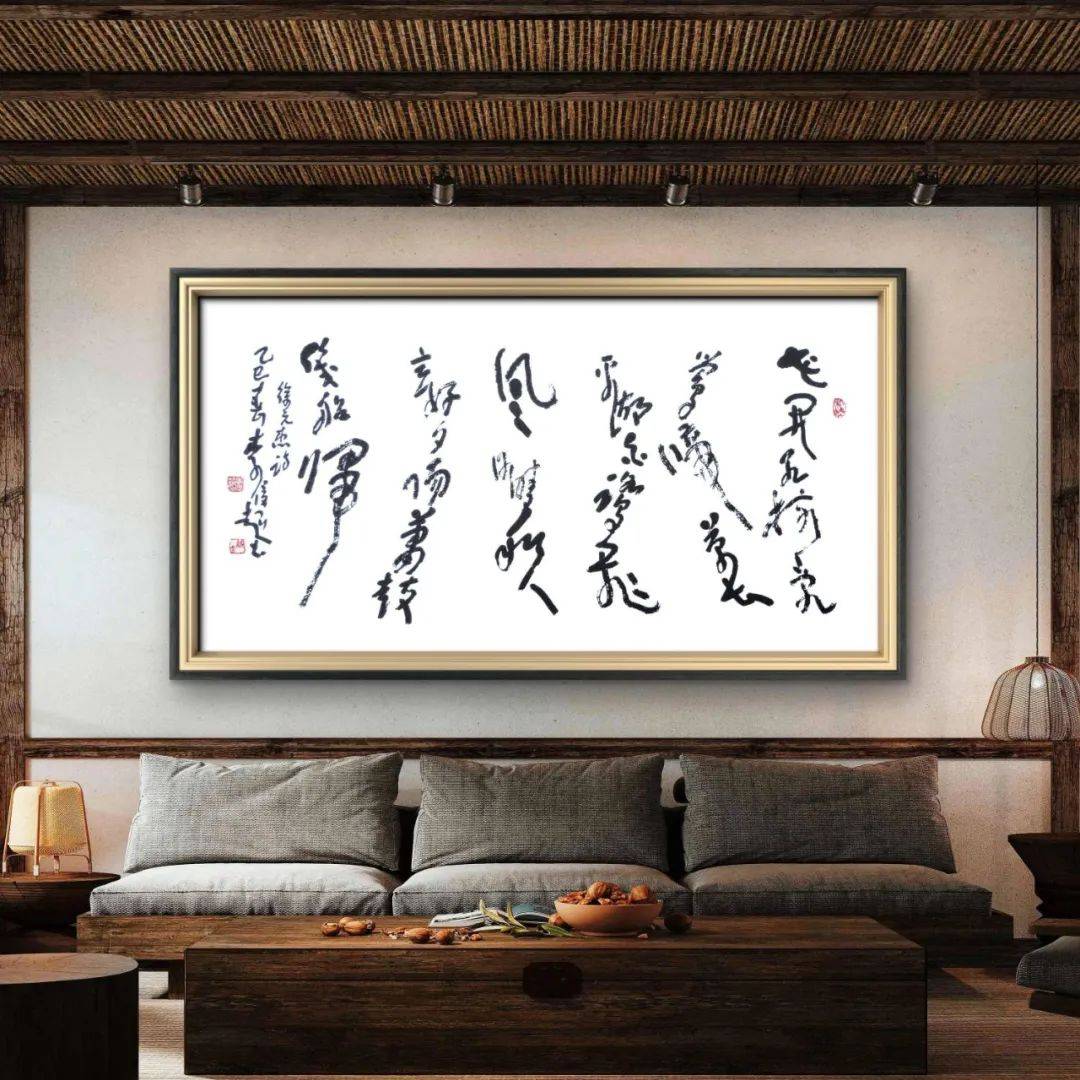

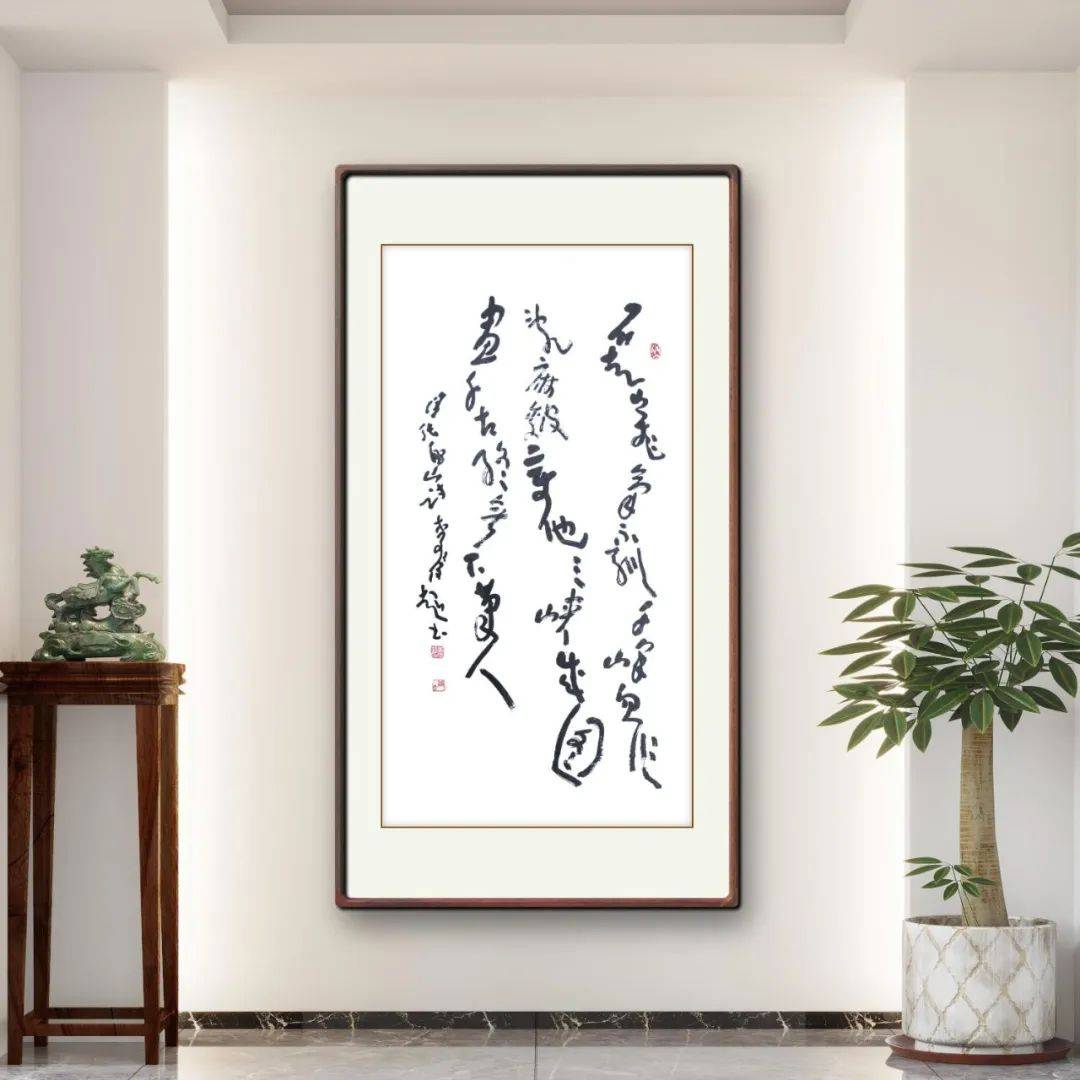

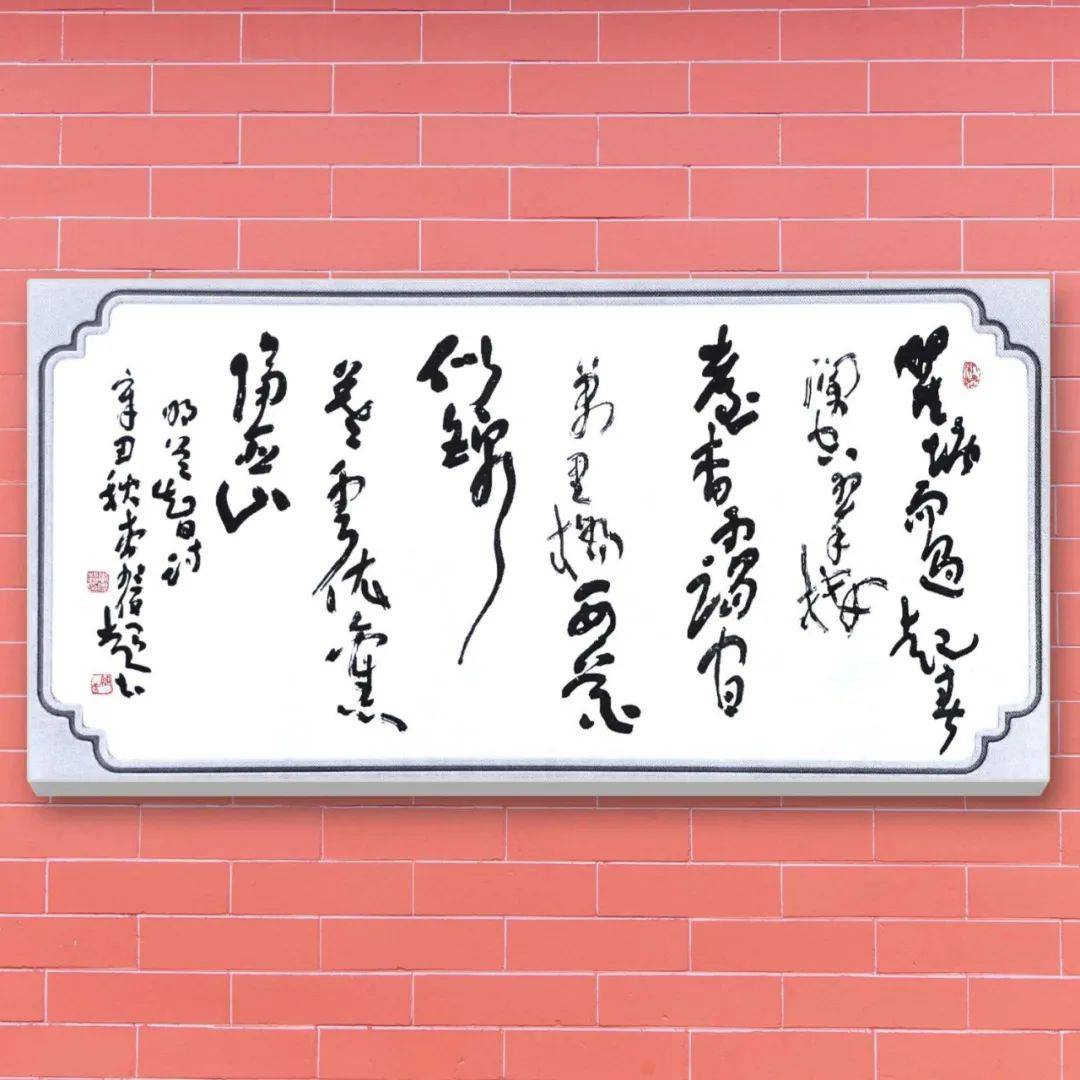

初见李俊超老师的书法作品,便如临一场跨越时空的对话。宣纸之上,墨色浓淡交织,笔锋游走间既有千年书法传统的厚重积淀,又透着独树一帜的个人风骨,仿佛能听见笔尖与纸张相触的沙沙声里,流淌着对汉字美学的虔诚守望。

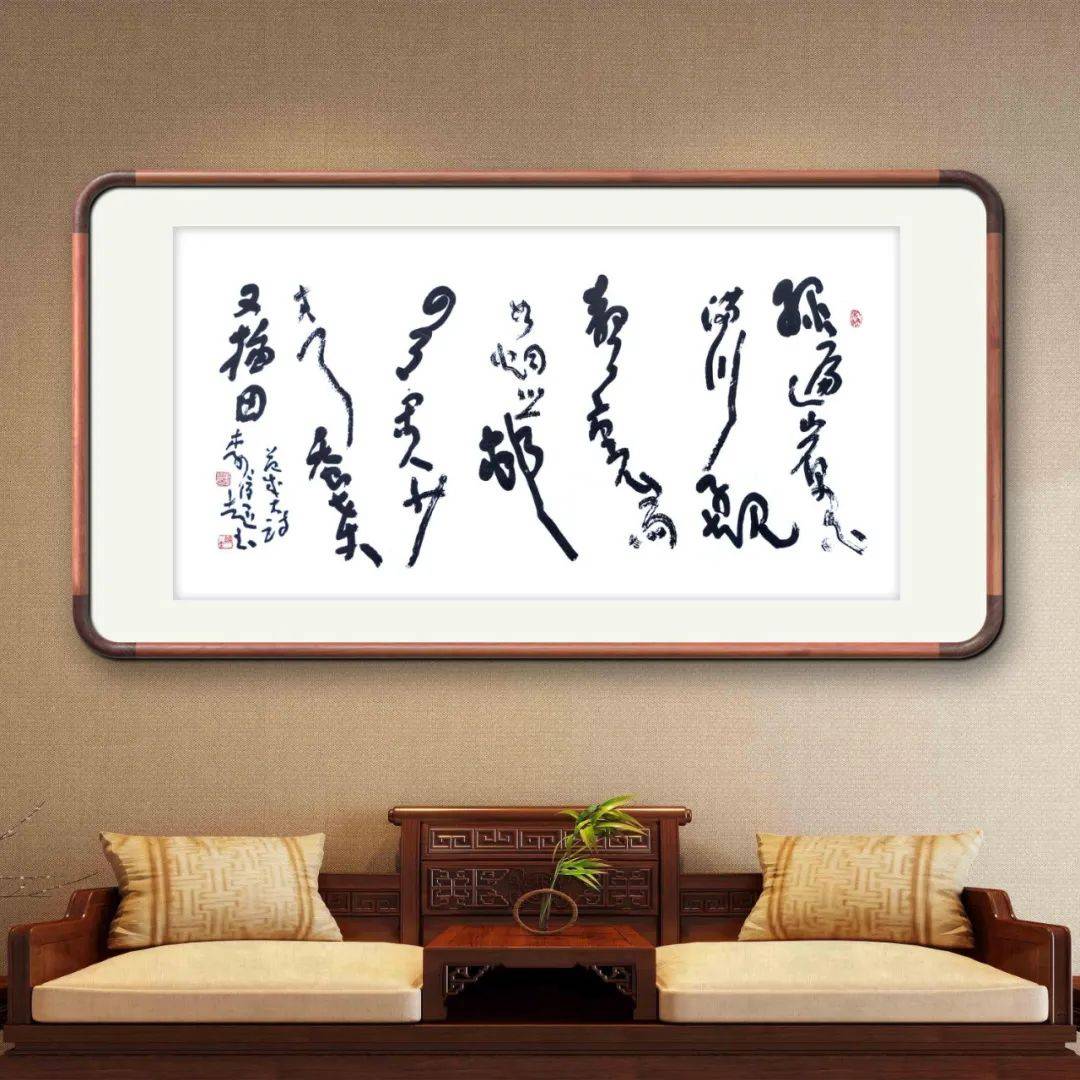

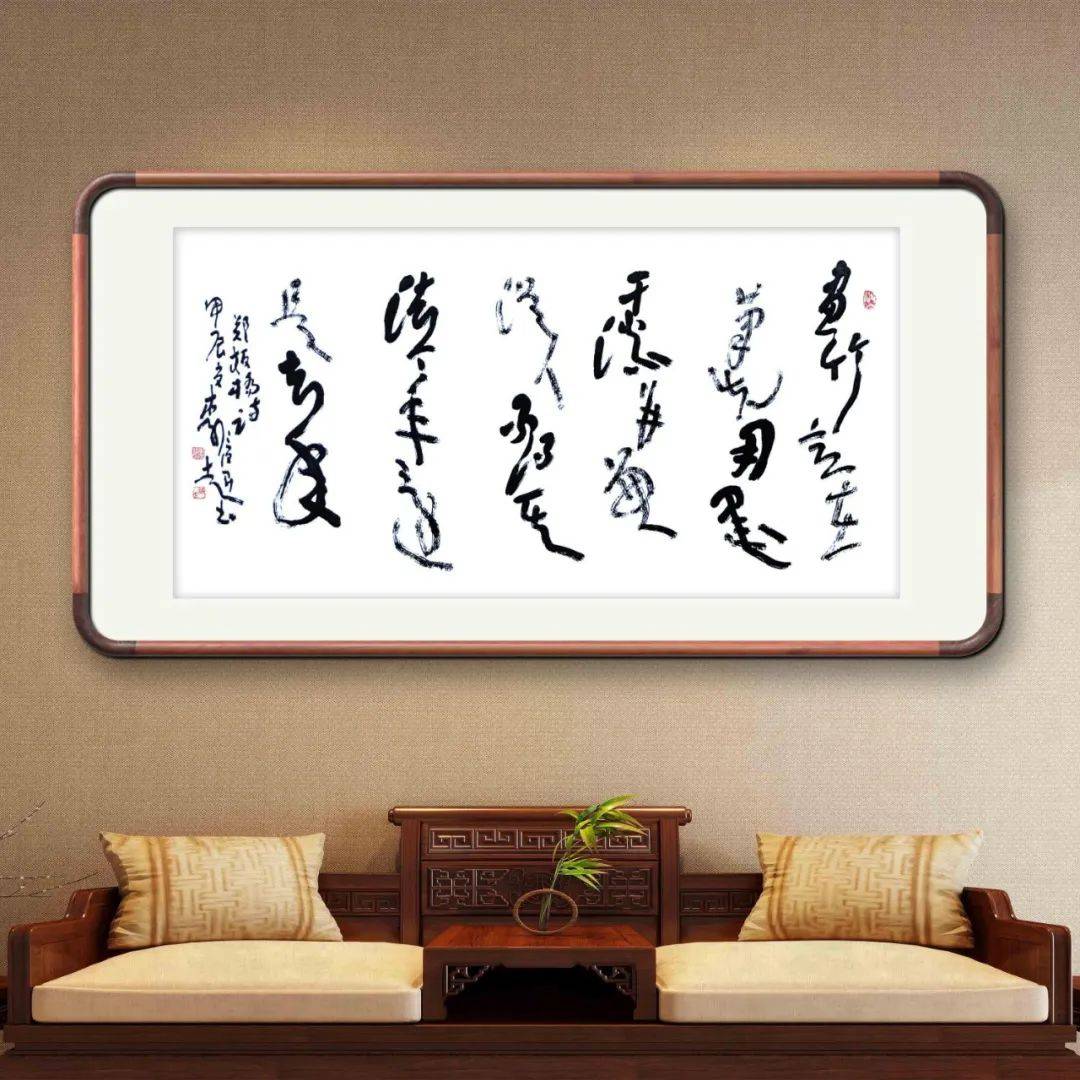

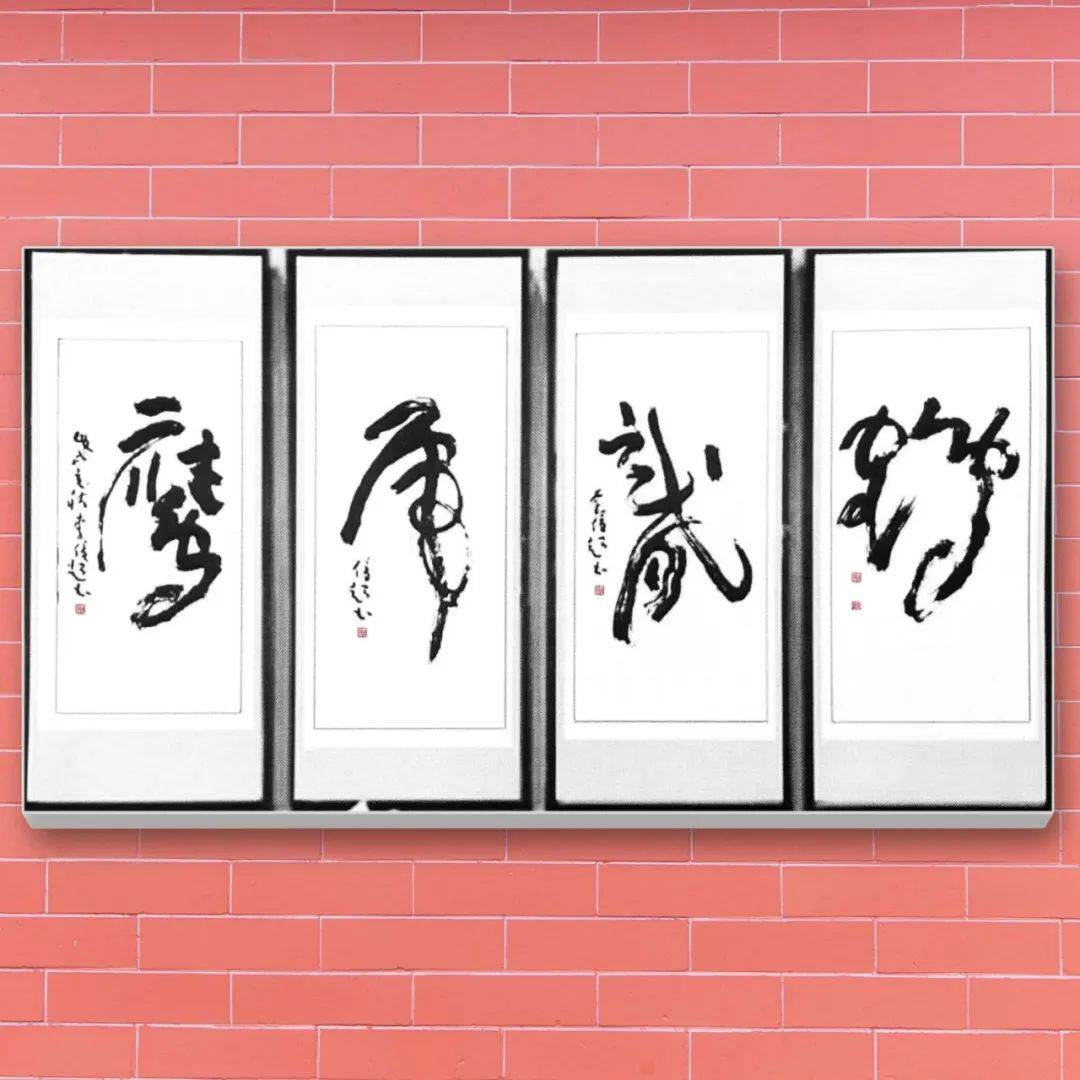

观其笔法,堪称 “稳中有变,刚柔相济”。楷书作品中,横画如千里阵云,起笔藏锋时似潜龙入渊,收笔露锋处若剑出匣鞘,每一笔都透着扎实的功底。捺画的舒展如大鹏展翅,既保持着 “蚕头燕尾” 的古典法度,又在收笔处添了几分灵动,避免了呆板的程式化。而行书作品则更见性情,笔势连贯如行云流水,笔画间的牵丝映带似山间溪流,时而湍急奔涌,时而迂回婉转,将 “屋漏痕”“锥画沙” 的古法意趣演绎得淋漓尽致。尤其可见其对中锋用笔的坚守,墨色在宣纸上晕染出的层次感,如同老树皴皮般苍劲有力,又似春雨润田般温润通透。

再论结体,李俊超老师的书法堪称 “疏密有致,奇正相生”。他笔下的汉字,既遵循着 “横平竖直” 的基本准则,又暗藏巧思。楷书作品中,字形端庄如君子立朝,偏旁部首的搭配如同精心搭建的亭台楼阁,疏密得宜,顾盼有情。而在行草作品中,他大胆突破字形桎梏,有的字如醉酒仙人斜倚栏杆,有的字似劲竹迎风挺拔,看似欹侧不稳,实则通过笔画的穿插避让达成整体平衡,恰如《书谱》中所言 “初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”,已然达到 “险中求稳” 的至高境界。

章法布局上,其作品更显 “气脉贯通,意境浑然”。大幅作品中,字与字、行与行之间如星罗棋布,却又似有无形的丝线牵引,形成一个有机整体。墨色的浓淡干湿随情感起伏变化,时而浓如漆,力透纸背;时而淡如烟,飘逸空灵。空白处并非虚无,而是与笔墨形成 “虚实相生” 的妙趣,仿佛画中留白,引人遐思。观其《赤壁赋》长卷,开篇平缓如江水平流,至 “乱石穿空,惊涛拍岸” 处笔锋骤急,墨色凝重,仿佛能听见浪涛轰鸣,而后渐趋平缓,收尾处余韵悠长,将文辞意境与书法韵律完美融合,堪称 “书以载道” 的典范。

更深层的魅力,在于其书法中流淌的 “文人气韵”。李俊超老师的作品从不刻意炫技,而是以笔墨为载体,传递对传统文化的敬畏与思考。他的书法里,能看到王羲之的潇洒、颜真卿的雄浑、米芾的跌宕,却又绝非简单模仿。那些看似不经意的笔触,实则是将经典养分消化吸收后的自然流露,如同一位饱读诗书的老者,言谈间皆是学识沉淀,却毫无卖弄之态。这种 “藏巧于拙” 的境界,正是文人书法最珍贵的特质 —— 以笔墨见心性,以点画显品格。

在书法艺术的传承与创新方面,李俊超老师有着自己独特的见解和实践。他深知,传承是创新的基础,只有深入学习和理解古代书法经典,才能在创新的道路上走得更远。因此,他花费了大量的时间和精力临习古人法帖,通过不断的临习和感悟,他掌握了古人书法的精髓,为自己的创作奠定了坚实的基础。

在传承的基础上,李俊超老师积极探索创新之路。他不拘泥于传统的束缚,敢于突破常规,尝试将不同的书体、不同的艺术元素融合在一起,形成自己独特的艺术风格。他的作品中,草书奔放,这种创新的尝试使他的作品具有了强烈的视觉冲击力和艺术感染力。

在这个数字化的时代,李俊超老师的书法恰似一股清流,提醒着我们汉字之美的永恒生命力。他以笔为锄,以墨为种,在宣纸这方土地上耕耘不辍,既守护着传统书法的根脉,又以当代人的视角赋予其新的活力。观其字,如见其人 —— 沉稳中藏着热忱,严谨里透着洒脱。这样的书法,早已超越了技巧的层面,成为一种文化精神的延续,值得我们静静品味,久久珍藏。

(文/田野)

欢迎点赞留言,喜欢老师作品随时留言联系我们。