马克思主义美育观和中国书法美育的融合探索

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中指出,共产主义社会通过克服异化劳动,促进人的全面发展,实现感性与理性、物质与精神的和谐统一。马克思将艺术视为“掌握世界的方式”,兼具意识形态和物质生产属性。优秀艺术作品通过情感性传递真善美,具有认识、教育和审美功能。马克思主义美育观强调美育对创新能力的培养。通过非功利性的自由创造,美育激发主体精神素质的全面发挥,助力科技与人文的融合。要求将美育植根于中华优秀传统文化,既批判继承德国古典美学,又超越其唯心主义局限,将美育与劳动实践相结合。这一开放性使其不断自我完善,指导中国美育事业从革命时期到新时代的持续发展。

马克思主义美育观与中国书法结合的理论必然性

马克思主义美育观以“人的自由全面发展”为核心命题,强调通过审美实践实现主客观世界的改造,而中国书法作为“以笔墨写心志”的艺术形式,天然具备承载这一命题的载体功能。

书法创作中“点画呼应”“虚实相生”的技法语言,本质上是将社会伦理(如儒家“中和”之美)、自然规律(如道家“道法自然”)与个体情感(如佛家“明心见性”)外化为可视符号的过程。

点画呼应和虚实相生

这种“技进乎道”的转化机制,与马克思主义美育观中“劳动创造美”的实践路径高度契合——颜真卿《祭侄文稿》通过笔墨枯润传递家国情怀,既体现劳动者在书写中确证本质力量的过程,又印证了书法作为“人的本质力量对象化”的典型案例。二者的结合,使马克思主义美育观从抽象理论转化为具象实践,为中国书法赋予了现代性价值维度。

从方法论层面看,马克思主义的历史唯物主义为书法美育提供了批判性分析工具,它揭示了书法风格演变背后的社会结构因素(如馆阁体盛行与科举制度的关联),避免将艺术发展简化为形式嬗变,突破传统书学“重技轻道”的局限,转向对“技—道—人”关系的整体性观照。正如马克思所言:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”,书法与马克思主义美育观的融合,实质上是构建一种“以美育人、以文化人”的双向塑造机制。

马克思主义美育观与书法结合的实践必要性

马克思主义美育观与中国书法文化共同构成中国“四个自信”的重要基石:前者以科学理论印证了中国特色社会主义道路的必然性,后者以五千年文明积淀筑牢了文化自信的根基。二者在目标指向与实践路径上的深度融合。

1、共同理想:以人的全面发展为终极价值追求

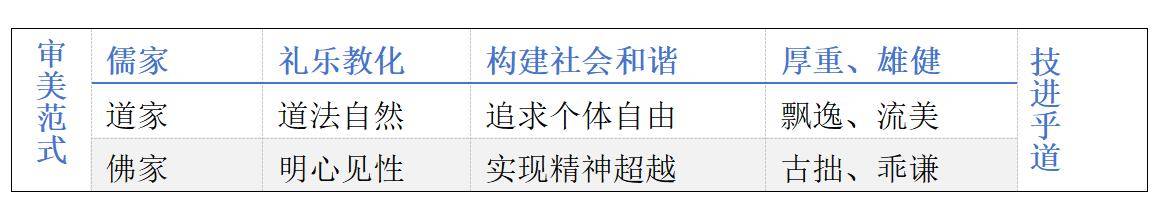

马克思主义美育观将艺术与美视为人类解放的实践工具。儒家通过“礼乐教化”构建社会和谐,道家以“道法自然”追求个体自由,佛家借“明心见性”实现精神超越,三者共同塑造了中国书法的审美范式。书法创作中点画呼应的章法布局、笔墨浓淡的节奏控制,本质上是将社会伦理、自然规律与内心修为外化为艺术语言的过程。衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。这种“技进乎道”的实践路径,与马克思主义美育通过劳动实践实现人的解放的目标高度契合,共同指向对个体生命完整性的终极关怀。

审美范式

2、实践互动:在辩证统一中实现创新发展

马克思主义美育观与中国书法美育虽路径各异,但形成互补性张力:前者以历史唯物主义为基石,强调物质生产对精神文化的决定作用;后者以心性论为内核,追求"超以象外"的精神自由。这种差异恰为二者互动提供可能——马克思主义为书法美育注入现代性维度:其阶级分析方法帮助我们批判性审视书法史中的"雅俗之辩",其异化理论揭示当代书法功利化倾向的根源;而书法美育则以具象化的艺术实践丰富马克思主义美育的东方表达:通过“永字八法”的技法训练培养工匠精神,借助碑帖临摹的传承机制强化文化记忆,运用书法展览的公共属性促进社会参与。这种互动在当代呈现为三大趋势:一是书法美育纳入高校马克思主义理论课程体系,二是书法创作融入红色文化主题,三是书法理论借鉴西方美学范畴实现范式突破。三者共同推动中国美育体系从"传统继承"向"创新发展"转型。 书法作为中华文化核心载体,其美育功能与社会主义核心价值观建设存在天然耦合点。马克思主义美育观要求通过艺术实践塑造“完整的人”,而书法创作中“计白当黑”的章法、“铁画银钩”的笔力,本质上是对个体耐心、专注力与审美判断力的综合培养,不仅强化了书法的社会教育功能,更以具象化的艺术语言诠释了马克思主义中国化的时代内涵。

马克思主义美育观与中国书法结合的传承性

中国书法美育以汉字为载体,通过笔墨纸砚的书写实践,构建了独特的审美教育体系。其核心价值在于将抽象的汉字转化为具象的艺术表达,使书写者在点画、结构、章法的创作中感受形式美与意境美的统一。书法美育不仅关注视觉形式的欣赏,更强调书写过程中的情感体验——运笔的轻重缓急、墨色的浓淡干湿,皆能传递书写者的心境与气质。这种“以形写神”的艺术特质,使书法成为培养审美感知力、创造力和表现力的有效途径。

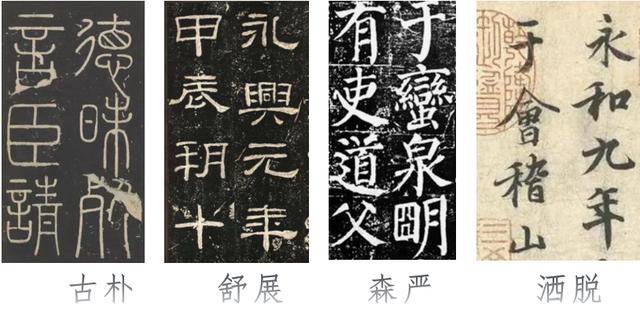

从文化传承角度看,书法美育是中华优秀传统文化的重要载体。汉字作为世界上唯一延续至今的象形文字,其演变过程凝聚了中华民族的智慧与审美追求。 书法美育通过临摹经典碑帖、解读书法史论,使学习者在掌握技法的同时,深入理解汉字的文化内涵与历史脉络。例如,篆书的古朴厚重承载商周礼制,隶书的波磔舒展反映汉代气象,楷书的法度森严体现唐宋风范,这些书体与时代的关联性,使书法成为解读中华文明的“活化石”。通过书法美育,学习者不仅能提升艺术修养,更能增强文化认同感与民族自豪感,为传统文化的创造性转化与创新性发展奠定基础。

四种书体的气象

马克思主义美育观与中国书法美育相结合的重要意义

马克思所言:“在共产主义社会里,没有单纯的画家,只有把绘画作为自己多种活动中的一项活动的人们”在一切个人的自由时间内,对他们进行艺术教育和科学教育”,马克思主义美育观以“人的自由全面发展”为核心,与中国书法美育的结合,不仅为传统书法艺术赋予了现代性价值维度,还深化了美育理论中关于审美实践与人格塑造关系的理解,在书法创作中“技进乎道”的转化机制,与马克思主义美育观中“劳动创造美”的实践路径高度契合,为美育理论提供了新的分析框架和解释力,丰富了美育理论体系。

书法作为中华文化核心载体,其美育功能与社会主义核心价值观建设存在天然耦合点。通过书法美育,学习者不仅能提升艺术修养,更能深入理解汉字的文化内涵与历史脉络,增强文化认同感与民族自豪感。这种文化自信的增强,是实现中华民族伟大复兴的重要精神支撑。同时,书法创作中的家国情怀和社会责任感,也激发了民众的爱国热情和社会参与意识,为社会的文明进步提供了精神动力。

注释

① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第 4 卷)[M].人民出版社:2012:218

② 董学文.论马克思主义美育观的本质和特征[J].廊坊师范学院学报(社会科学版),2014(05):5-11.

③ 毛泽东选集(第 1 卷)[M].北京:人民出版社,1991:261.

④ 马克思恩格斯选集(第 1 卷)[M].北京:人民出版社,2012:154.

⑤ 中华美育精神访谈录[M].北京:北京大学出版社,2019:33.

⑥ 习近平.十八大以来重要文献选编(中)[M].北京:中央文献出版社,2016:122-123.

⑦ 习近平.在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话[J].党建,2016(12):7-12.

⑧ 马克思恩格斯全集(第 3 卷)[M].北京:人民出版社,2006:460.

⑨ 马克思,恩格斯著,里夫希茨编,曹葆华译.马克思恩格斯论艺术第一卷[M].北京:人民文学出版社,1960:

作者简介

王飞 ,女(1984.11-),汉族,安徽马鞍山人,艺术硕士,皖江工学院 讲师,研究方向:书法美学。