厦门兴亚院,一栋装饰艺术派风格建筑,曾是民国厦门最潮的建筑物

厦门深田路兴亚院:一座凝固时光的历史丰碑!

在厦门思明区深田路的葱茏树影间,矗立着一座与众不同的建筑——兴亚院。

这座由三栋相连小楼构成的灰白色洋房,既是厦门近代建筑艺术的瑰宝,也是百年历史沉浮的见证者。

它如同一本立体史书,以Art Deco的摩登线条镌刻着殖民屈辱、政权更迭与城市新生,又以华侨精神与红色记忆,书写着闽南大地的沧桑巨变。

历史长河中的多重身份

兴亚院的诞生,始于20世纪30年代的华侨情怀。

彼时菲律宾华侨黄振成(一说柯清源)在深田路42号营建别墅,其选址之地曾是清代万寿宫遗址,盘龙陛石至今仍嵌于建筑基座,昭示着历史的层叠。

然而1938年日军登陆五通,厦门沦陷,这座宅邸被强占为日本“兴亚院厦门联络部”,成为殖民统治的核心机构。

联络部下设政务、经济、特务三部,以鸦片贸易与情报网络渗透闽南,铁门上的“亚”字徽标烙刻着民族的伤痛。

抗战胜利后,兴亚院迎来新生:

1945年成为民国厦门地方法院,象征法治对暴力的清算;

1949年后作为中共厦门市委驻地,五星取代“亚”字铁徽,宣告人民政权的诞生;

及至改革开放,它又化身厦门日报社办公场所,见证传媒业的勃兴。

如今的它,是厦门日报书画院的雅致空间,门前的五角星与斑驳水刷石墙相映,诉说着从屈辱到自强的史诗。

凝固的旋律:Art Deco的东方绝唱

若说历史赋予兴亚院灵魂,建筑则为其铸就了不朽的形骸。

这座厦门唯一的纯装饰艺术派(Art Deco)建筑,以1930年代的先锋姿态打破闽南传统。

主立面横向三段式构图如交响乐章:

中央体量以30厘米宽的竖向线条编织出密集韵律,水刷石墙面在日光下泛起珍珠般光泽;

两侧附楼阶梯状收分,几何浮雕与铁艺窗棂勾勒出机械美学的冷峻。

内部旋转楼梯螺旋攀升,铸铁栏杆的抽象纹样与纽约克莱斯勒大厦遥相呼应,而石阶雕花又隐约透出闽南工匠的细腻。

Deco从巴黎世博会风靡全球时,厦门华侨以深田路为画布,将西方现代主义与东方实用主义交融。

相较于上海和平饭店的恢弘,兴亚院更显克制——没有巴洛克的浮华,却以垂直线条的秩序感彰显权力象征,恰如其分地成为殖民机器的躯壳,又在新时代转化为红色政权的庄严载体。

时空交错的文化地标

漫步兴亚院,每一处细节皆是历史的蒙太奇。

电视剧《七日》曾在此拍摄,刑警队的剧情让“思明岛市公安局”的虚构叙事与真实历史空间重叠;

文旅走读活动中,孩童们抚摸斑驳砖墙,从杨羽翔老师的讲述中听见日军铁蹄与市委会议的时空回响。

而隔壁的观稼轩,作为华侨洪氏旧居,与兴亚院共同构成深田路的建筑双璧——前者以巴洛克圆肚窗倾诉南洋乡愁,后者以直线美学铭刻时代裂变 。

如今的兴亚院,早已融入市井烟火。

清晨,百家村菜场的吆喝声穿过深田路;黄昏,阿公阿嬷在石条房前泡茶话仙;夜色里,大排档的镬气与书画院的墨香交织 。

这座建筑不再是被瞻仰的标本,而是“近邻”文化的活态载体——2025年的“文旅走读”活动中,少年们用闽南语吟唱《深田读册歌 》,让“远亲不如近邻”的温情在Art Deco的几何秩序中生生不息。

结语:在守护中走向永恒

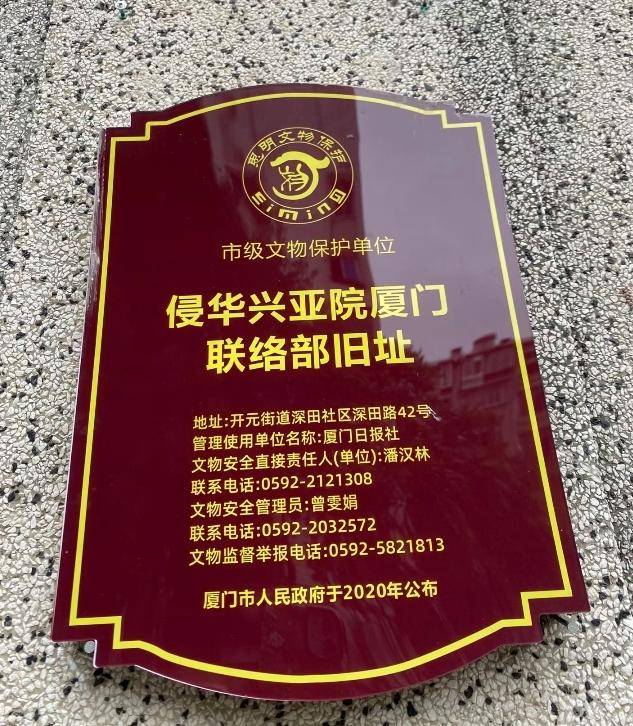

作为厦门市文物保护单位,兴亚院的命运折射着城市记忆的存续智慧。

2004年主体修缮,2019年局部加固,每一次修复都是对历史的致敬。

它提醒着我们:建筑不仅是砖石的堆砌,更是民族精神与艺术审美的双重容器。

当夕阳为竖直线条镀上金边,这座历经战火、政权与市场大潮的老宅,终将以跨越时空的美学力量,继续守望鹭岛的春秋。