清代笔记、日记中的书家传记史料

引言

作为文献史料而言,笔记、日记是历史文献学研究的重要对象。

笔记一体,始于汉魏,兴于唐宋,盛于明清。古代笔记,存世甚夥,以数量而论,又尤以清代为多。笔记的“出身”不贵,“小说家流(按:在古代,笔记与小说往往合称,归于一类),盖出于稗官,街谈巷语、道听途说者之所造也”(《汉书·艺文志》),作为野史稗乘,于作者于读者往往都只是用来消闲遣日而已。笔记的身份虽“野”,但从史料学的角度,却自有正史所不可替代的价值。由于笔记内容庞杂,涉及政治、经济、文化的方方面面,这就为后人提供了丰富的史料资源,进而扩充了官修正史所载的历史内容。笔记中常有关于作者亲身所闻所见的记述,此种史料因系亲历而具有较高的真实性,有时又能起到补正史之阙的作用。

日记萌发于汉,兴起于唐宋,衰落于元,而鼎盛于明清,其发展情况与笔记大致相同。作为史料而言,日记与笔记有着较为类似的特点。在内容上,日记亦是包罗万象,无所不记,如记事日记、学术日记、出使日记、出征日记、纪游日记等,即是据其内容而所作的类型划分。一般而言,日记大都是写给自己看的,主观上并无公开的愿望(也有的日记,作者撰写的本意即是要示之于人,如李慈铭《越缦堂日记》),故其所记的真实可靠性,甚至更要在笔记之上。日记中记述人、事较注重细节,且系有年月日,此种史料既具体而又有时间性,诚为学术研究的第一手珍贵资料。邓云乡先生曾说:“我最爱看古人日记,在日记中看到的大都是活泼泼的坦率自然的活人,在文集中看到的则是衣冠整齐、道貌岸然甚至装模作样的假人,而在历史书中则常常看到的是斧削的或殡仪馆化了妆的死人。假人、死人自然都没有活人亲切好看。”邓氏的比喻,颇为贴切,生动地说明了日记作为文献史料的独特性。

目前的学术界,笔记与日记的史料价值已日益受到重视。笔记、日记的内容虽丰富,但亦因系随笔所记而杂、散,有的还是潦草的稿本,直接使用较为不便,因此要想利用好它们,整理的工作又需先行。早在20世纪60年代,谢国桢先生即有对笔记资料进行分类汇编的倡议。近几十年来,陆续亦有汇辑笔记、日记资料的编著出版,但数量并不多。此项工作,正有待学界同仁们更多的投入。

清代是笔记、日记最盛的阶段,此阶段的笔记与日记,对研究清史无疑有着重要的史料价值。谢国桢先生曾云:“我们研究明、清以及近代史迹,从这些野史稗乘的记载中,可以揭露历史上各方面的情况,丰富历史的内容。这种资料的价值,也就如研究殷商时期之有甲骨文字,研究两周历史之有铜器铭文,研究两汉之有西北出土的简牍和汉代画像石,有同等的重要性。”笔者自2002年攻读博士学位起,一直在做清代艺术家个案研究的工作。在研究的过程中,对笔记、日记史料的利用较多,并切实认识到笔记与日记作为文献史料的重要性,于是便萌发了整理清代笔记、日记中书法史料的念头。新中国成立以来,汇辑古代书法理论的编著并不多,多年来为人们耳熟能详并广为利用的是《历代书法论文选》(上海书画出版社)、《历代书法论文选续编》(上海书画出版社)、《明清书法论文选》(上海书店)等。这几部书论辑录,对于研究与学习书法史论曾起了很大的作用,但从发展的角度,要想更深入地研究书法史论,这几本参考书无疑又是远远不够的。1996年,江苏教育出版社出版了华人德先生主编的《历代笔记书论汇编》(下简称“《华编》”),将书法史论资料的辑录范围扩大到了笔记,这算是往前进了一步,但对于整个书法史料的工作来说,还只是初步的开始,有待着研究者的继续整理与挖掘。

此次整理,共查阅了一千余种清代笔记与日记,从中检得有资料者二百余种,多者数百则,少者一二则。其中见录于《华编》者四十七种,但拙编所辑,每种资料则数都要多于《华编》,有的甚至多出不少,这或许是其编者的疏忽,抑或是选录的范围不同(《华编》侧重于“书论”,拙编则扩大到“书法史料”)。这些整理出来的资料,内容颇为丰富,涉及书法史论的各个方面,其数量远远超过了正史中有关书法的记载。由此可见,除了书法方面的专门著述外,笔记、日记亦实为书法史料的一大渊薮(另外,诗文集、地方志、手札、题跋等,也是书法史料的重要来源)。研究清代书法史者,必须得重视这些史料的文献价值。

在清代笔记、日记中,有关书家传记的史料不少。拙编所辑录的传记史料,其内容包括书家的生平事迹、掌故以及艺术活动等情况,是编撰书家传记、年谱的重要资料。从资料来源而言,传记史料可分为“亲历亲闻”“遗闻轶事”“转录前人著述”三种类型。

一、亲历亲闻的传记史料

关于书家传记的史料,一般以同时代人所记为贵,其中又尤以与书家相识者所记可信度为高。此种史料,亲历亲闻是其重要特征。书家之成就有大小,大者乃大家、名家,小者为小家。在清代笔记中,名家与小名家的资料均有不少。下面先谈名家史料。

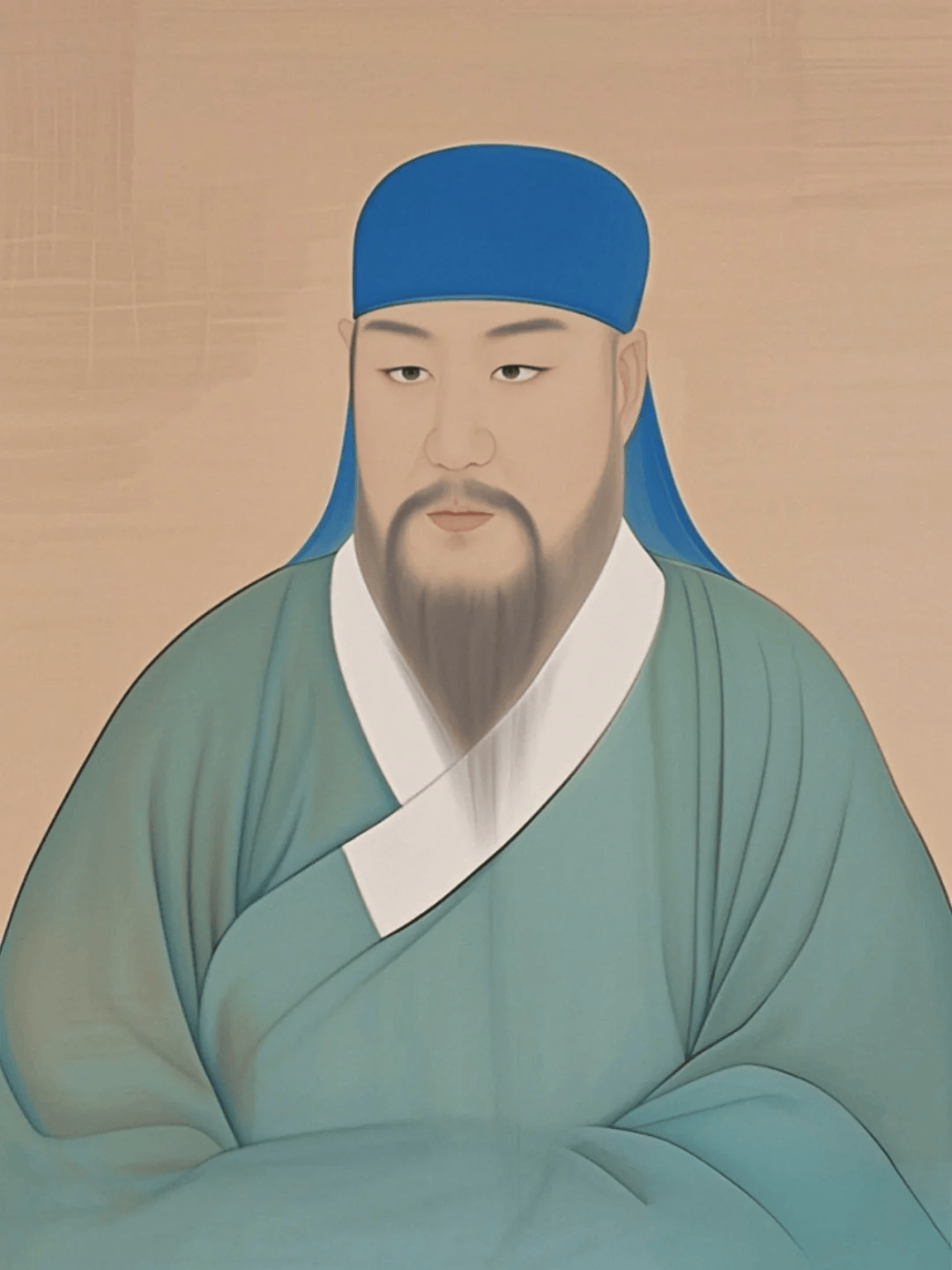

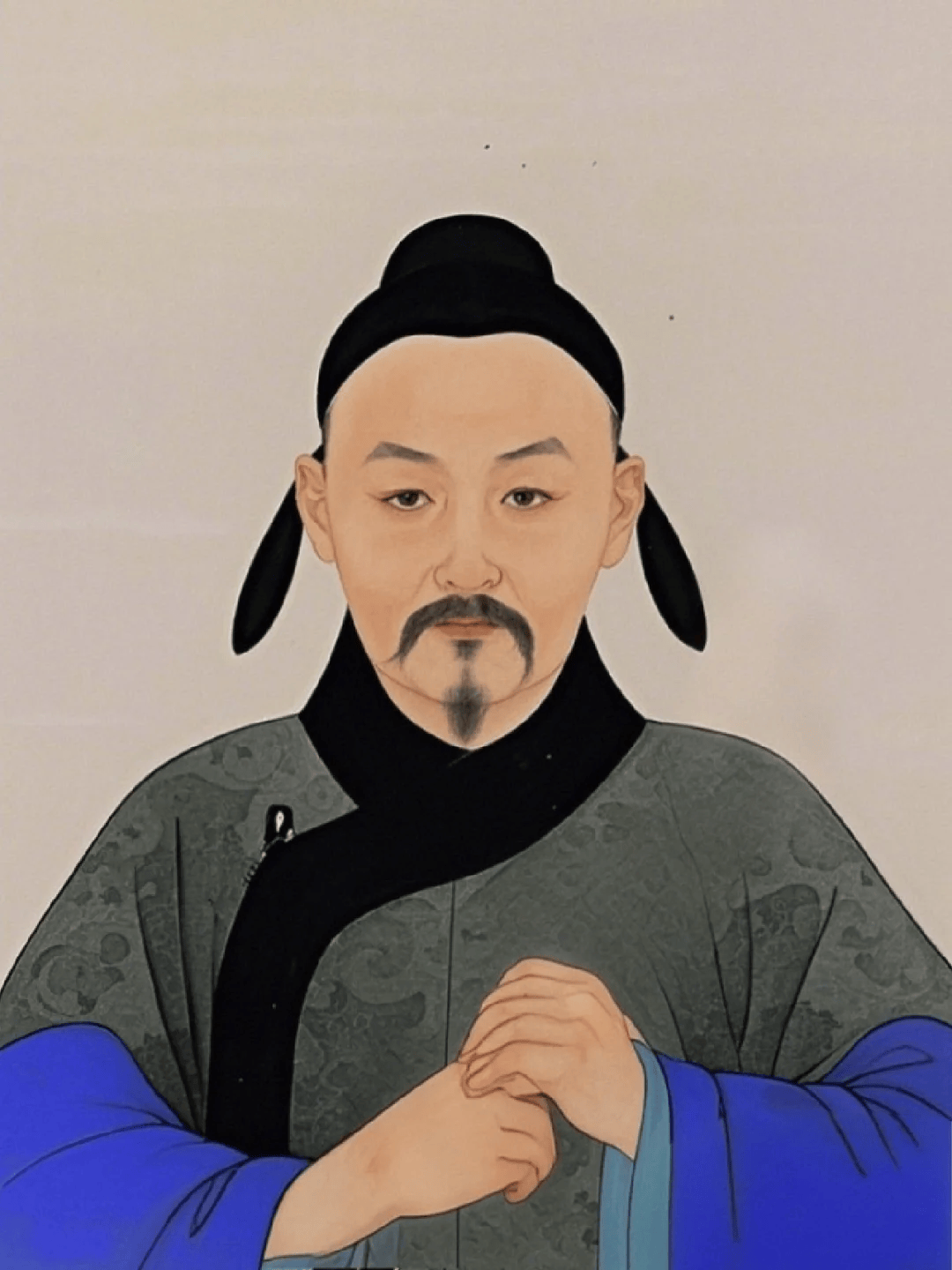

王铎@AI书画谱

(一)名家传记史料

谈迁《枣林杂俎·仁集》中,有王铎史料一则:

孟津王铎(觉斯),耽诗工翰墨,五言诗至万首。尝微疾,弟劝其辍咏,笑曰:“此即一诗目也。”张冢宰再推词林枚卜,首姜詹事,次及铎,以上旧也。迁时对冢宰曰:“王安石为翰林学士则有余,为宰相则不足,孟津是也。”冢宰然之。铎将入朝,冢宰书规以约束子弟家人,毋辄通宾客。铎过冢宰曰:“吾毋他望,所期后日史上,好书数行也。”……尝作奏,误书“皇下”,再被诘。胶东滨行,嘱以渐退,骇问其故,曰:“人臣道不行则去,毋俟人弹文也。”始,上出十扇命书,俱录先正格言。诸珰亦求书,意难之,胶东曰:“足下负书名,安能拒乎?”铎本文士,处非其仕,仕清历礼部右侍郎。壬辰三月,遣祭西岳,道卒,赠尚书,谥文安。

谈迁(1593~1665年)与王铎(1592~1652年)年岁相若。张冢宰,即张慎言(1578~1646年),明崇祯朝官吏部尚书,谈迁在南明朝曾受其赏识。此则史料,记述了王铎“耽诗工翰墨”及从政诸事,当为研究王铎者所重视。其中对王铎“为翰林学士则有余,为宰相则不足”的评价,颇为允当——王铎实本一文士而已。“吾毋他望,所期后日史上,好书数行也”的自我表白,则反映了当时王铎在从政与从艺上的不同态度。此句曾为《中国书法史·元明卷》(南京:江苏教育出版社,2001年)下篇第七章第五节《王铎》引用,但遗憾的是,书中错以“张冢宰”为首辅张至发,且将此事误系于崇祯十年(按:“枚卜”者,乃选大臣为大学士之谓,此当为明福王政权授王铎为东阁大学士时之事)。

清初宋起凤(生卒年不详)《稗说》卷一中亦有关于王铎的资料——《王文安书画》:

往见孟津王文安公作书,科首衣短,后衣不距案,两奴张绢素,曳而悬书,书不任指,乃任腕。必兴会至,始为之。虽束绡立扫尽,续以楮幅短扇,至裂歌裾杂进,无不人人餍所欲去。墨酣后,又能为蝇头小楷。间作画,画出入董、黄间,螺气滃晕,秀色润纸面。数令善歌者喁喁座次,而身和之,且和且书,佐以诗文及古今韵事谑语,倦而后已。已进酒,不再行,即呼食具。性喜啖麰麦,最嗜北地桃花冷淘与新韭粉饵,杂醯蒜,立可尽。釜鬲少选,就弄杯勺听歌,街鼓动,方罢去。公自言归,而马背车轼或入厕,尚成诗若干首。至拥衾枕,未即卧,犹张烛从榻上属草不休。前辈风流举动,诚近代一段佳话,琅琊后人自不俗乃尔。公有《琅华》《瑶华馆》诸帖行世,独家藏《拟山园石刻》颇佳。藉茅即世后家中落,收辑无人,残篇断简,散失四方。公弟大愚公曾于白门镂公平生诗文全集,未行而大愚亦殁。其梨枣今藏泰州宫宗衮家,宗衮郎君为大愚婿,故授之。余向请集于宗衮,诺而未见及,寻当索之也。

此则记王铎作书、饮食、赋诗、刻帖、诗文集等。其中记作书场面甚为详尽,“悬书”“任腕”“兴会”“且和且书”,又言系亲见,故颇具参考价值。至于饮食、赋诗之事,虽与书法无涉,亦当有助于对书家人物的进一步了解。

《稗说》中尚有二则涉及王铎的资料,卷三《陈樾楼》:

陈焯,字默公,别号樾楼,皖郡人……孟津王文安公好古文辞,素慕默公,知不可邀致,乃造门与语。语多及今古诗文得失,不他及。公大悦服,自叹五十年老叟沉酣风雅无所遇,今乃为吴下阿蒙屈耳。嗣是,公数过闲园,过则默公出酒脯佐谈。乞公书画,公不少难,且谈且应之,笑谓曰:“吾之书,卿之诗文,自今交,相质毋吝惜也。”故默公得公手墨良多。

此则本为记友人陈焯(生卒年不详),王铎与陈氏的这段诗文交谊,当系陈氏见告者,故亦可信。卷四《李、郭戚畹》:

戚畹郭公,号涵星,好学,亦善书,书法米。平生自朝会外,休沐之暇,谢绝宾客,掌临摹不释手。小倦则呼酒征歌,恒与长安文士游,于同列朝贵反漠然不相接。比孟津觉斯王公方以书知名,郭独岳岳不肯下,尝谓曰:“今人学书,动称古法,然须变质为主。苟徒貌古人之成迹,窃其一二,而运笔任腕,不觉己意交乘。纵曰我熟某家,未造作者实地,自行己法,是名野战,难欺识者。且右军诸公千载以上,比当从古字宜矣。至今诸帖,无一不与时合。乃孟津于结构姿态不能化己质,又好奇用古字,雅称述古,其愈失矣。谓之解书则得已,若云代兴或未之许也。”其论书不相下如此。第其书出,士大夫亦重之,终以戚畹故,又性不肯俯仰,止著名畿辅间,而四方无知者。

此则记明末戚畹郭振明(号涵星)。郭氏于史无闻,令人更感兴趣的是他对王铎书法的评价。这段来自同时代人的评价,是关于王铎书法批评的较早资料,值得研究者重视。王铎书法在明末已声名籍甚,但亦并非众口交赞,如郭氏即指出了他“于结构姿态不能化己质,又好奇用古字”的“缺点”,且认为“谓之解书则得已,若云代兴或未之许也”。王铎曾在自跋中对别人称其书法为“野道”而连呼“不服”,恐怕正是因郭氏之类批评而发的。

郑簠@AI书画谱

郑簠(1622~1693年)是清初隶书成就最高的书家,其友人靳治荆(生卒年不详)《思旧录》中有二则资料,《汤先生燕生》:

(汤燕生)篆书古淡入妙,不在伯奇、子行下。闻先生昔与谷口翁同究各体书学,无不透达壸奥。谷口专以分隶鸣,而更不作篆,意不欲以相掩,两贤得无同心邪。《郑谷口(簠)》:

簠字汝器,本贯莆田,世居江宁,自号谷口农,故无论识与不识,皆知白下有谷口先生者。先生为旧京人物,熟晓兴废间事,前辈名流,皆与游处。博雅好结纳,精于医,而尤邃于嗜古,家藏历代碑本及秦汉印章、名画法书甚富。其论分隶之学,惟以汉为宗,占地甚高,故运笔自古。人挟势力求书,迁延累岁月,卒不可得;而于所契合,即不惜欣然从事。其和而介,大率类此。常见酒酣起舞,白雪在窗,红烛在几,墨池鱼龙跃跃欲飞出。更发爆竹数声以作其气,然后攘袖濡笔,对客谈笑挥洒,所积大小若干幅立尽,犹盘礡有余勇,坐客叹服。昔赵寒山作篆如作草,一时推为独步,今谷口于分书亦然,后世必有知而论定之者。江上有地,名石柱冲,古梅盛开,带山映水者数里不绝。谷口载酒,邀予暨诸同人往游,流连竟日。欲构草堂于其地,以为他年信宿计,属予为之记,皆未果。会壬申秋,余别入关,越岁遂传凶问,嗟嗟江梅无恙,主人已非矣!一子蚤世,今嗣孙已成立,予为输粟入雍,在南中读书。

则一言郑簠与汤燕生“同究各体书学”。汤燕生(1625~1692年),字元翼,号岩夫,工篆隶,安徽太平人,明亡后弃诸生,寓居芜湖。此则中,有关于郑氏“专以分隶鸣,而更不作篆”的说明——两贤“不欲以相掩”,此一说法,未经人道及,可供参考。则二介绍郑氏的籍贯、交游、收藏、书法等。称其“论分隶之学,惟以汉为宗,占地甚高,故运笔自古”,作书则“酒酣起舞”,“更发爆竹数声以作其气”,“所积大小若干幅立尽”,由此可知郑氏书学之宗旨,以及创作时对“作气”的重视与书写之快速。“昔赵寒山作篆如作草,一时推为独步,今谷口于分书亦然”,则又以明代赵宧光(寒山)草篆来比况郑氏隶书,可谓的评。

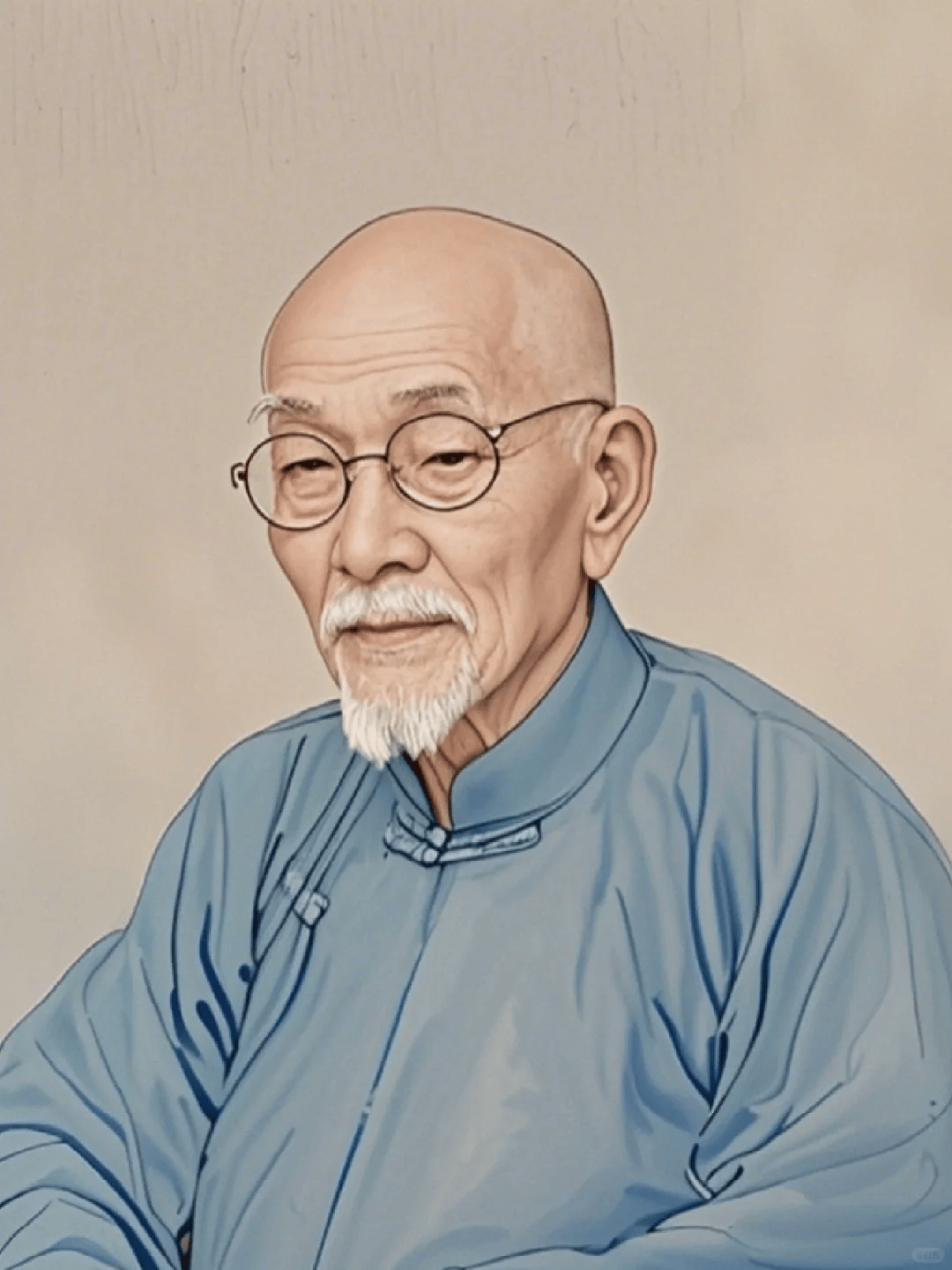

陈奕禧(1648~1709年)是清康熙间的书法名家,目前关于其书法的研究还很少。其诗文老师王士禛(1634~1711年)的笔记中,有资料三则。《居易录》卷一:

门人陈奕禧(子文),海宁人。善为诗,尤工钟王书法。以太学上舍仕为安邑丞。著《皋兰载笔》《益州于役记》十余卷。

《居易录》卷三:

门人吴雯(天章)、蒋景祈(京少)、查嗣瑮(德尹)偶集邸舍,谈及门人陈奕禧(子文),在京师时上陆嘉淑(冰修)诗云:“借问如何是拨镫?”冰修,陈同里尊行也,与子文皆以书法名,见诗,甚恚。子文近自安邑丞迁知深泽县,有大吏颇自矜其书。查言子文倘以书法见知,定自水乳。予笑云:“固然,第不可献诗问拨镫法耳。”合坐大笑。

《分甘余话》卷三:

门人陈子文(奕禧),号香泉,海宁望族。其家簪笏满床,子文独以诗歌、书法著名当世。其书专法晋人,于秦汉、唐宋已来金石文字,收弆尤富,皆为题跋辩证,米元章、黄伯思一流人也。康熙庚辰,以户部郎中分司大通桥。一日,东宫舟行往通州,特召之登舟,命书绢素,且示以睿制《盛京》诸诗,赐玻璃笔筒一。后亦召至大内南书房,赐御书。甲申出知石阡府,戊子补任南安。江西巡抚郎中丞重其名,求书其先世碑志,而子文忽以病卒官。妙迹永绝,清诗零落,所藏金石文字,不知能完好如故否?其子世泰,以书名,世其家,必能藏弆,不至散佚。生平与蒲阪吴天章(雯)最善,今先后下世矣,悲夫!

此三则资料,介绍陈氏之生平事迹、书法、收藏等,未经人充分使用,可供研究者采撷。以诗见重于王士禛的金埴(1663~1740年),在其所撰《巾箱说》中,亦有二则涉及陈氏之资料:

予家有世传李后主澄心堂纸一番(内有经纬),乃曾王父太常府君所珍,世父子(讳炯)公藏之数十年,从不以示人,予未一见也。弟墨香(堂)携之至长安,诸名公卿索观者日日屦满。陈太守奕禧(香泉)不惜百日之功,手书册子十帧,与予弟易之去,而题诗于一帧之后曰……墨香素工书,虽轻弃先人法物,而从此尽得香泉衣钵。其书署香泉名,香泉几不能辨,尝举以似人曰:“得吾书法者,海内十八家,吾儿第一,次则金墨香矣!”(后香泉以进于内廷,御鉴甚褒,遂以染濡宸翰焉。)

小山姜者,德州名士,乃田少司徒紫纶(雯)先生之冢孙。先生所最爱,比之郑康成之孙,因名同之,字砚思。又先生自号山姜,而以小山姜呼之焉。丁酉六月,予与订交历下,甚相契合……(小山姜工书,得香泉笔法而能自成一家,尤为近日海内书家所推。)

则一记金埴弟堂(墨香)学陈氏书,陈“几不能辨”:“得吾书法者,海内十八家,吾儿第一,次则金墨香矣!”则二记田同之“得香泉笔法而能自成一家”。由此,可知陈氏书法在当时颇有效仿者,而其书作中,恐亦有能以假乱真的代笔或赝品。

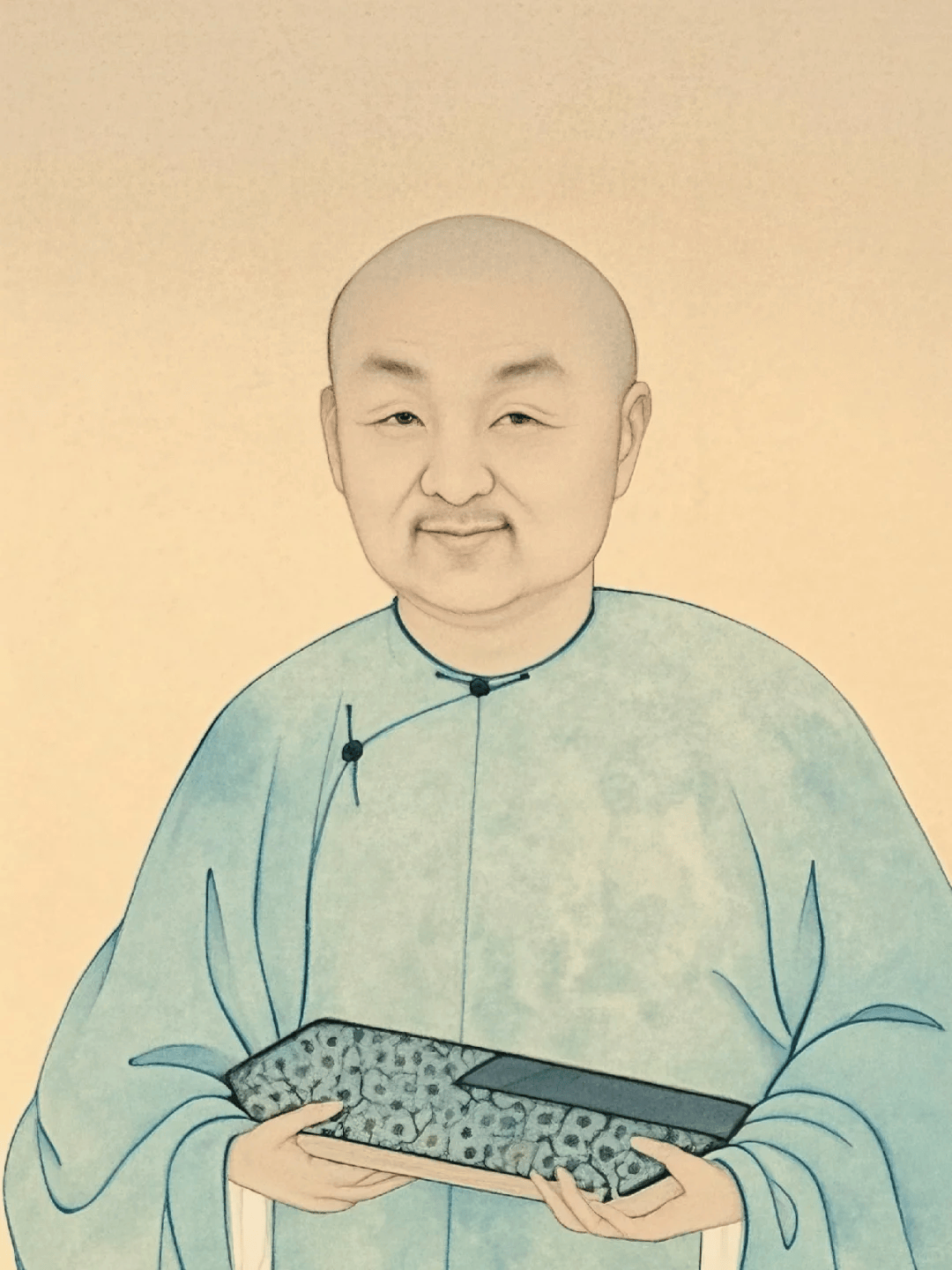

黄易@AI书画谱

黄易(1744~1802年)是乾、嘉间的著名书家、印人及金石学家。他的友人王宗敬(生卒年不详)在《我暇编》中为其撰有小传:

黄小松司马名易,号秋盦,钱塘人。昔为郑公制锦幕友,司笔墨,嗜金石。由川运例捐从九品,拣发东河。于乾隆戊戌年到济□□由朱豹泉托顾芦汀为之嘘拂。时芦汀寓舍下,遂得交焉,曾为余镌“芝兰生于深林”青田印。后幕姚大司马署,渐升至运河同知。集宋以上碑帖过五千种,搜辑古镜、古钱最多。自画《得碑十二图》《嵩岳岱山图》,皆脱去笔墨恒境。其画古洞,则作望外之势,并画洞中石态崚嶒。近年公以中痰甫愈,请假时多,得常常晤,且时饮食,尽展所有以示。收藏之精,世所罕及,名人扇面尤多。凡作扇诸公,均为署其家世本末。而于倪云林、左太冲及本朝陈恪勤诸忠义之士,每拳拳不忍释。公之秉□,亦可见矣。其斋中如唐造像一铺,翁覃溪阁学作蝇头题缀,乃其先人松石先生共患难者。公述其事,犹令好古者危。其《石经》乃宋搨,即鸿都蔡中郎残字一百余者。宋拓《西岳华山碑》《□□山碑》全本,皆稀世之宝。而访求武梁祠,钩摹《范式碑》,其功尤巨。在济所交,如郑君鲁门、李君铁桥、郑君镇堂,与余皆泲人。郑君年已八十三,李公亦聋且病,又以售医混于世,余贫而饥驱。今黄公于嘉庆七年二月廿二日卒于司马署,其子元长投效南河为簿,性聪颖,惟不能□先志。婿李君,一富家郎,亦不知外舅所重。恐将来珍藏古物,尽就沦亡,则数千年考据所归,古今来名人心血,一旦聚而歼旃,所系甚大。余见郑君镇堂富而好古,亦精于笔墨,又为黄公友,特嘱其留意。庶黄公一生裒辑之功,承其志者,不在子而在友,亦书画金石之幸也。

此则记黄易生平履历、碑帖金石收藏、交游、子婿等情况,颇可参考。黄易的金石友人李东琪(铁桥)、郑支宗(鲁门)、顾文鉷(芦汀)等,在《我暇编》中亦均有小传,这些资料,当有裨于对黄易金石艺友圈的研究。

阮元(1764~1849年)与黄易素有金石交往,在他的《小沧浪笔谈》卷二中,亦记有黄易二则:

钱塘黄小松(易),为贞父先生后人,任兖州运河司马。书画篆隶,为近人所不及。收金石刻至三千余种,多宋拓旧本,钟鼎彝器钱镜之属,不下数百。予每过任城,必留连竟日不忍去。小松尝自作《得碑二十四图》,及《嵩洛泰岱访碑图》,以秀逸之笔,传邃古之情,得未曾有。尊人松石先生,与张得天司寇为莫逆交,张书间出其手,人莫能辨。尤工小篆、八分,得者珍如球璧。母梁夫人,工词翰六法,诗卷尤富,其已刻者有《集唐梅花百咏》,金寿门题曰“字字香”。小松书画之学,有自来矣。

小松为丁敬身先生高弟,篆隶、铁笔,实有过蓝之誉。尝谓刻印之法,当以汉人为宗,萃金石刻之精华,以佐其结构,不求生动而自然生动矣。又谓小心落墨,大胆奏刀。二语可为刻印三昧。生平不轻为人作,虽至交亦不过得其一二石。作者难,识亦匪易,故当推为海内第一。

《小沧浪笔谈》乃阮氏记提督山东学政两年间(1793~1795年)之事,黄易时官兖州运河司马。则一中,阮氏对黄易的金石收藏颇为艳羡,“每过任城,必留连竟日不忍去”(按:黄易的金石收藏,对阮氏编《山左金石志》当有帮助),并称黄易书画有家学:其父黄树穀(1701~1751年,号松石)擅书,与张照(1691~1745年,字得天)莫逆,尝为张代笔,而人莫能辨。则二记黄易印论,值得注意的是,黄氏所说的“萃金石刻之精华,以佐其结构”,意即主张印章字法向金石碑版取法,此实是后来赵之谦“印外求印”篆刻创作模式的先声。在此则中,阮氏对黄易颇有赞词——“实有过蓝之誉”“当推为海内第一”云云,可见其对黄氏书、印推扬之程度。

阮元曾官杭州,故与浙派印人多有交往,除了黄易外,他在《定香亭笔谈》中还谈及奚冈、陈豫钟、陈鸿寿、张燕昌诸印人:

铁生旷达耿介,闭门谢客,虽要津投刺乞画,非其人不可得见,亦不能强也。六法之外,隶古篆刻靡不精妙。诗抒写性灵,超然绝俗如其人。汪稼门方伯志伊欲以孝廉方正征之,不就。(卷一)

钱塘陈秋堂(豫钟),深于小学,篆隶皆得古法,摹印尤精,与曼生齐名。秋堂专宗丁龙泓,兼及秦汉,曼生则专宗秦汉,旁及龙泓,皆不苟作者也。曼生工古文,擅书画,诗文又其余事矣。(卷一)

海盐张芑堂(燕昌),举孝廉方正,入省,有胥吏弄文阻之,欲其来解也。芑堂拂袖去,云:“吾若与猾胥接一言,有负辟荐矣。”予闻之,即征来省,特列荐章中。芑堂本王韩城师所举优行生,名望素符真士,无虚声也。尤嗜金石,尝自摹吉金贞石文字为《金石契》。又尝登范氏天一阁,摹北宋《石鼓文》,勒石于家。余借其本,合明初拓本,重摹十石,嵌置杭州府学明伦堂两壁,并赠芑堂诗云:“铭铸彝款象牺,每看一字百摩挲。却因好古生偏晚,不见苏(颋)韩《猎碣》多。”(卷二)

以上四人,奚冈(1746~1803年,字铁生)、陈豫钟(1762~1806年)与阮氏是友人,陈鸿寿(1768~1822年,号曼生)幕阮署且执弟子礼,张燕昌(1738~1814年)曾受阮氏举荐。这些文字,皆为研究浙派印人之资料。

包世臣@AI书画谱

关于包世臣卒年与晚年事迹的问题,在学界有争议。金丹先生在《包世臣书学的重新审视》中持“咸丰五年(1855年)”说,且认为包氏自道光二十二年(1842年)卜居南京后一直未曾离开,最终卒于南京。其论文注释中有按语,列各家所记:“《清儒学案》卷一三六《安吴学案》载:‘咸丰三年卒,年七十九’”,“《续碑传集》卷七九:‘癸丑岁(咸丰三年)以避粤贼之乱卒于途’”,“李祥《药裹慵谈》卷五:‘安吴转徙淮北,遇盗惊悸而卒’”,“《清史列传》第十九册七三卷载:‘咸丰五年卒,年八十一’”,“蔡冠洛《清七百名人传》:‘咸丰五年卒,年八十一’”,“胡朴安《包慎伯先生年谱》按:‘《三续疑年录》据阚氏仲韩述,是年(咸丰五年)先生卒’”。很显然,金文赞同的是后三家说法。近又见到王幼敏先生《包世臣的卒年及晚年事迹新证》一文,此文通过对故宫博物院所藏一件包世臣肖像画题跋的分析和研究,对包氏的卒年及其晚年事迹作了考证,其结论与金文完全相左,认为包氏卒于咸丰三年,而包氏的终老之所亦并非南京(包于道光二十九年[1849年]六月应河帅聘赴袁浦佐河务,咸丰三年[1823年]二月被其子接到海州养病,岁暮卒于海州)。王文资料翔实,考据谨严,其结论是可信的。其文中关于包氏卒年的结论,与《清儒学案》《续碑传集》正同,惟《续碑传集》称包氏“卒于途”,而略有异。齐学裘(1803~?)《见闻随笔》卷十一有《包大令》一则,可作王文结论之佐证:

安徽泾县包慎伯大令世臣,先子之故人也,著有《安吴四种》集传世,工书法。中岁为江西县令,因漕挂误,去职归田,流寓扬州、白下等处。咸丰二年,余刻《宝稧室法帖》初集十二册成,二集六册、三集六册尚未告竣。出游袁江,访慎翁于河帅园中,以所刻先集、拙诗集、拙书帖《宝稧室法帖》就正有道,谬加褒赞不已。手书联屏见赠,楹帖云:“日有所思,经史如照;久于其道,金石为开。”屏书六片。与余论书学源流,颇以余为知音。又作拙刻“宝稧室法帖”五大字,并长序一篇见惠,写作精妙,归付剞劂,弁诸帖首。暇即徒步访余于于湘山观察旧雨轩,畅谈逾时而去。时高伯平、钱东平寓王公祠,日中会晤,四人同饮。东平好食鱼翅,每饭必具鱼翅一大盘,慎翁劝东平少食鱼翅,讽其日用太费也。东平笑曰:“包老恐我要饿死。”余曰:“东平自饿不死。东平每饭,必食鱼翅,恐为食肉者垂涎侧目尔。”慎翁闻言,捧腹大笑。别后,闻慎翁往海州就养哲嗣兴实任所,途中遇盗,不知宝藏王右军《大都帖》墨迹无恙否。受惊,寻卒。逾数年,屡见兴实刺史于丹阳仙庙粮台。今记慎翁两世交游,并录其《〈宝稧室帖〉序》于后,毋忘父执之高谊云。

《〈宝稧室法帖〉序》:予论学书,有句云:“心已不及目,手更如心何。”盖学人得古拓,其始也以心运目,以手从心。稍久,则字势在□,而未能上手,此人所同苦而共知者也。最后检帖则目能识,掩卷则心未能存。是则心不如目,非沉酣数十年,几不解为何语。然非有真正古拓,随俗执笔,高者事涂泽以悦人,下者记名姓而已。汇帖始于《升元》。予年二十六,有志学书,友人惠假《升元》初拓,《戎路》《调元》《画赞》,枕葄三载,差见古人正书用笔之故。继得《淳化》枣本,及《澄清堂》五卷,思翁采殿《戏鸿》之祖本,渐通行草。嗣得《大都帖》真迹,以《澄清堂》拓本较之,神理相距犹远,然后信米老“双钩至精者,乃下真迹一等”之言不虚也。时工镌时贤之书,气味相近,常得其真。至摹古人手迹,风尚久殊,若重摹旧拓,隔膜尤甚,佳者略存形骸而已。近世汇帖辈出,巨册大部可人者,不过数种。如《郁冈斋》之缺角《乐毅论》,《渤海藏真》之《灵飞经》,《戏鸿堂》之欧《千文》、柳摘句之《兰亭诗》,《至宝斋》之《曹娥碑》,《绥后轩》之《外出帖》,《秀餐轩》之《兰亭》《西升经》,《梦禅室》之《梦奠》为精善,与单行之《刘太冲》《争坐位》《律公》《客舍》《大仙》,俱为善本。盖单行本皆珍弆墨宝精摹问世,不似汇帖之夸多斗靡故也。是以善学书者广收汇帖,以备书势,而精研笔诀,以究书源。然古人论书,多有强作解事、罣误方来之谈,务宜察其是否,以一趋向而定旨归。齐君玉溪,予同岁生梅麓先生之长嗣也,弱冠遘孟尝之厄,操危虑深,克自树立。梅翁厌世,乃裒集其诗古文词,并旁求乃祖雨峰先生之遗,片纸只字,悉付之梨枣。复取梅翁生平购藏历代名家手迹,及梅翁所见深慕而不能得者,委曲乞假,觅良工摹拓,为《宝稧室帖》前后三集,共二十四册,以卒先人未竟之志。又其庶弟皆稚齿,或不善守成业,玉溪悉心为经理,使不失所,庶几无忝所生,为孟尝之后劲者已。况所刻诸名迹,什八九皆梅翁使予别其真伪者。今阅墨本,多能逼真,远过前此诸刻耶。梅翁在天之灵,当叹古人所云“父子之间,相为知己”之不易言矣。予幸观厥成,故为题其首册。咸丰二年四月二十一日,七十八岁老民包世臣书。

包世臣乃齐学裘父彦槐友,彦槐富收藏,其所庋藏书迹大都经包氏鉴定。齐称“咸丰二年……出游袁江,访慎翁于河帅园中”,此可证包氏晚年曾在袁浦佐河务。“别后,闻慎翁往海州就养哲嗣兴实任所,途中遇盗……受惊,寻卒”,包氏于咸丰三年二月往海州途中遇盗,其年老且有恙,受了惊吓,而“寻卒”。“途中遇盗”的情节,与《续碑传集》所称“避粤贼之乱”合,王文中盖限于资料,未有涉及。“寻卒”云云,从语气而言,当不会指“卒于途”(亦不应指两年后的咸丰五年),况且金文注释中称包氏于是年八月尚有书作,故“卒于途”的说法不确,还是包氏肖像画上其方外弟子真默“岁暮举手谢时人而去”的跋语可信。齐氏接着说:“逾数年,屡见兴实刺史于丹阳仙庙粮台。”由此可推断,齐氏之所“闻”,应当曾向兴实(包氏子)作过核实(或竟乃其告知),故此则追记包氏的消息,是比较可信的。

此则文字,主要记述造访包氏及包氏之生平、遗事等,其内容多有可增入包氏年谱者,如手书联屏、作“宝稧室法帖”五大字,以及所撰《〈宝稧室法帖〉序》等。按齐氏所刻《宝稧室法帖》,后来毁于兵燹,其序文,包氏年谱中亦无载,惟仅见于《见闻随笔》,则可谓稗海遗珍,洵足宝贵矣。此篇撰于七十八岁的序文,于今见之包文中当系纪年最晚者,其内容论学书、自述学书经历、论刻帖等,可供研究包氏者参考。

清代笔记中的名家史料尚有不少,限于篇幅,不再继续展开。如王士禛《香祖笔记》卷三记米汉雯,靳治荆《思旧录》(不分卷)记《程处士穆倩先生邃》,吴德旋《初月楼闻见录》卷七记钱伯坰,昭梿《啸亭杂录》卷二记《成王书法》,齐学裘《见闻随笔》卷二十四记《钱梅溪》、卷二十五记《陈玉方先生》,汪鋆《十二砚斋随录》(卷一)记吴熙载,金武祥《粟香三笔》记何绍基,等等,皆可归于此类。这些正史所提供不了的资料(事实上,正史一般勾勒人物的主要经历,而不会有过于琐碎的描述),对进一步深入了解书家人物至关重要,在书法史的研究中,有着相当重要的文献参考价值。

(二)小名家传记史料

大凡研究艺术史者,往往注重大家、名家而忽略了小名家,此种倾向,并非是艺术史研究的正确态度。一部完整的艺术史,大家、名家固然占着更为重要的位置,但小名家的作用亦不可忽视。盖艺术史之进程,不外乎发展与继承两端——既需有先行者(大家),还得有继承人(小名家)。有了发展,其成果需继承之,而继承之目的,又在于能进一步发展,如此方能薪火相传而不绝。鉴于此,笔者在选辑书家史料时,将地方小名家资料亦一并辑入,期望能为书史研究者所参考利用。下面举几则小名家资料,来谈谈其史料价值。

冒襄《影梅庵忆语》:

姬初入吾家,见董文敏为余书《月赋》,仿钟繇笔意者,酷爱临摹。嗣遍觅钟太傅诸帖学之,阅《戎辂表》称关帝君为贼将,遂废钟,学《曹娥碑》,日写数千字,不讹不落。余凡有选摘,立抄成帙,或史或诗或遗事妙句,皆以姬为绀珠。又尝代余书小楷扇,存戚友处。姬书法秀媚,学钟太傅,稍瘦。后又学《曹娥》。

是书乃冒襄(1611~1694年)为悼亡妾董小宛(1624~1651年)而撰。以冒与董的关系而言,此二则记董氏学书师承的资料,当为信史无疑,可补入专记女书家的《玉台书史》。董氏在清代书史上算不得名家,充其量接近小名家而已。在清代笔记中,有关小名家的传记资料亦不少,由于他们的身份与地位,并不能被纳入到正史所记述的范围,故笔记中的记载(地方志、文集中亦有此类资料),成为了解他们情况的重要渠道。

佟赋伟(生卒年不详)《二楼纪略》卷四中有记张纯一则:

桐城张吾未(纯)作竹小印,取竹根坚强者砻之错之再四,审视依形肖状,配以章法,繁简相参,古雅奇创。余谓使及周栎园先生时,定当入《印人传》矣。乃令郭生公调(宗鼎)师其手意。然吾未曾及方有怀(中发)之门。诗甚工,有中唐清婉之风。书法结体亦遒。能不以穷累,古人讵难到也。

张纯是康熙间安徽桐城的琢砚名手,亦擅铁笔,高凤翰(1683~1749年)颇推重之,但在史上作为印人的名声不大。他未及赶上周亮工的《印人传》,后来汪启淑的《续印人传》亦未予收录。佟氏之所记,成为了解其作为印人身份的重要资料。

昭梿(1776~1829年)《啸亭杂录》卷九中有记其祖父康修亲王崇安一则:

先祖修亲王,自幼秉母妃教,习二王书法,临池精妙。薨时,先恭王尚幼,多至遗佚。余尝睹王所书《多心经》,用《圣教》笔法,体势遒劲。又其所书《友竹说》《会心斋言志记》,皆用率更体制,盖效王若霖笔意,尊时尚也。

昭梿言崇安(1705~1733年)所书“皆用率更体制,盖效王若霖笔意,尊时尚也”,“时尚”者,盖指当时书坛风气,王若霖即王澍(1668~1743年)。此则文字,本乃介绍崇安书法,但作为史料而言,从中又可提供一个信息:王澍书法在当时的影响力,正可由此则而得到反映。

可归入此类的小名家传记史料尚有:阮元《小沧浪笔谈》卷一记陆瓒、陆绳,卷二记郭敏磐、吴文征;阮元《定香亭笔谈》卷一记高垲,卷二记陈振鹭;吴德旋《初月楼闻见录》卷八记钱履坦、汪坤龄;张祥河《关陇舆中偶忆编》记汪大经、杨汝谐、吴钧、王芑孙;梁绍壬《两般秋雨庵随笔》卷一《黄梅桥》;甘熙《白下琐言》卷一记张井、饶曙;韩泰华《无事为福斋随笔》卷上记徐元礼;汪鋆《十二砚斋随录》卷一记程绍昌;俞樾《春在堂随笔》卷八记吴鳌;黄协埙《淞南梦影录》卷二记祝听桐;震钧《天咫偶闻》卷六记张度;等等。这些史料,皆为编纂书家辞典、印人传甚或地方志的重要文献。相对于名家而言,因为被关注度较小,小名家的个人资料要少些,而可信度却往往较高,此只因小名家不像名家那样为人所津津乐道,而容易附上猎奇之类的传闻。

(三)日记中的书家传记史料

作为史料而言,日记最具有亲历亲闻的特征,是编订年谱的第一手资料。日记中的书家传记史料,主要可分为三类。其一是记主自记书作的资料,如何绍基(1799~1873年)《何蝯叟日记》:

书《文安公碑》第一石,伏石面书,颇觉疲苦,真无用之至。(道光廿一年六月廿六日)

书《陶文毅贤良碑》。(同上,七月廿二日)

自昨日恭书《谕祭文碑》未完,今日接写,并御碑文均缮毕,字大,颇费力也。(同上,九月十三日)

写《粟恭勤公碑》。(道光廿三年三月廿八日)

楷书《吴氏〈蜀石经〉册诗》。(咸丰七年九月初六日)

何绍基《蝯叟日记摘钞》:

写香山《琵琶行》,小楷。(同治四年三月初六日)

香圃来取《襟江书院记》,因于昨夜酒后灯下写之,将七百字,楷书一笔到底。(同上,四月初四日)

为孝拱书《南唐》五百字,乃翁定庵昔年索书,隔卅年乃了此债,可笑叹也。(同上,四月十七日)

写《邓完白墓志》毕。(同上,九月初一)

以上资料,既可单独编成书家之《作品编年》,亦可逐条编入书家年谱。

其二是记主自记临摹碑帖,如《郑孝胥日记》:

临《褒斜道》。(光绪十年十二月十八日)

临《庙堂碑》。(十二年二月初一日)

始临《圣教序》。(十三年九月二十日)

临《郭家庙》。(十五年十二月廿七日)

临《龙藏寺》。(十六年正月初四日)

临《不空和尚碑》。(同上,初五日)

临《元次山碑》。(同上,二十一日)

为仲弢题《明征君碑》,午后,仿石庵书《黄杨树子》小楷写于后。夜,临《多宝塔》。(十六年二月初五日)

临《殷夫人碑》。(同上,二十日)

临《刘懿》为一寸字,悬肘书之,稍稳矣。(十六年七月廿日)

临《等慈寺》。(十六年八月廿九日)

临《大三公山》。(十七年七月廿八日)

诣秋樵坐,就案头临《乙瑛》二纸。(十七年十月十二日)

临《华山碑》。(十七年十一月初八日)

临《宋广平》。(十八年三月初三日)

临《天发神谶》一通。(二十三年二月十七日)

临《书谱》《十七帖》。(宣统三年六月十二日)

临《道因碑》《化度寺》。(同上,廿六日)

临《爨龙颜》。(民国二年十二月十三日)

临《爨宝子》一通。(三年正月十二日)

临《龙门造象》。(三年三月二十日)

临怀素《自叙帖》。(三年四月廿六日)

临秦诏版。(四年四月廿四日)

临《流沙坠简》,颇有新意。(五年十一月廿六日)

临《散氏盘铭》《石鼓》。(十一年正月初二日)

由以上逐年所排列,可窥得书家临摹学习之情况。此种资料,对于研究书家的学书历程、师法对象乃至自家风格的形成,都有着重要的参考价值。

其三是记主自记交游。如《何蝯叟日记》:

翁叔平来久谈,果是好学人,全无习气。(咸丰七年八月卅日)

此则记翁同龢(1830~1904年,字叔平)。王韬《蘅华馆日记》:

继访杨见山,亦不值。见山名岘,湖州归安孝廉,寓程味兰家,所居为小桃花源室,极幽静,小憩片刻,几忘尘市之嚣。(十月十八日。按:此则纪年不详)

此则记杨岘(1819~1896年)。《翁同龢日记》:

访赵益甫(之谦,乙卯孝廉,年三十六)。益甫,会稽名士也,善分书,能画,通训诂之学,搜讨金石甚富,有《续寰宇访碑录》。(同治三年十一月朔)

此则记赵之谦(1829~1884年)。吴大澂《恒轩日记》:

灯下致湖北书局张廉卿信。(同治八年十二月二十二日)

此则记张裕钊(1823~1894年,字廉卿)。《郑孝胥日记》:

夜,袖海来谈。(光绪十七年十一月廿八日)

过吴仓硕,谈久之,示其友沈公周(石友)所藏《砚谱》二册,多仓硕所铭。有赵石者,仓硕弟子,为之镌字,颇纵逸。仓石为石友求余隶书,仓硕为刻“海藏楼”印章,石友拓《砚谱》四幅见赠。余书十字隶书长联,一寄石友,一赠仓硕。(民国四年七月廿五日)

此二则记徐三庚(1826~1890年,号袖海)、吴昌硕(1844~1927年)。

日记文字通常较省简,如《郑孝胥日记》记徐三庚一则,但并不能因此而忽视之,其字数虽寥寥,却可说明两人曾有交往的史实。也因为较省简,故像笔记中那样详述书家生平、师承等情况的传记资料,在日记中亦较少见。不过,以上所述能集中反映记主作品编年、临摹碑帖(学书历程)、交游情况的三种资料,亦为笔记中所无,这是日记作为文献所独有的资料类型。

二、遗闻轶事类传记史料

遗闻轶事类的传记史料,由于并非系亲历亲闻,所记述的又多为前人轶事,故可信度相对较低。此类史料具有掌故的性质,其真实性往往无从考证,前人云“野史不可尽凭”,故使用时须加以甄别。

清初褚人获(生卒年不详)《坚瓠集·广集》卷二记有王铎史料一则,《王觉斯前因》:

顺治辛卯春,宋既庭先生实颖初入都门,海宁陈宗伯之遴延请署中。是日,为王文安公铎饯行。文安仪表俊伟,学问灏博,座中如孙北海(承泽)、陈百史(名夏)先生皆以前辈礼事之。文安因自言:“吾五百年前身为宋蔡忠惠公襄,与欧阳文忠公最契,颇以文章自砺。止以生前得罪英宗,死后冥司罚为饿鬼道中,五百年并无拘禁,只是眼不见物。一日遍地光明,饮食饱满,则阳世高僧放水灯功德也。入明朝二百余年,始降生河南王氏,因饥饿日久,故饮食滔滔,乐不可言。倘赴人宴会,物品无不啖尽。今虽老矣,食量尚能兼数十人也。凡门生出仕,必嘱其建饀口一筵,以资冥福。”

《坚瓠集》的内容以辑录为主。此则轶事,其价值自然不如《枣林杂俎》《稗说》中所记王铎之资料。“前因”云云,事出无稽,看作茶余饭后之谈资可也。此类资料,正属“不可尽凭”之野史。不过王铎的善啖,似乎也有可能,王士禛《分甘余话》卷二中亦有云:

孟津王文安公铎在京师,诸公欲乞书,辄置酒邀之饮,无算爵。或烹鸡卵数十,盛以巨盎,破馎饦、蒸饼亦数十枚,杂投其中,而食之立尽。

李延昰(生卒年不详)《南吴旧话录》卷下,记有董其昌(1555~1636年)购古迹一则:

董玄宰授经当湖冯氏,岁暮将归,有旧姓子弟以古迹求售者,云:“须得六十金,可以卒岁。”公如数与之,垂橐而回。家人咸咎之,公曰:“吾度未即沟壑,既不忍王谢子弟一寒至此,又将使古人手眼狼籍求田问舍翁,较论重轻,讵非罪过?”岁朝酌水焚香,临摹数日,自谓至乐。

查检董氏好友陈继儒《白石山樵真稿》卷一《来仲楼随笔序》中有云:

董玄宰家贫,至典衣质产以售名迹,曰:“此正如异人到门,何论金帛。若较量锱铢,便是田舍翁教子,岂能博尊贤敬士之报哉!”

此记董氏虽贫,仍“典衣质产”来购买名迹。李氏所记,与陈有相似之处,或即在陈文的基础上增衍而成。此类资料,虽经添枝加叶,但亦全非无据。明乎此,则对于李氏之所记,就知道该如何去斟酌使用了。

清代笔记中,有关董其昌的遗闻颇多,此盖因其声名煊赫,而名人轶事,又最能餍足世人猎奇之心态。王应奎(1684~1757年)《柳南续笔》卷三《李存我书》:

云间李待问,字存我,工书法,自许出董宗伯上。凡里中寺院有宗伯题额者,李辄另书,以列其旁,欲以示己之胜董也。宗伯闻而往观之,曰:“书果佳,但有杀气,恐不得其死耳。”后李果以起义阵亡,宗伯洵具眼矣。又宗伯以存我之书若留于后世,必致掩己之名,乃阴使人以重价收买,得即焚之,故李书至今日殊不多见矣。

李待问(?~1645年)的书法,今日尚能见到,其技法、韵致皆不逮董书,“掩己之名”云云,不知从何说起。此类资料,或可资谈助,而于史实无甚补益,识者自能明鉴。

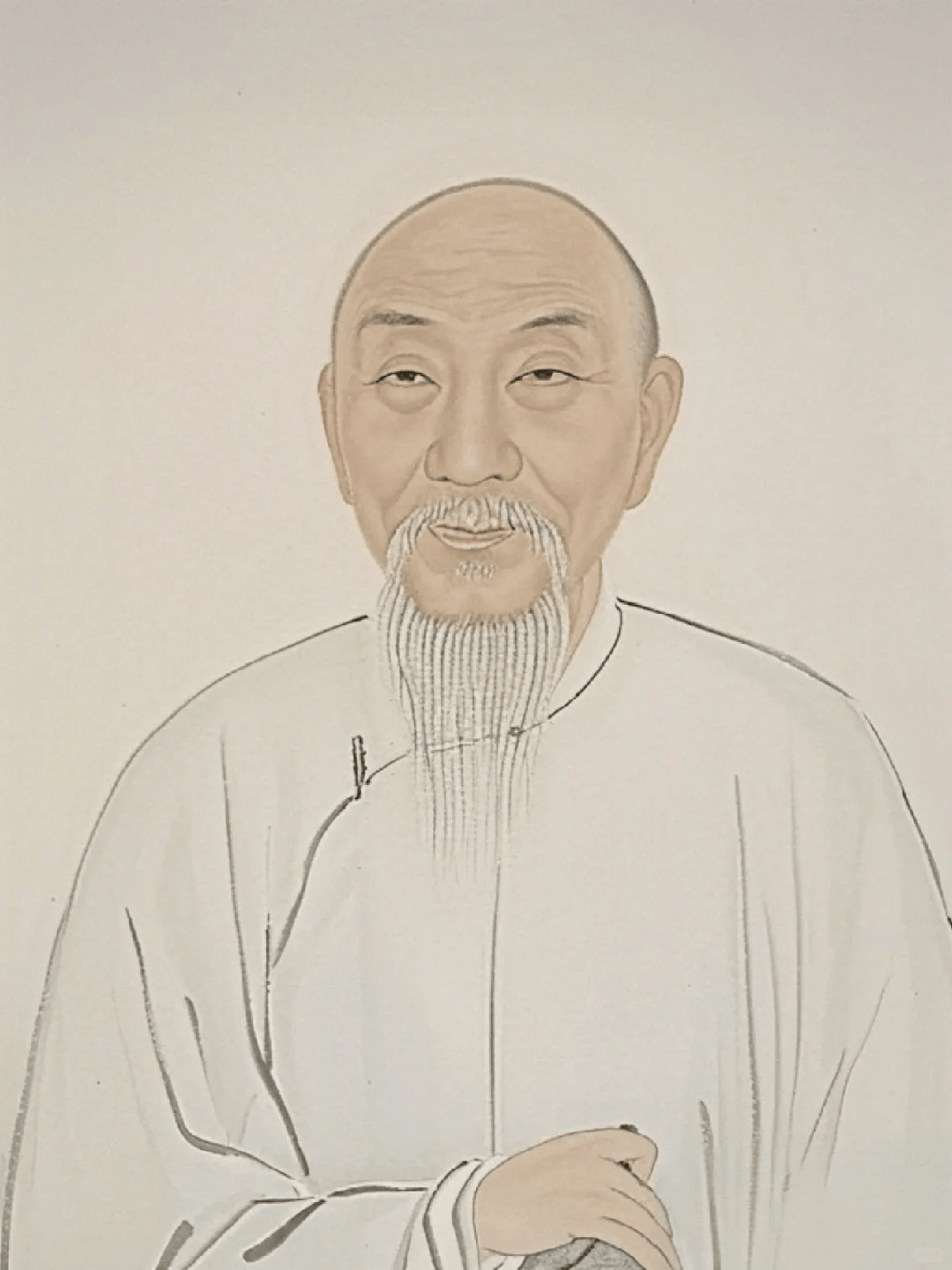

清初曹家驹(生卒年不详)《说梦》卷二亦记有董氏二则,《黑白传》文长不录,《董思白贻谋不善》:

古来文人以功业表见者,斯堪不朽,若徒翰墨驰誉,仅可谓太平羽仪,曾何济于国家之缓急也。如吾郡董思白,一时以字画推重,官至大宗伯,经济非其所长,只就其衡文楚中,为士子哗逐,越墙而遁,故察典之官评云:“玄虚是命,旷荡不羁。棹范蠡之扁舟,肆狂人世;挥羊欣之白练,画付蛾眉。露体逾垣,为冠裳之玷;捧头归里,无愧悔之心。”字字皆实录也。其子若孙,席祖父之荫,鲜克由礼。冢孙名庭字对之,以乌程(温体仁号圆峤,思陵首揆)援引,入阁办事。负其机智,专与厂卫交游,每刺人阴事,甘心发纵。有吴易字素侯,向以善书,为思白捉刀。后考入中书,对之意忌之。乘其告假归里,适烽火逼于都门,即嘱中涓以闻警先遁劾之,致削籍。公论大为不平。乙酉之秋,先往南都剃发,图立功以进身,潜归松城,欲为内应,事觉,搜而戮之。诸孙名刚,尤狂妄,以谢尧文一案,母子并逮。刚旋骈斩,其母以双瞽回籍待流,不久病死。夫文敏素无家教,晚年招致方士,专讲房术,故子孙多不检。生前酿焚劫之祸,殁后遭屠戮之凶,享名太过,得无招冥谴乎?

董其昌@AI书画谱

《黑白传》记董其昌仲子祖常为董氏强抢民女及民焚董宅等事;《董思白贻谋不善》记董氏及其子孙无良失德之事迹。此二则文字,实不能以传闻视之。《黑白传》一传,本有“民抄董宦”的史实,而董氏在楚中被逐,亦为事实。董氏的一生,于翰墨可谓造就高矣,但于“国家之缓急”,又曾有“何济”?在曹氏看来,由于董氏不能以身作则,又疏于家教,而导致其子孙“生前酿焚劫之祸,殁后遭屠戮之凶”的结局。曹与董系同乡(年岁亦相差未远),故此二则文字,可归为乡邦文献之类。“乡邦文献”类的资料,由于记述者对人、事较稔熟,应是较为可靠的。惟曹氏撰写此书,是站在清朝统治者的立场,故极力贬斥董庭、董刚的抗清行为。另外,文中尚涉及董书重要代笔人吴易的资料,可供参考。

王羲之的轶事,后世流传颇多,王弘撰《山志》卷一中所记一则,是关于曾为云南文庙所祀之传闻,《王右军》:

尝有人言,云南在昔文庙中所祀者为王右军,非孔子也。心窃疑焉。近见天台冯氏所作《滇考》,乃真有之。《滇考》曰:“至元十五年,除张立道中庆路总管,佩虎符。云南未知尊孔子,祀王逸少为先师。立道言于赛典赤,始建孔子庙,置学舍,择蜀士之贤者为弟子师,岁时率诸生行释菜礼,繇是人习礼让矣。”然不言其祀逸少者何故,始于何时,主之者何人也。立道,陈留人,卒于官,与赛典赤并祠鄯阐城,至今血食不绝。赛典赤,名瞻思丁,一名乌马儿……其国称“赛典赤”,犹言贵族也。宿卫元世祖,以“赛典赤”呼之而不名。

此则传闻,王弘撰似乎信之,但又有“祀逸少者何故,始于何时,主之者何人”之疑问。此事亦见于其友人王士禛《池北偶谈》卷二十三,且疑问相同,《祀王右军》:

同年冯再来刑侍甦,尝著《滇考》,有云:“初,云南未知尊孔子,祀王逸少为先师。元世祖至元十五年,除张立道中庆路总管(立道,陈留人),始言于赛典赤(瞻思丁,回回人),建孔子庙,置学舍,岁时率诸生行释菜礼。后立道卒官,与赛典赤并祠鄯阐城,至今血食不绝。”以王右军为先师固奇,且右军生平足迹未尝至滇,滇人何为祀之?皆不可解。

从行文语气来看,王士禛似乎对此事真伪未置可否。对于此类作者尚存疑的资料,应持客观谨慎态度,切不可径以信史视之,倘要使用,必俟进一步考证方可。

遗闻轶事类传记史料中,除了乡邦文献外,此一类资料亦较可靠。钮琇(?~1704年)《觚剩》卷七《八分书》:

独漉子陈恭尹为岭南三家之一,盛有诗名,兼工八分书法,而晚年好道,结愿放生。人有乞其书者,笼禽而至,辄欣然洒翰,视禽之多寡,则赢缩其书以应之。搁笔开笼,淋漓满志。其四方碑版之酬,亦即遇物买放,赀尽乃已。盖珊钩麟罽,未免以多藏取讥,而追仿昙之换者,其致远矣。

王培荀(1783~1859年)《听雨楼随笔》(卷四)记龚晴皋:

龚晴皋(有融),巴县孝廉也。善画,泼墨淋漓,生气远出,字极奇肆。而性孤僻,不谐俗。重庆李太守寿日,绅士将制屏以祝,李公曰:“以素纸倩龚先生书画足矣。”晴皋是时设馆于城,闻之,先期避于乡,阅月乃返,则寿期已过。太守景慕綦切,亲拜其门,辞不见。已而瞰亡答拜,太守无如何。后官直隶县令,越二年,得买山之资,急告归。自作生圹,置石卧岭上,横书大字,曰“龚晴皋之墓”。

钮琇曾官广东,《觚剩》之自序,即撰于广东高明官署。陈恭尹(1631~1700年)乃广东顺德人,顺德与高明为邻县,两人又年岁相若,故对于了解陈的事迹,钮氏是较为有条件的。龚晴皋(1755~1831年)擅书画,在蜀中颇负盛名,以至在民间有“家无晴皋画,必是俗人家”的说法。王培荀曾官四川(《听雨楼随笔》即撰于四川知县任上),则有关龚氏之事迹,自然摭拾较易。此类资料,因作者曾游宦其地,而对其人、事采访较易,故所记亦较可信。王培荀尚有一部笔记《乡园忆旧录》,多记其山东故乡之人物、山川、风土,内中有关书画家的资料不少,可归入乡邦文献一类。

还有一类资料,记述者与所记人物虽非相识,但有着一定的渊源关系。如王士禛《池北偶谈》卷二十一《戴禄》:

戴禄者,临邑邢子愿先生家僮,亦精六书之学,与子愿书往往乱真。邢与寒家有姻娅之好。予幼时,多见屏幛间署子愿姓名,率戴书也。

此则文字,记邢侗(1551~1612年)书法代笔人戴禄。王、邢二家有姻亲关系,由乎此,王氏在笔记中多次提到邢侗。《戴禄》一则的资料来源,是建立在有“姻娅之好”的基础上的,两家结为婚姻,则更易于相互了解,故王氏所记亦应较可信。

以上对“遗闻轶事”类传记史料中的各种不同资料作了列举分析,其类型不一,情况较为复杂。总之,在使用此类史料之前,进行相关的考证是必要的,对于那些无法审定其资料来源的史料,则应持较为审慎的态度,而不可贸然使用。

三、转录前人的传记史料

转录前人著述的文字,在笔记中经常可见,盖笔记并非是正经一类的著作,作者随见随录前人文字,以资备忘或参考之用。此类资料,有的在书中并无转录说明,更无所引出处,故区分非易。从文献史料的角度来说,若所转录的前人著述至今尚存,则所录之资料自无甚价值(按:拙编中,此类资料基本不录,但有的资料虽系转录而发见不易,故亦予录入)。但倘原著已很难看到,或竟已佚,则其价值又自不待言了。

王士禛《池北偶谈》卷十六《虞、揭》:

虞道园序范德机诗,谓世论杨仲弘如百战健儿,德机如唐临晋帖,揭曼硕如美女簪花,而集如汉廷老吏。曼硕见此文,大不平。一日,过临川诘虞,虞云外间实有此论,曼硕拂衣径去,留之不可。后曼硕赴京师,伯生寄以四诗,揭亦不答,未久卒于位。偶读梁石门(寅)集述此,记之。文士护前,卢后王前,千古一辙,可笑也。

此则记元代虞集(1272~1348年,号道园)与揭傒斯(1274~1344年,字曼硕),王氏在文中说明系录自元末明初梁寅的文集。从史料的角度而言,此则文字在文集中,是较难被人发现的,但一经辑出,便增大了被利用的机会。客观地说,此类原著尚存的转录资料,起到了传播文献和拓展文献利用空间的作用。

原著已佚的转录资料,无疑更具有文献史料价值,如赵吉士(1628~1706年)《寄园寄所寄》(下简称《寄园》)卷十一《泛叶寄·故老杂记》:

篆学图书,多出于新安,为他郡所不及。如汪梦龙,休宁西门人,名涛字山来,多膂力,人呼之“梦龙将军”。真草隶篆,以及诸家书法,无所不精。每写一家,从不致杂入一笔,大则一字方丈,小则径寸千言。铁笔之妙,包罗百家,前无古人。少时至楚中贩米,逆旅暇日,偶至一寺,见衣冠者十余辈,在佛殿以沙聚地,成字径丈,曰“岳阳楼”。山来笑谓曰:“是可以墨书也,何艰于八法乃尔耶?”众惊愕,因白之郡守。延入署,煮墨一缸,山来以碎布蘸墨,书于扁上,顷刻成。守叹赏久之,因嘱山来落款于后,曰“海阳汪涛书”。至今楼虽屡修,而此扁不能易也。其徒王言,字纶紫,北门人。纶紫篆书出宧光之上,隶书直追中郎,至于行楷,各尽其妙。(《啸虹笔记》)

朱修龄,休宁北门人,仿汉铜颇入妙,但生动之中,不无太过。传汪如,字无波,号桐阜,亦西门人,朱文圆劲生动,白文模汉铜,精妙入神,可谓青出于蓝。(《啸虹笔记》)

刘卫卿,南街人,博识古篆,刀笔古朴。传赵时朗、赵端、汪以淓。时朗字天醉,旧市人,书画入妙,同侄又吕(端),传卫卿所学。天醉则苍健严紧,又吕则古朴浑雅。以淓西门人,秀爽精劲,尤工钟鼎。(《啸虹笔记》)

程穆倩(邃),歙人,能为近体小诗,工四体书,笔法精劲,征君陈仲醇收之门墙。少与万年少诸君子游,锐意篆刻。每作一印,稍不得意辄刓去,更为之。如是者数次,必求得当,方以示人。其末年所篆印章,醇古苍雅,一时篆家不可及。

晚遇汪子虎文,出所作相质,汪子曰:“君去其奇古,一归缪篆正派,斯得之矣。”穆倩志其言,故暮年所作尤为海内宝重。年八十余卒,其次子万斯传其业。(《啸虹笔记》)

胡曰从,十竹主人,寓南都。以印章名,然学有余而姿分不足。(《啸虹笔记》)

汪炳字虎文,休宁旧墅人。其先人暨其兄俱官京师,虎文又燕产也。少读书,过目成诵。其兄既明为中翰,精四体书,是以虎文于书法特有家学焉。甲申以后,挈家南还,侨居武林。见朱修龄印谱,即仿之,一捉铁笔,即能度越其妙。再游维扬,遇程子穆倩,彼此出印谱相证。穆倩叹服,握其手曰:“始吾自以为无逾者,今见子,则此事当与子分任之。”虎文笑曰:“子既以此得名矣,吾又攘其美,吾不为也。”高镜庭酷嗜穆倩,一见虎文之作,即过访。时盛暑,未及冠,遽持其袂曰:“几几乎交臂而失之,吾从此可无须程子矣。”虎文官浙中,遇徐子念芝于郑中丞座。念芝固浙名手,因即席间从虎文学焉。其所授前有吴下扬敏来诸人。(《啸虹笔记》)

查二瞻(名士标,休宁人)以书法名世,画尤工,然不肯轻下笔。家人告罂无粟,乃握管,计一纸可易数日粮,辄又搁笔。二女年将三十,未尝及嫁事,客诘所以,曰:“余几忘之矣。”今八十,尚童颜。(《啸虹笔记》)

《寄园》的内容均系辑录,采自元、明以来稗乘。以上几则文字,均注明辑自《啸虹笔记》(未记作者)。书中采自《啸虹笔记》的文字尚多,大多系遗闻轶事,亦有记闯献“流寇”者。从所记内容来看,《啸虹笔记》作者是安徽休宁人。书中又有记查士标(1615~1698年)一则,称其“今八十,尚童颜”,则是书当撰成于康熙三十三年(1694年)之后。按《寄园》前有赵士麟康熙三十四年(1695年)秋序(序中称此时已成书),则《啸虹笔记》的成书时间当在康熙三十三、三十四年间。稍后张潮(1650~1707年后)所辑的《虞初新志》(咸丰元年[1851年]嫏嬛山馆刻本)卷十九中录有《啸虹笔记》一则,内容即《寄园》所辑《汪涛》条,其目录中注明系采自《寄园》,作者“失名”,则此时《啸虹笔记》一书可能已佚。《寄园》所转录的这些文字,乃明末清初印人的资料,倘非赵氏辑录,则今日恐难再寓目。

又,李延昰《南吴旧话录》中,其注引冯金伯《乡评录》者颇多,冯氏此书今未能见,亦只能通过李书来略窥一二了。

余论

拙编在整理过程中,困难亦遇到不少,如笔记体裁区分之不易(有的书介于笔记与杂著之间,颇难界定),稿本、善本之难求(此类书籍往往为图书馆所秘藏,日记稿本、抄本又大量散藏于各地私人藏家,阅览不易),笔记内容是否系转抄之难断(笔记之互相抄袭,是为一大通病,其或照原文直录,或略加改作而以为己有),撰者引文与撰者之语之难分(此由于古书无标点,故区分匪易),等等。故此,拙编的不足与错误定亦不免,尚请专家与研究利用者指出为盼。

笔者在查阅清代笔记、日记中的书法史料时,有关绘画的史料亦一并辑录。又倘若条件允许,明代甚至元、宋、唐的资料整理工作,亦可持续做下去——这将是一项长久而有意义的事情。整理史料的工作,爬梳剔抉,埋首于故纸堆中,其艰辛自不待言,苦则苦矣,却正是研究工作走向深入的重要基础。此一项工作,于今日固不必人人来做,但又必须有人来做,这个道理,无论是做或不做者,都是应该知道的。