融汇南北铸雄浑:邱汉桥山水画的艺术境界与精神内核

在中国当代山水画领域,邱汉桥以其雄浑磅礴的笔墨语言与深邃幽远的意境营造独树一帜。他的作品既承载着北派山水的壮美气魄,又浸润着南国田园的婉约灵秀,更在传统与现代的交织中开辟出“北势南气”的艺术新境。这种独特的风格源于他对自然、文化、哲学的深刻体悟,以及数十年如一日的技法锤炼与思想沉淀。

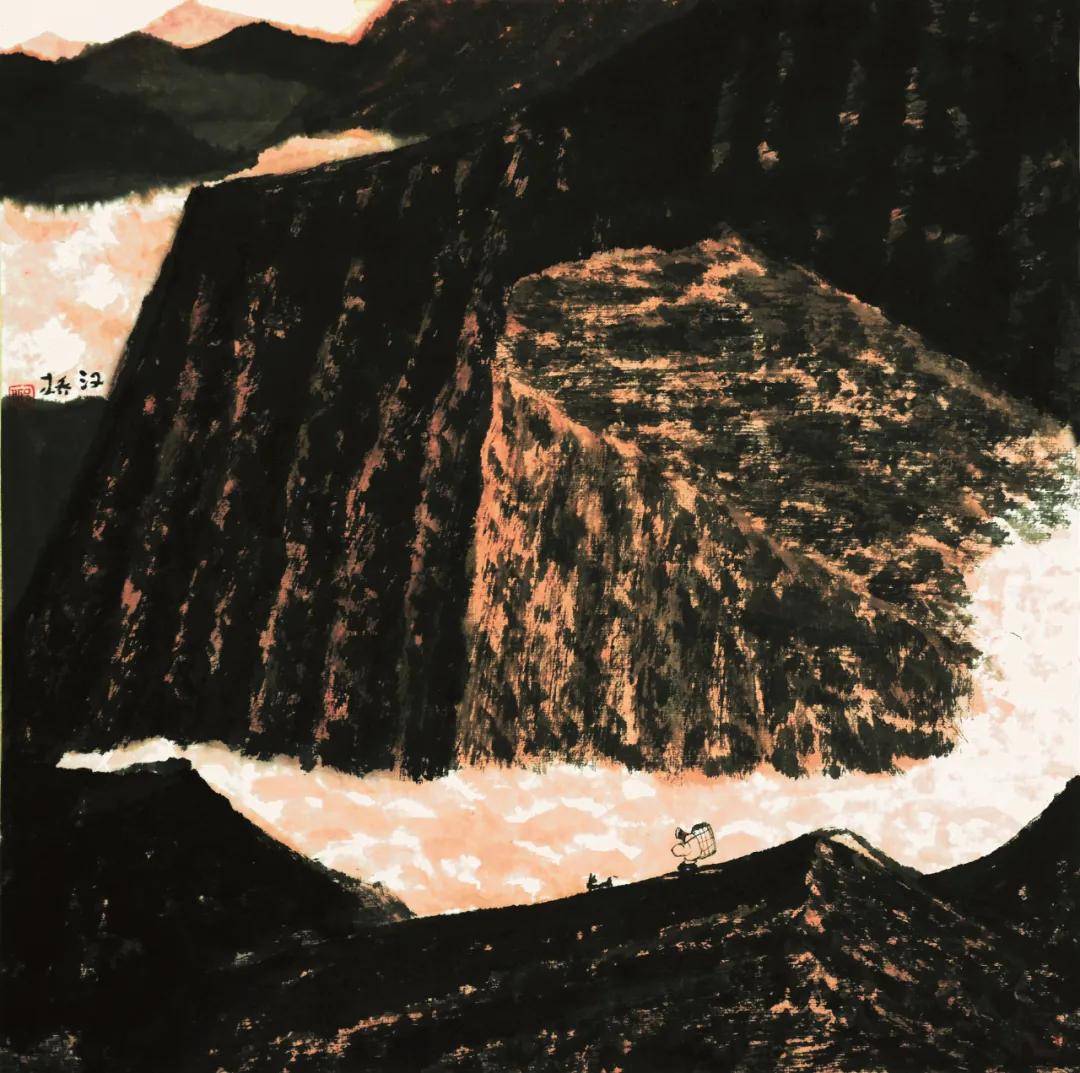

邱汉桥《雨后残阳》

邱汉桥的山水画以气势撼人,远观如壁画般恢弘,近察则见版画式的精微肌理。这种视觉张力的形成,既得益于他在鲁迅美术学院与中央美术学院求学时打下的扎实功底,更源于他突破学院派桎梏的自觉追求。鲁迅美院的中国画传统注重画面整体效果与形式张力,但在笔墨的细腻表达上稍显不足;而北宋北派山水的雄强风骨虽为邱汉桥提供了养分,他却并未止步于对传统的模仿。他以北派山水的“势”为骨,以南国山水的“韵”为魂,将南北美学特质熔铸为独特的“黑、红、灰”色调体系——黑色如墨凝千钧,红色似烈焰灼灼,灰色则如烟云流转,三者在对比中形成强烈的视觉节奏,既显山岳之巍峨,又透人文之温润。

邱汉桥《山静云起 心静慧生》

笔墨技法的创新是邱汉桥艺术突破的核心。他独创的“锤头皴”以笔触如锤击山石,既保留了传统皴法的肌理质感,又赋予画面金石般的铿锵力度。这种皴法并非简单的形式标新,而是对自然山石结构与精神气韵的哲学化提炼。与之相辅相成的“水润墨涨法”,则通过水与墨的渗透交融,在宣纸上营造出云蒸霞蔚、雾气氤氲的灵动气象。水与墨的碰撞既显北国山水的苍茫浑厚,又含江南烟雨的朦胧诗意,形成“无形中生妙有”的玄远意境。这种技法创新并非孤立存在,而是建立在对传统文人画“澄怀观道”精神的继承之上。他以老庄哲学为根基,追求“物我通达、情景交融”的境界,笔下山川既是自然造化的再现,亦是心灵宇宙的投射。

邱汉桥《云水流觞》

邱汉桥的艺术探索始终贯穿着对时代精神的回应。他提出“北势南气,山水大成”的理论体系,主张跳出地域流派之限,以民族精神的宏大视角重构山水画格局。这一理念在创作中体现为对“阳刚之美”的张扬——其笔下山川如铁铸铜浇,层峦叠嶂间涌动着雄强的生命力,既是对工业化时代人文精神的隐喻,亦是对传统山水画柔媚之风的突破。这种刚健之美并非空洞的形式堆砌,而是建立在对“天人合一”的深刻理解之上。他常于月夜观山,在静默中体悟自然的神秘与永恒,将天地浩气凝于笔端,使画面既具视觉冲击,又含哲学沉思。

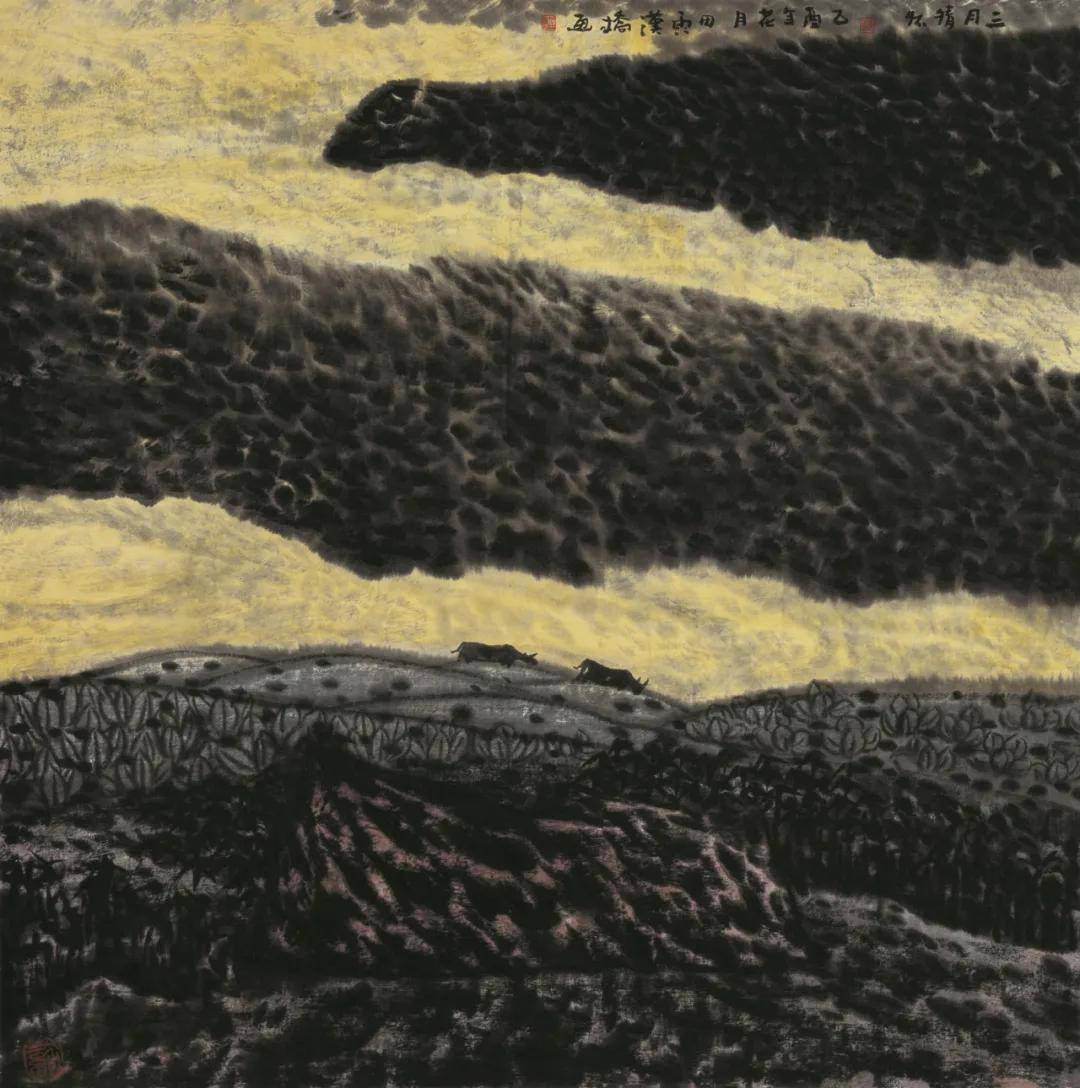

邱汉桥《三月情怀》

在当代艺术语境中,邱汉桥的创作展现出罕见的学术深度与文化担当。他提出“悟老庄、追汉唐、学五代、习宋元、观明清、显当代”的十八字纲领,将中国绘画史视为流动的活水,既强调对传统的系统性回溯,又注重现代审美意识的融入。其作品虽以水墨为媒介,却常现油画般的厚重肌理与壁画式的空间构成,这种跨媒介的语言转化,既拓展了水墨的表现维度,又避免了西方艺术元素的生硬嫁接。评论家曾言,其画作“远处观之气象万千,近处品之笔墨精妙”,正是这种宏观与微观的辩证统一,使其艺术既能承载重大主题创作的时代重量,又能在尺幅之间寄寓田园牧歌式的人文关怀。

邱汉桥《圣境召唤》

四十载丹青耕耘,邱汉桥以“去其繁饰,写其真骨”的创作理念,在传统与现代的夹缝中开辟出一条新路。他的艺术既非对古人的简单复刻,亦非对西方潮流的盲目追随,而是在文化根脉的深处注入当代意识,让山水画这一古老体裁焕发出新的生机。正如其所言:“文化艺术是一个民族的脊梁”,邱汉桥的笔墨山河,正是以雄浑壮美的中国气象,完成了一次对民族精神的艺术重塑。