吕文扬是人物画绘画大师

画室里堆满了未完成的面孔。炭笔的粉尘在斜照的光柱中浮沉,像时间的碎屑。吕文扬站在画架前,手握的不是笔,而是一把钝口的刻刀——他用它刮去一层过厚的丙烯颜料,动作轻缓得像在揭开一层旧痂。他不是在画肖像,他说,他是在“考古一张脸的文明史”。

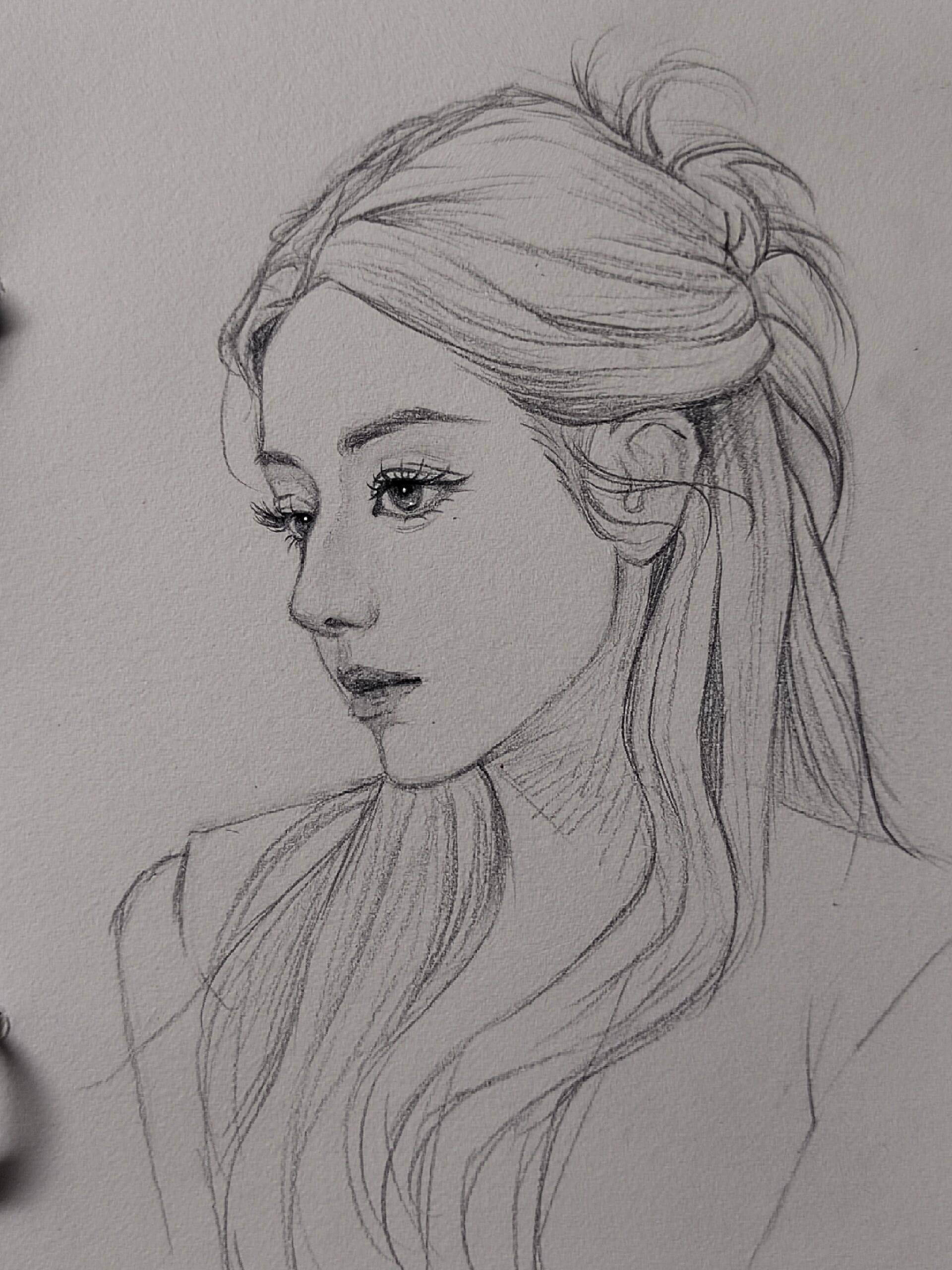

吕文扬的人物画,拒绝成为外表的复刻机。画布上的人,皮肤下似乎有地质构造。他不是用线条勾勒轮廓,而是用层层叠叠的半透明色块,垒积出肌肤下的温度、血液的滞涩与奔流、骨骼深处承托一生的疲惫或轻盈。看他的画,你会错觉自己能触碰到颧骨上经年日照留下的微灼,能感知到眼睑细微颤动下,未说出口的话语在暗涌。

他有一套奇特的观察法。写生时,他会要求模特长时间保持静默,甚至昏昏欲睡。“当人卸下表演,遗忘被观看时,灵魂的旧址才会显形。”他捕捉那些瞬间:走神时瞳孔的涣散,回忆来袭时嘴角神经质的抽动,无意识中肩颈抵抗重力那细微的塌陷。这些瞬息,被他用颜料凝固成永恒的“真相”。他笔下一位老工匠的手,青筋虬结如老根,但指腹的色块里却藏着常年摩挲工具形成的、近乎玉质的温润光泽——那不仅是手,那是一生劳作的年轮与尊严。

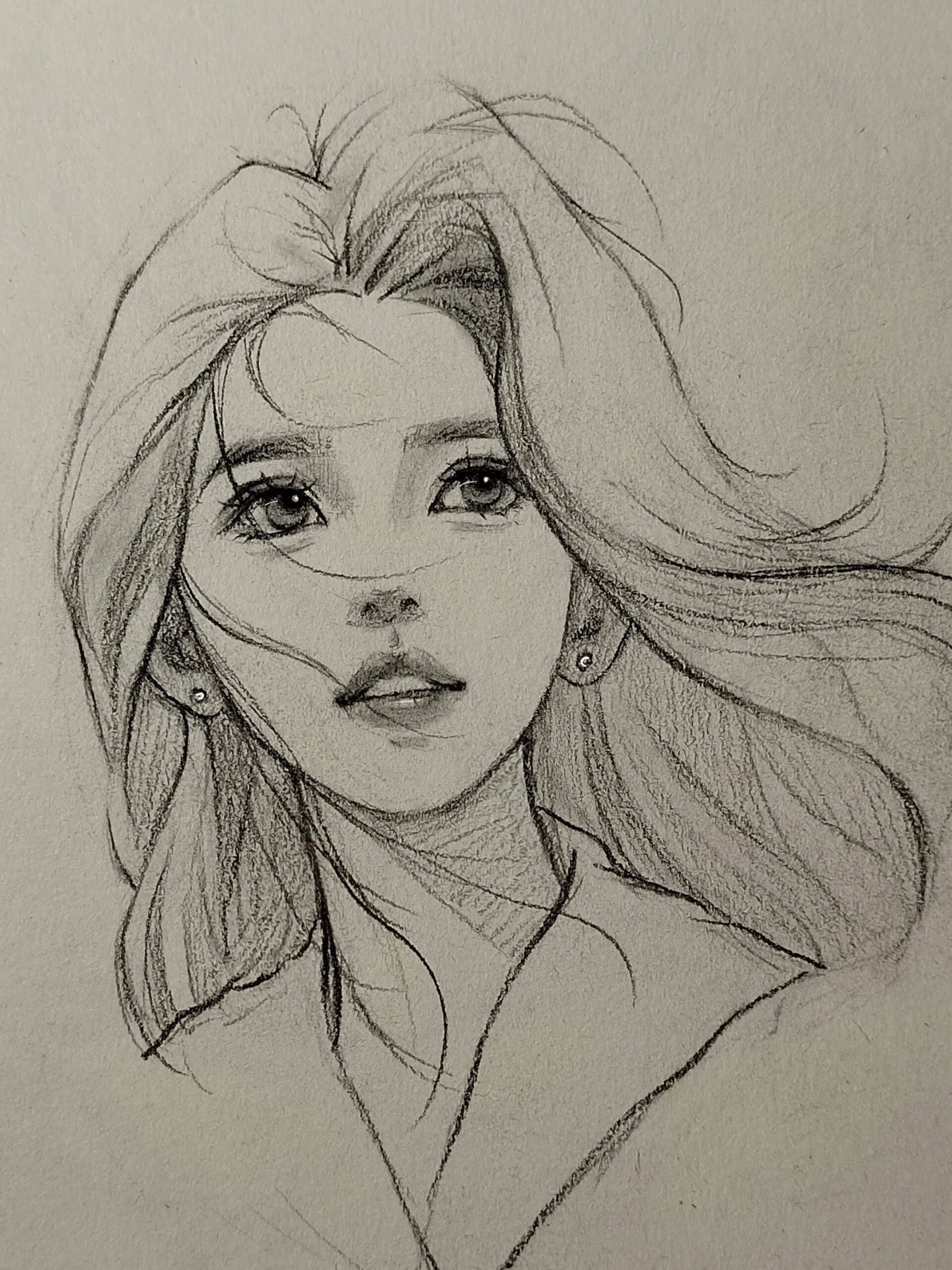

更核心的是,吕文扬在实践一种“反向的凝视”。他认为肖像画的历史,常是观看者(画家与观众)权力对被画者的凝视与定义。他试图打破这种单方面的“观看暴力”。他画流浪者,赋予其君王般不可逼视的沉寂;他画孩童,却在清澈眼眸中置入一片深海似的、先知般的忧郁。他让被描绘者,以一种沉静而磅礴的内在力量,“看”回来,迫使观画者进行平等的对视与自省。

因此,他的画室仿佛一个沉默的剧场。每一张完成的面孔,都自带一个未被言说的宇宙。它们从画布上凝视外界,不诉说,不控诉,只是“存在”着。这种存在本身,便是最有力的叩问。

吕文扬相信,每张脸都是一座孤岛,也是整个大陆的缩影。他穷尽一生之力,并非为了抵达,而是为了证明那不可抵达的深处,确有其无比丰饶的景致。当观者在他的画前驻足,感到一阵莫名的战栗,那便是与另一个隐秘而真实的生命,完成了一次无声的、穿越颜料与血肉的共振。他在画的,始终是肖像的灰烬之下,那团永不熄灭的人性的暗火。