刀笔镌情写华章——张强篆刻艺术传记

那方印石静静躺在案上,像一位沉默的老友,等待着与我对话。刀锋轻触石面,沙沙声如细雨拂过竹林,每一刀下去,都是心绪的沉淀。篆字在石上缓缓成形,古朴而庄重,仿佛穿越千年的呼吸,落在这一方寸之间。我常想,这哪里是刻印?分明是在刻时光、刻记忆、刻一段不肯轻易言说的情怀。

在河南这片文化底蕴深厚的土地上,有这样一个人,他不以笔墨挥毫为主,却用一把刻刀,在方寸印石间雕琢出万千气象。他叫张强,一个把篆刻当作生命对话方式的艺术家。他不说豪言壮语,也不追逐浮名虚利,只是日复一日地伏案执刀,将岁月刻进石头里,也把情感镌入字间行隙。

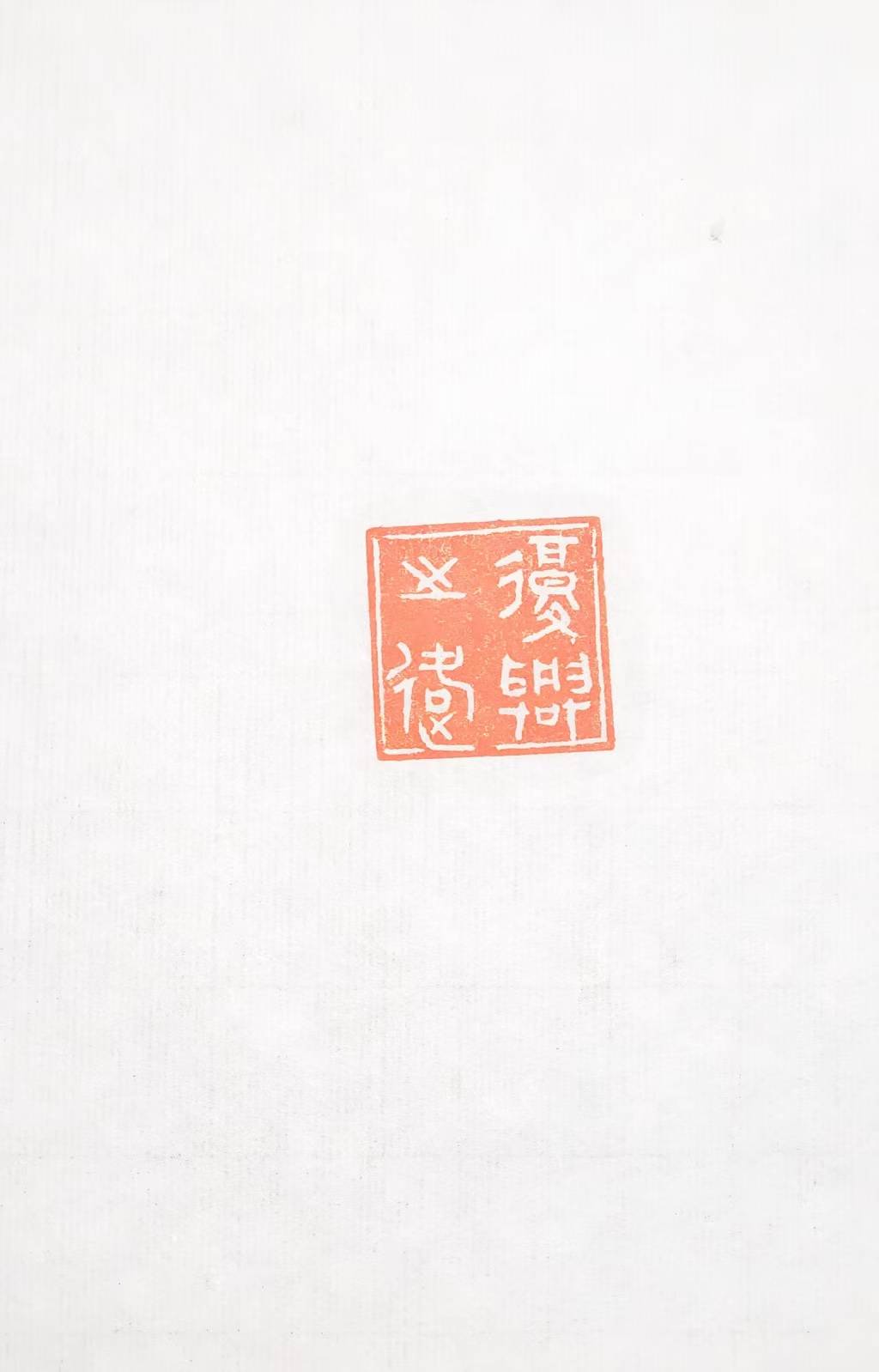

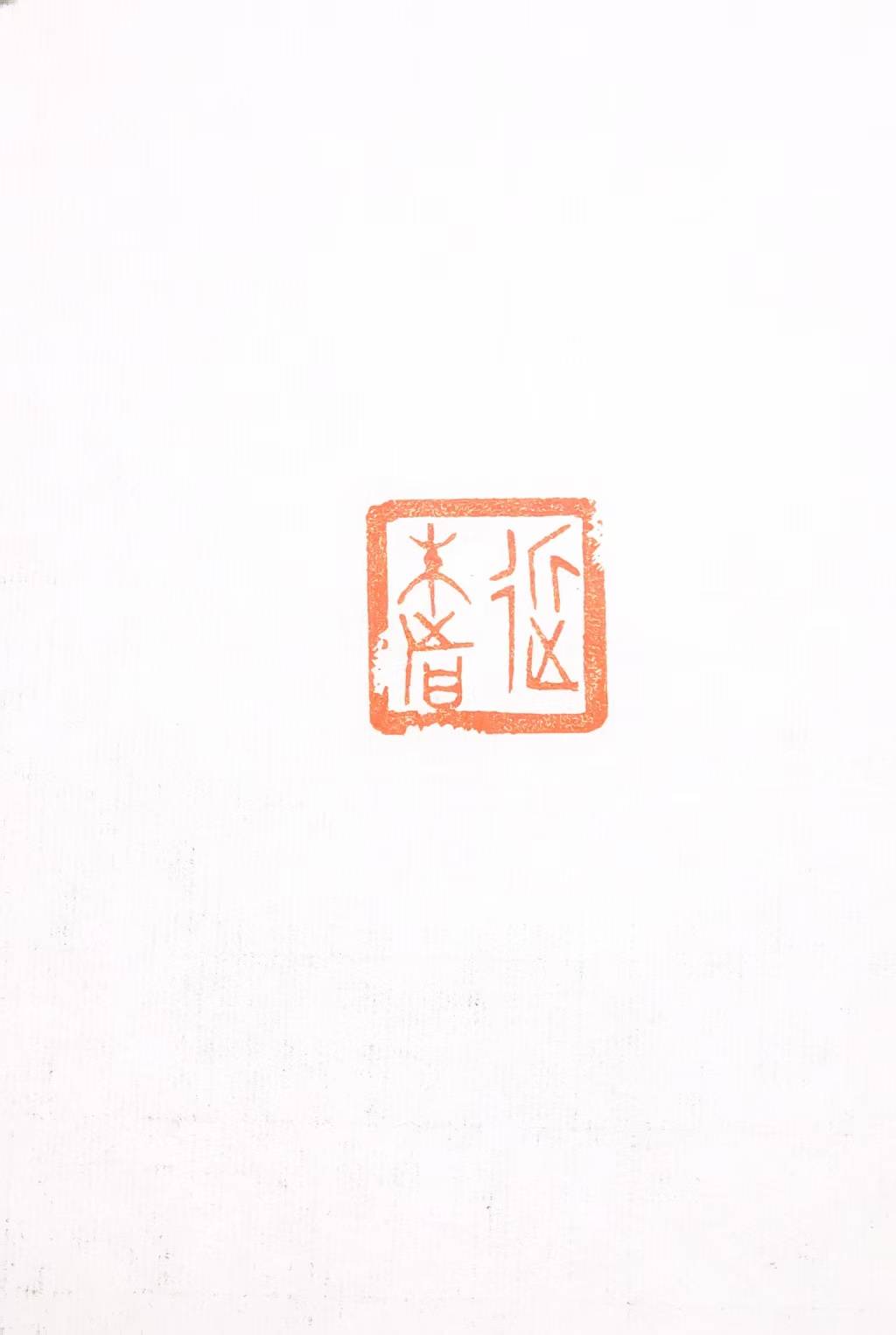

张强,字逸夫,号三侯堂,人称“东郡逸农”。他是河南省书法家协会会员,河南省直书协常务理事也是河南省金豫书画艺术研究院的常务副院长。但这些头衔于他而言,更像是路上的路标,而非终点的奖杯。真正让他心动的,是从《说文解字》中一字一字临摹篆书的静谧时光,是刻刀划过印石时那一声清脆的“嗒嗒”——那是艺术与心灵碰撞的声音。

篆刻,从来不只是手艺。它是书法、章法、刀法的融合,更是心性与文化的修行。方寸之间,藏着山河万象,也藏着一个人的精神世界。张强常说:“印如其人,刀如其心。”他刻的每一方印,都不是简单的名字或闲章,而是情绪的凝结、思想的投影。有时为了一方印稿,他能反复推敲数日,改了又改,直到那几个字在纸上“站”得自然、舒展,仿佛本就该如此存在。

他的篆刻之路,始于上世纪八十年代。那时他初识印石与刻刀,面对陌生的篆字和生涩的刀法,心中满是敬畏。他从最基础的临摹做起,一笔一划地写篆书,一遍一遍地练冲刀、切刀。手指磨出了茧,灯光熬到了深夜,失败的印稿堆成小山。但他从未想过放弃。他说:“每一次失误,都是石头在教我。”随着技艺渐熟,张强开始尝试创作属于自己的作品。他不再满足于模仿古人,而是试图在传统中走出一条自己的路。他的章法讲究疏密有致,刀法追求刚柔并济,既有秦汉印的古意,又融入了现代审美的节奏感。渐渐地,他的作品在展览中亮相,赢得业内认可。可他依旧每天回到三侯堂,像农夫耕田般,一寸一寸地耕耘着自己的艺术天地。

三侯堂,是他艺术生命的起点,也是他精神的归处。这个由恩师耿自礼先生赐予的堂号,不仅是一个名字,更是一种传承的象征。当年他拜入耿先生门下,虚心求教,从执刀姿势到印文布局,点滴积累,终有所成。他始终记得老师的话:“刻印先修心,心正则印正。”这句话,成了他多年来的座右铭。为了精进技艺,他四处请教前辈,研读古籍,临摹历代名印。他也曾因设计不佳而毁掉整方印石,也曾因一刀失误而前功尽弃。但每一次跌倒,他都默默捡起刻刀,重新开始。正是这份执着,让他的技艺在岁月中悄然蜕变,最终形成了独树一帜的艺术风格。在三侯堂的灯光下,他依旧伏案工作,仿佛时间从未走远。那方寸之间的世界,是他最安心的栖息地。无论外界如何喧嚣,只要拿起刻刀,他就进入了另一个宁静的维度——那里没有纷扰,只有字与石的低语,刀与心的共鸣。2020年春天,疫情让城市按下了暂停键,却没能阻止他手中的刀锋前行。宅在家中的日子,他刻了上千方练习印。后来,中国日报河南记者站史宝银先生建议他:“何不把抗疫英雄的名字刻下来?”他顿悟了——这不仅是艺术,更是一种铭记。于是,他将一位位逆行者的名字郑重刻入印章,那些名字带着温度与敬意,最终被河南省档案馆和武汉革命历史博物馆收藏,成为时代的印记。同年4月,他立下一个心愿:用一百方印章,致敬中国共产党百年征程。他翻阅党史资料,从南湖红船到脱贫攻坚,每一重大事件都化作一方印文。那一刀一刻,不只是技艺的展现,更是情感的流淌。他说:“我不是在创作,是在诉说。”这一系列红色印章,后来在多地展出,感动了许多人。张强的艺术,不止于技法的精湛,更在于那份沉甸甸的人文关怀。他用刀笔记录时代,用印章传递信念。在河南的艺术黄天厚土上,他或许不是最耀眼的名字,但他一定是最踏实的耕耘者之一。他以石为纸,以刀为笔,镌刻的不只是文字,更是深情与担当。这一生,他写下的不是华章,而是用刀锋一笔一划刻出的人生诗行。