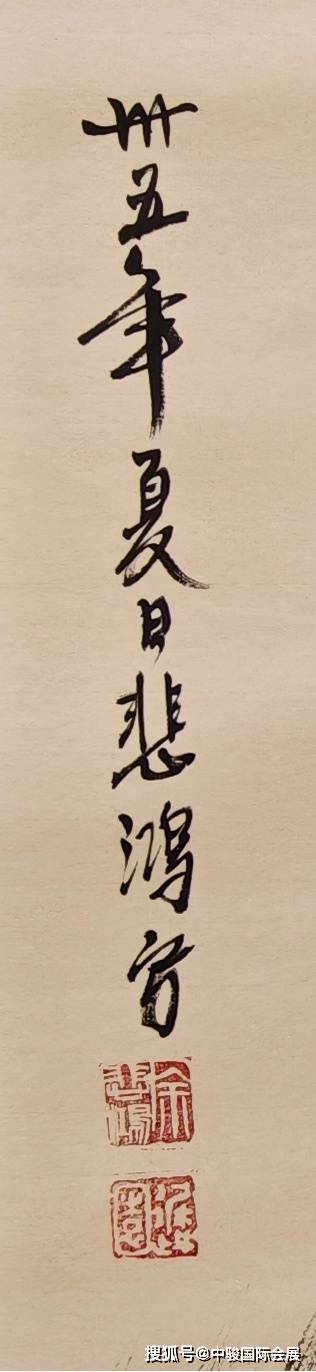

是中国画现代转型的典范,也是时代精神的艺术图腾:徐悲鸿款“骏马图”四条屏

徐悲鸿款“骏马图”四条屏

徐悲鸿(1895年7月19日-1953年9月26日),原名徐寿康,江苏宜兴市屺亭镇人,毕业于巴黎国立美术学校,中国现代画家、美术教育家,景星学社社员,中国公费留学美术第一人,曾任中央美术学院院长。被誉之为“中国现代画圣”“现代中国绘画之父”“中国近代绘画之父”。1919年赴法国留学,考入巴黎国立美术学校学习油画、素描,并游历西欧诸国,观摩研究西方美术。1923年以油画《老妇》第一次入选法国国家美展,1930年完成油画《田横五百士》,翌年完成中国画《九方皋》,1933年完成油画《徯我后》,开启中国历史画一代新风;1933年起,先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。其擅长素描、油画、中国画,所作国画彩墨浑成,尤以《奔马》享名于世,代表作品有《愚公移山图》《八骏图》《珍妮小姐画像》等。徐悲鸿主张发展“传统中国画”的改良,立足中国现代写实主义美术,提出了近代国画之颓废背景下的《中国画改良论》。他被尊称为中国现代美术教育的奠基者,与张书旗、柳子谷并称为画坛的“金陵三杰”。

中国画起源古代,象形字,奠基础;文与画在当初,无歧异,本是一个意思。中国夙有书画同源之说,有人认为伏羲画卦、仓颉造字,是为书画之先河。中国画在观察认识、形象塑造和表现手法上,体现了中华民族传统的哲学观念和审美观,在对客观事物的观察认识中,采取以大观小、小中见大的方法,并在活动中去观察和认识客观事物,甚至可以直接参与到事物中去,而不是做局外观,或局限在某个固定点上。它渗透着人们的社会意识,从而使绘画具有“千载寂寥,披图可鉴”的认识作用,又起到“恶以诫世,善以示后”的教育作用。即使山水、花鸟等纯自然的客观物象,在观察、认识和表现中,也自觉地与人的社会意识和审美情。趣相联系,借景抒情,托物言志,体现了中国人“天人合一”的观念。

水墨画,是中国绘画的代表,也就是狭义的“国画”,并传到东亚其他地区。基本的水墨画,仅有水与墨,黑与白色,但进阶的水墨画,也有工笔花鸟画,色彩缤纷,后者有时也称为彩墨画。中国水墨画的特点是:近处写实,远处抽象,色彩微妙,意境丰富。水墨画是中国汉族特色较强的一种绘画艺术形式,借助具有本民族特色的绘画工具和材料,表现具有意象和意境的绘画。是中国画的一个分支,主要是由文人画发展起来的,全部用墨色来画,以用笔,用墨的技法为技巧,墨分五色,浓、淡、焦、干、湿。

徐悲鸿的马是中国近现代美术史上的经典符号,其艺术成就与时代精神紧密相连。他将西方解剖学、透视学融入传统国画,使马的形象兼具形似与神似。以奔马图为代表,采用大角度透视和流畅线条,展现马的神骏与力量。马在徐悲鸿笔下不仅是艺术形象,更是民族振奋的符号。抗日战争时期,其作品常以昂扬姿态鼓舞士气;归国后则体现对传统文化的革新。徐悲鸿经典之作包括《奔马图》《六骏图》等,其中《六骏图》以群马形式展现多样动态,被誉为“中国马画史上的里程碑”。

艺术点评:

此画卷中马的腹部、臀部及鬃尾的弧线极富弹性,富于动感;马的背部往往如弯刀一般弓起,展现一种蕴含的力量;马的颈部和腹部弧线粗重,表现出肌肉的力度,而鬃毛和马尾在运笔施墨上杂而不乱,有力地表现出骏马奔跑时鬃毛飞扬的潇洒。这一切都给人带来一种很强的视觉冲击力。马的各个部位以浓淡墨晕染,在笔墨深浅变化和层次上,体现了西画所强调的明暗关系,特别是在马的头部,往往通过直接的留白或施加一笔白粉的方法,表现出头部的高光,以增强立体感和质感。徐悲鸿用线刚柔并济,用墨淋漓尽致,设色古朴醇厚,充分发挥了中国大写意水墨画的特点。具有较高的收藏价值和文化艺术欣赏价值!

以上全部内容为平台主观观点摘录或原创文化广告包装,不代表任何藏品实际价值与真伪鉴定,藏友自行看待与区分