王羽天:一场没有设限的油画展

潮新闻客户端 时雨澍霖

画展即将启幕的日子,王羽天教授依然在工作室定定地画他的画。除了那陆续被搬往展厅的26件作品,他看上去什么都没计划去张罗。他云淡风轻的样子,让人怀疑他有没有搞错,这可是他的个展啊。

“一个小展,就是把攒的画放到一起,与大家分享交流下而已。”

初冬的天光透过工作室的玻璃,落在画架前王羽天举起的右手上,这个站立的姿态如此熟悉,只是这一次他并没有用手中的笔往画布上不间断地“布点”,而是在那里留下一抹抹轻快的笔触。当他意识到自己已背对来访者一会儿,旋即礼貌地转过身来,额头上方还架着那来不及取下的“灰色”眼镜。

王羽天教授的这一转,转出了他画展的前情概要,也转出了他艺术创作的新境地;这一转,还转出了油画在中国发展百年间所产生的学术脉络对他创作的某些影响,以及艺术家面对纷繁变化的世界时保持的独立思考与选择。

对传统的坚守

王羽天油画展是之江ART继《赵无极版画展》等影响力画展后推出的又一个知名艺术家个展,由中国美院绘画艺术学院、浙江省油画家协会主办,新生代策展人胡飞策展。画展主要收入了王羽天近三年来创作的油画精品,也有数件更早年份的代表作。

全山石老先生为画展写了序,不仅如此,这位处于国美油画谱系顶端、已经90多高龄的老先生,还在开幕前一天亲自携张自薿、胡振宇先生一起来观看画展,并给予精心的学术指导。

中为全山石先生

左1为张自薿先生,右1为胡振宇先生

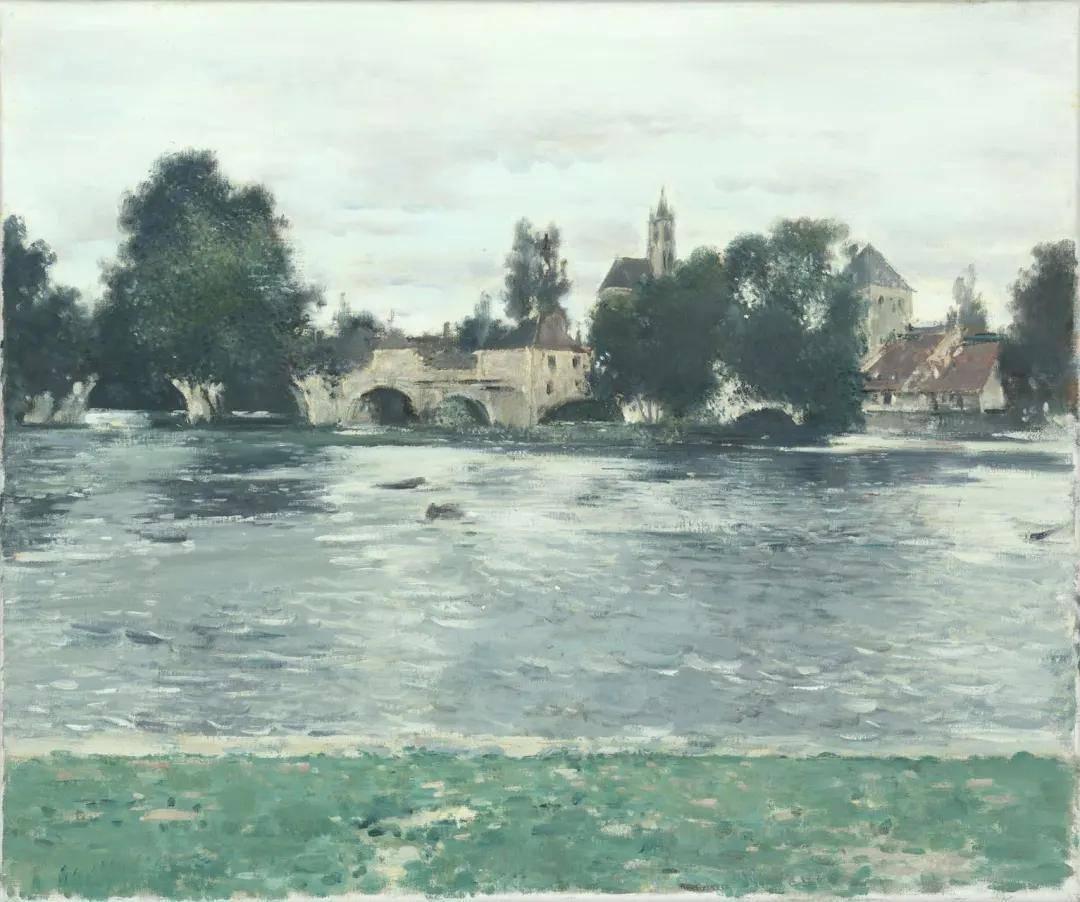

展厅入口的显著位置,一左一右挂着《法国小镇》与《江南湿地》两件尺幅较大的作品,两件作品都有大片的水,以及物像在水面下的倒影。一件坚实凝重,一件灵动飘逸。顺着布展的流线,依次看到穿插陈列的桃子、花卉、果实,以及街景、建筑、小镇和花园等静物与风景作品。

《法国小镇》

《江南湿地》

浙江油画院常青院长多年前曾把王老师的创作历程形象地阐释为“灰之旅”。如今,走在这段真实又梦幻般的浓缩观看之路,再次领略到常老师文字中那富有幽默感的敬意。

眼前的26件作品,无论静物还是风景,都有油画色彩中极具表现力的灰色层次,蕴含着无限丰富的色阶与微妙的冷暖变化。那些灰色层如同交响乐中沉稳的中提琴声部,既烘托出主体的鲜活,又统一了画面的基调,赋予作品以宁静、隽永而又内敛的质感。难怪常老师说王羽天是“一个灰色的近乎疯狂的完美主义者”。

《桃子1》

《书页与玫瑰》

《桃子与南瓜1》

如果静物是王老师的词语,桃子一定是他的关键词。这些词语中还包括石榴、玫瑰、南瓜等触手可及之物。一直来,王老师静物的鲜活与雅致早已与他融为一体。由此,我们在不自觉记住他的词语时,亦关注它们与环境和其他共存之物的相互关联,以及蕴含在那种关联中的均衡、理性与严谨。

王老师持久专注于静物这个题材,因为他想要将之开掘到自己想要的最深处。他要用他的词语写就古典油画中那些一次次打动他的绘画语言,以心无旁骛的潜心耕耘向经典致敬。

《冬日小镇》

《枫丹白露旁的小镇》

达成王老师油画鲜明辨识度的另一个重要方面,是他对笔触的极致运用。

他常常克制而理性地,制动了那些关于激情的因素,而采用小笔触高密度的色彩并置,以及大小刮刀的混合使用,于无数次“破”与“立”的突围中塑造画面的丰富肌理与独特质感。这种耗时费力的创作方式有时甚至会让一个观看者也情不自禁“逃离”画室,而将悠长、深不见底的孤独留给画家本人。

东方气质与意蕴

除了序厅入口处新画的《江南湿地》,展厅中厅的左侧墙上,还接连排列着《西湖》《水乡》与《意大利街景》,而在后厅的主墙上,则是王老师以莫奈花园为题材的另一件新作。西方油画色彩与中国式的意蕴表达所产生的巧妙关联,惊艳了时光。

《西湖》

《意大利街景》

《江南水乡》

在另一个空间,王老师的工作室,进门右面是一组戏剧题材的彩墨画,乍一看以为是著名画家关良的作品,实际上却出自王老师父亲的手笔。

非常巧合的是,在国美油画系步入成熟之年的数位领军画家中,他们的父亲都是国画家,以至于他们诙谐地说这是除了性别之外他们身上另一个突出的共同点,即那种流淌在血脉中的强大文化基因。王老师的父亲曾师从徐悲鸿、傅抱石等名家大师,又在京剧院工作过,造型能力与对戏剧的理解自有其独到深刻之处。

“从王老师那独具韵味的作品中,能看到油画在中国发展百年间所产生的学术脉络对他的影响。”著名油画家、教育家、浙江省油画家协会主席何红舟说,“这里面有像林风眠的国美之路这条路上的传承发展,即中西融合创造时代艺术,同时在审美上也有明确的指向。”

《桃子2》

家学熏陶与国美重视线性的传统,以及东方绘画对意境,特别是宋画对格物的尊重和于精微处见广大的宇宙观,在王老师的作品中得到了回响,这赋予他的作品以鲜明的东方意蕴、特色和线条的曼妙变化。王老师十分重视形式的经营,同时直抵关于鲜活之物、关于大有之年、关于岁月、关于诗意栖居的生活世界。当他将眼中所见转化到画布上,并将精神性的东西浇筑其中,我们能明显感觉到作品中的现实意味,同时又因其巧妙有效的转化,使真实物像生发出一种与现实若即若离的含蓄、典雅与生动之美。

《流动的旋律1》

“变”与“不变”

熟悉王老师以往作品的师友,从步入展厅的那一刻,会顿感耳目一新的风扑面而来。

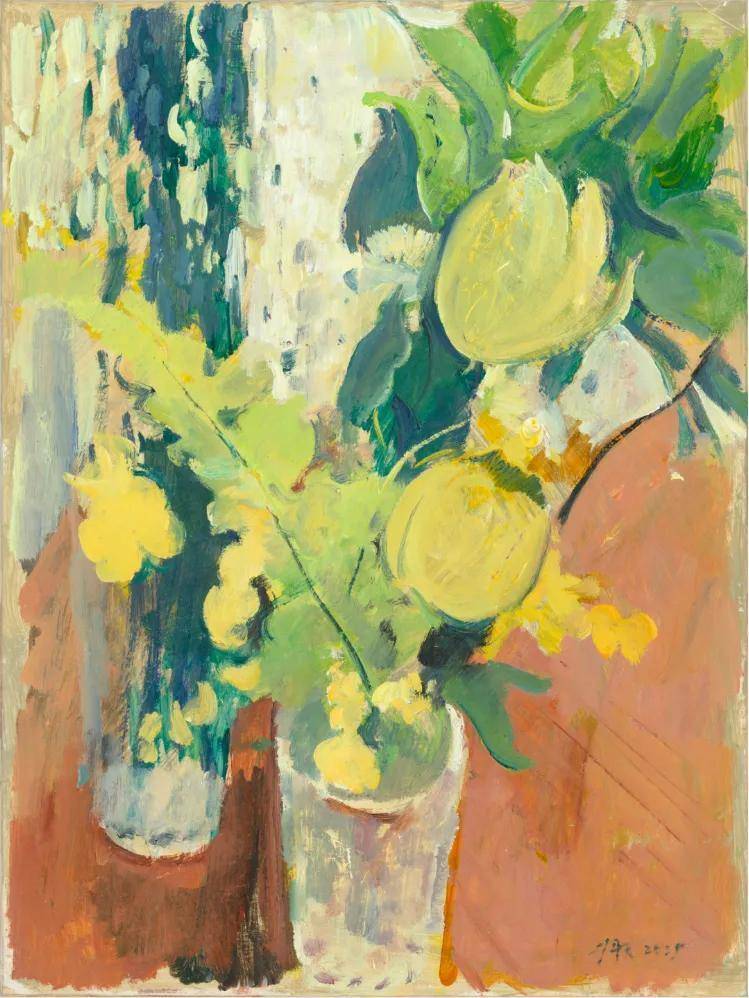

《绽放1》

《绽放2》

《绽放3》

《绽放4》

“王老师近来的画跟以前不太一样,以前他的静物与风景,一般在那种反复的点的过程中,追求一种非常坚实的凝重感,现在他更强调笔意的抒发、色彩的渲染,这表明他进入了一种更为自由的艺术创造的境地。”中国美院教授、博导封治国说。

画展构成与封老师的话互相印证,带给我们一个新的王老师。一个有意识寻求变化的老师,一个频繁往复飞行于迢遥旅途的父母的孩子,一个始终保持旺盛创作欲、并持续创作出丰富作品的艺术家。

顽强绽放的花朵,地上的瓜与枝头的果,连同印象派画家莫奈的花园,交织呈现出王老师近期创作明确的风格演进。

《桃子与南瓜2》

《桃子与南瓜3》

《果实》

《梨图》

在延续对古典油画纯正追求之时,王老师于画面中融入了更多感性的绘画性笔触与会呼吸的瞬间,展现出更为松弛、开放的态势。

“这种理性框架与感性表达的深度融合,非但未削弱其艺术的严肃性,反而为沉静的氛围注入了‘闪烁的生动’。这种变化让他的画更增添了一种开阔的张力与生命的活力。”国美绘画艺术学院院长邬大勇进一步说。

《流动的旋律2》

《花园》

王老师曾谈及艺术的真谛不在于追逐纷繁的潮流,传统的东西一旦流失,会是一件非常麻烦的事。因而,他会尽其所能地,在绘画实践中守护他可以守护的那些弥足珍贵的东西。他警惕技术对绘画可能产生的影响与冲击,就像他同样警惕美与唯美间那易于消失的边界,但他并不拒绝对技术恰当的运用与转化。至于题材,他还会继续以往的选择,也存在某种拓展的可能。但所有的一切,应该是内在心境与生命体验成熟后的自然结果。

一切将会水到渠成。

(作者时雨澍霖系中国文艺评论家协会会员、中国作家协会会员、中国美院访问学者)