4K修复了画面,却倒退了审美:二十三年后,我们竟在忙着给艺术“穿内衣”

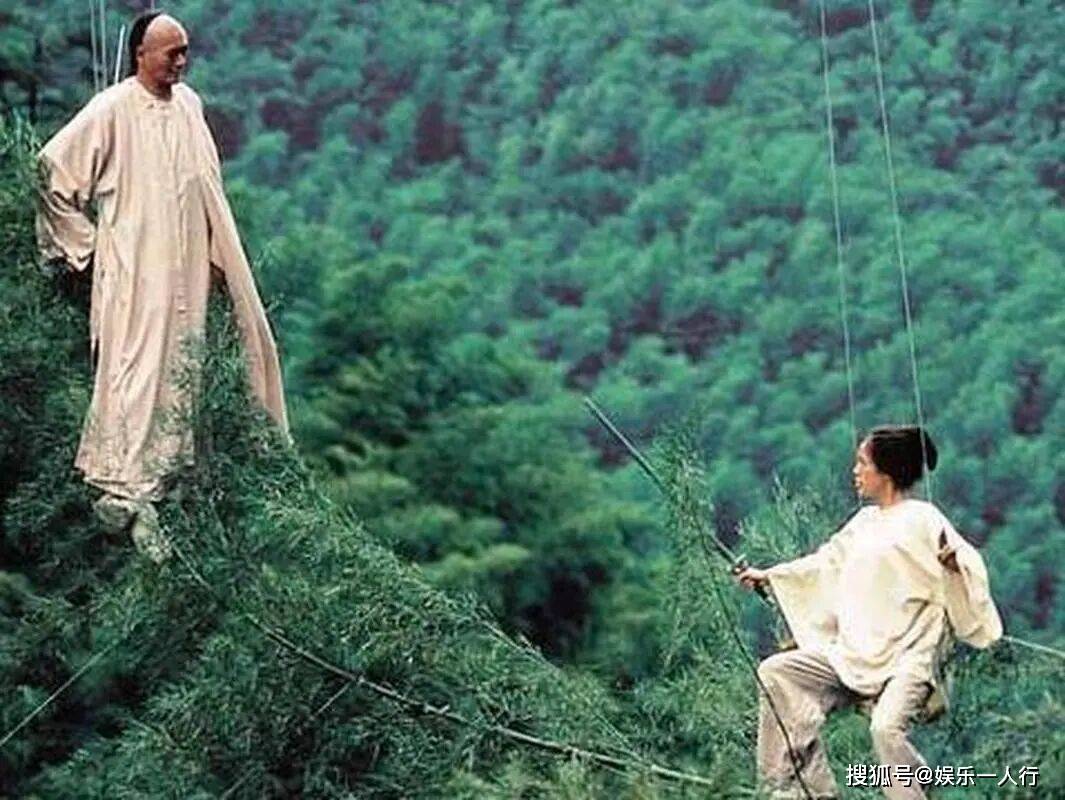

网上突然又翻出来个二十三年前的老话题——“玉娇龙没穿内衣”。一堆人围着《卧虎藏龙》里章子怡飞身跃墙的那个镜头,翻来覆去地讨论,刷了三万多条评论。

有人忙着截图放大,有人嚷嚷“少儿不宜”,搞得好像李安当年拍的不是武侠经典,是什么不正经的东西。你说可笑不可笑?

人家服装指导叶锦添早就解释得明明白白:那件月白衫子就是故意少了一层里衣,为的是让布料能贴在皮肤上,动起来像水一样流畅,配合剑招的意境。章子怡自己也说过,她要演的是匹拴不住的野马,根本不是大家闺秀。这么简单的艺术处理,过了二十三年,反而看不懂了?

更讽刺的是,当年这部电影拿了奥斯卡最佳外语片,那时候没人跳出来说这段镜头“有伤风化”。如今技术进步了,4K修复版上线了,画面是更清晰了,有些人的眼光却反而变窄了。时间并没有让这个镜头变得更露骨,倒是让不少人的心胸变得更小了。

这让我想起现在网上各种莫名其妙的“审查眼”。好好一个舞蹈表演,非得盯着演员的服装够不够“安全”;一段艺术电影,非要逐帧检查有没有“违规画面”。仿佛任何身体的自然展现,任何艺术的自由表达,都成了需要被审判的罪过。

章子怡当年把身体完全交给了角色,那是作为演员的专业和奉献。可二十三年后的今天,一群人却非要把这个角色拉回饭圈那种狭隘的审美框架里,一层层地“安检”,恨不得拿放大镜去找毛病。

当所有人的关注点都从“她演得好不好”变成了“她有没有穿”,这讨论的早就不是章子怡的表演了,而是我们自己给自己套上的思想枷锁。我们用各种条条框框把自己捆得死死的,还非要去捆别人的艺术创作。

这不悲哀吗?二十三年过去了,我们的屏幕从模糊的标清变成了超清的4K,可我们对艺术的包容度却从开阔变成了狭隘。我们一边享受着技术带来的极致清晰,一边却让审美的尺度变得越来越模糊。

电影还是那部电影,镜头还是那个镜头。变的不是艺术本身,而是有些人看待艺术的眼光——他们把自由当成了擦边,把专业当成了噱头,把艺术创作当成了满足低级趣味的机会。

说真的,与其纠结二十三年前的玉娇龙穿没穿内衣,不如问问我们自己:为什么在今天,我们反而失去了理解艺术、尊重专业的能力?为什么我们变得越来越喜欢用最狭隘、最猥琐的眼光去审视一切?

这不仅仅是关于一部电影的讨论,这反映的是我们整个社会审美能力的退化,是思想上的开倒车。如果连二十三年前公认的艺术经典都要被拉出来“审判”,那今天我们还能留下什么真正的创作自由?

想想都觉得可悲。我们本该越来越开放,越来越懂得欣赏多元的美,结果呢?我们却在忙着给艺术穿内衣,给思想套枷锁。这不对劲,太不对劲了。