白明 | 当代陶艺展览讲座(一):年会展览IAC与NCECA

2025年 上海美术学院讲座海报

编者按:2025年4月25日,艺术家白明在上海大学美术学院做了“当代陶艺展览”的学术讲座。讲座主要从宏观的国际视野陈述“展览”不同类型与形式是如何推动现当代陶艺发展的,从策展的角度梳理现当代陶艺展览的历史、类型与国际交流间的不同方向的发展,以及从个人策展与创作的经历来梳理当代陶艺展览与世界现当代陶艺的关系。现将讲座内容梳理成文,以飨读者。讲座将分为六期,在此分享第一期:年会展览的形式。

【讲座前言】

·······································

2025年 上海美术学院讲座现场

在座的各位学生更多都是在各个专业里面持续沉浸,从专业的历史渊源到技术训练,然后回到本体的逻辑发展,老师更多的是训练你们的专业的素养,可是今天的知识和今天的艺术展览是一个开放性的。我们如果还是抱着过去的认知,从技术训练到对这个材料、材质、美术史,以及你们本系统的专业单一的认知,已经不足以塑造你们成为自己专业内最重要的、未来成功的艺术家。这些话题虽然是围绕着陶艺,但是又不仅仅是陶艺的。因为一旦和艺术结合在一起,它就是全方位的。至于你是从事什么艺术的已经不重要了,你们可以搞设计,搞独立绘画、独立评论、做策展、做雕塑,一切都行。

2025年 上海美术学院讲座现场

我们将从陶瓷艺术展览的主要类型切入探讨。因为如果大家能够理解陶瓷艺术的展览模式,再去策划其他类型的展览就会容易得多。陶瓷艺术展览所涉及和需要注意的要素恐怕是最难把握和协调的(如展台布局、参观流线、灯光音响等),毕竟它还关乎作品的脆弱性以及材质本身对观众视线的引导作用。另外,陶瓷艺术大多带有釉面,表面是一层莹润的釉。凡是具有折光性的展品,展览难度都会增加,大家可以想象一下:如果是水墨展览,灯光打上去会很柔和,令人感到舒适;但若灯光直接照在镜面上,又会是什么感觉?陶瓷就面临类似的挑战。因此,成功策划一场优秀的陶艺展览,并不仅仅是像国画、油画、雕塑或设计那样单纯展示作品,它考验的是策展人、策展团队、展厅条件乃至观众素养的整体配合,是一个系统工程。所以当我们看到一个好展览时,不应忽略背后团队所付出的努力。如果艺术家在创作时就能提前思考这些布展因素,将是一种了不起的能力,体现出对未来展示效果的预判,这正是优秀艺术家所具备的品质。

·······································

第一部分:【年会展览】

我希望能不断自我提问:“如果由我来策划这个展览会怎么做?”带着这个问题会激发你做出更多判断:比如展览好不好?如果自己做该如何着手?可能遇到哪些挑战?是作品本身的问题,还是来自策展方、资金或技术等方面的限制?如果能持续自我提问,在一场展览或一场讲座中,为自己提出一百个、两百个问题,这两个小时或许就能对你的整体素养产生巨大推动。如何提升自己的阅读与学习效果?正是靠这样的自我提问。否则,所有的阅读、学习和积累可能只是过眼云烟,难以真正融入你的修养之中。

回到陶瓷艺术的展览。全世界的情况其实与中国类似,都经历了非常传统、老套和规范的阶段。比如从上世纪60年代到90年代的展览形态,你们没有经历过,我猜你们接触展览的经验主要集中在近十年。因此,我希望同学们能借助信息化手段,主动搜集资料,回溯过去的展览方式,去了解中国乃至全球在80年代是如何做展览的。如果小时候父母带你们去过北京故宫、国家博物馆看展,或许你们对2010年前后的展览形式还有印象——即便只是十年前,现在回头看可能已觉得比较落后。这一点在全世界都是相似的,不只中国如此。

接下来我们谈谈陶瓷艺术展览中绕不开的两个重要平台:IAC(国际陶艺学会)和NCECA(美国陶瓷教育协会)。它们虽然名义上是“年会”,实则是一个以专业为核心的大型交流盛会,汇聚了专家学者、艺术家、博物馆、画廊、材料商、出版商、设备供应商等所有与陶瓷相关的群体,成为一个全面聚焦陶瓷生态的集合点。在我心中,IAC和NCECA就像一块磁铁,而陶瓷艺术领域中的各类人与机构,则如同大小不一的铁屑。磁铁一靠近,所有相关元素自然吸附过来。因此,如果你以这样的视角看待,IAC和NCECA就不再是简单的会议,而是一部围绕陶艺的“百科全书”,同时也是一个庞大的社会网络。

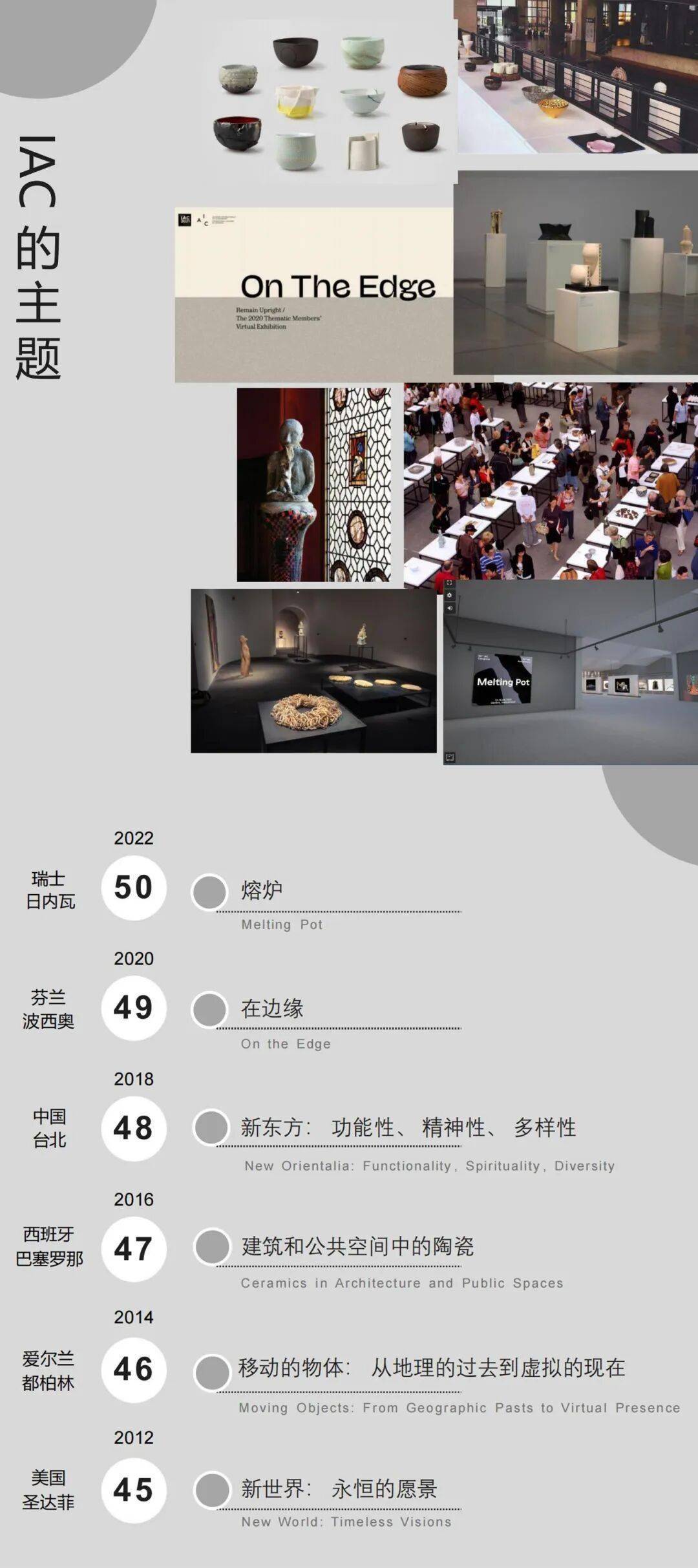

IAC(国际陶艺学会)除了举办会议,也设有主题。今天我们正是围绕这样一个主题展开,但更多是讨论近几十年来陶瓷艺术展览空间的简单演变与拓展,这些变化说明了什么?揭示了什么?因为单件作品属于个人,而整个展览呈现的则是一个时代的缩影,它已超越个人层面。

那么作为展览方或组织方,又应如何呈现这种整体性与时代感呢?这里列举了不同地域和国家对IAC同一主题的呈现方式。IAC(国际陶艺学会)的每一次会议和展览都设有主题,这就涉及到现代展览最重要的架构:策展。 “策展”这个词由陆荣之先生翻译,我认为译得非常好。策展人就像是电影中的导演,为什么他们如此重要?因为策展人通常是对艺术有广泛认知的理论家,或是具备历史视野的评论撰稿人。他们需要具备这样的视野,善于发现时代中的问题,并通过特定主题选择艺术家,呈现一个时代里一群艺术家的责任、才华、视角与创造。

当前中国艺术教育中过于细致的专业划分,我认为某种程度上阻碍了艺术交流。但这也难以避免,教育必须专业化,专业化必然导致细分,细分又难免量化,量化就容易僵化,僵化就会淘汰一些人。而一旦陷入淘汰与僵化,艺术本身的精神反而可能丢失。这始终是一个巨大而复杂的难题。

有了策展人,就有了主题;不同地域举办展览,就会带入不同的地域视角。这个时代流行一个学术词汇叫“在地性”。一百年前还没有这个词,像“超前卫”“先锋艺术”等概念也都不存在。“在地性”为什么重要?因为当艺术通过不断交流日益丰富时,我们越来越意识到每个地域独特的意义与价值。今天我们谈论“传统”,往往是因为我们已经缺失了传统;我们强调“文化自信”,往往是因为内心还不够自信;我们提出“在地性”,恰恰说明地域性正在被边缘化,正是地域性开始边缘化时,我们才需要去确认“在地性”。

IAC在瑞士、芬兰、中国台北、西班牙、爱尔兰、美国等地举办的展览,主题都涉及“在地性”。大家可以发现,西方国家的展览主题多围绕本土文化与艺术本体展开。而在中国台北,“东方”这一概念便自然浮现,这正是“在地性”的体现。只有一个拥有悠久历史与独特地形文化的国家,才会在每一个局部空间中都面临“在地性”的彰显。台湾是中国的一个省份,但他们同样具备这样的文化自觉。请大家务必记住:展览不是作品的简单集合。若能理解这句话,今天讲座的核心意义便已达成。

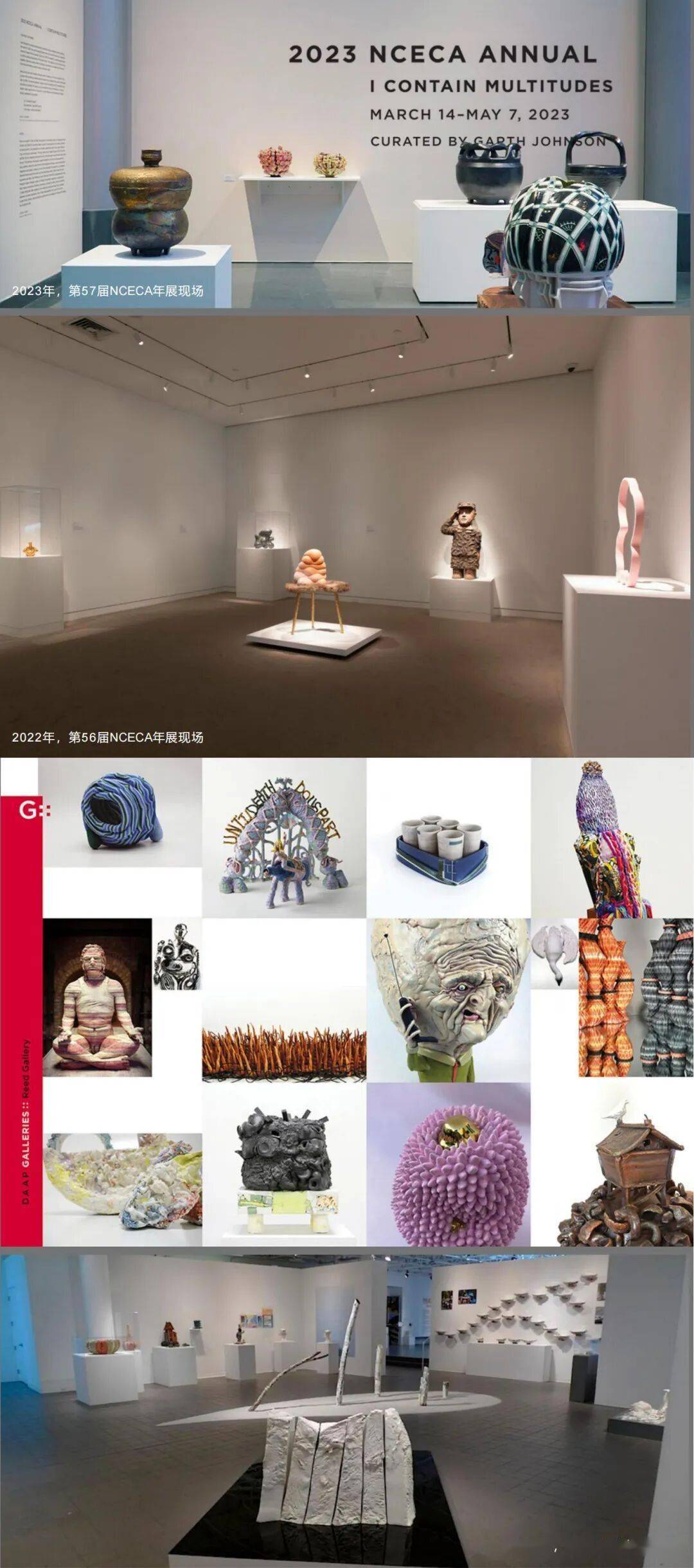

NCECA(美国陶瓷艺术教育协会)同样设有主题展。IAC每两年举办一次,而NCECA则是每年一届。尽管名称是“美国陶瓷艺术教育协会”,其展览形式与IAC相似,IAC本身属于联合国教科文组织框架下的陶瓷教育年会,而NCECA的展览更具美国特色,其主题展旨在构建当年年会的学术框架,是体现展览意义的核心部分。主题展通常邀请重要策展人或该领域国际知名理论家、博物馆馆长进行策划,其质量基本决定了该届年会的学术影响力。

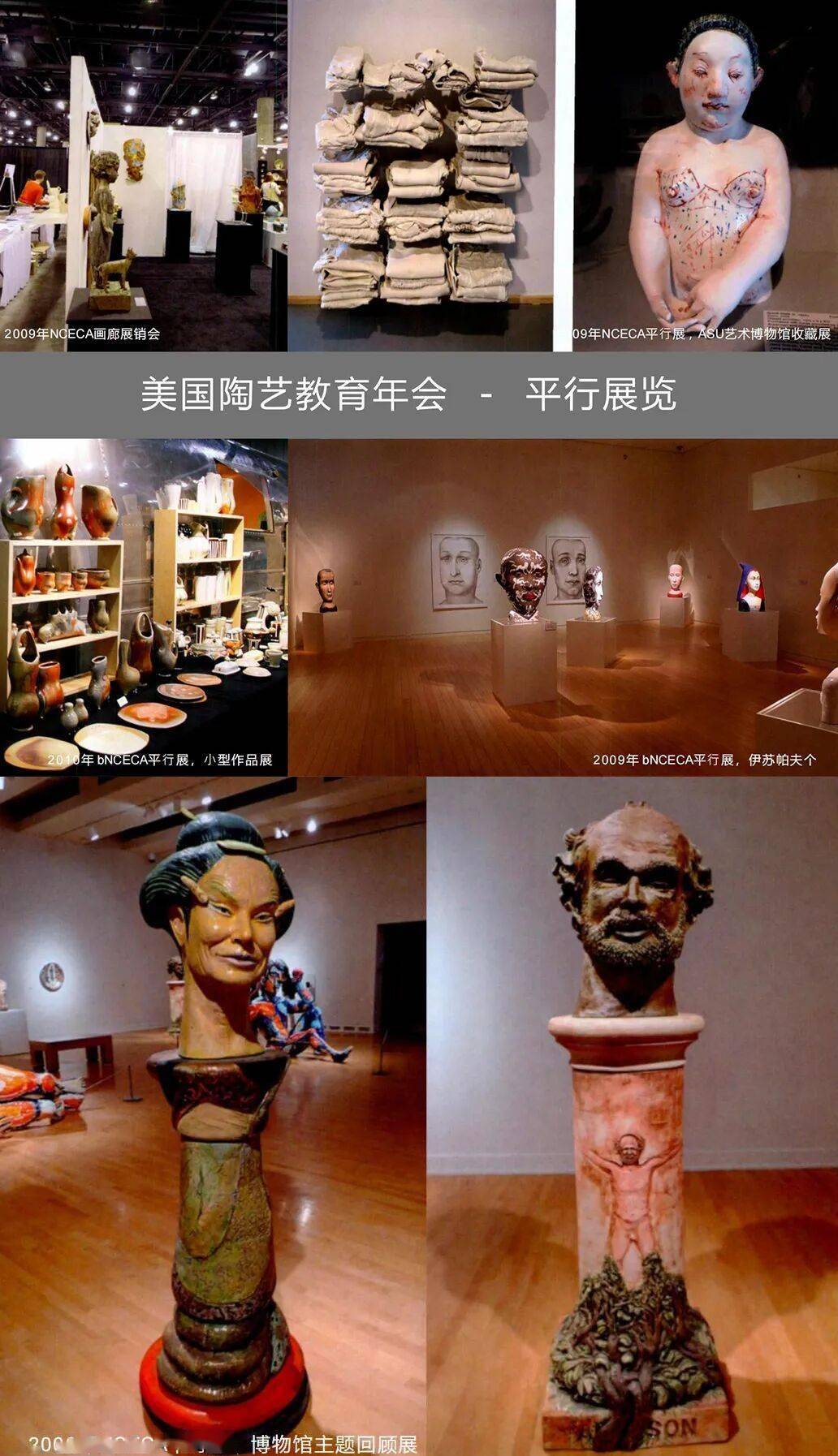

从更广泛的社会视角看,每一个展览都如同一堂公开课。既然是社会性活动,就必然具有代表性,包括对年轻一代的激励。因此设有学生评审展、主题展,以及授予有成就者的“荣誉NCECA会员展览”。有成就者通常年龄较长,当然也有年轻天才,一个好的展览必须兼顾前辈艺术家的同时激励年轻创作者。“平行展”指的是在活动周期内,围绕同一主题或时间在不同场地举办的所有展览;“场地展”则明确指主办方的展览馆或画廊所呈现的展览。由于NCECA每年举办,相关资源和信息较为丰富。

我们的讲座已涉及几个关键层面:首先是国际性问题,其次是场域特性,第三是作品与艺术家及其他作品之间的关系,此外还包括观众如何以自身视角进行观看。一个大型展览本质上是一个巨大的提问,而非成果的简单陈列。如果你将一场好展览视为一个充满不确定性的提问,它便具有了生命力;若只视作成果展示,其意义就有限了。我更希望展览保留不确定性,即便策展人与艺术家声名显赫,我仍期待展览能引发多元解读。这也是我热爱策展的重要原因。

我虽然向前推进内容,却必须不断回溯。大家可以看看前面几个展览,为什么“在地性”会被提出?为什么IAC(国际陶艺学会)具有国际视野,主办方也呈现国际化格局,而NCECA(美国陶瓷教育协会)虽然在国际上有影响力,却不会特别强调东方、亚洲、非洲或欧洲等地域议题,因为NCECA本质上是美国本土的陶瓷教育年会,它的出发点不同。简单说,若不思考这些问题,所谓“文化自信”或“不自信”的议题也就不存在了。凡是被我们关注的话题,恰恰说明它本身是有问题的,没有问题的事物不会引发讨论。

再看展览场地。通过前面几张图以及今天看到的这些,仅从这些形式多样、看似简单的陶瓷作品集合中,就能看出陶瓷艺术已经涵盖了平面、立体、材料、空间、雕塑、设计、容器、观念、装置等诸多维度。那么我们是否可以从陶瓷艺术的展览中,读出一部世界美术史或当代艺术史的缩影?如果大家能认同这个视角,这场讲座就会变得非常有意思。

平行展并不等于非核心或次要的展览。相当多的美术史实例(尤其是威尼斯双年展这样具有全球影响力与学术地位的重要平台)证明,许多平行展反而成为重要的研究项目。正因为平行展不受主题展学术机构的审定限制,更具自由度和灵活性,反而成为展览生态中极为鲜活的部分。我个人就特别喜欢看平行展,因为它们多元、亲民,甚至包括卖场形式。而卖场恰恰是让公众真正融入艺术行业的重要途径,一旦你拥有一件作品,就会自然关注这个领域。同学们如果经济条件允许,不妨尝试用不多的预算买一件陶艺作品,你会发现艺术就这样走进了你的生活,你会开始关注艺术家的成长、市场波动,不知不觉中与艺术建立了情感连接。艺术本质上是自我人生中情感安慰与直觉感知的最高表达,它甚至与教育或技术没有必然联系,这正是艺术的魅力所在。

当然,陶瓷教育年会既然以“教育”为名,就不能忽略其教育功能。因此它包含大量工作坊、现场示范、讲座、出版物展示,以及刚才提到的收藏环节。从教育功能的体现来看,NCECA比IAC做得更加全面和彻底。我曾在2016年受邀参加NCECA成立50周年的官方庆典活动,于堪萨斯举办了一场独立个展。该展览由两个单位联合主办:NCECA年会与堪萨斯城市艺术中心。正因为亲身参与其中,我对IAC的整体展览体系(包括主题展与平行展)有了更直接的体验。

随着“地域性”议题的丰富,澳大利亚的古尔贡黏土展(Gulgong Clay)也逐渐受到关注。五年前该展颇具影响力,近年因创始人马斯费尔德(Bernadette Mansfield)去世而声势有所减弱。但这个展览在澳大利亚仍具有鲜明的地域特色。之所以特别提及,是因为澳大利亚在陶瓷黏土创作方面本身缺乏深厚传统,更多保留的是原始的制陶技艺。正是在这样人烟稀少的背景下,古尔贡黏土展依然为世界黏土艺术做出了自己的贡献。其最突出的特色在于“柴烧”技艺,并以此形成独特的展览风格。

编辑:田梓成

·················································

上一篇:南红玛瑙手串