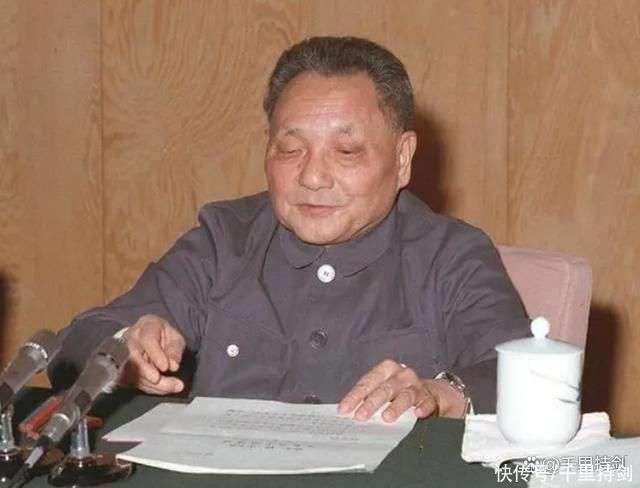

原创 邓小平首次复出,把自己的茶杯和毛主席的对换了下,主席心领神会

1972年8月,邓小平在沉寂多年后给毛主席写了一封信。当时,邓小平已68岁,而毛主席79岁。在信中,邓小平表达了自己强烈的愿望,希望能够为党和人民继续贡献自己的力量。

毛主席在考虑了邓小平的请求后,与周恩来等人共同努力,促成了邓小平于1973年2月重返北京,并于3月恢复了党组织生活和国务院副总理职务。这标志着邓小平在那个时期的首次复出。

毛主席与邓小平的关系由来已久,二人不仅是长期的朋友,还是并肩作战的战友。毛主席深知邓小平具有非凡的眼光与远见,因此邓小平复职后,毛主席仍然经常请他就一些复杂的事务给予建议和讨论。

有一天,邓小平如往常一样向毛主席汇报工作。汇报结束后,毛主席突然提出了一个问题:“各大军区司令员已经很久没有调动了,你怎么看?”这个问题一出,邓小平并没有立即回应,而是沉默片刻,思考之后,他轻轻地交换了自己与毛主席茶杯的位置。毛主席看到这一举动后,露出了会心的微笑,并说:“英雄所见略同。”这个简短的互动,促使毛主席做出了决定。

毛主席的决定

不久后的1973年12月12日,毛主席在书房召开了一次政治局会议。与会的全是政治局委员。当大家看到邓小平也在场时,大家有些惊讶,因为当时邓小平尚未完全恢复政治局委员的身份。毛主席并未做解释,直接进入议题。

他提出了一个重磅的提议:“我提议各大军区司令员互相对调。”此话一出,会议室内一片哗然。毛主席随即解释道:“一个人在一个地方待久了,容易产生不良影响。几个大军区的政治委员作用不大,司令员的决定才算。”

毛主席的话语非常直接,并提到:有些大军区的司令员如果一直不调动,容易产生“油滑”的现象。为了让大家深刻理解他的意思,毛主席还提议大家一同唱《三大纪律八项注意》。

毛主席之所以提出军区司令员的对调,除了担心长期驻守在某一地区的将领可能会滋生不良影响外,还有一个重要的背景——当时复杂的国际形势。中苏关系恶化,边界争端不断,毛主席意识到军队必须随时做好战争准备,因此要求司令员们熟悉不同战区的情况。

推进工作的实施

在政治局会议后,毛主席继续推动此事,并在12月21日接见了46位军队高级将领。那时,我国有11大军区,参与调动的包括一些经验丰富的老将,如“旋风司令”韩先楚和“和尚司令”许世友等。为了确保顺利进行,毛主席让北京军区的李德生先发表意见。李德生年轻有为,他表示:“坚决服从中央的决定。”

毛主席此举是要表明,军队必须服从中央的安排,任何时刻都要保持一致的步调。接下来,毛主席指定邓小平负责军委工作,指示他要以果敢的决策和刚毅的风格来处理各项事务。

司令员的对调

最终,毛主席决定调动八大军区的司令员,具体调整如下:

- 北京军区李德生与沈阳军区陈锡联对调

- 南京军区许世友与广州军区丁盛对调

- 济南军区杨得志与武汉军区曾思玉对调

- 福州军区韩先楚与兰州军区皮定均对调

这些调整都发生在一些军区司令员长期任职之后。与他们相比,三位没有调整的司令员——杨勇、秦基伟和王必成,则因为他们在岗位上的时间较短,因此没有进行调整。

毛主席在2月22日正式宣布了调动命令,并要求在十天内完成全部调任工作,且每位司令员只能带少量工作人员。

这次调动引发了国内外的广泛关注。美国学者罗兹曼称这次调动“打破了传统势力”,体现了中国军队雷厉风行的作风。

邓小平多年后回顾此事时认为,毛主席的决策非常高明,彻底打破了军队中一些潜在的派系势力,也确保了军队始终保持高度的统一和执行力。

总结

这次大规模的军区司令员调动,不仅使得军队的领导层更加灵活,也为日后军队的干部流动提供了有益的经验。毛主席通过这一举措,既稳住了当时的国内局势,也为中国的军事领导体制注入了新的活力。