巴南茶山行摄笔记:解码重庆春日的视觉盛宴

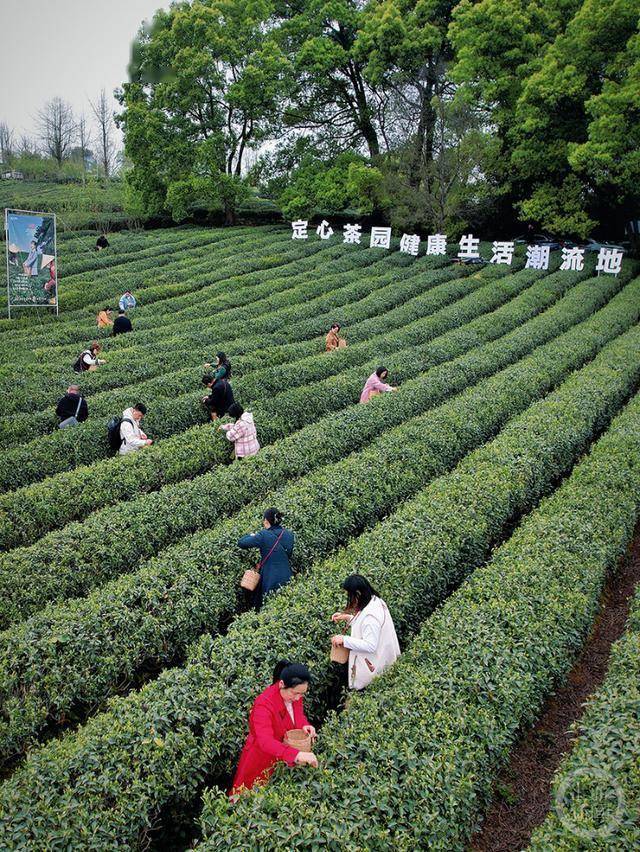

站在二圣镇茶园的观景台,晨雾正从万亩茶垄间缓缓退去。采茶人竹篓里的露水折射着朝阳,将整个山峦染成流动的金色光谱。这样的场景,或许正是上游新闻"春色"主题摄影展想要凝固的瞬间——那些转瞬即逝却饱含生命张力的春日叙事。

被春茶点亮的秘境

重庆巴南区的茶山总带着魔幻现实主义色彩。二圣镇茶农凌晨四点的斗笠、茶芽尖凝结的晨露、揉捻师傅掌纹里的茶渍,这些元素在摄影师的取景框里重组,构成了立体鲜活的春日图腾。万淑兰的《采茶好时光》组照里,特写镜头下的茶叶脉络纤毫毕现,远景中采茶队列的韵律感,让人想起《诗经》里"采采芣苢"的古老歌谣。

有意思的是,当地茶农的劳作节奏本身就像在表演行为艺术。他们沿着茶垄蛇形移动,手指翻飞如同弹奏竖琴,这种生产场景的仪式感,怎么说呢,简直是为摄影创作量身定制的天然舞台。记得有次拍摄中途突降太阳雨,茶农们披着蓑衣继续作业,水雾中的剪影竟呈现出水墨画的质感,这种可遇不可求的瞬间,正是春日摄影的魅力所在。

光影叙事里的双重奏

在春色主题摄影中,自然与人文的边界变得暧昧。清晨五点的茶山,天光将亮未亮时,茶垄的几何线条与采茶人的移动轨迹,在长曝光镜头下会交织成抽象画作。而当正午阳光垂直洒落,竹筛里晾晒的茶叶又变成无数闪烁的绿宝石——这时候就需要快速调整光圈,捕捉光线在曲面叶片上的舞蹈。

话说回来,拍摄这类题材最考验的是预判能力。茶芽每天的生长速度约为0.3厘米,云雾的浓度直接影响漫射光的质感,这些变量都在挑战摄影师的应变思维。有次为了捕捉晨雾中的采茶场景,连续三天凌晨三点上山蹲守,最终拍到雾气如牛奶般在茶垄间流淌的画面,那种满足感你懂的,就像猎人终于等到完美的猎物。

解码山城春日符号系统

巴南茶山的文化密码远比表象复杂。茶祭仪式上燃烧的柏树枝、揉茶石臼上的岁月包浆、甚至茶农家门槛晒茶用的竹匾,都是值得用微距镜头解密的视觉符号。这些元素经过摄影语言的转译,能讲述出更立体的地域故事——比如某组获奖作品,就用十二连拍记录了同一片茶叶从采摘到炒制的形态嬗变。

突然想起个细节,当地茶农晾晒衣物时会用茶树枝做衣架,这种生活智慧在镜头下别有韵味。还有那些嵌在茶园里的明代古碑,碑文被苔藓侵蚀得斑驳难辨,但用侧光拍摄时,凹凸的文字痕迹又会浮现出历史的轮廓。这些隐藏的叙事线索,需要摄影师像考古学家般细心发掘。

时空折叠的创作实验

春季摄影的魔法在于时空压缩技术。通过多机位定点拍摄,可以把茶树萌芽的过程压缩成数秒的延时影像;而全景接片技术又能将蜿蜒十里的茶山装进单幅画面。万淑兰某组作品就用了这种手法,晨昏交替的光影在拼接画面中同时存在,制造出超现实的时空折叠效果。

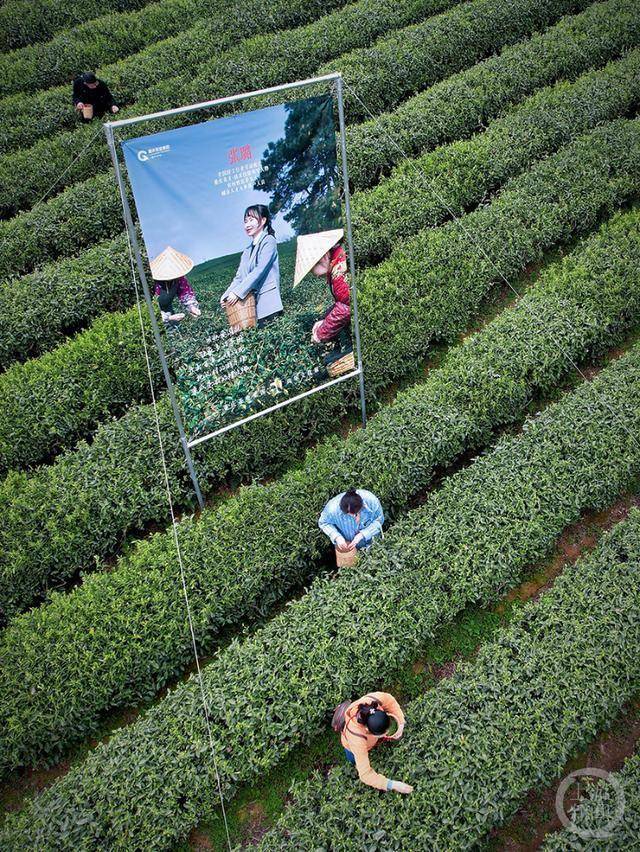

不过这类创作也存在风险,记得有次尝试用无人机跟拍采茶人,结果设备差点撞上突然腾起的山雀群。后来改用八轴飞行器搭配鱼眼镜头,才捕捉到茶农在弧形地球曲面上劳作的震撼视角。这种技术迭代带来的视觉革命,正在重新定义我们记录春天的方式。

影像人类学的田野观察

当我们将镜头对准采茶人皴裂的指尖,或是炒茶锅里翻卷的蒸汽,实际上在进行着影像人类学的田野调查。某个雨天在茶农家避雨时,发现他们用祖传的陶罐保存陈茶,罐身裂纹在逆光拍摄时宛如古老的符咒——这样的文化切片,或许比单纯的风光摄影更具文献价值。

有意思的是,年轻茶农开始用智能手机记录劳作日常,他们的自拍视角往往能提供专业摄影师忽略的细节。有组民间投稿作品就充满这种野生张力:沾着茶渍的手机镜头里,炒茶铁锅反射着主人额头汗珠的特写,这种粗糙的真实感反而产生了惊人的感染力。 (www.121575.com)

茶山夜话与灵感迸发

入夜后的茶山别具魔幻色彩。月光下的茶垄泛着银辉,晚归茶农的手电光斑在丘陵间游动如萤火虫群。这种时候适合架设星轨设备,让茶树轮廓与银河轨迹在长曝光中对话。有摄影师尝试将采茶山歌的声波频谱图与星轨照片叠加,创造出视听通感的实验作品。 (paibi6.com)

不过夜拍最大的挑战是露水,记得有次设备因返潮差点短路,后来学当地人用炒干的茶叶做成防潮包,效果意外的好。这种来自土地的经验智慧,常常能给创作带来柳暗花明的转机。就像某位老茶农说的:"你们拍的是春色,我们活的就是春色。"

当最后一批明前茶完成杀青时,茶山的视觉盛宴并未落幕。那些被镜头定格的春日瞬间,正在上游新闻的展厅里继续生长,等待观者用目光完成第二次采摘。而我们的摄影笔记,不过是春天撒在时光长河里的几片茶叶,在某个时刻,总会飘出属于山城的独特回甘。