江南来见卧云人:在南京寻觅苏轼的画境禅心 | 《东坡之眼》新书分享会预告

题图来源:©️方飞、上海古籍出版社

“钟山龙盘、石头虎踞,此乃帝王之宅也。”相传这是诸葛亮对南京形势的高度赞赏,拉开了六朝建都的序幕。东边的钟山似蟠龙,山腰时见云雾缭绕。西边的石头山据守大江之畔,犹如猛虎守卫这一方风水宝地,引几多英雄竞折腰。钟山与石头山,由此从南京的自然地理标志,升华为一种城市文化标志。

六朝的石头山,就是后世的清凉山。南唐以降,清凉山一带高僧云集、开宗立派,成为中国重要的佛教文化中心之一。其中,清凉寺是佛教法眼宗发源地,五代、北宋年间风行一时,至今仍在世界佛教文化中具有重要地位。一千年来,从南唐皇帝李昪、李煜到乾隆皇帝,从王安石、陆游、刘克庄到萨都剌、李东阳等历代文人墨客,都曾在这里流连徘徊,探幽问佛。

北宋文豪苏轼与清凉寺更有着不解的佛缘。他不仅两次造访清凉古寺,遵照亡妻的遗愿往寺中供奉佛像,还两次与住持和长老唱和,留下《赠清凉寺和长老》《次旧韵赠清凉长老》等诗篇。

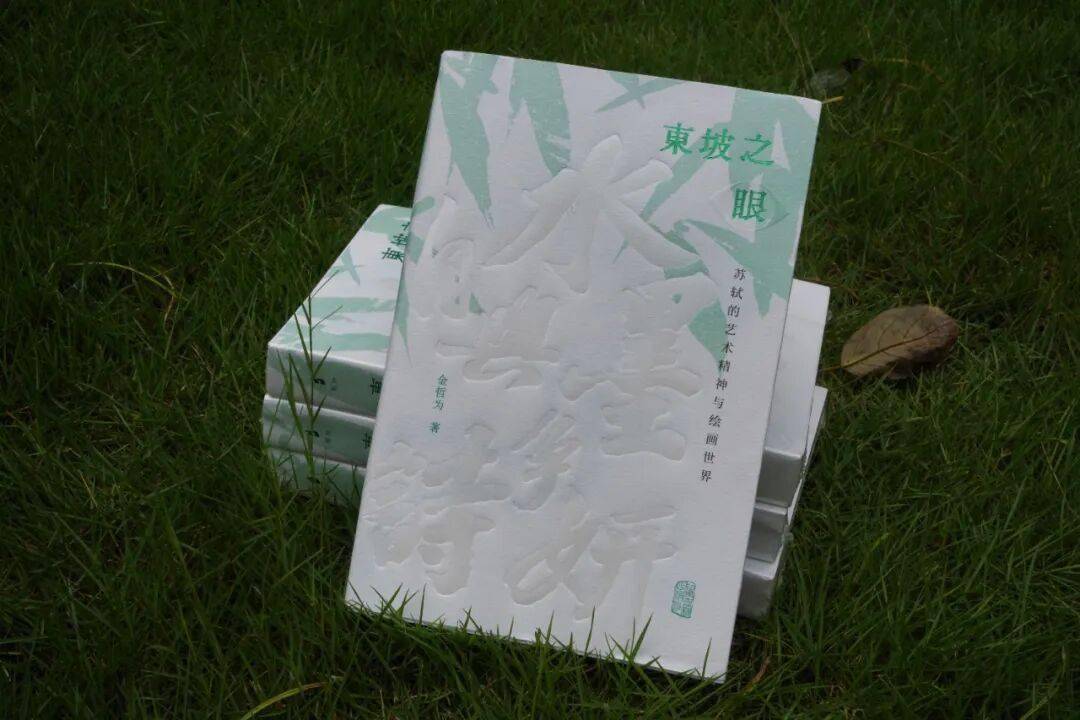

2025年,知名中国艺术史学者、“文津图书奖”推荐图书作者金哲为出版了新著《东坡之眼:苏轼的艺术精神与绘画世界》,从艺术史角度,细读百余幅高清唐宋古画,重新解读苏轼的一生,讲述画卷背后的宋代文人交往与趣味故事,带领读者走进宋人的精神世界。

2025年10月26日下午,群学书院联袂上海古籍出版社,邀请金哲为老师莅临清凉山,循东坡足迹,访清凉古寺,围绕苏轼与南京、中国书画艺术中的禅心佛境等话题与历史文化学者葛长森老师等展开交流。

欢迎参加。

文化沙龙预告

来源 | 群学书院

主题

▽

江南来见卧云人:

苏轼与南京的诗境禅心

——《东坡之眼》新书分享会

时间

▽

2025年10月26日(周日)

14:00-16:00

地点

▽

南京清凉寺

嘉宾

▽

金哲为

浙江义乌人,公众号“吃畫人”作者,专注于中国艺术史领域的写作。继《画里浮生:中国画的隐秘记忆》(第十八届文津图书奖推荐图书)、《不必向长安:沈周的记忆抽帧术》(2024新京报年度阅读推荐)之后,金哲为以苏轼为主题,从艺术史角度解读苏轼的一生。

葛长森

历史文化、茶禅文化学者。曾任南京审计学院教务处长,教育部商业教育教学指导委员会委员。退休以后,潜心于清凉文化与茶文化研究、法眼宗研究中心研究员,著有《金陵茶文化》《金陵茶香》《清凉茶语》《清凉源流》等。

活动内容

▽

清凉寺文化寻访

清凉寺与东坡文化讲解

《东坡之眼》新书品读与嘉宾对谈

报名方式

▽

由于场地限制,本场活动限15人报名。参加者需购买《东坡之眼》一册(群学书院会员可在赠书额度内免费获赠本书一册,额度已满的会员敬请自行购买)

咨询报名

▽

相关图书

一幅画的背后,往往是一群人的故事。

绍圣元年(1094)春的一个晴天,苏轼在定州官府内凉曝书画,邀请了几位同僚前来欣赏,并将其中一件画作赠予了他的忠实追随者、时任签判的李之仪。李当即作了一首长诗道谢,苏轼亦次韵一首:闻君谈西戎,废食忘早晚。

王师本不陈,贼垒何足刬。

守边在得士,此语要而简。

知君论将口,似予识画眼。

我们所熟知的苏轼,是文学家、书法家,但他留下的一段段论画金句,也向我们展示了他极大的阅画量和由此炼就的“识画之眼”。

“东坡之眼”究竟是如何炼成的呢?金哲为新作 《东坡之眼:苏轼的艺术精神与绘画世界》给出了我们答案。

第18届文津图书奖、2024新京报推荐图书作者,“吃畫人”金哲为新作

金哲为,浙江义乌人,公众号“吃畫人”作者,专注于中国艺术史领域的写作。继《画里浮生:中国画的隐秘记忆》(第十八届文津图书奖推荐图书)、《不必向长安:沈周的记忆抽帧术》(2024新京报年度阅读推荐)之后,金哲为以苏轼为主题,从艺术史角度解读苏轼的一生。

美国知名汉学家艾朗诺教授力荐

英语世界苏轼研究的知名学者、美国汉学家、斯坦福大学艾朗诺教授(《散为百东坡》《才女之累》作者),对本书评价如下:

这是一部精彩绝伦、见解深刻且视觉震撼的著作,深入探讨了苏东坡的绘画理论。尽管众多学者曾对东坡的绘画观点进行过分析,但从未有人将东坡浩如烟海的题画诗、绘画题跋及绘画论著,与他所观赏并撰文评论的绘画作品残存影像如此精准地结合在一起。此书将被东坡研究者及所有对中华文化史上文字与视觉图像丰富互动感兴趣的读者所珍藏。

——艾朗诺(Ronald Egan)

美国斯坦福大学

从艺术史角度,重新解读苏轼

《东坡之眼:苏轼的艺术精神与绘画世界》

金哲为 著

2025年7月出版

108.00元

本书以苏轼经历为核心,从艺术史角度勾勒苏轼的一生。作者从一幅幅具体画作入手,讲述它们对苏轼产生的影响,以及画作背后的文人交往趣事,勾勒宋代书画史脉络,走进宋人的精神世界。

序言(节选)

苏轼的诸多成就中,文学和艺术堪称两顶桂冠,艺术则又可以细分为书法与绘画——当中尤以绘画一项对后世的影响最为深远。简言之,他创立的“文人画”赋予了中国绘画全新的意义,彻底改变了其接下来近千年的走向,并重新建构了中国乃至东亚绘画鉴赏的知识体系。作为一名艺术史作者,我无意为苏轼立传,也自知无力呈现东坡完整的一生和丰富的面相,初心只希望能得当中一面之仿佛而已。纵然已尽量缩小了范围,现有信息量之庞杂仍令我深切同感于张僧繇的“辄不自定”,却也幸运地于曲折萦回的研究过程中探寻到些许幽暗角落,所得竟亦不浅。

……

苏轼与绘画的缘分始于出生之前。他那个嗜画如命的父亲早年曾收得一幅《张仙像》,每日对之焚香祷告,后来果然有了苏轼。少年时期的苏轼浸润于蜀地悠久的绘画传统和家族浓厚的艺术氛围中,很早就阅画无数。本书前四章的首要目标便是着力拣出苏轼的早年所见。然而我们对这部分的了解主要来自苏轼中晚年的回忆和触景生情,写作中不可避免地要穿插进他人生的不同时期——尤其是他有大量空闲品评所藏、追忆往昔的贬谪时光。因此画虽然大多是早年所见,文中呈现的境遇和感悟却是后来的,更多采取了一种今昔对照的视角。

出仕后至乌台诗案前的苏轼宦游东西,结交群彦,亲见了残留各地的古人遗迹,饱观了王公贵戚士大夫们的珍藏,大大扩充了眼界。经历了乌台诗案和黄州五年的反思,苏轼的眼界又沉淀为自身的艺术风格,内化进精神的内核。这一阶段对苏轼影响最深的,要数王维、吴道子的巅峰之作,以及他与北宋绘画大师文同的交往。本书第五、六章分别从他与王、吴两位唐代大师以及文同的“邂逅”展开,随着时间线逐渐拉长,初见时的震撼升华为朝夕相处后的心领神会,深刻影响了他所有形式的创作甚至处世态度,并在他的后代身上得到了延续。

最后三章选取了中国画中常见的三种意象——贬谪山水、马画、田园山水,对应了贯穿苏轼人生后三十年的三对主要矛盾。

……

当我们形容一个人永远离开了,常会用“闭上了双眼”。这是因为人的全身上下,眼睛最能传神,也是精气所聚。《晋书》记载绘画大师顾恺之每作人物,常常数年不点睛,人问其故,他说:“四体妍蚩,本无阙少,于妙处传神写照,正在阿堵中。”《黄帝内经》则说:“五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精。”并非出于事先设计,终了全书我才意识到,终篇以苏轼在常州离世收尾,最早写的开篇也是由苏轼离世前在常州凉曝书画回溯。大概真的像某个春晚小品说的那样,人的一生不过是眼睛的一睁一闭。在苏轼闭上双眼前,或许也曾回闪了过去的66年。

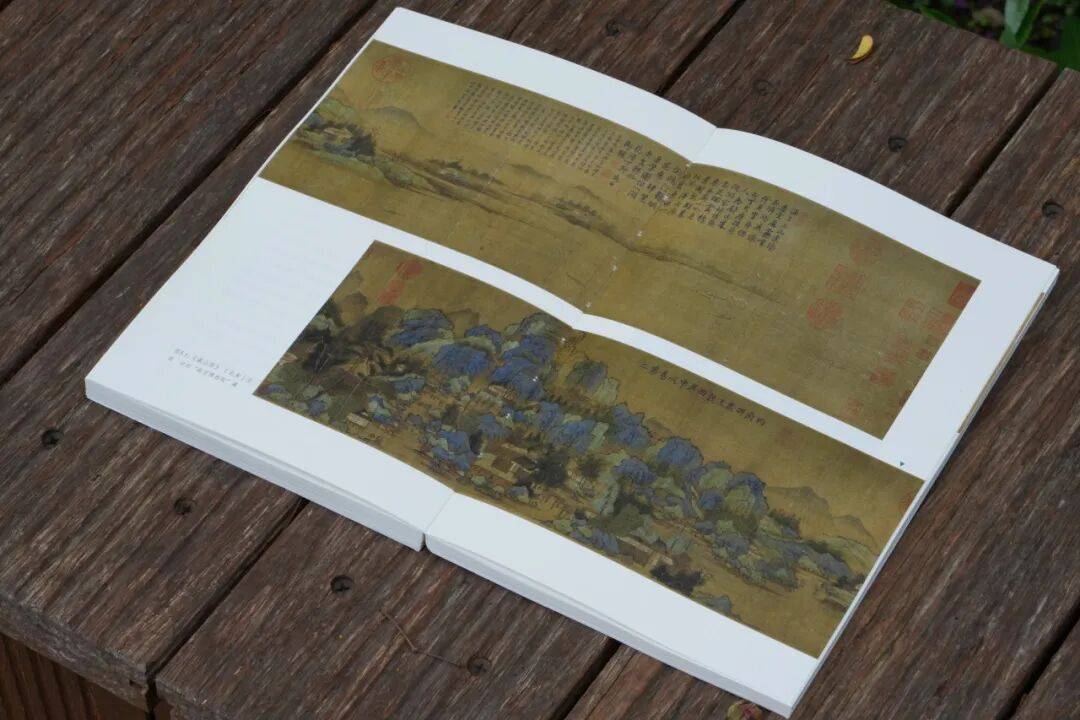

精选百余幅唐宋古画,四色印刷

随文配百余幅相关唐宋古画,四色印刷,图文并茂

为保证最佳阅读效果,内文选用90g东方雅韵纸,更好地呈现画质

印制期间,作者与我们一起来到了印厂,对书中的重要画作进行现场调色。

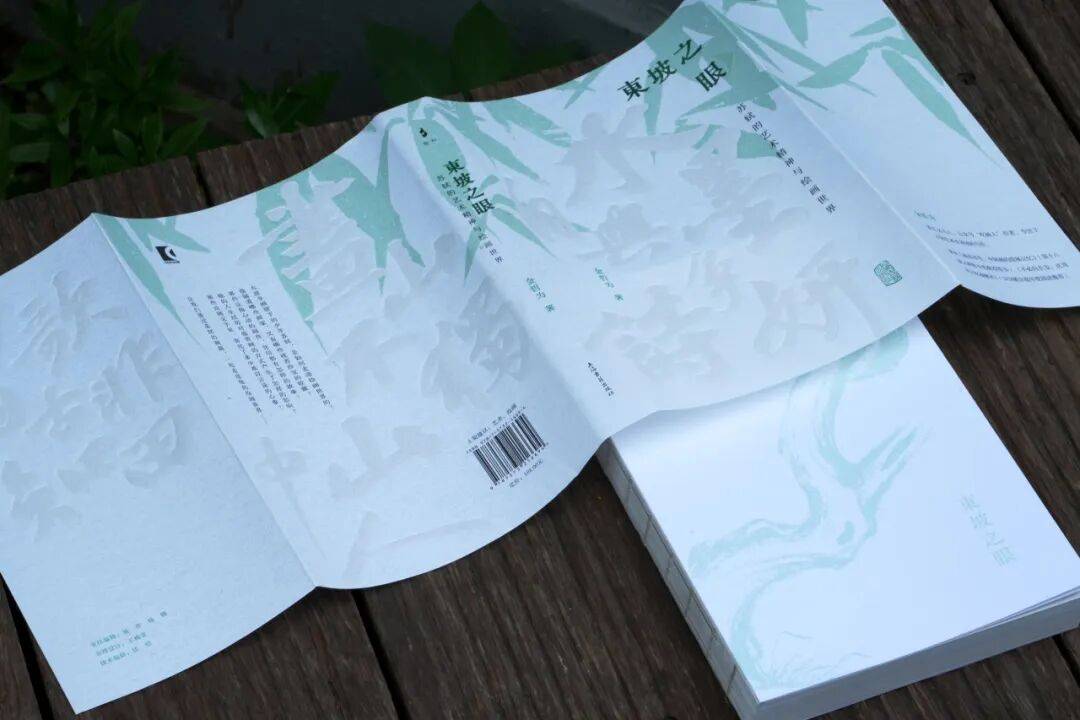

清新雅致的装帧设计

封面选用苏轼画论金句,采用烫珍珠白工艺,设计风格雅致

主书名烫绿,周围压凹“眼”图案

内封选用苏轼《枯木怪石图》

辑封选用苏轼《寒食帖》

裸脊设计便于平摊,完整展示画卷