论漓江画派绘画思想的传承与演进

摘要:

本文以广西漓江画派为研究对象,聚焦其第二代与第三代代表性画家的艺术实践与创作理念,通过实地访谈、作品分析与文献梳理相结合的方法,系统探讨该画派在当代语境下的绘画思想内核。研究表明,漓江画派以“写生即创作”为核心方法论,强调对西南地域自然风貌与少数民族人文生态的深度观察与情感介入。其艺术思想体现为“山水有情”的审美观、“笔墨当随地气”的语言自觉,以及“家国情怀寓于乡土表达”的精神指向。文章进一步指出,在代际传承中,年轻一代画家在延续地域性母题的同时,呈现出个体化、观念化与跨媒介探索的趋势,使漓江画派的思想体系在坚守中实现动态演进。本研究有助于深化对中国当代地域美术流派发展逻辑的理解。

关键词:漓江画派;绘画思想;写生实践;地域性;代际传承;广西美术

引言

20世纪以来,中国现代美术的发展始终伴随着对“民族化”与“本土性”的持续探索。在此背景下,以特定地理文化区域为基础形成的美术流派,成为理解中国艺术现代转型的重要路径。漓江画派作为21世纪初正式提出并迅速产生广泛影响的区域性绘画群体,其艺术实践根植于广西独特的喀斯特地貌与多民族文化交融的现实土壤。尽管该画派在理论建构上尚处于不断完善阶段,但其鲜明的视觉风格与深厚的人文关怀已引起学界关注。

目前关于漓江画派的研究多集中于代表人物个案分析或风格特征描述,对其内在绘画思想的系统梳理仍显不足,尤其缺乏对代际差异与思想演进脉络的深入考察。本文立足于对漓江画派第二代(如张冬峰、谢森等)及第三代(如陈毅刚、李庆福、刘宪标等)画家的实地调研与深度访谈资料,结合其代表性作品与公开言论,试图提炼出该画派在创作理念、方法论与价值取向上的基本思想框架,并探讨其在新时代语境中的调适与拓展。研究目的在于揭示漓江画派如何通过艺术实践回应地域经验,并在代际更迭中保持思想活力,从而为中国当代地域美术流派的研究提供可资参考的案例。

一、地理根基与文化语境:漓江画派的生成逻辑

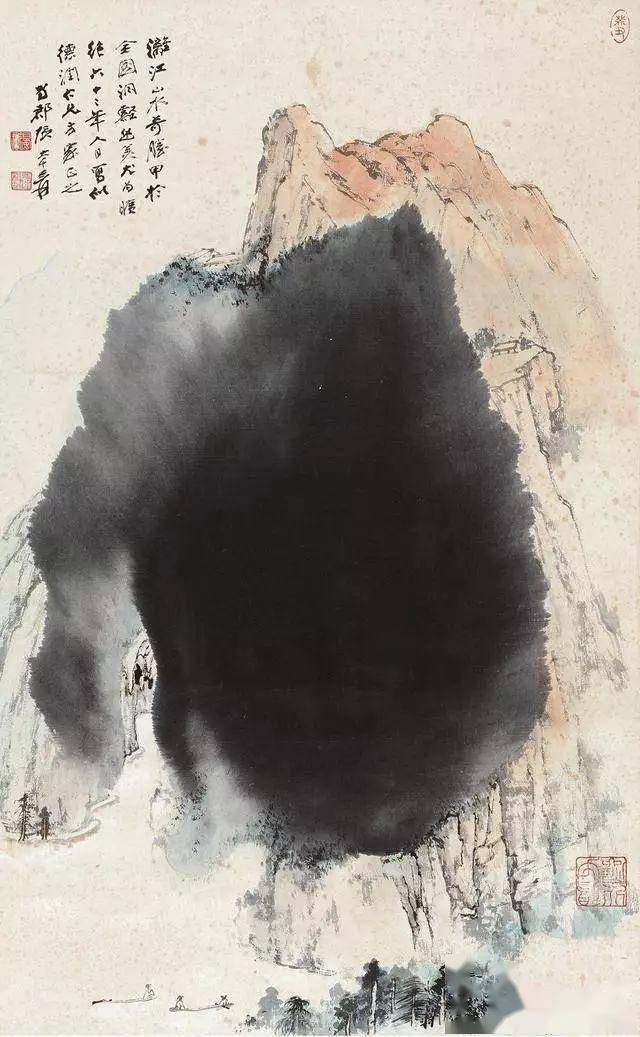

漓江画派并非凭空而起的艺术现象,其形成具有深刻的地理—文化动因。广西地处中国南疆,地貌以典型的喀斯特峰林、溶洞、地下河系统著称,尤以桂林至阳朔段的漓江流域最为典型。这种“山如碧玉簪,水作青罗带”的自然景观,自古便是文人吟咏的对象,亦为历代画家提供了丰富的视觉资源。然而,在20世纪以前,广西并未形成具有全国影响力的本土绘画传统。直至近现代,随着外来艺术家的写生采风与本地美术教育的逐步建立,这一局面才开始改变。

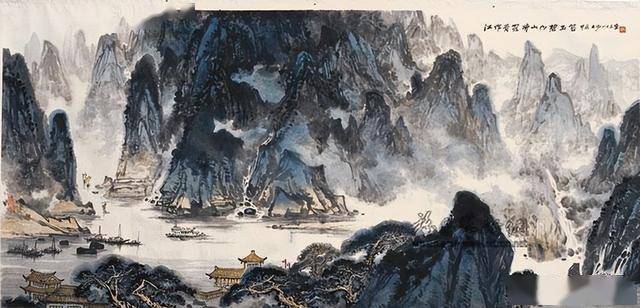

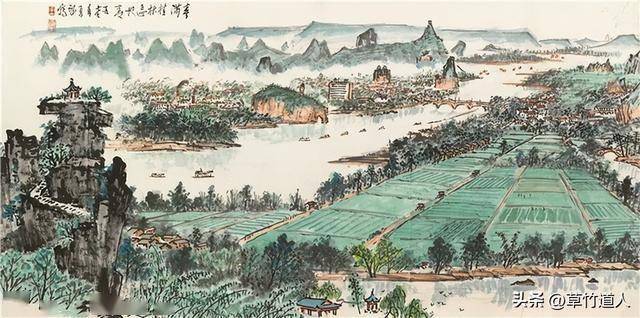

真正意义上推动漓江画派成型的是黄格胜及其主导的广西艺术学院中国画学科建设。作为中国国家画院首批院委之一,黄格胜以《漓江百里图》等巨幅长卷确立了以广西山水为主体的表现范式,其“家园”意识强烈的作品不仅展现了技术上的突破,更赋予了地域风景以精神性维度。他提出的“写生即创作”理念,成为后来者普遍遵循的方法论原则。值得注意的是,“漓江画派”这一名称虽具象征意义,实则涵盖范围远超漓江本身,延伸至红水河、左江、右江、边关、海港乃至云贵高原边缘地带,体现出对整个西南少数民族地区广义“家园”的认同。

从文化结构看,广西聚居着壮、瑶、苗、侗、仫佬等多个少数民族,各民族在建筑样式、服饰色彩、节庆仪式、生活方式等方面保有独特传统。这些人文景观与自然环境高度融合,构成了漓江画派题材选择的重要来源。例如龙脊梯田的层叠结构、侗族鼓楼的空间韵律、壮族歌圩的情感张力,均被转化为画面构成的语言元素。因此,漓江画派的艺术表达,本质上是对“人—地”关系的视觉重构,其思想底色既源于中国传统山水画“天人合一”的哲学观,又融入了现代人文地理学对地方感(sense of place)的关注。

二、核心思想之一:写生作为创作本体

在对多位画家的访谈中,“写生”是出现频率最高的关键词。不同于传统意义上将写生视为素材积累的辅助手段,漓江画派普遍将其提升至创作本体的地位。张冬峰曾明确表示:“我不太习惯闭门造车式的创作,我的大部分作品都直接来自现场。”这一态度在第二代和第三代画家中具有高度共识。

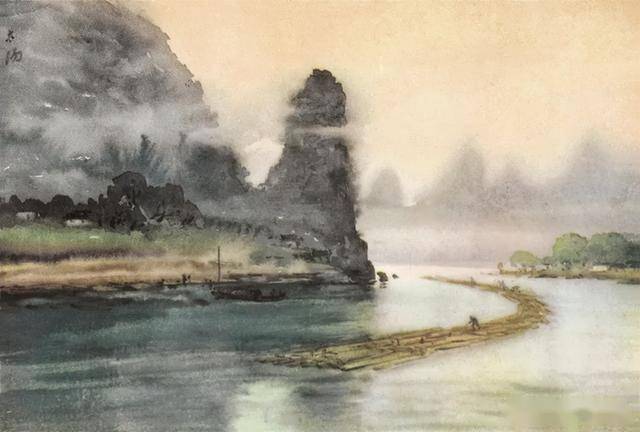

写生之于漓江画派,首先是一种认知方式。画家需长期驻扎于某一地点,进行反复观察与多角度描绘。如谢森多次带队赴贵州岜沙苗寨写生,每次停留时间长达两周以上,期间完成数十幅油画速写。这种沉浸式体验使其能够超越表象猎奇,捕捉到当地生活的节奏与内在秩序。他在访谈中提到:“只有当你看到清晨炊烟升起的方向,听到孩子们放学路上的笑声,你才能理解那座吊脚楼为何如此倾斜却依然稳固。”

其次,写生也是一种美学建构过程。漓江画派的写生作品往往具备完整的构图、色彩关系与情感表达,许多最终展出的作品即为写生原作,而非后期加工的产物。这反映出画家对“真实”的重新定义——并非机械复制视觉信息,而是通过主观提炼实现“心象”与“物象”的统一。例如陈毅刚在描绘桂北山区时,常采用俯视视角强化地形的褶皱感,并运用厚涂技法模拟岩石肌理,使画面既具现场感又富表现力。

此外,写生还承载着伦理意味。画家们普遍强调“尊重对象”,反对程式化、符号化的刻板表现。一位受访画家指出:“我们不是来消费异文化的,而是要理解它、记录它,甚至为它发声。”这种态度使得漓江画派的写生实践带有某种人类学色彩,其成果不仅是艺术作品,也可视为特定时空下社会生态的视觉档案。

三、核心思想之二:地域性与精神性的双重诉求

漓江画派的艺术追求,始终围绕“地域性”与“精神性”两个维度展开。前者关乎题材与形式来源,后者涉及价值立场与情感归属。

在题材层面,广西的山水、村寨、民俗活动构成主要表现内容。但值得注意的是,画家们并非简单再现风景,而是通过个人视角进行筛选与重组。例如李庆福笔下的漓江晨雾,常伴有渔舟归航的身影,渔船上的鸬鹚与老渔夫形成静默对话,传递出一种时间凝滞的诗意。这种处理方式表明,自然景观已被赋予人文温度,成为记忆与情感的载体。

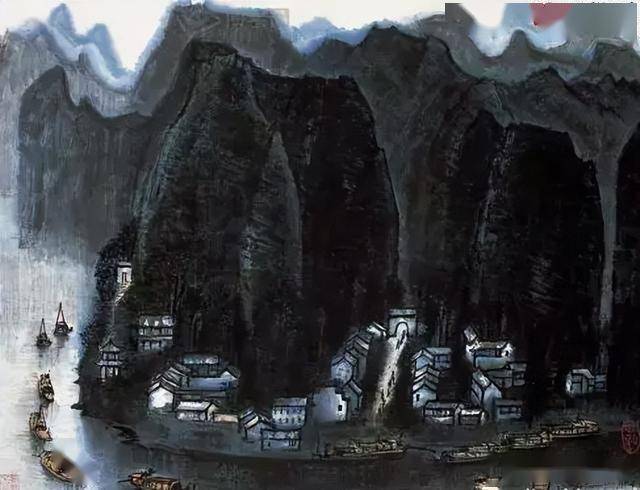

在形式语言上,漓江画派展现出多元融合的特点。中国画方面,黄格胜开创的“大景山水”模式强调满构图与浓墨重彩,打破传统留白惯例,以增强视觉冲击力;同时吸收版画的块面分割与民间绘画的装饰性线条,形成兼具写实性与象征性的风格。油画领域,则可见到对印象派光色原理的借鉴与本土化改造。谢森的作品常以高饱和度的绿色系表现热带植被,辅以快速笔触营造空气湿度感,形成极具辨识度的“南方气质”。

更重要的是,漓江画派始终强调作品应“有灵魂”。这种灵魂并非抽象玄思,而是具体表现为对家园的眷恋、对变迁的忧思、对平凡生命的敬意。刘宪标在其系列《边城记事》中,刻画边境小镇居民的日常生活片段:晾晒衣物的老妇、修理摩托的青年、围坐打牌的村民……画面色调沉稳克制,却透露出深切的人文关怀。他在访谈中坦言:“我想画的是正在消失的东西,不是为了怀旧,而是提醒人们记住我们从哪里来。”

由此可以看出,漓江画派的精神性诉求,本质上是一种“在地的现代性”表达——既不盲目追随西方当代艺术潮流,也不固守传统笔墨程式,而是在回应本土经验的过程中,寻找属于这片土地的艺术语言。

四、代际差异与思想演进:从集体意识到个体表达

尽管共享基本的艺术理念,漓江画派内部并非铁板一块。通过对第二代与第三代画家的比较分析,可以发现其思想体系正处于动态演化之中。

第二代画家多出生于20世纪50–60年代,受过系统的学院训练,亲历了改革开放后广西美术的崛起过程。他们的创作带有较强的集体意识与使命担当,倾向于构建宏大的叙事结构。如张冬峰的《北部湾》系列,以开阔的海景象征区域发展的希望,画面充满理想主义色彩。这类作品往往服务于地方文化建设的整体战略,具有明确的社会功能定位。

相较之下,第三代画家(多为70后、80后)成长于全球化与信息化加速的时代,其艺术视野更为开放,问题意识也更加个体化。他们不再满足于对“美丽广西”的单一颂扬,转而关注现代化进程中的矛盾与张力。例如有画家专门记录城市扩张对农田的侵蚀,或描绘外出务工者返乡时的疏离感。一位年轻受访者表示:“我们的责任不只是美化家乡,也要敢于呈现它的伤痕。”

在媒介选择上,年轻一代亦表现出更大灵活性。除传统国画、油画外,部分画家尝试综合材料、装置甚至影像手段,拓展表达边界。如某次展览中出现的《梯田记忆》,以稻草、木片与投影结合,营造出虚实交错的感官体验,引发观众对农业文明未来的思考。

然而,这种变化并未动摇漓江画派的根本立场。无论风格如何分化,所有受访画家均坚持深入基层、坚持实地写生、坚持与普通人建立联系。一位资深教师评价道:“技法可以变,工具可以换,但‘脚踩泥土’的态度不能丢。”这说明,漓江画派的核心思想——即艺术源于生活、服务人民、扎根土地——仍在代际传递中得以维系,并通过新的形式获得再生。

五、挑战与反思:地域画派的可持续发展路径

尽管取得显著成就,漓江画派的发展仍面临若干深层挑战。首先是如何平衡“地域特色”与“普遍价值”的关系。过度强调地方性可能导致艺术表达陷入封闭循环,难以进入更广泛的对话场域。已有批评指出,部分作品存在题材重复、语言雷同的问题,易被简化为旅游宣传图像。

其次,理论建设滞后于实践。目前漓江画派尚无权威性的理论文本系统阐述其美学主张,相关论述多散见于展览前言或媒体访谈,缺乏学术深度与逻辑整合。这不利于其在美术史序列中确立清晰坐标。

再者,市场机制的影响不容忽视。随着部分画家作品价格攀升,商业化倾向有所抬头,个别写生团演变为“打卡式”旅游活动,背离了初衷。如何在推广与坚守之间保持平衡,考验着组织者的智慧。

对此,部分画家提出“逆向生长”的思路:即在坚持地域根基的前提下,主动引入跨学科视角与国际经验,推动创作向纵深发展。例如与人类学家合作开展田野项目,或将广西题材置于全球生态危机的框架下重新诠释。此外,加强青年艺术家扶持机制、建立常态化学术研讨平台,也被视为提升整体水平的关键举措。

结语

漓江画派的兴起,是中国当代美术多元化发展格局中的一个重要现象。它以广西山水与人文为母题,通过持续不断的写生实践,建立起一套强调现场感、情感性与社会责任的艺术方法论。本文研究表明,该画派的基本绘画思想可概括为:以写生为根本途径,以地域经验为创作源泉,以家国情怀为精神内核,在“形”与“神”、“地”与“人”、“传”与“变”之间寻求辩证统一。