长绳系日 丨 韩天衡篆刻艺术的创新与发展(下)

为致敬海派艺术大家韩天衡先生八十载孜孜矻矻的艺术求索,全面呈现其融古铸今的卓越成就,“长绳系日——韩天衡学艺80年回顾展”正在上海韩天衡美术馆展出中。

“上海韩天衡美术馆”微信公众号将陆续刊载学者文章,带大家更深入地了解韩天衡先生的艺术成就。

韩天衡篆刻艺术的创新与发展(下)

沈慧兴

三、与时俱进、奋斗不息的艺术人生观

韩老师的篆刻艺术发展历程,不仅是个人的艺术史,也是当代篆刻艺术发展的一个缩影。他经历的岁月,是篆刻艺术经过多年沉寂后又生机勃发的新时代。应该说,篆刻艺术经过了明清时期的历史高峰后,1949年以后由于历史的种种原因,出现了相对沉寂消退的几十年。上世纪八十年代后,篆刻艺术又如雨后春笋,印人印社一夜之间从中国大地上冒了出来。而维系和传承篆刻艺术印脉的艺术家, 韩老师无疑是这个时代的代表人物。韩老师师承方介堪、谢稚柳等艺术大师,篆刻才华早慧,故得刘海粟、李可染、陆俨少、徐邦达、沈柔坚、程十发等诸多名家首肯,是得天时、地理、人和的时代幸运者。但艺术的发展,一定离不开个人的勤奋,韩老师自身的努力,才是一切成果的前提。八十年代以来,韩老师始终站在篆刻艺术发展的前沿,引领着中国印学的与时俱进。韩老师的篆刻人生,反映了中国经济社会和文化艺术突飞猛进的时代进步,也如实地反映了他生命不息、奋斗不止的艺术人生观。

吴昌硕在《西泠印社记》中说:“惟与诸君子商略山水间,进德修业,而不仅以印人终焉。”韩老师认为,精湛的技艺是基础,但最终目的是通过技艺的千锤百炼,达到超越技术层面的自由境界,使艺术表达与内在精神、宇宙哲理融为一体。对篆刻刀法、篆法、章法的炉火纯青,是他实现创作自由的坚实保障。在韩老师成熟期的作品中,我们看到的不仅是技术的完美,更是思想情感的自然流淌,以及哲学意蕴的从容流露。线条的律动、空间的呼吸、整体的气韵,都超越了单纯的形式美,指向一种精神的升华和“道”的体悟,体现了儒家“技进乎道”的精神追求。韩老师以“师者传道授业解惑”的理念,在数十年的艺术生涯中,教育培养了孙慰祖、王丹、许雄志、刘洪洋等一大批当今印坛的中坚人物,为篆刻艺术的传承发展作出了巨大贡献。在长绳系日—韩天衡学艺八十周年展览活动的讲话中,他深情地回顾了自己的艺术人生,在八十六高龄时,还希望用长绳系住即将下落的太阳,在师友们的批评下,在艺术道路上再有所创新和发展。这种老骥伏枥、志在千里的终生奋斗精神,是对小有成就便沾沾自喜、止步不前的当代印人最好的良药,也是当代艺术家最需要学习的精神境界。

韩老师通过印学理论著述、教学实践和勤奋创作,有力地论证了篆刻是一门独立艺术门类,而不仅仅是书画的附属品,彰显篆刻艺术的独立价值。如2001年韩老师受命为出席上海APEC会议的中外领导人创作的二十方姓名章,不仅作为国礼赠送,更发挥了篆刻在政治外交方面的独特作用。韩老师还担任国内外多所艺术院校和研究机构的博导和顾问,同时担任西泠印社名誉社长,他对篆刻史的系统梳理、对技法的理论总结、对审美标准的探讨,都在努力构建篆刻艺术独立的理论体系和评价标准。同时通过大量的艺术展览等活动,不断扩大篆刻艺术的社会影响,极大地推动了篆刻艺术在当代的传播和普及,使篆刻获得了更广泛的社会认可和艺术地位。

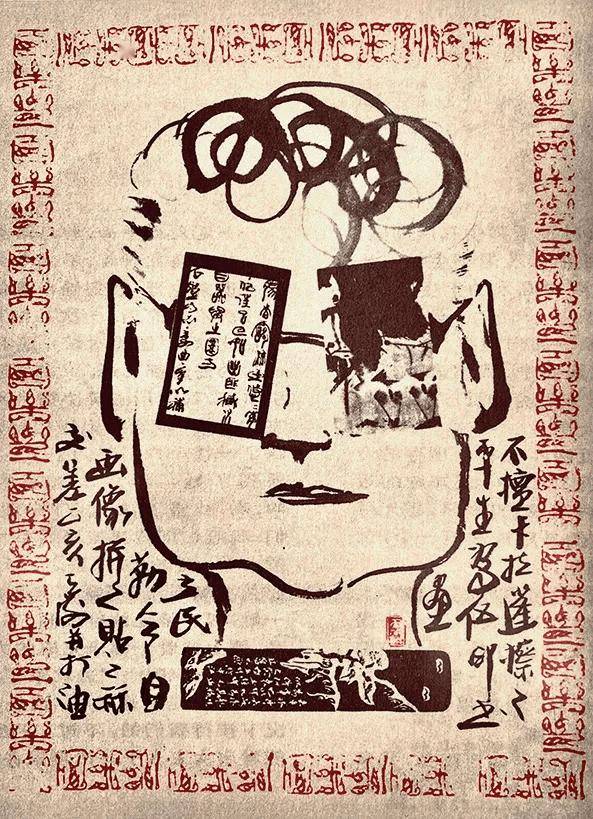

应包立民之嘱作自画像一帧,题俚诗:“不擅卡拉蓬擦擦,平生为伍印书画。

立民勒令自画像,拼之贴之算交差。乙亥,天衡并打油。”

韩老师对篆刻艺术的热爱贯穿一生,沉浸其中,乐此不疲,“百乐斋”是其生命不息、奋斗不止的艺术人生观的最好明证。这种将兴趣与事业完美结合的状态,体现了他积极乐观、享受创造过程的人生观。他在56岁的自画像中题道:“不擅卡拉蓬擦擦,平生为伍印书画。立民勒令自画像,拼之贴之算交差。”显示了他对艺术的痴迷与幽默的处世方式。 面对艺术探索的艰辛和时代的变迁,他始终坚守在传统艺术阵地,潜心耕耘,成果丰硕,展现了他对艺术理想的执着追求和坚韧不拔的毅力。在韩老师的艺术生涯中,“德艺双馨”的价值取向表现得尤其明显,艺术上追求高格调、高境界,为人处世上也重情重义、提携后学、热心公益。在2013年将1136件私人收藏的书画印捐赠给上海嘉定区政府,并成立韩天衡美术馆和艺术基金会,进一步发挥艺术作品的学习传承和美育功能。韩老师篆刻作品中蕴含的正大气象和深厚内涵,是与他高尚的人品修养密不可分。这体现了他将艺术追求与人格修养视为一体,崇尚“文如其人”、“印如其人”的传统价值观,又强调当代艺术家社会责任感和道德情操。韩老师常说:“表扬是糖,批评是药。糖可以不吃,但药不可不吃。”八十六岁高龄的韩老师,还是像小学生一样,愿意虚心地接受别人的批评,这是十分难能可贵的。而他篆刻艺术中表现出来与时俱进、奋斗不息的人生观,是传统与现代交融、继承与创新并重、技艺与道德双修的生动写照,是当代印人景仰学习的榜样。

四、对当代篆刻艺术创作的几点启示

解读韩老师的艺术人生,会给我们很多启迪,而在篆刻艺术创作和人格修养方面最主要的借鉴,笔者以为有如下方面:

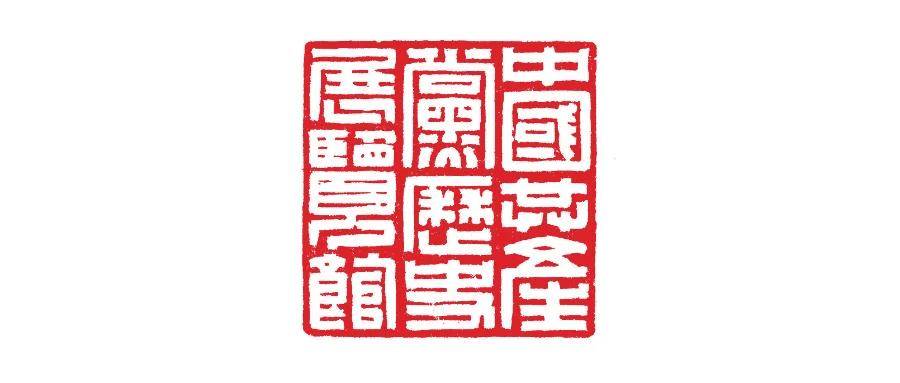

1、“创新”是艺术创作的永恒追求。创新是韩天衡篆刻艺术最鲜明的特点,他并非简单的叛逆者或守成者,而是一位“深思敏悟”的“得古变今”者。“传统是味精,不是盐巴”,这是他对艺术著名的比喻。意指传统是提鲜增味的精华,而非顿顿离不开的主食。当代印人学习传统,不应是机械复制古印,不要将其作为创作的唯一标准和内容,而应将其精髓吸收、消化,转化为自己艺术表达的“调味品”,最终服务于个人情感和时代精神的表达。韩老师的基本功非常扎实,各种秦汉印的风格都能游刃有余。如2005年创作的“李乃钊印”白文印、2011年创作的“如意”白文印,汉玉印的气质神完气足。又如2022年刻的“中国共产党历史展览馆”白文印,布局均称、线条饱满,显示了他汉白文多字印的深厚功力。但韩老师创作这类风格的作品并不多,传统并非终点,而是不断追求属于自己的艺术风格。“不解传统,不足以言继承;不解创新,不足以言发展”。没有对秦汉玺印、明清流派的深刻理解,创新就是无源之水;没有创新的勇气和眼光,继承就会变成僵化的模仿,艺术生命也将终止。韩老师的篆刻作品充满着强烈的时代感、现代感和节奏张力,与当代人的审美情感息息相通。他的创新不是复古,而是为古老的艺术注入时代气息,使其在现代社会中依然充满活力。对当代印人的启示,是既要下“笨功夫”深入传统,又要保持艺术创作“活思想”,继承不是目的,不断创新、时刻思考如何让传统在自己的刀下“新”起来,才是一个印人的奋斗目标。

韩天衡先生作品 中国共产党历史展览馆(2022年)

2、思想的高度决定艺术的高度。韩天衡不仅是一位艺术家,更是一位思想家,他的篆刻艺术创作,是在哲学、文学、史学、美学和艺术理论指导下产生的精神文化作品。思想决定行为,他的每一件篆刻作品,都附载着他鲜明肯定的艺术思想,并不是随心所欲的涂鸦乱刻。韩老师的篆刻艺术成就,得益于其超前的哲学思想和广博的艺术视野,他不仅是印人,还是杰出的书法家、画家、鉴赏家和学者。这种多领域的融会贯通,使他的篆刻艺术蕴含着深厚的文化底蕴和宏大的美学格局。目前很多从事几十年的印人,都还没有领悟到艺术思想的重要性,艺术创作如“无头苍蝇”,根本没有目标和方向。很多年轻的印人也被炫技派的表象所迷惑,不临经典,不起印稿,随心所欲地创作,最后得到一堆“艺术废品”,白白浪费了印石和时间,实在令人可惜。韩老师的篆刻思想启示我们,艺术家要有独特的、不可替代的艺术语言,但不能只盯着石头和刀,更要读书、写字、赏画、阅世,提升个人的综合修养。要十分注重印外功夫、印外修养,单单凭技法在历史上是站不住脚的。历史也有力地证明,那些曾经靠刀法技法名噪一时的印人,都在历史的长河中逐渐隐去,而那些有思想、有文学,诗书画印全面发展的篆刻家,才是艺术天空下永恒的明星。

3、印从书出是篆刻艺术的高标准。印从书出的艺术理想,自清代邓石如、赵之谦以来,一直是印人孜孜以求的目标。韩老师的印从书出,在具体技法上为当代印人树立了新的标杆。他将秦汉篆书的古朴与草书的飞动笔意相融合,创造了极具个人风格的“草篆”书体,并成功引入篆刻,使得印文不再是静止的图案,而是充满了笔情墨趣和运动感的金石线条,极大增强了印面的书写性和艺术表现力。韩老师的篆刻,刀法犀利爽捷,冲切披削并用,完美地表现了书法中的起收、转折、枯润和节奏,是当代印从书出的代表。他不仅能用刀锋“刻”出线条的形状,还会用刀背“磨”出线条的神韵,真正达到了“庖丁解牛、游刃有余”的艺术创作境界。他的篆刻章法极具现代构成感,打破了传统印章四平八稳的布局,让方寸之地产生了波澜壮阔的审美意象。自上世纪八十年代以来,篆刻艺术的现代章法逐渐被世人接受,而现代章法的最早实践者,就是韩老师。这就启示当代印人,只有打破书体壁垒,强化“印从书出”的理念,才能实现“印从书出”的高境界;只有敢于在章法上大胆经营,让形式成为内容的一部分,才能在形式与内容高度统一的前提下,走出自己的一条艺术新路来。

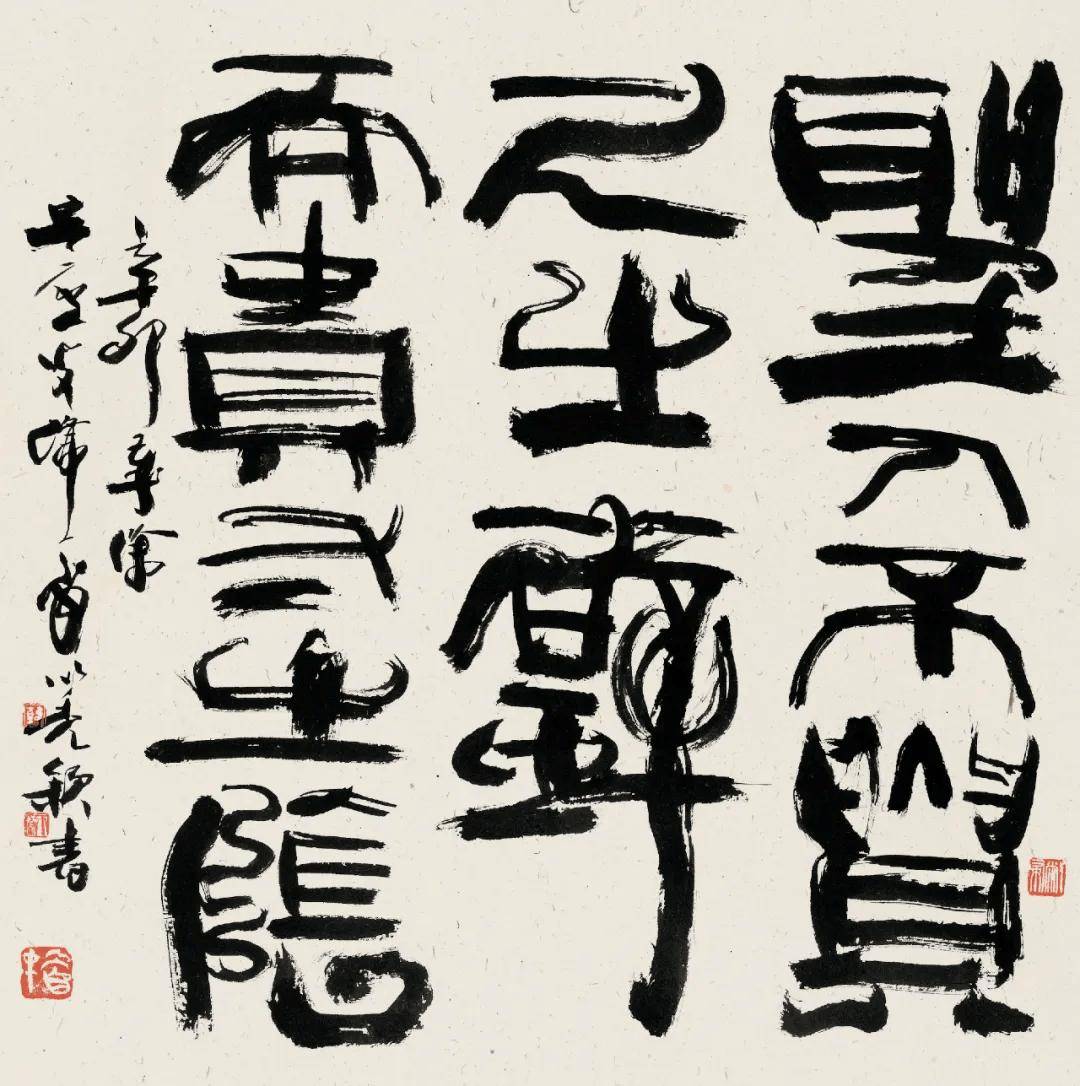

韩天衡先生作品 《淮南子》句(2011年)

释文:圣人不贵尺之璧而贵寸之阴。辛卯岁除,豆庐叟韩天衡以秃颖书。

4、并非每一次艺术创新都能成功。任何艺术创作必然有初期的稚嫩与失败的经历,失败是成功的基础和前提。正确地看待自己艺术创作的缺点和失败,是一个艺术家思想成熟的主要标志。如韩老师1976年创作的“是人寰”朱文印、1991年创作的“辛未”白文印、2011年创作的“惜寸阴”白文印等都是一种探索性的尝试,后来并没有形成类似风格的作品,说明韩老师的篆刻艺术创新,也不是每一次都是成功的。韩老师的技法已臻化境,个别作品可能因过于追求视觉冲击而稍显“霸悍”,少了一份古朴内敛的“文人”气。韩老师的篆刻艺术风格极其强烈,模仿者甚多,但大部分易落入其窠臼,形成新的“韩流”模式。这就提醒当代印人,艺术创作的一时失败并不可怕,在锤炼创作技法的同时,不要忘记篆刻艺术中“金石气”与“书卷气”的和谐统一,学习守正创新的艺术精神,远比学“个人面目”更为重要。

2025年9月10日定稿于桐荫山馆

(作者系西泠印社社员、韩天衡美术馆研究员)

作者简介

沈慧兴,男,浙江桐乡人,1970年3月生于苏州。字泠君,室桐荫山馆,号泠道人。书法篆刻创作和理论研究先后师承西泠袁道厚、余正和孙慰祖先生。 1985年以来,作品多次入展西泠印社、中国书协举办的展览,同时发表于《书法报》《美术报》《中国书法》《西泠艺丛》等刊物。篆刻作品在中国2010年上海世博会期间,由日本邮便发行纪念邮票十枚,并在日本馆举行首发仪式。2014年参加首届世界互联网大会,为中外嘉宾现场创作篆刻艺术作品。

现为西泠印社社员、上海韩天衡美术馆研究员、浙派篆刻艺术研究院研院务委员、浙江省书法家协会学术委员会委员、嘉兴画院画师、青桐印社名誉社长等。

- 版权声明 -